-

西夏王陵 编辑

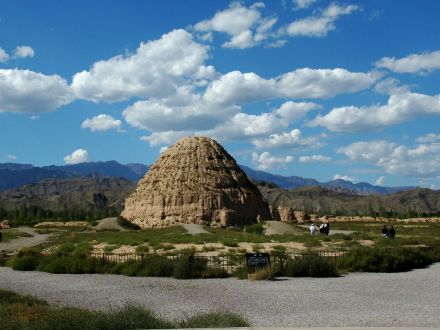

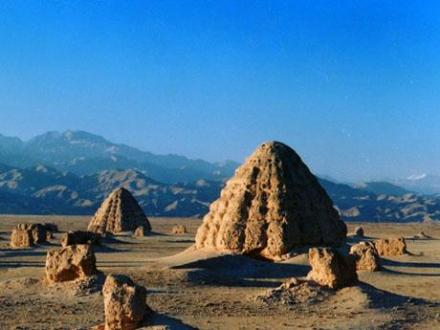

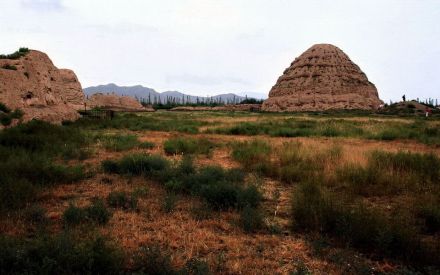

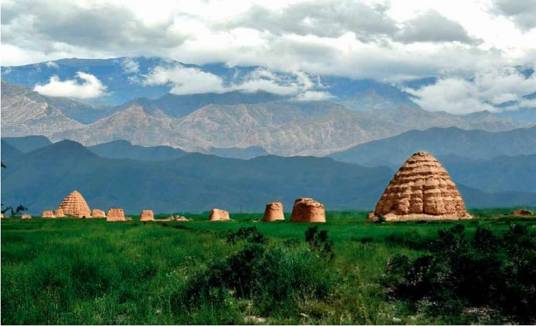

西夏王陵又称西夏帝陵、西夏皇陵,是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓。王陵位于宁夏银川市西,西傍贺兰山,东临银川平原,海拔1130米至1200米之间,是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,也是现存规模最大的一处西夏文化遗址。

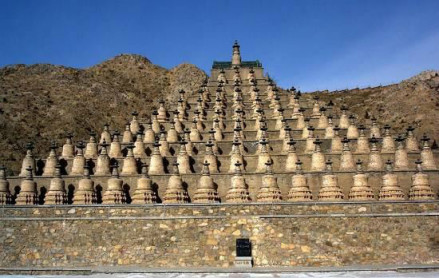

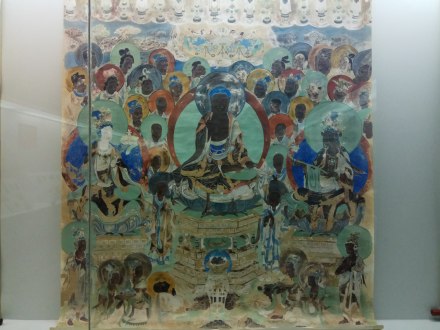

西夏王陵营建年代约自11世纪初至13世纪初。西夏王陵受到佛教建筑的影响,使汉族文化、佛教文化、党项族文化有机结合,构成了中国陵园建筑中别具一格的形式。在中国119处国家重点风景名胜区中,西夏陵是惟一的以单一的帝王陵墓构成的景区。它承接鲜卑拓跋氏从北魏平城到党项西夏的拓跋氏历史。

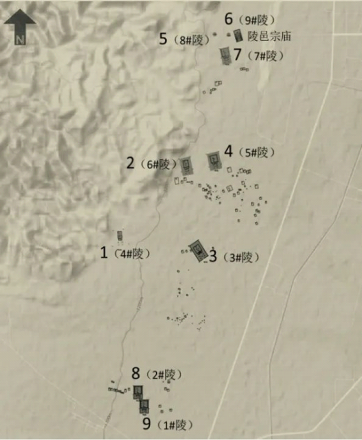

景区占地面积58余平方公里,核心景区20.9平方公里,分布9座帝王陵墓,200余座王侯勋戚的陪葬墓,规模宏伟,布局严整。每座帝陵都是坐北向南,呈纵长方形的独立建筑群体,规模同明十三陵相当。吸收自秦汉以来,唐宋皇陵之所长,又受佛教建筑影响,构成中国陵园建筑中别具一格的形式,故有东方金字塔之称。

2023年11月10日,西夏王陵入选“宁夏十大考古发现”。

中文名:西夏陵

外文名:Western Xia Imperial Tombs

地理位置:宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山东麓

气候条件:中温带大陆性气候

开放时间:4月1日-10月31日 08:00-17:30(最晚入园17:30);11月1日-次年3月31日 09:00-17:00(最晚入园16:00)

景点级别:国家AAAA级旅游景区

门票价格:成人票95元(门票75元+20元电瓶车票)

占地面积:约 53 km²

著名景点:西夏陵园、西夏博物馆,碑林,西夏史话艺术馆

建议游玩时长:3-4小时

适宜游玩季节:5—10月适宜

西夏王陵位于宁夏回族自治区银川市西部30公里的贺兰山东麓,陵区北起泉齐沟,南至银巴公路,南北长约10公里;东临西干渠,西靠贺兰山,东西宽约5公里,总占地面积约为50平方公里。陵区位于贺兰山中段南段东侧,为山前洪积扇地带,海拔1150-1220米。地表遍布砾石和粗砂,地基承重力大,保水性差,自然排水条件好。良好的地基使西夏王陵成功渡过了西北地区历史上的多场大地震。陵园所处位置常年降水量偏少,山洪暴发的可能性很低,利于陵园的整体保护。 初建时每个陵园均有地下陵寝、墓室、地面建筑和园林,独立占地都在10万平方米左右,形制与布局大体相同。

西夏王陵

西郊贺兰山东麓

详情 西夏王陵主要景观

西夏王陵主要景观

1038年,党项族首领李元昊建立西夏。他将祖父李继迁、父亲李德明迁葬于贺兰山东麓,其中李继迁葬于裕陵,李德明葬于嘉陵。此后,在西夏国存续期间,除神宗李遵顼、献宗李德旺和末主李晛之外,每一任皇帝都记载了明确的陵名,但没有记载埋葬的具体位置。

1227年,西夏为蒙古所灭,西夏末主李晛投降,不久后被杀害,葬处不详,西夏灭亡。此后,西夏王陵被蒙古军队严重破坏。明代洪武年间,西夏王陵被明朝政府发现,并且已经出现了认为这里是西夏王陵的论断。

1938年,德国飞行员乌尔夫·迪特·格拉夫·楚·卡斯特将他在中国航拍到的相片整理成《中国飞行》一书,其中在银川拍摄的照片中出现了西夏王陵。

淹没千年的王陵

淹没千年的王陵

1949年,中华人民共和国建立之后,当地文物管理部门一度认为西夏王陵是一片唐墓。

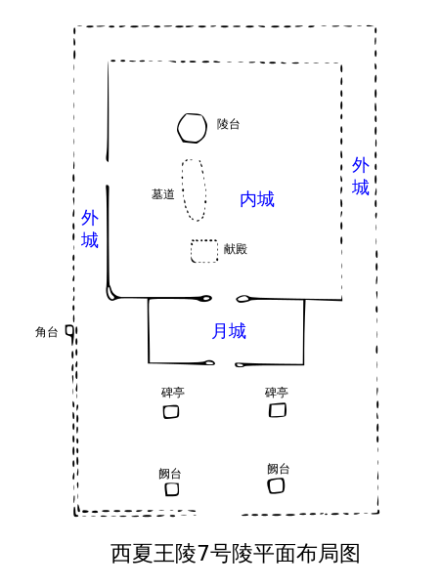

1972年,中国国家文物事业管理局正式作出挖掘西夏王陵的决定。这次发掘活动的负责人为王冶秋,宁夏回族自治区展览馆承担西夏王陵的主要发掘工作。截至2014年,已经确定7号陵的墓主人为西夏仁宗李仁孝,182号墓主人的身份为梁国正献王嵬名安惠,其余墓主人的身份的确切证据尚在发掘之中。

1988年西夏王陵列为全国重点文物保护单位,国家重点风景名胜区,

2006年列入中国国家自然与文化双遗产预备名录;

2011年启动西夏陵国家考古遗址公园和世界文化遗产申报工作;

2011年7月,国家文物局与宁夏回族自治区人民政府签署了《合作加强宁夏文化遗产工作框架协议》。在此基础上,国家文物局进一步将西夏陵申报世界文化遗产作为2015年重点扶持项目。

2011年11月,中国政府正式启动西夏陵申报世界文化遗产暨国家考古遗址公园建设项目。

2012年西夏陵被国家文物局列入中国世界文化遗产预备名单。

2018年4月13日,入围“神奇西北100景”。2018中国黄河旅游大会上被评为“中国黄河50景”。

整体布局

西夏王陵中帝陵

西夏王陵中帝陵

西夏王陵

西夏王陵

此外,九座帝陵现存碑亭遗址共16处,其中一号、二号陵各3座,三号陵2座,四号陵现只存1座西碑亭,五号陵3座,六号陵2座,七号陵2座。八号、九号陵除陵塔外,所有地面建筑均被夷平,故碑亭已不存。按照西夏陵区其他帝陵的陵园建筑规制、布局,估计八号、九号陵原来至少各有2座碑亭。九号陵西碑亭曾于二十世纪七十年代某单位基建时出土了4件雕像石碑座。

西夏王陵

西夏王陵

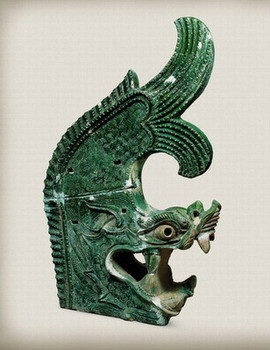

陵邑附近,西干渠西岸、昊王渠及其东西两侧的自然冈丘上,由北向南分布着一系列西夏窑址,绵延七八公里,计几十余处之多。其中有烧制方砖、长方砖、条砖、板筒瓦、瓦当、滴水、琉璃饰件等建材的砖瓦窑和石灰窑。据研究人员推测,该窑址为专门烧制西夏王陵建筑材料而建。

除此九大陵区外,另有神宗李遵顼、献宗李德旺、末主李晛等独立陵区。

陵邑遗址

西夏王陵

西夏王陵

西夏陵陵邑遗址是一个平面布局呈长方形的建筑群体,座北朝南,方向南偏东20度。 遗址中围墙、院落、殿堂等遗迹清晰可辩,其表面散布大量砖、瓦、瓦当、滴水、脊兽等建筑材料,以及碗、盘、瓶等瓷器碎片。

遗址最外围是一圈土筑墙垣,残高1米多,宽3米。南面正中间的位置有城门遗址,但已经在现代施工中被翻土掩埋。东、西墙南北两端原似各有一座门址,西城墙开有一面侧门,并筑有瓮城。

城内建筑自南而北自然形成三个部分:第一部分,由两个东西对称的小型四合院建筑和中间一条宽阔的中心大道组成。四合院似长方形。其中东、西院外侧建墙,其余三面为房基,中间形成一个长方形天井;第二部分,约占总面积的三分之一。由三座相连接的四台院组成,两座呈方形居东西两侧,一座为长方形居中,三座相连形成凸字形。凸字形底边是三座院落的过殿,也是一、二部分的分界线。东院呈方形,边长56米,四面均有夯土房基,院内有1座天井,直径2米,已经被淤泥填满,院内东南拐角有高约2米的疑似楼阙类建筑遗迹。西院除了没有天井之外,其余特征与东院相似。中院呈长方形,长120米,宽50米,在南北中轴线上。中院四面均为夯土房基,中部偏北有1座大型殿堂基址,南北长42米,东西宽28米,是整个遗址中心建筑。第二部分北端东、西两拐角各有一条曲尺形墙址,将二、三部分分开;第三部分,只在中部有一座南北长方形基址,长34米,宽24米。在整个遗址的北面,距围墙约十米外建有1堵墙。

该遗址是于1972年对西夏陵区进行调查时发现的。1986年和1987年,文物部门先后两次这里进行过考古发掘,揭露面积超过4000平方米,主要集中在第二部分的中院一带。清理过殿堂、过道、厢房等建筑基址多处以及墙基、铺地砖、钢路石、路道等多处重要遗迹及遗物。

陪葬墓

帝陵

帝陵

截至2014年,考古人员在西夏王陵共发现254座陪葬墓。 按陵区地貌和陵墓遗存格局将50平方公里陵区自南向北分为4区:1区以一、二号陵园为中心,有62座陪葬墓;2区以三、四号陵园为中心,有65座陪葬墓;3区以五、六号陵园为中心,有108座陪葬墓;4区以七、八、九号陵园为中心,附近残存18座陪葬墓。254座陪葬墓可分为夯土冢、土家冢、积石冢三种:有的用黄土、碎石夯筑,呈圆锥或圆台形;有的用自然沙土、砾石堆积,呈土丘状;有的在沙土、砾石的土丘上码放石块。据宁夏博物馆调查,陪葬墓分布方式多种多样,有一域双墓丛葬式、一域多墓丛葬式 (包括一域三墓、一域四墓等)、联域并穴丛葬式等。陪葬墓主人一般为爵高位重的皇亲国戚或贵族官僚。每座帝陵的陪葬墓多寡不等。在西夏陵区内,除了个别较大之外,绝大多数陪葬墓规模都比帝陵小得多。在形制上,陪葬墓没有帝陵所必有的阙台、角台、献殿等个体建筑,在墓冢的形状、城垣的颜色以及建筑材料的使用上,都有明显的差距。

西夏王陵陪葬墓

西夏王陵陪葬墓

综述

截至2014年,西夏王陵遗址共确认出西夏帝陵9座,陵邑遗址1座,陪葬墓254座,窑址几十处,祖庙1座,除7号陵和182号陪葬墓外,其余墓葬的墓主人尚无法得到最终确认。

埋葬帝王 | 陵名 | 下葬时间 | 葬陵编码 | 分布图 |

|---|---|---|---|---|

太祖李继迁 | 裕陵 | 1038年 | 1号 |

|

太宗李德明 | 嘉陵 | 1038年 | 2号 | |

景宗李元昊 | 泰陵 | 1048年 | 3号 | |

毅宗李谅祚 | 安陵 | 1068年 | 4号 | |

惠宗李秉常 | 献陵 | 1086年 | 5号 | |

崇宗李乾顺 | 显陵 | 1139年 | 6号 | |

仁宗李仁孝 | 寿陵 | 1193年 | 7号 | |

桓宗李纯祐 | 庄陵 | 1206年 | 8号 | |

襄宗李安全 | 康陵 | 1211年 | 9号 | |

神宗李遵顼 | 不详 | 1226年 | 不详 | |

献宗李德旺 | 不详 | 1226年 | 不详 | |

末主李晛 | 不详 | 1227年 | 不详 | |

参考资料来源: | ||||

裕陵

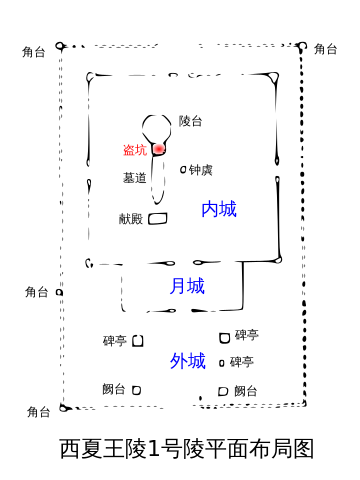

西夏王陵1号陵

西夏王陵1号陵

该陵园的外城已经全部倒塌,呈南北长方形,南北长360米,东西宽250米;南墙正中留有门道,宽约35米, 其余三面封闭,墙体为夯土实心,外表包砌石块,厚度在1.7米左右。陵园南端外神门内两侧建有东西相对的2座阙台,彼此相距65米,由黄沙质夯土筑成,基底呈正方形,每边长8米,高6米左右。现残存平顶,周围残存板瓦、筒瓦残片以及砖块、褐红泥皮堆积。陵园内共有三座碑亭遗址,其中在东侧有2座,西侧有1座。靠北的一侧东西两座碑亭相对,距离阙台各40米,两碑亭相距65米。西碑亭残存台基约1.5米,台面边长10米,台面残存铺地砖,台基周围被倒塌的残砖乱瓦及土石填起,堆积呈圆台型,堆积之上及其周围散布大量砖瓦、石碑碎块,还有少量琉璃瓦和槽心瓦残块。东碑亭比西碑亭略高,其他情况与西碑亭类似。东碑亭南侧10米处有1座小碑亭,堆积高约1米,正方形台基,边长约8米,其他残骸与另两座碑亭类似。在碑亭以北约110米处有一处月城遗址,神墙多已倒塌,门址两侧各残存一段较高的墙体。月城的墙体为黄沙土夯筑,夯层厚8至13厘米不等,月城内神道两侧各有两列石像生遗址,间距15米,石像生残块已很难找到。

裕陵

裕陵

嘉陵

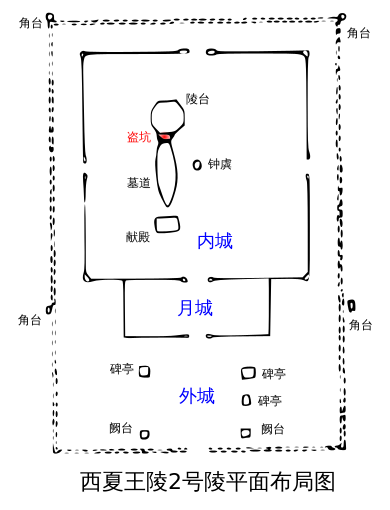

西夏王陵2号陵

西夏王陵2号陵

泰陵

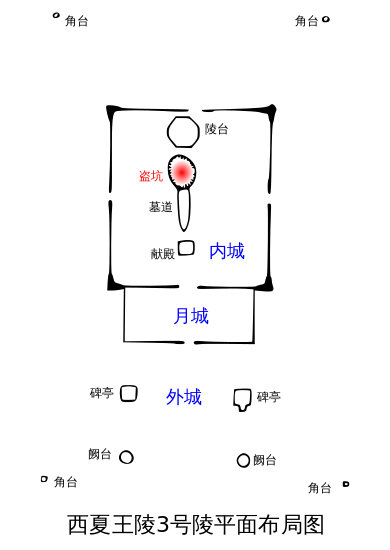

西夏王陵3号陵

西夏王陵3号陵

馆景

馆景

陵园南端左右两侧各有1座阙台遗址,两座遗址东西相距约120米,由纯净黄土筑成。东阙台基部呈方形,边长约8米,高约8米,上部向内收,顶部有一较小的台基,顶部和周围散落有大量建筑残块,经过细致发掘后发现根部已经被掏空。西阙台已剥落成2层圆台形状,台高6.8米。周围散落砖瓦残块等建筑材料。位于双阙台以北约50米有2座碑亭遗址。碑亭东西相对,间距120米,已经全部被发掘。其中东碑亭台基呈方形,边长21.5米,夯筑土台,台基四周以扭绳纹长方形砖砌成三级逐渐收缩的台阶,高2.35米。台而为圆角方形,边长15.5米,中部为一圆形基址,直径13.4米,室内直径7.5米,其外为宽2.85米的墙基,室内铺方砖、中部残存3个人像石座。周围有大量西夏文碑残块及铜铃铛、甲片等建筑材料。碑亭南面开门,门内有25块方形花纹砖呈方形排列,门外延伸出斜坡式踏道。在西、北两边侧有5座灶坑,灶坑凿穿了台基,内壁坚硬,有很重的烟痕,坑内堆积与台基上部堆积的残块种类相同。发掘物中以建筑用砖最多,数量惊人,却极少见列瓦片。由于破坏烧毁严重,屋顶的建筑风格已无法推测。富有物征的花纹砖,图案达8种以上。粗绳纹砖中部多在凹槽内有1汉字,如李、牛、言、五等汉字姓氏或记号,表明了营建陵园过程中曾有汉族工匠参与。

西碑亭堆积高约3米,表面布满残砖块,其间生有杂草,堆积范围在1000平方米左右。在发掘过后,西碑亭上方加盖了简易保护棚,东碑亭已用砂土封盖。碑亭北侧有一处月城遗址,该遗址呈东西长方形,东西长约130米,南北宽约50米。月城筑于陵城南面,由东墙、南墙、西墙围成,南墙中部辟门,月城东墙、西墙北接陵城的南墙。月城内东部、西部各有两列南北向的石像生基址残迹,两列基址东西间距8.8米,神道两侧的基址东西间距32米。墙垣夯土版筑,基宽2.45至2.55米,夯层厚0.07至0.1米,墙体残高多不到1米。

泰陵图片

泰陵图片

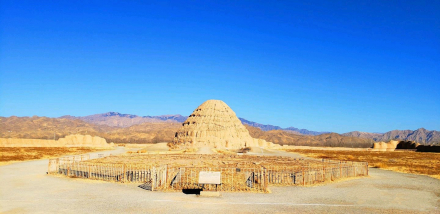

月城北侧为内城遗址,四面用神墙环绕,呈南北长方形,南北长180米,东西宽160米。占地约40亩。神墙中部较窄,靠近转角渐宽大,纯净黄土分段夯筑而成,中部每段约3米,残高约3米,比较平齐,各段如须弥座形状。神墙四处转角皆很高大,类圆柱形,从各转角往神墙两侧,连体圆柱愈来愈矮小,各有5个,共40个。其残存最高达6米以上,最低的3米,发现在转角处5个连体圆柱夯土台周围皆有砖瓦残存。内城四面神墙皆正中辟门,门址宽约12米,地面散布瓦片、脊饰残块等。根据统计,内城坍塌墙体在2002年时已达189.1米,约占墙体总长度的27.8% 。南神门内约25米偏西处有一处献殿遗址。根据考古发掘情况看,可能原为一正方形台基,台面周长65米,直径约20米,堆积厚约1米。台基以纯净黄土垫起,其上及周围残存大量青砖灰瓦及琉璃构件。献殿之后约6米为墓道封土,南北长约42米,呈东南——西北走向,形似鱼脊,以砂石填充。其末端为盗坑,盗坑直径约20米,深约5米。坑内长有若干小树,两侧有土堆。内城西北隅有一处陵台,八角形,高约20米,分7级,每级向内收分。陵台收分处及周围地面散布大量瓦片、瓦当、滴水等建筑材料。夯土台整体形状为塔形,其上露出一个个椽洞,有水平方向的,还有竖斜方向的,证明原来有椽出头。距离陵台较远的四角各有一座角台,其中东南、西南的两座角台已坍塌,西南角尚可分辨认出台基,相距约520米。其连线在双阙台之前,北面的2座角台相距290米。东北角台残高1米多,坍塌严重,只有西北处的角台保存比较完好,残高约5米,但严重风化。北边两角台相距272米。南北联线约460米。夯土台因剥蚀已趋圆柱形,底面周长20米。纯净黄土夯筑,周围散落着大量红褐色板瓦、筒瓦残片。

安陵

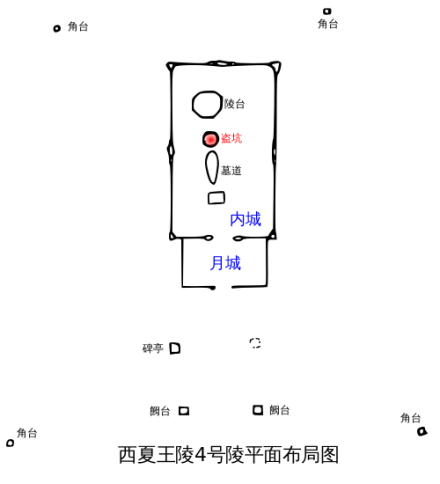

西夏王陵4号陵

西夏王陵4号陵

献陵

献陵

献陵

陵园最南端有2座阙台,东西相对,间距65米,黄砂土夯筑而成。基底呈方形,边长6米,残高5米多,夯土层中央有数层石块、椽洞共有3层,间距1米,孔径10-15厘米不等,有的洞孔由二根椽洞组成。以1米的高度为分界,夯土台上、下皆向内收缩,周围皆散布有砖块、板瓦、筒瓦、灰槽瓦、琉璃构件等建筑材料。双阙台北侧有3座碑亭,其中西边1座,东边2座南小北大。两座较大的碑亭各距阙台50米,二者相距55米,已经全部清理完毕。碑亭台基呈方形,边沿竖宜,台基边长14.5米,高1.5米,黄土夯筑,其中夹有石块,夯层7至10厘米不等。台基皆在内侧有一踏步,斜长3.5米,宽2.5米,分作9级台阶,台基之上以方砖砌出方形,边线已不清,共残存边长为36厘米的方砖5块。西亭中心有约2米见方的范围内没有砖,可能原放有石像座。从旁边清理后的堆积物中发现有:陶质板瓦、筒瓦、兽面瓦当、花卉滴水,琉璃筒瓦、脊饰及灰槽瓦、碎残块、人像石座残块等。东碑亭之前约10米有1个小碑亭,未经清理,方形,台基边长约8米,周围堆积物基本上类似已经清理的两座碑亭。在碑亭以北约28米处有一月台遗址,整体形状为东西长方形,长130米,宽50米。墙基宽约2米,月城正中开门,门址两侧各有1个方形土台,已坍塌,范围不清,可能是门阙,在夯层中夹杂着大量石块。沿月城墙基散见板瓦、简瓦、砖、灰槽瓦、滴水等残块,在月城东南部墙基内侧发现有成片的红色堆积层,可能是原墙面涂抹的红色墙皮。靠南墙内侧约有20米长一段,沿墙基底有竖直嵌入的板瓦,可能是原来作排水用的。月城神道两侧各有3列石像生基址,残存大量红砂岩石像生残块,大多风化成为小碎块,基宽约4米,间距16米。

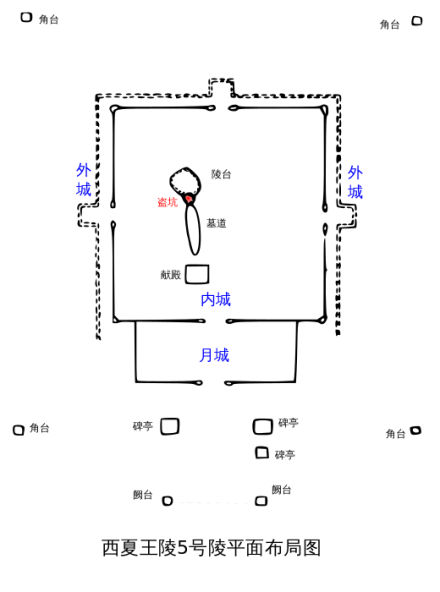

西夏王陵5号陵

西夏王陵5号陵

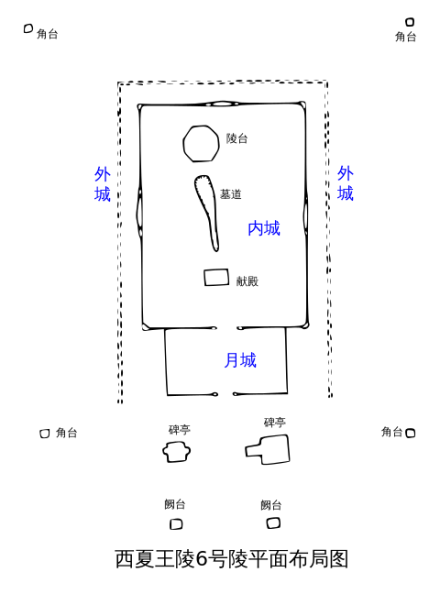

显陵

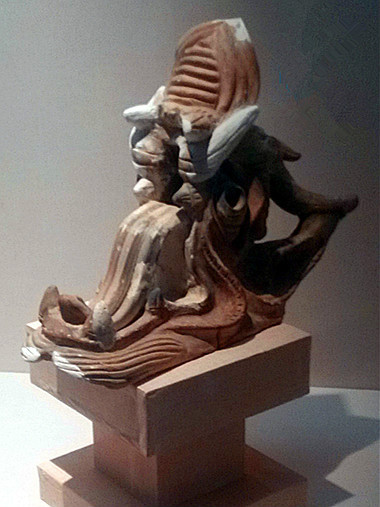

灰陶屋脊兽

灰陶屋脊兽

陵园南端有2座阙台遗址,东西相对,间距为65米,由夯土筑成,基部呈方形,边长9米,高7.1米,顶部有台基,以土坯砌成,残高1.3米,台基上及四周散落着大量砖瓦等建筑材料。阙台北侧有2座碑亭遗址,这2处遗址东西相对,东碑亭台基近方形,长22米,宽21米,台基四周以条砖砌成5级逐渐收缩的台阶,高2.4米,台面长19米,宽18米,台面上有1个圆形基址,地面铺方砖,西侧有斜坡踏步。在东侧碑亭周围发现大量西夏文、汉文碑残块及砖块,但却没有瓦片。西碑亭台基也近似方形,长16米,宽15米,台基四面外壁用碎石纵向砌成,台面铺方砖,以自然扁平石块为柱础。堆积中有大量砖、瓦、鸱吻等建筑材料,东西两侧正中均有斜坡踏道,堆积巾发现有大量西夏文碑残块。碑亭北侧为月城遗址,东西长100米,南北宽45米,正小有门,月城内神道两侧各有两列石像生基址。

6号陵分布图

6号陵分布图

寿陵

7号陵分布图

7号陵分布图

位于陵园南端有2座阙台遗址,东西相对,距离70米形、双阙周围皆已坍塌,边长难以测量,高约7米,平顶处攀上顶部,烟台周围散见砖瓦建筑材料。位于双阙台以北约50米,月城以南50米的位置有2处碑亭遗址,皆已经过清理,高2米,台基呈正方形,边长10米,周围残存大量砖、瓦、石碑残块,在清理后发现西夏文残块1265块,汉文碑残块51块。月城位于碑亭北侧,呈东西长方形,东西长125米,南北宽45米,月城内全部被破坏,依稀可辩神道两侧各有2列石像生基址,相距20米。内城位于月城北侧,近似方形,东西长190米,南北宽180米,内城除南神墙、西神墙残存一部分外,其余基本都被破坏,墙宽3米,黄土夯筑而成,夯层厚度为10-12厘米不等。献殿和墓道封土皆己不存在,地面已经成为一片场地。位于内城偏西处有一座陵台,八角形,分作7级,从下至上逐级收缩,出檐结构明显。陵台周围在二十世纪九十年代时被改建为场地和库房。从陵园西南部残存有部分外神墙,从其走向看大致为封闭式。残存的外神墙宽约1.8米,黄土夯筑,但因破坏严重,总宽度和长度皆不已经无法看出,内外神墙相距22米。在陵园的西北角,紧挨外神墙边侧有一处已经坍塌的角台,该角台的位置在月城中部连线的延长线上,由黄土夯筑而成。

在清理东、西碑亭时,共发现西夏文碑残块1265块。其中部分残块经过整理,其上的西夏文可译为:“大白高国护城圣德至缴皇帝寿陵志铭”,史籍记载寿陵为西夏第五代皇帝仁宗仁孝之陵号,可以确定该陵为寿陵。

庄陵

考古调查称8号陵,墓主李纯祐(1177年~1206年)为仁宗仁孝长子。八号陵位于陵区北部,仅存1座陵台。在九号陵场塌裂的陵台之西约300米,在七号陵台西北约300米,陵园其它建筑已经全部被破坏,二十世纪九十年代初,陵园被现代住房、道路、广场侵占,当时陵台就在一排住房之后的一片树林中、陵台顶部修有水塔,水塔后被拆除。

康陵

考古调查称9号陵。九号陵在陵邑宗庙遗址以西约500米,七号陵以北约300米,陵园遭到现代建筑的彻底毁坏,地面建筑仅剩一座毁坏的陵台,夯土仅剩三分之一。

康陵墓主李安全,为仁宗仁孝弟越王仁友之子,崇宗乾顺之孙。西夏桓宗天庆十二年(1205年),与桓宗母罗氏合谋废桓宗自立,改元应天。六月,罗氏为子请封册于金,金册封为夏国王。蒙古多次用兵西夏,并破克夷门,进围中兴府。李安全亲自登城激励将士守御。蒙古兵引黄河水灌城,城中居民淹死极多。李安全遣使乞援于金,金拒绝出兵。李安全只得向蒙古纳女请和,夏金关系趋于破裂。西夏光定元年(1211年)夏齐王遵环废安全自立。同年8月安全死,年42岁,谥静穆皇帝,庙号襄宗,墓号康陵。

历朝历代帝王贵胄们既希望陵寝恢宏壮丽,又希望能够不被盗掘,高大的封土成了防止盗掘的重要屏障,明清两代皇帝陵墓,都把盛放帝王棺椁及殉葬品的墓室建在如山般高耸的封土下方;而西夏陵的陵台,却不是位于墓室的正上方,而是位于墓室以北10米处,根本起不到封土的作用。

另外,西夏王陵墓道的入口设置在献殿内部,这也是帝王陵寝中绝无仅有的。隐藏墓道的走向是帝王陵墓营造时最为隐秘的工作之一,明代万历皇帝定陵墓道入口设置在宝城的侧面,令人难以察觉,20世纪50年代发掘时曾让考古人员苦思冥想,大费周折。而西夏的皇帝们似乎并不担心这一点,除了墓道入口直接设置在献殿以外,西夏帝陵的献殿至陵台之间有一条突起于地面之上的鱼脊梁封土,墓道就埋藏在封土下方。

考古发掘显示,和奢华的唐宋帝陵相比,西夏陵的墓室要“简朴”得多,为位于中央的主室和左右耳室构成的三室土洞式结构,陪葬品也相对较少。

发现始末

西夏皇家陵墓

西夏皇家陵墓

1972年6月,兰州军区某部正在宁夏贺兰山下修筑一个小型军用飞机场。十几天之后,几个战士在挖掘工程地基的时候,意外的挖出了十几件古老的陶制品。它们当中有几个破碎的陶罐,还有一些形状较为规则的方砖。部队首长看过后,命令战士们立即停止工程挖掘,将这一情况迅速报告给宁夏博物馆。宁夏博物馆的考古人员来到距离银川市40公里的工程现场,对现场的保护做了必要的安排,同时开始进行抢救性挖掘。墓室中发现了一些武士像等巧夺天工的工笔壁画,同时还出土了一些古代精巧的工艺品及方砖等陶制品,方砖之上布满了一个个方块文字及花纹,经过考古人员仔细的研究和测定,认为这是一个古代西夏时期的陵墓。考古人员在这里时共发现有高大墓冢的陵墓15座,并按调查顺序进行了首次编号,终于认定这些雄伟的建筑正是西夏皇家陵墓。

西夏王陵鸟瞰图

西夏王陵鸟瞰图

出土文物

鎏金铜牛

鎏金铜牛

在三号陵的外围发掘中,除筒瓦、石像生残块等建筑构件外,还有铜铎、铜带扣、铜兽面饰和铜节约各1件。

在六号陵的中室,发现遗物有钢针、带环铁钉、钢泡饰、铜甲片和瓷片等;配室中发现零散的铜甲片、铜泡饰、铜铃、瓷片、竹雕、盔形铁揣和绕金银饰等。由于六号陵早年经过大规模盗掘,后期也遭到了盗扰,出土遗物不多,位置紊乱,但这些遗物都是首次出土。

在第177号陪葬墓的墓室中,出土有鎏金铜牛、 铁狗等金属制品,还有石马等石雕。在第78号陪葬墓中,出土有石狗等石雕。在第182号陪葬墓中,发现开元通宝、样符通宝、天圣元宝、皇宋通宝、熙宁通宝等钱币。墓室内还发现绿釉罐和白瓷碗残片,残碎铜片、铜块,残断银丝、银帽铁钉等。

出土文物

出土文物

在陵邑遗址第二部分中,共出土建筑构件、瓷器、陶器、泥塑、石刻及铜、铁器等编号文物近300件。,其中出土白瓷瓶1件(经过复原),白瓷钵1件(经过复原),白瓷高足碗多件(经过复原,已残),白瓷平底碗多件(经过复原,已残),白瓷小碗数件,白瓷盆1件,青釉牡丹纹碗多片残片,青釉葵纹碗1件(经过复原),灰釉碗残片数件,酱釉小盘1件,泥塑碎块若干,石碑残块若干。

(图册文物资源来源: )

研究保护

1972年起,宁夏考古研究机构对西夏王陵进行了一系列考古发掘,其中包括七号陵及六号陵地宫。二十世纪九十年代初,六号陵地宫被回填。由于回填土未夯实,使回填土因雨水浸泡下陷形成了一个大的积水坑,雨水连年浸泡使墓室和墓道均出现了坍塌。

1988年1月13日,西夏陵被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位,同年8月1日被国务院公布为第二批国家级风景名胜区。在没有确切证据支持除七号陵之外其他帝陵的归属问题的情况下,西夏王陵景区根据部分考古学家的推测,直接以昭穆次序依次将一号陵至九号陵分别定为裕陵、嘉陵、泰陵、安陵、献陵、显陵、寿陵、庄陵、康陵,并围绕三号陵“泰陵”建立了景区的主要设施。

1998年9月23日,西夏博物馆在西夏陵区内东侧建成,以展示西夏陵区出土文物及介绍西夏历史概况为主要内容,自2011年来全年开馆。

1999年10月下旬,朱镕基总理视察西夏陵,对开放的三号陵园文物保护和旅游设施建设表示了特别关注,经国家计委拨出1000万元专项经费,用于三号陵园的抢救保护和环境整治。为贯彻朱镕基总理指示精神,落实国家文物局批准的《西夏陵文物保护总体规划》。

2000年,中国拨专款1000万元对三号陵进行清理发掘和保护。2000年7月,应自治区领导邀请,在国家文物局副局长张柏、文保司司长杨志军率领下,宿白、谢辰生、徐苹芳、黄景略、张忠培、蒋忠义、吴家安、付清远10人组成的专家组,来银川审议西夏《3号陵园建筑遗存加固维修设计方案》和《3号陵园建筑遗存清理发掘计划》,国家文物局委托敦煌研究院负责实施加固维修工程,宁夏考古所负责发掘清理工作,并组成加固维修队伍和考古队伍,签订工作协议,由自治区与银川市文物管理部门主持进行施工,国家文物局专家组委派蒋忠义到现场指导清理考古发掘工作、付清远指导加固维修工程。

2000年8月,两项工程同时开工,之后完成清理考古发掘报告和加固维修工程报告,并以此作为示范,在取得成功经验的基础上,再计划安排其它陵墓的抢救考古清理和加固维修等保护工作,落实《西夏陵保护规划》中确定抢救保护任务,达到规划中的理想目标。此本考古发掘报告,就是规划中的一项工作成果。

三号陵园是用探方法进行考古发掘,月城和陵城采取统一布方,第一个探方坐标点设定在月城的东南角,探方号采用四位数,其前两位为探方的纵坐标(从南向北),后两位数为探方的横坐标(从东向西),如T0101即设定东南角的第一个探方,从东向西的第16探方,编为T0116。每个探方面积为10X10 米,方向为150度,与陵园方向一致,探方边与陵城墙走向基本一致,这样发掘的范围和遗迹都很方整一致。另外对分散的单体建筑,如四个角台、两个阙台、两个碑亭,由于离月城和陵城的探方网较远,只好按遗址单独布方编号,其中东西碑亭是以前发掘的,探方号仍沿用以前的编号,即T1~T10。

2003年5月19日,位于保护区范围内的84号陪葬墓被宁夏平吉堡农场的职工用推土机推平,遭受严重破坏,已经无法恢复原貌。当地公安机关接到报案后,当即对施工负责人和司机共3人进行刑事拘留。

2006年,西夏王陵被中华人民共和国建设部列入中国国家自然与文化双遗产预备名录。同年,由于长时间风化,西夏陵出现大面积坍塌危险, 中国加大了对西夏王陵的保护力度。

2009年,宁夏回族自治区文化厅通过了敦煌研究院设计的《西夏陵六号陵抢救性保护工程施工方案》,并着手对六号陵施以保护措施。一号、二号、四号陵开通马车旅游线路。2012年,西夏王陵被列入中国世界文化遗产预备名单。2014年,西夏王陵景区将位于陵区最南端的一号、二号陵遗址完全对外开放。

2018年4月13日,西夏王陵入围“神奇西北100景”。

2021年10月,西夏王陵被评为“百年百大考古发现”。

2021年10月12日,西夏王陵入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》“十四五”时期大遗址”名单。

西夏博物馆

西夏博物馆

组织、接待兰州军区12000多名官兵和六万余名大中专学生上陵参观,让广大官兵和在校学生更好地接受爱国主义、集体主义教育,收到了良好的效果,宁夏军区特警团和多所大中院校已将西夏陵确定为教育基地,每年定期来陵参观学习;实行对离休干部、高龄老人、伤残人士、教师、学生免票办法。

为了普及西夏历史知识,管理处与银川市教委、银川西夏酿酒总厂于1999年11月-12月联合举办了“西夏贡酒杯”西夏历史知识有奖竞赛活动,区内外近4万人参加了答题活动,此次活动被列入“宁夏文博事业发展纪事”。

1987年-2004年西夏陵先后接待的党和国家领导人有江泽民、李鹏、朱镕基、李瑞环、胡锦涛、尉健行、李岚清、吴邦国、贾庆林、曾庆红、吴官正、李长春、罗干等。先后接待了国内27个省区及欧、美、亚洲等25个国家和地区游客达150万人,是前10年总和的10倍。

门票

75元/人,:包括西夏博物馆、西夏史话艺术馆、西夏碑林、三号陵实地、双陵(一二号陵)遗址。往返电瓶车票20元。学生、现役军人门票半价。

交通

1.市区可以先乘2路、4路、18路公交车到新市区,然后包车前去。包车价格为面的30元。银川旅游汽车站(北门汽车站)每天有车发往西夏王陵(冬季、夏季无班车),发车时间为8:30、9:30,返回时间为13:30、15:30,票价9元/人,行程约70分钟。

2.银川市区南门汽车站、北门旅游汽车站及南关清真寺均有发往西夏王陵的旅游班车,票价8元左右,但间隔较长,视客流而定,在1至2小时之间。

3.自驾车较为方便,由市区内北京路向西到头,丁字路口向南拐上110国道,直行10公里路西即到,景区设有面积很大的停车场。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

帝陵分布

帝陵分布