-

黄郛 编辑

黄郛(1880年一1936年12月6日),字膺白,号昭甫,出生于浙江省绍兴府上虞县百官镇(今绍兴市上虞区百官街道),毕业于日本东京振武学校,民国时期著名政治人物、同盟会会员、蒋介石的盟兄弟、曾任北伐军兵站总监、上海特别市首任市长、外交总长、教育总长、新中国建设学会理事长、行政院驻北平政务整理委员会委员长、代理国务总理摄行大总统职。

参与过上海光复、“二次革命”和护国之役、北伐战争等事件。

早年在日本留学时结识了蒋介石、张群等人。国民政府成立后,历任外交部长、教育部长、上海市市长等要职。1928年5月,日军炮轰济南,制造“五三惨案”,时任外长的黄郛事后被蒋介石免职顶罪。1933年秉承汪精卫授意,在华北推行对日本帝国主义屈辱妥协的外交方针,遭到全国民意反对被迫辞职。1935年托病避入莫干山过起“读书学佛”的“隐居”生活。1936年9月,复任国民政府委员。

1936年12月6日,在上海病逝。

中文名:黄郛

别名:黄膺白

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1880年

逝世日期:1936年12月6日

毕业院校:东京振武学校

出生地:浙江绍兴上虞

黄郛(1880年~1936年),浙江绍兴人。原名绍麟,字膺白。

早年留学日本,先后入东京振武学校和日本陆军测量局地形科,加入同盟会。在日本期间结识了蒋介石、张群。

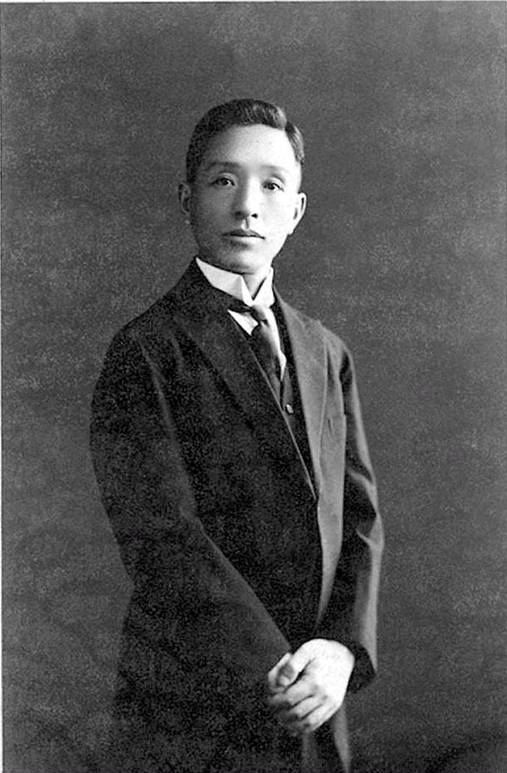

留学日本的黄郛(左)与蒋介石

留学日本的黄郛(左)与蒋介石

1911年武昌起义后被陈其美招往上海,参与上海光复,任沪军都督府参谋长兼沪军第2师师长、南京临时政府兵部总监,委蒋介石为第5团团长,并与陈其美、蒋介石订为“盟兄弟”。次年改任江苏都督府参谋长,迎合蒋介石,主动解散所部军队。“二次革命”失败后遭袁世凯政府通缉,逃亡日本,经南洋赴美国。

1915年底,护国战争爆发,由美返国,在上海参与谋划浙江反袁军事。后定居天津,与北洋政客过往从密。

1918年10月,徐世昌出任北洋政府总统,受徐委托代编《欧战后之中国》一书。

1921年,出任北洋政府参加华盛顿会议的代表团顾问。

1923年2月入张绍曾内阁,署理外交总长,随后又历任高凌蔚、颜惠庆内阁教育总长。

1924年参加冯玉祥领导的北京政变,代理内阁总理,并摄行总统职权。至段祺瑞复出,被迫辞职。

1926年,应蒋介石邀请南下。北伐战争开始后,南下沪杭,为蒋介石“离俄清共”,建立南京国民政府出谋划策。尔后成为新政学系首领之一。

1927年,南京国民政府成立后,被任命为上海特别市市长。后北上说服冯玉祥、阎锡山附蒋。

1927年,武汉“七·一五事变” 后,蒋介石下野,随同辞职。

1928年1月,蒋重新上台,被任命为外交部部长。同年3月,黄郛负责处理第一次南京事件的善后事宜,同美国缔结双边协定(其他诸国由其后任王正廷缔结协定)。

同年5月,“济南事件”发生。黄郛在事件发生时正在济南,但和蒋介石一起从当地离开,受到中国国内舆论指责。黄郛遂辞任外交部长。其后,在野的黄郛支持张群的新政学系,并继续著书。

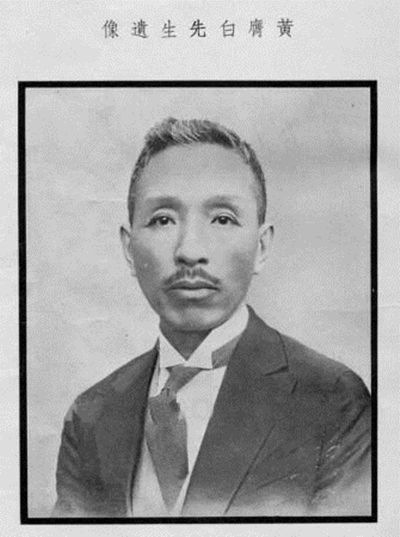

代理国务总理并摄行大总统的黄郛

代理国务总理并摄行大总统的黄郛

1932年6月,在上海发起成立新中国建设学会,被推为理事长,提出以设计“广义的国防中心之建设计划”为学会职志。

1933年5月,受蒋之邀,任行政院北平政务整理委员会委员长,于万难时局下,对日签订《塘沽协定》,民愤大起。1935年春,遂辞任委员长并引退。

1936年9月,任国民政府委员。12月6日病逝上海。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。