-

庄士敦 编辑

庄士敦(Reginald Fleming Johnston,1874年10月13日—1938年3月6日),英国苏格兰人,清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪的外籍老师。庄士敦毕业于爱丁堡大学和牛津大学,1898年赴中国,先后在香港、威海卫的英殖民政府任职,是一位地道的“中国通”。1919年,庄士敦应邀至紫禁城担任溥仪的英语、数学、地理等西方学说老师,备受溥仪的敬重,师生情谊深厚。1930年返回英国,在伦敦大学任教,著有《儒家与近代中国》《佛教中国》《紫禁城的黄昏》等书。1938年在家乡爱丁堡病逝,享年63岁。

初到中国

庄士敦在中国

庄士敦在中国

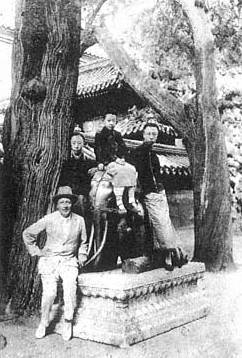

初到中国的庄士敦已具有相当深厚的东方学功底,很快迷恋上中国的文化、历史和风土人情,并积极致力于对儒、释、道、墨以及中国地理、唐诗宋词的研究,足迹遍及各省名山大川和名刹古迹。从此,庄士敦以官员兼学者身份在华工作生活了三十余年。

仰慕中华

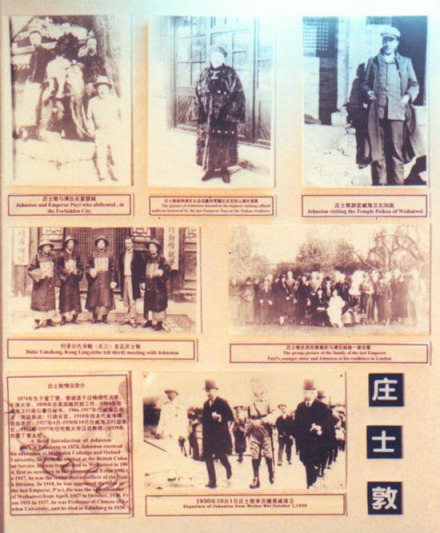

庄士敦身穿清朝大臣朝服

庄士敦身穿清朝大臣朝服

庄士敦(后排右一)与溥仪、婉容

庄士敦(后排右一)与溥仪、婉容

庄士敦十分热衷旅行,在游历的同时切身体会当地风土习俗,写出大量关于中国的著述,至今仍具有重要的史料和学术研究价值。庄士敦还被佛教哲学深深吸引,他大量阅读佛家经典,遍访名山宝刹,与众高僧法师探讨佛教理论,认为“佛教思想较《圣经》远为深奥”。1906年,他沿长江而上抵达四川、西藏。1908年,他到达了五台山、九华山、普陀山等地,沿途考察佛教圣地,为研究佛教理论搜集第一手资料。1913年,他再次走上普陀山之行研究观音文化。在此期间,他沿途实地考察著成《从北京到瓦城》《佛教中国》等书籍,提出中国的儒家思想与佛教思想相结合,方能彰显中华文化之精髓,是拯救未来世界之良方。

西洋帝师

庄士敦、溥杰、润麒、溥仪

庄士敦、溥杰、润麒、溥仪

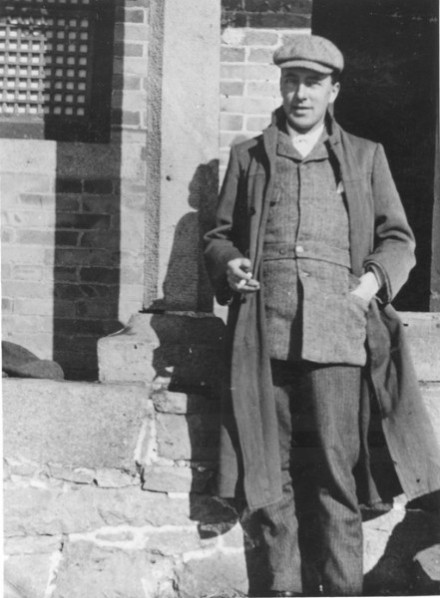

在皇宫中,庄士敦教授溥仪英文,为他讲解西方的历史、生活和风俗,并为他起了个英文名“亨利”。日子久了,庄士敦与溥仪之间淡去隔阂,信任倍增。1922年,溥仪在大婚之日赏赐庄士敦“一品顶戴”,这是清朝官员的极高荣誉。庄士敦兴奋异常,他恭敬地戴上官帽、身披大臣朝服(尽管此时清朝已终结多年),在北京的居住地拍了张照片寄送给英国的众多亲友。此后的岁月里,庄士敦向溥仪传授西方的君主立宪思想,并提议溥仪到欧洲留学。他由衷期盼溥仪复辟后能成为优秀的国家元首,并拥有英国绅士般的非凡气度。

庄士敦的到来让自幼封闭宫中的溥仪大开眼界。在这位洋夫子的引导下,溥仪戴上了眼镜,剪掉了辫子,在宫里装上电话,骑起自行车。在庄士敦的介绍下,溥仪会见了一些外国使节,还和胡适通电话。很快又改革宫内的财务制度,把一千多人的宦官队伍裁汰到一百余人。庄士敦开始成为宫廷内务大臣的眼中钉,但是溥仪喜欢他,还加封他为御书房行走、颐和园总管。就这样,庄士敦陪伴溥仪度过了紫禁城最后的黄昏,成为中国历史上最后一位帝师,也是帝国历史上极少数的外籍高级大臣。1924年,溥仪被国民政府彻底赶出紫禁城,在庄士敦的帮助下借道英国使馆逃往日本辖区。庄士敦就此去职帝师职务,返回英国租界地工作。

威海长官

庄士敦在华影像

庄士敦在华影像

身为英殖民地管理者,庄士敦的出发点是维护英国在华利益,但他并没有像其他殖民者那样强行打破故有传统,扰乱当地的风俗习惯,在治理方式上则较过去压迫民众的封建官僚先进许多,因此庄士敦在当时威海卫的声望还是比较高的。对于威海人民的生活,庄士敦曾满怀深情地描述:“如果不发生官司或家庭纠纷,他们的生活是非常宁静幸福的。他们有一个良好的气候环境。同时他们良好的体格和精神状态也证明他们的日常生活还是不错的,在收获的季节里,大人和孩子都在田里忙碌着,在长长的冬夜里,他们围坐炕上以便取暖,白天他们就出去捡柴火,或站在他们的界沟里看从爱德华港出来的奔跑在他们祖先土地上的英格兰马。每周三次他们用驴子驮着货物到威海市场上去卖,妇女们则在家缝补闲聊。”

1927年,再次被派往威海卫任行政长官的庄士敦负责主持将威海卫归还中国的事项。1930年10月1日,庄士敦代表英国政府参加威海卫归还仪式后卸任,结束了英国对威海32年的殖民统治。离开前,他在威海留下一句稍带自负的话:“我坚信你们将会得到一位比我能力强的领导人,但绝不会遇到像我那样对威海卫有如此深厚感情的领导人。”

返英治学

归国后,庄士敦在伦敦大学任中文教授,兼外交部顾问。1934年,庄士敦回到中国,把他写的《紫禁城的黄昏》送给溥仪,请溥仪为其作序。此时溥仪暂住天津,正为南下还是北上而犹疑,两人曾为此密谈数日。庄士敦回国不久,溥仪就以祭祖名义逃往满州。1935年,庄士敦再次来到中国,到长春觐见溥仪。溥仪设下家宴招待庄士敦,希望他能留下辅佐自己,但庄士敦婉拒了,这也是他最后一次来中国。从1931年到1937年,他在伦敦大学教授汉学,继续传播着中华文化。

庄士敦用稿费在爱丁堡买了一个小岛(爱伦岛)定居,宅前挂着龙旗,宅内的几间屋子命名为松竹厅、威海卫厅、皇帝厅等,厅中摆满了溥仪赏赐他的中国古玩、书画、瓷器等,每逢年节,总要穿上大清国的一品服饰招待亲朋好友。

病故家乡

1938年3月6日,庄士敦带着些许遗憾和对中国往事的无尽思念在家乡爱丁堡逝世,享年63岁。

儒释学者

庄士敦作为带着西方思想和技术前来统治在华英殖民地的西方人,却是个著名的反西方基督传教人士,终其一生对中国文化一往情深,崇尚儒家,信仰佛教。他认为儒、释、道是中国人的根,是中国人独有的宗教。基于对儒学的较深研究,庄士敦与其长官骆克哈特首次山东之行就拜谒孔府。从1931年到1937年,他在伦敦大学教授汉学,撰写了大量有关中国的论著,如《佛教徒的中国》《威海卫狮龙共存》《儒教与近代中国》《中国戏剧》等,还曾当过当代文学大师钱钟书的老师。而在他的教导下,禁锢于皇宫的末代小皇帝了解到真实的世界,接触到更为先进的思想。 虽不可逆潮流建立君主立宪体制,但对溥仪个人而言,其影响是终身的,而溥仪则评价庄士敦是“我灵魂的重要部分”。

西方友人

轰动一时的著作

轰动一时的著作

庄士敦在担任清逊帝溥仪的老师后终生以清朝大臣身份自居,出入行清朝礼节,并满心希望清政府能复辟成功。与此同时,他又极度反感西方的强盗侵略行为,认为应该以中国人自己的方式治理这片土地。从当时的中国政治派别看,庄士敦属于“保皇派”中的革新者,政治观念与其校友、同时代的辜鸿铭十分相似。

《紫禁城的黄昏》

《从北京到瓦城》

《佛教中国》

《佛教徒的中国》

《威海卫狮龙共存》

《儒教与近代中国》

《中国戏剧》

紫禁城的黄昏

作者名称 庄士敦

作品时间2015-08-18

《紫禁城的黄昏》是2015年译林出版社出版的图书,作者是庄士敦。

外国人眼中的中国人:溥仪

作者名称 庄士敦

作品时间2014-8

北京故居

庄士敦在北京的故居位于油漆作胡同1号大院,是当年的小朝廷为了让帝师离溥仪近些,在此租借的一套四合院。庄士敦非常喜欢这套中式庭院,亲自动手把它布置得充满北京文化色调。宅院门洞里有四个红底黑漆字的“门封”,室内的家具同样全套中式桌椅案榻,条幅字画,相当中国化。在这里居住的岁月是庄士敦在中国最温暖的日子。后来由于“内务府”掏不起房租,加上溥仪被赶出紫禁城,庄士敦在油漆作胡同的居所也就至此划上句号。如今故居仅剩下寥寥数间瓦房和中庭一株大杨树,稍显凄凉令人感慨,唯有门房藻井天花上若隐若现的油漆纹饰告诉我们:一个世纪以前,这里曾住过一位不平凡的外国学者,一位对中国文化深深仰慕的外国老人。

郊外别墅

庄士敦别墅

庄士敦别墅

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 师襄

上一篇 戈特弗里德·威廉·莱布尼茨