-

武灵丛台 编辑

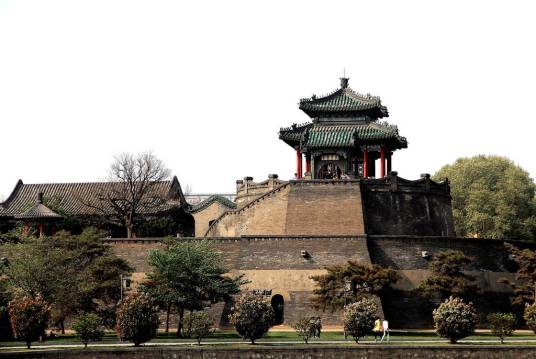

武灵丛台,位于河北省邯郸市丛台区中华大街西侧的丛台公园中心处,为园内的主体建筑,是赵邯郸故城中的一组重要建筑群,亦是邯郸古城的象征。 根据其出土文物考证,始建于战国赵武灵王时期(前325年—前299年),是赵王检阅军队与观赏歌舞之地,已有2000多年的历史。

赵武灵王即位后,实行胡服骑射,使赵国位于战国“七雄”之列。当时操练的场所,便是在武灵丛台。 武灵丛台因楼台众多,而连聚非一,故名丛台, 史载,丛台上原有天桥、雪洞、妆阁、花苑诸景,规模宏大,结构奇特,装饰美妙,名扬列国。 现所见的丛台为清朝同治年间重修,以后又进行过重修。特别是解放后经过几次大的维修,逐步修建了以武灵丛台为中心的丛台公园。

丛台占地3500平方米,高27米,由青砖包砌而成,分上、中、下三层。下层南北各开一门,进南门沿台阶拾阶而上,可达台的中层,中层台面有武灵馆、回谰亭等建筑。由回谰亭往东进门楼,顺台阶环绕而上,可达丛台的上层,上层台面为圆形,建有据胜亭,面积100平方米,高13米,为四角攒尖重檐,亭角微翘,丛台的四周遍布花草。

在迄今2000多年间,历代史籍对丛台颇多记载,更有唐代以来诗人词家凭栏吊古的百余首诗文辞赋流传于世。

在漫长的岁月里,它经历了无数次的天灾人祸,较之原建筑有了很大的变化,虽已非原貌,但仍不失古典亭榭的独特风格。是赵都历史的见证。现为河北省重点文物保护单位。

中文名:武灵丛台

外文名:Wu Ling CongTai

地理位置:邯郸市丛台区中华大街159号

气候条件:温带季风气候

开放时间:全年:周一至周日 08:00-18:00

景点级别:AAAA级

门票价格:5

占地面积:3500 m²

著名景点:武灵旧馆、滏流东渐,紫气西来石刻、丛台简介碑、丛台集序碑、赵武灵丛台遗址碑、古莲池、古槐、回澜亭、据胜亭、明代城墙残段

始建时间:战国赵武灵王时期

出处:《汉书·高后纪》

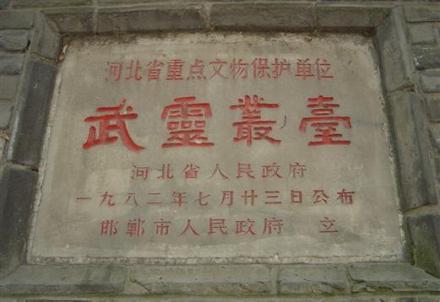

保护级别:河北省文物保护单位

正式名称叫做武灵丛台 ,因是赵国修建,所以也叫赵丛台 ,由位于邯郸市,又叫邯郸丛台 、简称丛台。

武灵丛台中“武灵”是指赵武灵王,而“丛台”的名称来历是因为当时许多台子连接垒列而成。丛台二字始见于《汉书·高后纪》:"元年夏五月丙申,赵王宫丛台灾"。记载了发生在公元前187年的一次丛台火灾。据唐代学者颜师古《汉书注》称:“因楼台众多,而连聚非一,故名丛台。盖本六国时赵王故台也在邯郸城中。” 北魏郦道元《水经注·卷10·漳水》称:丛台“六国时赵王之台也”。他们二人认为丛台是“六国时赵王之(故)台”,亦即认为是战国时期赵国所建,他们的观点与东汉的张衡实属异曲同工。

武灵丛台及其周围景观鸟瞰

武灵丛台及其周围景观鸟瞰

初步建造

根据丛台遗物和内部夯土层考证,丛台始建于战国时期。同时武灵丛台是赵武灵王“胡服骑射”的发生地。史载,赵武灵王是赵国历史上第六位国君,也是赵国第一任王(此前称侯或君)。战国前期,赵国国势衰弱,赵武灵王即位后,决心使国家强盛起来,为改变国家面临的外来威胁和侵扰,他励精图治,勇于改革。当时北方少数民族被称为“胡人”,他们身穿窄衣,以能征善战著称,赵武灵王受北方游牧民族身着轻巧衣物作战的启发,发起了要求赵国人尤其是军队改穿胡服的改革,加紧操练兵马,从此使赵国日渐强大。终于使赵国成为战国后期能与秦国争衡天下的军事强国。

武灵丛台

武灵丛台

赵武灵王始筑丛台之说,是在宋代开始盛行起来的。《元丰九域志》卷2河北西路磁州古迹条:“丛台,赵武灵王所筑。”《玉海》卷162《宫室·赵丛台》于汉邹阳上书“全赵之时武力鼎士袨服丛台之下”句下注道:“《史记》武灵王起。” 《四库全书》本贺铸《庆湖遗老诗集》卷1《歌行三十九首·从台歌》有序:“按《邯郸县谱》,丛台赵武灵王筑,起地三百尺,今故址犹十仭,在县中东北隅。元丰辛酉七月,同邑令濮人杜俨仲观登,杜先有此诗要予同赋。”在诗歌中说到:“累土三百尺,流火二千年。人生物数不相待,摧颓故址秋风前。武灵旧垄今安在,秃树无阴困樵采。”该书卷2《答杜俨仲观登丛台见寄庚申九月滏阳赋》亦说:“邯郸古都会,陈迹武灵筑。”可见,都说丛台是赵武灵王所筑。贺铸所说的《邯郸县谱》当是宋代的邯郸地方志,可能也是已知所记邯郸最早的县志,它不仅记载说赵武灵王始筑丛台,而且说是“起地三百尺”。可见,至迟北宋时期邯郸地方志已认定丛台始筑于赵武灵王,北宋盛行武灵王始筑说,可能与邯郸地方志的记载有关。

明人陈耀文撰《四库全书》本《天中记》卷15《台·丛台》称:“赵武灵王建丛台于邯郸”: 《明一统志》卷4广平府宫室条称:“丛台,在邯郸县北,《史记》赵武灵王所筑,因其丛杂而名。”《大清一统志》卷21 广平府条称:“丛台,在邯郸县城东北,相传赵武灵王筑。”《四库全书》本《畿辅通志》卷54《古迹·广平府》称:“丛台,在邯郸县东北隅。《名胜志》赵武灵王所筑,上有雪洞、天桥诸景。”至于县志、府志的记载,莫不如此。民国二十二年本《邯郸县志》卷3《地理志·古迹》也同样说:“丛台,在县城东北隅,世传赵武灵王所筑,其上有雪洞、天桥诸景。”

从以上早期文献材料可见,至迟西汉初期丛台就已经存在,此后学者有关丛台始筑的时间,或持概称之战国始筑说,或持细称之赵武灵王始筑说,无论是概称之说还是细称之说,都认为是在战国时期。就丛台最早出现于史籍的吕后元年(前187)而言,此时上距西汉建国不过20年,上距秦国占领赵都邯郸不过40年,因此丛台建于战国时期的赵国是可能的, 而且也得到了考古材料的证实。1963年夏,邯郸遭遇特大暴雨,洪涝成灾,丛台东南部倒塌,文物工作者对丛台进行了勘探调查,从倒塌部位的断面发现,其台心下部是黄褐色纯净土,夯土层为6-8厘米,夯土结构与战国赵王城遗址考古发现的夯土墙结构相同。在台的上部及表部,土色发黑,内含战国时代的陶片、陶豆把等杂物较多,夯层厚薄不均,夯筑不及台心部坚实。 这说明丛台夯筑结构的下部中心是战国时期的夯土结构,其上部及表部应是经过历代维修过的夯土结构。可见,考古资料也证实了丛台确为战国时代的建筑。

古今丛台

古今丛台

遭到焚毁

秦代末年,秦国大将章邯兵破邯郸,夷平城廓;到了汉代,邯郸由于成为诸侯王国—(汉)赵王的宫城,丛台被辟为赵王的宫苑。汉初鼎盛之时的赵国,邯郸城的武士和达官贵族们,经常穿着华美的服装,聚集在丛台之下,已经成为市井而不能再制止。

三国时期曹魏大臣刘邵作《赵都赋》中云:“正殿俨其造天,朱棂赫以舒光。盘虬螭之蜿蜒,承雄虹之飞梁。结云阁于南宇,立丛台于少阳。” 少阳,出升的太阳,意指东方,说明汉代赵王在宫城以东的地方修建过丛台。赋中所提到的“正殿”“云阁”、“丛台”这三座重要建筑,则是提示赵都宫殿建筑十分重要的资料。其中,“正殿”应是赵王宫城中的一个重要建筑物,很可能这里所说的“正殿”,就是今西小城内的“龙台”遗址。在赵王城“正殿”之南还建有“云阁”,应是一座高大参天的建筑物。而“丛台”则建在赵邯郸故城的“大北城”范围内。

三国时,魏相曹操以邺城(今邯郸以南30公里临漳县境内)为政治中心后,邯郸遂逐渐沦落为普通县城,丛台也随之衰落。

宋代时,丛台已经衰败为荒草遍地、狗兔出没的一片废墟。

明清修建

据1933年《邯郸县志》所载,自明代中叶至中华民国期间以来,在短短的四百多年中,就修建了十多次。

明嘉靖十三年(1534年),兵备杨彝建据胜亭于其上,意为在防御上据此者胜。

明嘉靖二十五年(1536年),知县董威重修。

明万历(1573—1620年)年间,知县朱光祚、欧阳调律相继重修。

清康熙十年(1671年),知县张慎发复修。

清乾隆五年(1740年),为迎接乾隆帝南巡过邯郸,知县怀荫布对丛台大加修整,据胜亭为最高景观,并建行宫于其上。

清道光四年(1824年),丛台遇火灾,仅余数椽。道光十年(1830年),遇地震,遂成瓦砾。

清同治二年(1863年),丛台又遭捻军攻城变乱的毁坏。知县英棨、侯国钧相继重修。可见,清末民国时期的丛台建筑,就是经这次大修后的建筑。清光绪本《邯郸县志》将“丛台夕照”,列为当时邯郸的十景之首。

获得重生

民国十一年(1922年)秋,国民革命军陆军第八十四师师长高桂滋对丛台大加修葺,并在台上增筑一亭,名回澜亭。

民国二十八年(1939年)辟为丛台公园,当时占地3万平方米。

丛台

丛台

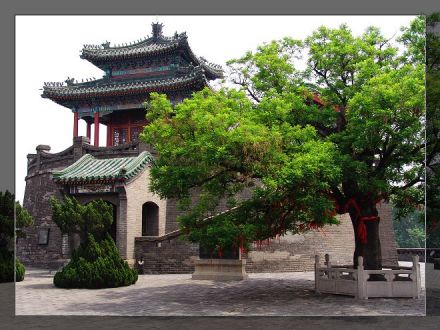

中华人民共和国成立以后,地方政府对丛台的维护和建设极为关心,台上的建筑以及一砖一石,都能做到及时维修。1953年,以武灵丛台为中心,修建了丛台公园。 占地由原来的43亩,逐步扩充为360亩,其中水面占40亩。园中林木茂,百鸟争鸣,花草繁茂,湖水荡漾,碧水蓝天,与丛台古建筑相映照,别有情趣。

1956年,邯郸遭大雨,据胜亭下台基北半侧坍塌,当年维修。

1963年8月,邯郸遭特大暴雨,是月7日,丛台东、南两面台基坍塌约250平方米,据胜亭部分坍塌,市政府拨专款于1964年重建,1965年7月5日竣工。现存的丛台建筑平面呈“T”字形,南北长约110米,东西宽约60米,底部东半部为半园形,直径约32米,总高约25米,分上中下三层。

1964年到1965年间,经历了最后一次大修,此次大修把原亭阁上的灰瓦换成琉璃瓦。

1978年,翻建了回澜亭。

1979年至1981年,改建了古丛台北门,翻建了丛台南门,并对北门外的东、西两侧墙面进行了加固。

1982年7月23日,被河北省人民政府公布为省级文物保护单位。

1986年,对丛台上所有的建筑进行了全面彩绘,并对据胜亭、回澜亭悬匾,字由邯郸市书法协会主席尹树槐(世愚)题写。

1989年,较全面地维修了丛台西边的围墙,南门铺设了石台阶,并对乾隆碑、古槐加做护栏。新立了《丛台简介、丛台维修摘记》碑。

1996年10月翻新改建了古丛台城楼上的武灵旧馆,并作为赵文化展室。

2004年7月,对古丛台上的回澜亭进行了翻建。

2005年4月,对古丛台台阶以及周边进行了大面积的翻修。

现存武灵丛台,重修于清朝同治年间(1862-1874年),是一个占地3500多平方米,高27米,分上、中、下三层的青砖高台。

秋天武灵丛台

秋天武灵丛台

第一层

南门附近建筑

下层南、北各开一门。南门为丛台的正门,南门有一对体高2.27米石狮,雄狮足踏绣球,雌狮爪抚幼狮。据传,此二石狮为1966年由邯郸县旧县衙门前运来,后于1973年竖于此地。 南门前有明代万历二十一年(1593年)立的《赵武灵丛台遗址》碑。碑阳镌刻“赵武灵丛台遗址”七个楷书大字,上款为“直隶广平府邯郸县知县楚人邓云台”,下款为“万历癸已岁孟秋之吉主簿永宁王所重同勒”。碑阴字迹风化,模糊不清,难以辨认。据县志记载,该碑原文大意是重修邯郸城记,追记修城事及四门名称。此碑原在七贤祠旧址西侧,后易址在丛台南门东墙下,紧临丛台墙基。1966年碑被推倒,平放在园中中湖东北岸。1989年重立此碑时,碑座龟跗已断头烂额,不能复用。故又重新制作龟跗以为碑座,立于丛台西侧城墙下。 碑前的地面上是2011年9月30日,由市政府设立的铜雕“邯郸原点”标志。

沿丛台南门拾阶而上,甬道右侧壁镶嵌有“滏流东渐,紫气西来”八字石刻,是民国十一年(1922年)国民第二军军长关中胡景翼所书。“字仿六朝,虽非古物,而峰棱整洁,颇觉古气郁盘”。据1939年《邯郸县志》记载:台之南北城垣上原各有门,门各有额,南曰“滏流东渐”,北曰“紫气西来”。因邯郸城南有滏阳河,河水东流,故言“滏流东渐”,邯郸城西有紫山,山间常有雾气缭绕,又故言“紫气西来”。南门高阶上耸立一碑,为现代著名历史学家郭沫若于1961年游丛台时所写的七律。在石碑阴面刻有“武灵丛台”四个苍劲有力的大字,为冀南书法名人李鹤亭所书。

北门附近建筑

丛台北侧拾级而上,古气氲,苍松翠柏侧立两旁,沿着用砖和条石铺成的踏道,步步登高跨过门槛,迎门而立的碑刻,是清代乾隆皇帝游江南(1750年)路过邯郸,登临从台时留下的御题诗碑。碑的正面刻有七律《登丛台》。在乾隆碑阴面还镌刻有乾隆的诗文七古《邯郸行》。

第二层

沿砖阶可拾级而上至平台处,是丛台的中层。丛台的中层是个院落,距地表27米,平面东西长59米,南北宽80米,其中向南突出40米,宽10米。据专家考证为明代城墙残段。院内坐北朝南有5间大屋,叫“武灵馆”,是纪念赵武灵王的建筑。西屋为“如意轩”,院中间有“回澜亭”,为1931年增设。院内台壁上嵌有许多碑碣。其中清末进士王琴堂的梅花刻石和举人李世昌的“兰”石碣。

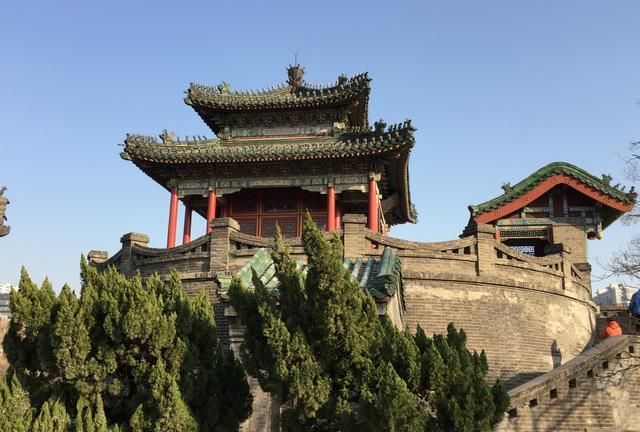

第三层

由回澜亭往东进门楼,顺台阶环绕而上,可达丛台的最上层。丛台的第三层坐北朝南的圆拱门门楣上,写有“武灵丛台”四个古体黑字,顶台呈圆型,直径19米,距地表13.5米,原是平台,称“武灵平台”,是赵武灵王观看歌舞的地方。明嘉靖年间始建亭于台上,取名“据胜亭”,门里边还刻有“夫妻南北,兄妹沾襟”的朱红大字,流传很久的“忠孝节义二度梅”的故事,就发生在这里。 进圆拱门,有个建筑精美的小凉亭,红柱碧瓦,画栋雕梁,重檐兽角。再上三级台阶,推开红色雕花木门,进入约一间屋大小的方形亭间, 有石桌、石墩。

据胜亭

据胜亭

据胜亭

丛台一角

丛台一角

据胜亭位于古丛台之顶部,建于明嘉靖十三年(1534年),为兵备杨彝所筑。杨彝所写《据胜亭记》中所载:“几川子(杨彝号)饬兵赵地,阅城邯郸,至东北隅,度台距城不寻丈,其势峨然出城表。大惊曰:‘台高迫城,敌或我乘,仰面受敌,邑其殆哉。’”从而看出他的“必戍楼,乃可守”的筑亭目的。亭成之后,杨彝乃劳众曰:”扰兹胜,构兹亭,邑永赖哉。”当时的据胜亭,面积、结构无考。

清同治二年(1863年)重修,顶部为卷棚歇山式,1963年遭暴雨,据胜亭部分坍塌,1964年又维修重建,建筑面积100平方米,高13米,为四角攒尖重檐,亭角微翘,内有方形正厅,内塑赵武灵王型像,石桌石凳,四周透花门窗,古朴典雅。上复绿色琉璃瓦,光华灿烂。脊檐普装彩灯,每逢重大节日,灯光辉煌,夜间遥观,恰似空中楼阁。现据胜亭虽非原貌,但它仍然保持着古代亭榭的独特风格。

回澜亭

回澜亭位于武灵旧馆之前,为中华民国二十年(1921年)高桂滋所筑。建筑面积12平方米,高5米,全木结构,六柱圆顶。柱与柱之间连接木凳以供游人小憩、观景,中间布有汉白玉石桌,上刻棋盘,四周为石鼓圆凳。

武灵旧馆

文物特写和丛台老照片

文物特写和丛台老照片

武灵旧馆,坐北朝南,面阔五间,砖木结构,宽敞豁亮,是纪念赵武灵王赵雍的建筑。原名武灵宫,后称武灵馆,清末称财神庙,1922年重修时改名为武灵旧馆,1931年,高桂滋师长驻军邯郸,重修武灵旧馆,馆前楹柱上悬有国民党元老,著名书法家于右任先生题联:置酒在高台,由来慷慨悲歌地;平胡传玄服,莫负风云际会身。

联中的“风云际会”四字,据《赵都诗词选注》中解释,风云际会是指旧时君臣遇合。此特指刘秀结交马武事。刘秀破王郎后,对更始帝愈加不满,企图把更始帝派来监视他的另一部队将领谢躬杀掉。于是置酒高台,邀谢躬及谢之部将马武赴宴,准备席间下手,但未成。宴罢,刘秀独与马武登台,用地位笼络马武,结果马武归心刘秀。此楹联今无存。

现武灵馆内又陈列了赵武灵王赵雍的塑像和古赵文物,展现若赵武灵王的事迹。

明代城墙残段

丛台美景

丛台美景

平台南北各突出一段长40多米,宽6-10米不等的墙体,为明代城墙残段。明嘉靖年之前,丛台位于邯郸县城墙之外,嘉靖十三年(1534),兵备副使杨彝来到邯郸后,见丛台距城墙不足一丈远, 又高出城墙之上,可以轻易地从丛台跃到城墙上,一旦敌人占据丛台,势必对城内构成很大的威胁。于是杨彝下令由县丞王景负责组织营建,在二者之间修建起甬道,把丛台与城墙连接起来。

城墙残段外围有原护城河修建的丛台东湖。

碑刻

参见:丛台集序碑、丛台简介碑、重修丛台记碑

丛台上保存了不少珍贵的碑刻。从南门迎面一碑为郭沫若于1961年9月19日登丛台时所写的七律诗。碑阴有四个大字:“武灵丛台“,为冀南书法名人李鹤亭所书。

北门内的御碑,是1750年9月,大清乾隆帝巡行江南过邯郸登丛台时书写的七律《登丛台》。碑阴为七古《邯郸行》。

台之西侧,是《丛台集序》碑,为中华民国十一年(1922年)陆军第十五混成旅参谋长何遂撰,邑人王琴堂书。文中记述了丛台历史悠久,名之来源与位置,修建概况及丛台之景点。两块碑并为一体,文近千字。该碑原址在丛台南门阶端之平台上,1989年10月易址于此。

据胜亭台壁周围镶嵌着七方碑碣,有明代监察御史张成仁的七律《登丛台》、清末进士王琴堂的梅花石刻、举人李世昌(少安)的画兰石刻等七方,这些碑碣及其诗词、绘画和镌刻皆颇具独特风格。

《重修丛台记》碑,是民国二十一年(1932年)高桂滋在修建丛台竣工后立下的。文中赞扬了赵武灵王变胡服习骑射思欲奋发图强,一扫国人萎靡之习的尚武精神。并记述了增设台上建筑以及重修丛台的经过。碑文为高桂滋撰并书。字体端正大方,浑厚有力。此碑保存完好,已易址邯郸碑林内。

古槐

台上古槐,相传是明代嘉靖年间(1522—1566年)所植。距今已有四百多个春秋。 据1939年《邯郸县志》载:“台上有古槐一章”。从1939年“邯郸武灵丛台”的照片上看,此树已老态龙钟,没有生气。中华人民共和国成立以后,在园林工人的管护下,古槐已焕发青春,枝繁叶茂,生机盎然。

七贤祠

丛台的北侧有座七贤祠,是为纪念赵国的韩厥、程婴、公孙杵臼、蔺相如、廉颇、李牧和赵奢而建立的。这“七君子”的动人事迹,在《史记》等史书里均有记载,大体上依据史书编写而成的《东周列国志》在“围下宫程婴匿孤”等章节里,就记述了“三忠”(程婴、公孙杵臼、韩厥)为救赵氏孤儿舍身忘命的动人事迹。

到访名人

李白分别于752年和753年两次来邯郸,李白登上邯郸城楼、丛台,还游览了赵国美女秦罗敷不畏强暴投潭自尽的罗敷潭(今邯郸市西北10公里古石龙景区)、赵王宫女梳妆描眉的照眉池(今邯郸市复兴区赵苑公园内)、到邯郸南亭饮酒观歌舞。752年八月,李白离开邯郸前,受官府之邀在邯郸洪波台(今邯郸市复兴区赵苑公园内),观看了发兵征讨契丹的出征仪式。

清乾隆十五年(1750年)9月,乾隆帝南巡,登台赋诗七律《登丛台》。

1959年6月2日,来邯郸视察的周恩来总理也曾登上过丛台。

1961年,郭沫若登丛台。

诗词纪念

两千多年来的武灵丛台,曾招来历代政客显贵、文人骚客登台怀古,题诗赋咏,言志抒怀。 据统计,有确切记载的就达五十余首。这些诗、词、赋,抒发了作者的情怀,描写了丛台的沧桑,也记载了邯郸的兴衰枯荣。 古人曾用“天桥接汉若长虹,雪洞迷离如银海”的诗句,描绘丛台的壮观。当代陈运和也用诗“天桥雪洞奇观曾扬名华夏,花苑庄阁诸景曾流传后世”夸奖丛台。

时期 | 作者 | 作品名称 | 涉及内容 | 内容来源 |

三国 | 《赵都赋》 | 结云阁于南宇,立丛台于少阳。 |

| |

南北朝 | 《古意诗·挟瑟丛台下》 | 挟瑟丛台下,徙倚爱容光。 |

| |

《日出东南隅行·朝日出邯郸》 | 朝日出邯郸。照我丛台端。 |

| ||

《采桑·春色映空来》 | 连珂往淇上,接幰至丛台。 |

| ||

《在江南赠宋五之问》 | 郢路少知音,丛台富奇士。 |

| ||

李白 | 《自广平乘醉走马六十里至邯郸登城楼览古书怀》 | 歌酣易水动,鼓震丛台倾。 |

| |

《壮游·往昔十四五》 | 春歌丛台上,冬猎青丘旁。 |

| ||

《邯郸客舍歌》 | 伤心丛台下,一带生蔓草。 |

| ||

《八咏应制二首》 | 入丛台,丛台裛春露。 |

| ||

《听话丛台》 | 有客新从赵地回,自言曾上古丛台。 |

| ||

《同王十三维偶然作十首》 | 妾本邯郸女,生长在丛台。 |

| ||

王建 | 《九日登丛台》 | 平原池阁在谁家,双塔丛台野菊花。 |

| |

《辞魏博田尚书出境后感恩恋德因登丛台》 | 丛台邯郸郭,台上见新月。 |

| ||

《弃妾篇·妾本丛台右》 | 妾本丛台右,君在雁门陲。 |

| ||

郑锡 | 《邯郸少年行·霞鞍金口骝》 | 家住丛台近,门前漳水流。 |

| |

《房陵·赵王一旦到房陵》 | 魂断丛台归不得,夜来明月为谁升。 |

| ||

《紫骝马·争场看斗鸡》 | 漳水春闺晚,丛台日向低。 |

| ||

李峤 | 《瑟·伏羲初制法》 | 流水嘉鱼跃,丛台舞凤惊。 |

| |

刘言史 | 《泊花石浦》 | 旧业丛台废苑东,几年为梗复为蓬。 |

| |

《经马镇西宅》 | 乱藤侵废井,荒菊上丛台。 |

| ||

韩翃 | 《送深州吴司马归使幕》 | 一去丛台北,佳声几日闻。 |

| |

《邯郸驿楼作》 | 芜没丛台久,清漳废御沟。 |

| ||

吴融 | 《即席·家住丛台旧》 | 家住丛台旧,名参绛圃新。 |

| |

宋朝 | 《三月二十日多叶杏盛开》 | 丛台余袨服,易水雄悲笳。 |

| |

李之仪 | 《邯郸丛台·禾黍离离露一丘》 | 可怜全赵繁华地,留作行人万古愁。 |

| |

《李牧·椎牛飨壮士》 | 旌旗移幕府,荆棘蔓丛台。 |

| ||

《太行·旬帝胚浑散》 | 棋图分冀野,蚁壤认丛台。 |

| ||

《丛台》 | 百尺危台高入云,欲将罗绮炫强秦。 |

| ||

《忆秦娥·邯郸道上望丛台有感》 | 丛台歌舞无消息,金樽玉管空陈迹。 |

| ||

《丛台·凭高阅士剑如林》 | 袨服云仍犹左衽,丛台休恨绿芜深。 |

| ||

宇文 虚中 | 《又和九日·老畏年光短》 | 不堪南向望,故国又丛台。 |

| |

贺铸 | 《答杜仲观登丛台见寄》 | 邯郸古都会,陈迹武灵筑。 |

| |

《丛台歌·累土三百尺》 | 君不见丛台全盛时,绮罗成市游春晖。 |

| ||

《寄杜仲观·中春雨收霁》 | 中春雨收霁,与子登丛台。 |

| ||

《李固道中怀寄杜邯郸》 | 西望丛台百尺间,车轮无角不知还。 |

| ||

姚孝锡 | 《九日题峰山》 | 不须歌吹上丛台,千里晴川入座来。 |

| |

宋祁 | 《登楼望郡中美人物之盛》 | 轮音闹过丛台市,岁计多于畏垒山。 |

| |

《邯郸少年·邯郸全盛时》 | 使酒丛台上,夜猎西陵下。 |

| ||

《丛台·荆棘芃芃百尺堆》 | 荆棘芃芃百尺堆,路人云此是丛台。 |

| ||

《感遇·吾期瑶之圃》 | 丛台尚何为,袨服若烟海。 |

| ||

李龏 | 《梅花·旧业丛台废苑东》 | 旧业丛台废苑东,别来二十一春风。 |

| |

许及之 | 《赵故城·丛台意气俄销歇》 | 丛台意气俄销歇,故垒歌钟几劫尘。 |

| |

释元肇 | 《更深亭·幽趣上林梢》 | 丛台歌舞散,空有燕来巢。 |

| |

《雪林李兄偕昌国长之官》 | 饱帆蜚百尺,饥蜃吐丛台。 |

| ||

《李牧·说客为秦谍》 | 向令名将在,兵得到丛台。 |

| ||

《次韵·邻鸡初唱晓妆忙》 | 未许丛台夸袨服,却将淇水易渐裳。 |

| ||

《王几道罢磁州遗澄泥古瓦二砚》 | 澄泥丛台泥,瓦斲邺宫瓦。 |

| ||

周南 | 《姑苏台·辍杵余千禩》 | 辍杵余千禩,丛台此旧都。 |

| |

金朝 | 赵秉文 | 《过邯郸·十五年来黍一炊》 | 十五年来黍一炊,丛台重觅旧题诗。 |

|

《丛台二首》 | 后人共指丛台哭,三尺尧阶竟属谁? |

| ||

刘邦佐 | 《登丛台怀古》 | 邯郸驿路旧丛台,清风明月逾千古。 |

| |

王绘 | 《丛台怀古》 | 突兀台城全赵时,登临吊古使人悲。 |

| |

元朝 | 《水龙吟·登邯郸丛台》 | 春风赵国台荒,月明几照苕华梦。 |

| |

《丛台远眺》 | 独上荒台重惆怅,野烟无处认温明。 |

| ||

陈孚 | 《过邯郸丛台》 | 数点寒峰拥翠岚,丛台日落见漳南。 |

| |

明朝 | 《初冬日于邯郸丛台饯朱太仆》 | 天寒大陆吐丛台,倚酒雄风亦快哉。 |

| |

《送客吕生谒赵生因问谢山人》 | 丛台歌舞四时春,君去平原客更新。 |

| ||

《李户部洁夫移疾归赵贻诗问我林居和韵奉答》 | 马去丛台花底月,帆收茂苑柳边云。 |

| ||

《寄张广平·蛾眉萧飒不禁寒》 | 大有丛台歌舞在,莫将行步怨邯郸。 |

| ||

《登邯郸丛台有感作丛台行》 | 邯郸丛台已非旧,请说邯郸旧时有。 |

| ||

陈宁 | 《过邯郸丛台》 | 我来更慨七雄子,望望高台近帝乡。 |

| |

张成仁 | 《登丛台》 | 千年此地寻遗事,独对西风上古台。 |

| |

袁宏道 | 《丛台》 | - |

| |

谢景星 | 《丛台》 | 日落台高生古臭,漳河东去水悠悠。 |

| |

王崇庆 | 《丛台小酌》 | 丛台一何久,城上接高云。 |

| |

茅坤 | 《登丛台·一眺丛台上》 | 一眺丛台上,孤城秋暮时。 |

| |

蒋彬 | 《丛台怀古》 | 西风吹我上丛台,台上烟霏四面开。 |

| |

周玄 | 《赋得河桥草色送高大归龙门》 | 伤心宛似丛台下,青青草色青如苔。 |

| |

《送全玄洲太史册封赵藩》 | 登筵夜对丛台月,染翰春浮玉署香。 |

| ||

金銮 | 《北河道中》 | 丛台北向通燕谷,曲渚西流绕蓟门。 |

| |

张驰 | 《丛台怀古》 | 此日荒台杯酒新,依然庭草斗芳春。 |

| |

任瀚 | 《丛台》 | 上日名姝罢歌舞,千年丛台今是非。 |

| |

桂天祥 | 《丛台》 | 雄国可堪成故垒,娥眉无复贮层台。 |

| |

《丛台临眺》 | 孤台白日静,临眺独关情。 |

| ||

欧大任 | 《丛台》 | 磁州北走邯郸道,一上高台万里思。 |

| |

方大镇 | 《丛台》 | 春城云树丽丛台,雉堞犹传主父开。 |

| |

张煌 | 《丛台吊古》 | 窈窕丛台今是非,倚栏孤眺一沾衣。 |

| |

白南金 | 《丛台吊古》 | 丛台一一邯郸其,赵武灵王宫在此。 |

| |

王夫之 | 《秦王卷衣·渭南宫草绿》 | 识得邯郸美,丛台旧舞衣。 |

| |

清朝 | 乾隆帝 | 《登丛台》 | 传闻好事说丛台,胜日登临霁景开。 |

|

《丛台怀古诗二首》 | 主父丛台落日红,当年罗绮动春风。 |

| ||

陈维崧 | 《沁园春 经邯郸县丛台怀古》 | 匹马短衣,竟上丛台。 |

| |

王士禄 | 《邯郸丛台》 | 何处慷慨望终古?短衣被酒上丛台。 |

| |

《丛台遇雨》 | 路入邯郸空怅望,寒花病蝶满丛台。 |

| ||

方登峄 | 《丛台诗》 | 邯郸城上高台起,碧草离离杂荆杞。 |

| |

郑方城 | 《十月十九日夜登丛台》 | 须臾丛台下,取次拾级登。 |

| |

《卜算子·邯郸道中》 | 丛台何处问繁华。公子毬场争蹴鞠, |

| ||

郑大谟 | 《丛台·百尺丛台杳霭间》 | 百尺丛台杳霭间,行人指点赵江山。 |

| |

彭孙贻 | 《夏兰·光风吹遍入朱明》 | 石华九节丛台起,香草三湘百亩盈。 |

| |

《瓶中万寿菊》 | 药卉佳于菊,丛台烂柘黄。 |

| ||

吴伟业 | 《永和宫词》 | 从此君王惨不乐,丛台置酒风萧索。 |

| |

李希圣 | 《秋兴·倚瑟丛台夜不眠》 | 倚瑟丛台夜不眠,邯郸旧道走三边。 |

| |

《谢布衣榛·擎瓯结盒泣玫瑰》 | 丁掾纵教双目眇,也驱油壁上丛台。 |

| ||

《岁暮怀人·汉南仙客出群才》 | 我在长安反西笑,有人置酒上丛台。 |

| ||

陈子升 | 《和薛秀才旧识邯郸歌姬后入靖江藩府藩国遭乱姬便流落偶于逆旅逢故宦者述姬寄语之作》 | 名士倾城两不惭,丛台歌舞系征骖。 |

| |

《南柯子·饮龚氏》 | 梧子丛台敞,荷香小幕开。 |

| ||

张玉纶 | 《秋草·剪纸谁招楚客魂》 | 崦山兰泽凭幽寂,莫把丛台共比论。 |

| |

《严关逢靖江左史立马有赠》 | 君向丛台思赋客,茫茫江海有迷津。 |

| ||

魏裔介 | 《过井陉·试向井陉山下过》 | 丛台寂寞生秋草,漳水潺湲叹逝波。 |

| |

杨芳灿 | 《摸鱼儿·过邯郸》 | 记当日丛台,妖歌嫚舞,转眼也消歇。 |

| |

于式枚 | 《秦中怀古·浮云白日莽秦关》 | 丛台露冷铜仙别,野殿风高石马闲。 |

| |

吕履恒 | 《蓟门杂咏·邯郸春欲尽》 | 花落丛台驿,人归洺水关。 |

| |

李鹤年 | 《九日同李晴轩丛台登高》 | 磴道倚荒城,丛台旧有名。 |

| |

张养奎 | 《丛台赋》 | - |

| |

曹鉴平 | 《邯郸歌》 | 直上古丛台,天风吹白草。 |

| |

近现代 | 中华民国十一年(1922年)陆军第十五混成旅参谋长何遂撰写《丛台集序》,邑人王琴堂书文。 | |||

俞律 | 《青玉案·大醉再登丛台》 | 高台独饮邯郸露。 |

| |

《丙辰重九登赵武灵王丛台,登览者惟吾一人而已》 | - |

| ||

《过邯郸·丛台置酒英风歇》 | 丛台置酒英风歇,赵女弹筝夜月阑。 |

| ||

黄咏雩 | 《临江仙·晋赵怀古》 | 丛台归劫火,绵上剩寒烟。 |

| |

杨易霖 | 《鹧鸪天·天外归心一羽轻》 | 丛台寂历梁王苑,废堞依稀魏主营。 |

| |

《永遇乐·赵武灵王箭簇,出邯郸城西铁箭岭》 | 丛台瑟罢,沙丘鷇冷,无复帐中歌舞。 |

| ||

萧劳 | 《贺新郎·梦向邯郸醒》 | 来去丛台空吊古,愁觅村醪酩酊。 |

| |

王陆一 | 《庆春泽慢·千里金城》 | 见野鹰、仍绕丛台。 |

| |

周岸登 | 《六丑·一春风霾,断送芳事,哀来被轸,情见乎辞,再次梦窗韵》 | 怕丛台步误,薄寒侵袜。 |

| |

郭则沄 | 《甘州·露台晚眺》 | 倚丛台四望,渺苍烟、寥天挂琼钩。 |

| |

《风入松·爱闲何事罢清尊》 | 旧渚梦寻芳草,丛台目断孤云。 |

| ||

《邺城行·春花绣暖丛台西》 | 春花绣暖丛台西,邺城荡荡天与齐。 |

| ||

郭沫若 | 《登丛台七律》 | 邯郸市内赵丛台,秋日登临曙色开。 |

| |

伯昏子 | 《至武安·嫣奼沿衢向雨》 | 嫣奼沿衢向雨开,溟蒙不见旧丛台。 |

| |

轶事典故

汉光武刘秀在更始帝刘玄驾前为逍遥王时,曾带天巡守巡视河北,到了邯郸,小枪王刘凌曾邀请刘秀去丛台赴宴,结果刘秀遭小枪王暗算,幸亏刘秀身边云台大将护驾,这才逃过一命。

出版图书

邯郸市丛台区政协编纂《丛台区文化丛书》第一套已经完成编撰并正式出版,包括《亭榭聚风云—武灵丛台》。

取名

根据武灵丛台,邯郸市多地区都有关于根据丛台来命名的,例如:丛台区、丛台路、丛台小学、丛台花园、丛台酒等。

邮票

2002年10月12日,中国国家邮政局与斯洛伐克联合发行国际邮票,《亭台与城堡》特种邮票一套二枚,其中一亭台选取的是武灵丛台,城堡为斯洛伐克的博伊尼采城堡。

各地游客的诸多不文明行为使得武灵丛台也未能幸免。武灵丛台的南北两正门口的青砖上均遭受了不同程度的刻字留念。北门两边的青砖几乎块块被刻,新痕累旧痕。

路线:邯郸市内可做1、3、25、27、29、30、33、38、46、51、801、46、26、202、204路到丛台公园下。

时间:夏季5月1日-9月30日 早5:00-晚21:00;冬季10月1日- 4月30日 早5:30-晚18:00

丛台城楼灯光秀时间:18:20-21:00

门票:丛台和七贤祠联票4元(明信片式的5元)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 丛台公园

上一篇 河北银行股份有限公司