-

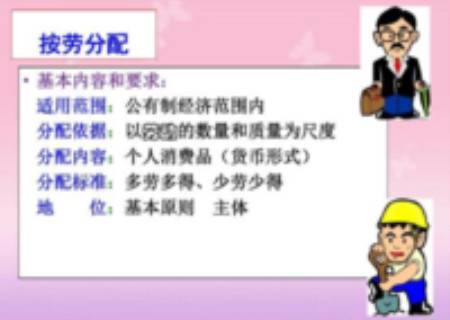

按劳分配原则 编辑

按劳分配原则是指把劳动量作为个人消费品分配的主要标准和形式,按照劳动者的劳动数量和质量分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

中文名:按劳分配原则

含义阐述:多劳多得,少劳少得

核心:劳

方法:把劳动量作为个人消费品分配

市场经济条件下按劳分配含义

关于“劳”的含义

按劳分配的核心是“劳”,但是,对“劳”却有不同的理解。在一般教科书中,“劳”首先被理解为个体的“劳”,其次被理解为劳动本身,再次被理解为只有复杂简单之分,而没有优劣之分。我认为,这样的理解,对社会主义市场经济条件下实施按劳分配原则,是很不利的。这种理解,也是一些职工对按劳分配产生疑惑的根源。

在计划经济条件下,实际上国家是一个大企业,不同的职工在不同的工厂里,但实际上仍然是国家这个大企业的一分子。那时,按劳分配是由国家进行的,每个职工都是平等的,因而把“劳”理解为个体的“劳”,尚有某种合理成分。改革开放,国家不断向企业放权,最终使企业成为独立的法人。在这种情况下,国家进行按劳分配,面对的不再是职工个体,而是企业。因此,再把“劳”理解为个体的“劳”,就很不妥当了。我认为,在市场经济条件下,按劳分配的“劳”首先应当理解为是企业的“劳”。国家通过宏观管理这只“手”,市场通过“看不见的手”,共同对企业进行按劳分配。企业“劳”越多,获得的分配也就越多。

一方面,国家和市场对企业进行按劳分配;另一方面,企业对职工也要进行按劳分配。在企业内部,“按劳分配”之“劳”就是个体的“劳”。由于管理模式不同,企业也可能只对车间、班组进行分配,但职工最终获得的分配还是按自己个体的“劳”计算的。如果企业的“劳”不多,个体的“劳”再多,个体也难以获得较大的分配物。事实上,甲厂高级工程师的收入不如乙厂工人,丙厂劳模的收入不如丁厂守门人的情况,在现实中随处可见。如果我们不把“劳”既理解为企业的“劳”,又理解为个体的“劳”,就难以解释这种现象,职工的疑惑也就难以消除。当然,上述“不平等”现象需要国家采取措施,予以调整。不同企业之间收入差距过大,不利于调动职工的积极性。

按马克思的本义,按劳分配之“劳”

按马克思的本义,按劳分配之“劳”,是指一般劳动。但是,在现实生活中,人们往往理解为具体劳动。我认为,与其理解为劳动本身,不管是具体劳动还是一般劳动,不如理解为劳动成果。在市场经济条件下,劳动本身往往难以进入市场进行交换,从而获得分配之物。劳动成果直接进入市场,成果越多,可以通过交换获得越多的分配,从而体现按劳分配原则。即使是在企业内部,由企业对职工个体进行的按劳分配,也应按劳动成果进行。劳动有有效劳动、无效劳动之分,有一般劳动、具体劳动之别,有复杂劳动、简单劳动之异,其区分和计算都是相当麻烦的事,甚至是不可能的事。劳动成果是劳动的最终体现。有效劳动多,劳动成果就多。劳动成果一旦作为商品,本身就体现了一般劳动。劳动成果科技含量高,反过来证明其复杂劳动含量高。因此,按劳动成果进行分配,应是按劳分配题中之义。

按一般教科书的说法,按劳分配的“劳”

按一般教科书的说法,按劳分配的“劳”是指劳动者提供给社会的劳动数量和质量

从我国实际情况出发贯彻按劳分配原则,是邓小平建设有中国特色社会主义理论的一个重要构成部分。

强调按劳动成果分配,是否会造成两极分化、贫富悬殊呢?我们不应忘记,马克思在《哥达纲领批判》里一直强调,按劳分配实际上仍然体现了资产阶级权利。在共产主义到来之前 ,只能按照某一客观尺度进行分配,这种分配只能是一定程度的合理。我们正处在社会主义初级阶段,最根本的任务是发展经济。按劳动成果分配,有利于调动全体劳动者的积极性,也更能体现经济还不发达或还未充分发达社会的公平。至于因此引起的收入差距,则需要国家来进行必要的调整。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定

上一篇 企业补充养老保险