-

同济医工学堂 编辑

1907年,上海德文医学堂成立。1908年改名为同济德文医学堂。1912年,同济德文医学堂增设工科,更名为“同济德文医工学堂”,设医、工和德文三科。一战以后,学校原址改办中法国立工学院(今上海理工大学复兴路校区)

同济医工学堂原址

同济医工学堂原址

1912年,同济德文医学堂增设工科,更名为“同济德文医工学堂”,设医、工和德文三科。由校董事会筹措办学经费,由福沙伯全面领导学堂事务。当年,医正科三级学生张近枢、何理中、江逢治3人,按照德国大学医科考试规则参加学堂的第一次毕业考试,均顺利通过,如期毕业。他们是同济医工学堂的第一届医科毕业生。

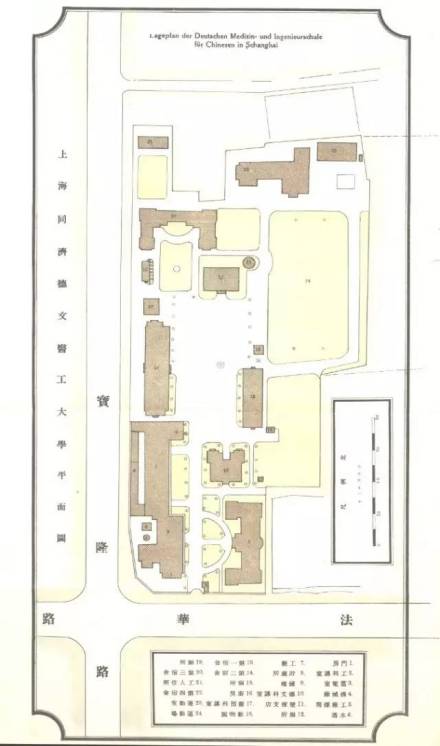

同济德文医工学堂的设计构思和布局以普鲁士皇家机械学校的设计方案为蓝本。经过几年陆续建造, 学堂校舍已初具规模。至1917年,学校共建成德文科讲堂, 医预科讲堂,工科讲堂, 病理学和卫生学讲堂, X 光室, 第一、 第二、 第三、 第四宿舍, 操场, 风雨操室与运动场等,全校面积扩大至51.06 亩,范围包括今陕西南路以西、 嘉善路以东、 复兴中路以南、 永嘉路以北地区,地处当时“新法租界” 中心。这些建筑极具普鲁士建筑风格。当年上海的《申报》 有一篇关于这些建筑的报道: 步入校园, 首先看到的是工学堂雄伟的教学大楼, 在教学楼对面是机电楼, 楼内设有各种实验室、 电机房、 学徒实习车间、 铸造车间、 锻工场和木工房。走过位于校门两侧的教学楼与机电楼, 便是设有教师阅览室的德文科和两座在同济德文医学堂创办初期盖的学生宿舍。 在整个建筑群的中间是一幢造型典雅的建筑,其两边分别写着“生理学”、“解剖学” 的字样。在这约3万平方米的校区南端,坐落着宽敞的健身房和在所有建筑中规模最大的新宿舍楼,这幢宿舍楼可容纳200名学生。新造的楼房均为砖块砌筑的清水墙面,其周围是绿色的草坪。

声明

声明

1918年11月,第一次世界大战结束。法国政府有意将同济医工学堂改建成为一所工商学校,以扩大法国工商业在中国的影响。1918年,中、法两国政府开始协商在同济德文医工学堂原址共同办校。1919年3月10日和4月16日,华法教育会中方会长蔡元培分别致函法国驻沪总领事和法国驻华公使,建议由他们负责将同济医工学堂改建成一所华法学校,以与他们在北方筹建的北京中法大学遥相呼应,并向法方保证“确保有关法国各方与之建立永久和牢固的关系”。1920年,中、法两国政府将原同济德文医工学堂改建为中法国立通惠工商学校,后升格更名为中法国立工学院(今上海理工大学复兴路校区)。

1916年同济德文医工学堂校园平面图

1916年同济德文医工学堂校园平面图

同济医工学堂原址

同济医工学堂原址

1918年11月,第一次世界大战结束。根据《凡尔赛和约》的相关规定,德国在上海法租界内的学校财产交还中、法两国政府,中、法开始协商在“同济德文医工学堂”原址共同办校。1920年,中、法两国政府将原同济德文医工学堂改建为中法国立通惠工商学校(法文名为Institut Franco-Chinois d’Industrie et de Commerce),直译为“中法工商学院”,意蕴“通”商、“惠”工,性质为“中法两国政府的合作事业”,目的为“造就实业界有用之人才”。中法国立通惠工商学校于1921年3月10日正式开学,学校设工、商两科,工科下设土木工程科和机械电气科,各科课程悉仿法国以法文教授;学校一切设备(如实验工厂设备、教学仪器、图书等),亦依欧制颇臻完善;毕业学生除由中政府择优录用外,有志深造者还可派到法国或比利时的高等理工大学进一步深造。办学经费由中法两国政府平均分担,并设中法校长各1人,中方校长由中国政府任命,法方校长由法国政府任命;中法教师人数相等,职员则全部为中国人。。随后经历了中法国立工业专门学校(1923年—1929年)、中法国立工业专科学校(1929年—1931年)和中法国立工学院(1931年—1940年)等阶段。法国人梅鹏(Charles B. Maybon)、薛藩(Henri Civet),中国人张保熙(留学比利时)、朱炎(留学比利时)、褚民谊(留学日本及法国)等先后担任法、中方校长一职。中法国立工学院(法文名为Institut Technique Franco-Chinois de Shanghai)时期,学校院系和课程的设置按工业大学的要求和标准,设机械电机系和土木工程系,另设附属高级中学、法文补习班。1940年6月30日起,中法国立工学院停办。1940年秋,由中法两国政府派人员组成“中法国立工学院院产保管委员会”,负责保管学校财产。工学院关闭后,其校舍或工厂一部分被中法大学药学专修科、法国在沪企业、法童实业学校等相关单位借用。1943年8月汪伪政权收回法租界后,工学院课堂大楼及学生宿舍成为法军临时兵营。1943年秋,为确保中法共有财产不落入敌伪手中,中法国立工学院校友自发成立“校友会复校运动委员会”,并创办“私立中法高级工业职业学校”以承接之,其经费由中法教育基金委员会和社会热心人士资助,教职员多为前工学院教员,原中法工学院数学教师林治平任校长。1945年初,林治平病逝,由原工学院校友陈廷骧继任中法高工校长。抗战胜利后,中法联合办校的校舍和设备以及中法高工(包括机械、电机、土木3个班)被接收,中国政府主导成立“国立上海高级机械职业学校”,具有赴法勤工俭学经历的夏述虞被任命为国立高机首任校长。

解放前,学校始终注重实科教育,强调善事利器,时任国民政府主席的林森曾为学校题词:“因物致用”;时任国民政府内政部部长的黄绍竑更赞誉为:“有栋梁气”。解放后,学校几经易名和发展,先后经历“华东工业部上海高级机械职业学校”、“第一机械工业部上海动力机械制造学校”、“上海动力机械专科学校”、“上海机械制造学校”等阶段,1983年升格为上海机械专科学校,1993年更名为上海机械高等专科学校。1996年,学校和华东工业大学合并组建为上海理工大学。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。