-

稻叶蝉 编辑

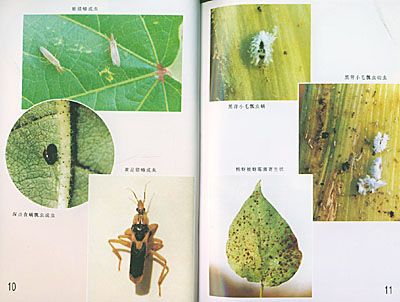

稻叶蝉,是危害水稻的叶蝉类昆虫的统称,是我国水稻的重要害虫,广泛分布于各稻区,尤以南方稻区发生较重,同稻飞虱相似,除直接取食危害外,还传播水稻病毒病,后者的危害常超过直接吸食。国内常见的稻田叶蝉有10多种,以黑尾叶蝉发生最普遍。广东、广西及云南、四川南部等地则以二点黑尾叶蝉或二条黑尾叶蝉为优势种。

别名:稻浮尘子

中文学名:稻叶蝉

拉丁学名:Nephotettix cincticeps

界:动物界

门:节肢动物门(Arthropoda)

亚门:有颚亚门(Mandibulata)

纲:昆虫

目:同翅目(Homoptera)

科:叶蝉科

分布区域:广东、广西及云南、四川南部

稻叶蝉水稻害虫。又名稻浮尘子。以成虫和若虫刺吸稻株汁液为害。

稻叶蝉

稻叶蝉

2、白翅叶蝉,Rice white-winged leafhopper,(拉丁文:Empoasca subrufa)。寄主植物与黑尾叶蝉同,成虫体长3.5毫米,头、胸部橙黄色,前翅白色有虹彩,腹部腹面黄色。长江流域年发生3~4代,华南4~6代,以成虫在麦田、绿肥田越冬,华南终年繁殖,山区和半山区发生为害较重。

3、电光叶蝉,Zigzag leafhopper,(拉丁文:Deltocephalus dorsalis)。长3-4毫米,黄白色,翅上有闪电状的褐色宽带。

为害特点

成、若虫均以针状口器刺吸稻株汁液,在取食和产卵的同时也刺伤了水稻茎叶,破坏其输导组织,轻的使稻株叶鞘、茎秆基部呈现许多棕褐色斑点,严重时褐斑连片,全株枯黄,甚至成片枯死,形似火烧。在水稻抽穗、灌浆时期,成、若虫群集在水稻穗部取食,形成白穗或半枯穗。通常情况下,黑尾叶蝉吸食危害往往不及其传播水稻病毒病的危害严重,传播的病害有水稻普通矮缩病、黄矮病、黄萎病以及簇矮病、瘤矮病和东格鲁病病毒等多种,被传毒的稻株表现为病毒病症状。

发生规律

黑尾叶蝉年发生代数随地理纬度而异,河南信阳、安徽阜阳年发生 4 代,江苏南部、上海、浙江北部以5 代为主,江西南昌、湖南长沙以 6 代为主,福建福州、广东曲江以 7 代为主,广东广州以 8 代为主。田间世代重叠。主要以若虫和少量成虫在冬闲田、绿色田、田边等处的杂草上越冬,主要食料是看麦娘。长江流域以 7 月中旬至 8 月下旬发生量较大,主要危害早稻后期、中稻灌浆期、单晚分蘖期和连晚秧田及分蘖期;华南稻区则 6 月上旬至 9 月下旬均有较大发生量,危害早稻穗期和晚稻各生育期。

1 农业防治种植抗病品种;因地制宜,改革耕作制度,尽量避免混栽,减少桥梁田。加强肥水管理,提高稻苗健壮度,防止稻苗贪青徒长;放鸭啄食害虫。

2 保护利用天敌结合耕作栽培为天敌留下栖息场所,保护它们从前茬作物过渡到后茬作物,田塍种豆或留草皮,收种期间不搞“三面光”,为蜘蛛等留下栖息场所。注意合理使用农药,不用对天敌杀伤力大的农药品种。

3 物理防治利用该虫的强趋光性,在盛发期采用灯光诱杀。

4 化学防治根据治虫防病的要求,治秧田保大田,治前季保后期;结合防治稻蓟马、稻纵卷叶螟等稻虫,搞好总体药剂防治。

两查两定一查成虫迁飞和若虫发生情况,定防治适期。绿肥田翻耕灌水期为早稻秧田药剂防治适期;早稻成熟旺收期,为晚稻秧田防治适期。大田掌握若虫 2、3 龄时防治。二查虫口密度,定防治对象田。在病毒病流行区,秧田防治指标:早稻秧田平均每平方米有成虫 9 头以上;双季晚稻秧田露青后,每平方米有成虫 18 头以上。大田防治指标:在病毒病流行区,早、晚稻大田初期(插秧后10天内),平均每丛有成虫1头以上,早稻抽穗期前后,平均每丛有成、若虫 10~15 头的为防治对象田。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。