-

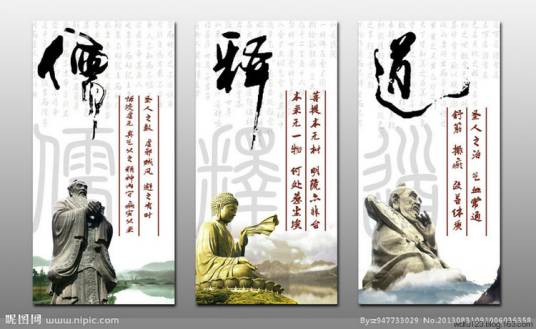

儒释道 编辑

儒释道,“儒”指的是儒家,是孔子开创的学派,也称“儒教”,曾长期作为中国官方意识形态存在,居于主流思想体系地位,其影响波及朝鲜半岛、日本、中南半岛等地区; “释”是古印度(今尼泊尔境内)乔达摩·悉达多创立的佛教,悉达多又被称为释迦牟尼佛,故又称释教,世界三大宗教之一;“道”指的道教,道教是产生于中国的传统宗教,是把古代的神仙思想、道家学说、鬼神祭祀以及占卜、谶纬、符箓、禁咒等综合起来的产物。

儒释道三教一团和气图

以“三教”统称儒释道,始于北周时期,约公元6世纪中后,中国文化逐渐形成儒释道三足鼎立之势。经过隋唐时期的三教讲论与融通,三教合流在北宋已经大致成型,明代以后则成社会主流思想。儒家的主要功能当然是“治世”, 它是一种治理国家的意识形态, 确立了中国传统社会的礼仪规范与典章制度。道教的功能主要是“治身”, 长生不老的神仙生活, 中国人素来心向往之。佛教的功能主要是“治心”, 在消除烦恼的心性修养方面, 有着明显的优势。有关心性修养的丰厚思想资源, 特别是禅宗的“明心见性”、华严宗的“理事无碍”、天台宗的“止观双修”等, 成了宋代儒学发展的重要源头。佛道两教, 因此配合实践儒家的伦理规范。尤其是佛教, 在民间社会还承担了许多慈善救济的实际功能。唐高祖李渊下诏, 称“三教虽异, 善归一揆”。宋孝宗写《原道论》, 提倡“以佛修心, 以老治身, 以儒治世。”明太祖朱元璋在《三教论》里说:“于斯三教, 除仲尼之道祖尧舜, 率三王, 删《诗》制典, 万世永赖;其佛仙之幽灵, 暗助王纲, 益世无穷, 唯常是吉。……三教之立, 虽持身荣俭之不同, 其所济给之理一。然于斯世之愚人, 于斯三教, 有不可缺者。”士大夫从小接受的是一套良好的传统儒家教育,理应是儒学的维护者。可是明代的士大夫,无论是阁部大臣,抑或州县小吏,无论是在职,抑或乡居,均是佛、道的倡导者,甚至成为佛教寺院的“护法”。当时的风气,就是士人以与释、道二教人士相交为雅。所以,对佛教的贡献,正如明人瞿汝稷所言:“夫近时之士大夫,皆诵法孔子者也。所望创僧庐,市僧田,以招致拨草瞻风诸龙像者,惟诵法孔子诸贤是顿,则儒之有庇释也,不信然哉!”明人蒋德王景也说,晚明的士大夫,“无不礼《楞严》,讽《法华》,皈依净土”。此外,宋明理学大量吸收佛学思想,使得佛道两教渐趋衰落。佛教产生的时间比道教早得多, 在传入中国时佛教已经发展得相当完备, 因此, 道教产生后在很多方面都借鉴吸收了佛教。比如, 在早期道经的造作过程中, 便多有模仿乃至因袭佛经之处;道教的宫观设施、组织形式、宗教仪式等方面, 亦不乏借鉴佛教之处。又如, 受“大道无形”思想的影响, 早期道教是反对偶像崇拜的, 因此称佛教为“像教”。但是, 后世道教“设像立教”的形式与佛教却别无二致, 其实正是受佛教影响使然。全真道提倡三教合一,以《孝经》《心经》《道德经》为核心经典。

早在明初,就有一些僧人善于词翰,与士人交往密切,但只是仅见的例子,不成气候。中期以后,以至明季,由于儒、佛、道三教合流渐成气候,士人与僧、道相交更是不争的事实。这种风气主要反映在以下两个方面:一是僧、道不守清规,不在僧寺、道观清戒受持,而是到处游荡,游方僧道遍地皆是,尤以京师为甚。如明人言:“京师,僧海也。名蓝精刹甲宇内,三民居而一之,而香火之盛,赡养之腆,则又十边储而三之,故十方缁流咸辐辏于是。”二是士大夫师事沙门,大族中子弟甚至拜高僧为师。如张履祥揭示道:“近世士大夫多师事沙门,江南为甚。”这种风气仅仅是儒、佛、道合流的综合反映,而其具体的表现,则为士人与僧道相交,恬不为怪,甚至引为风雅。

儒释道

儒释道

一旦儒、释、道三教圣人共聚一堂、一阁甚至一图,那么三教之间的界限已是混淆不清,这在民间的祠庙中反映尤为明显。

这可以析为以下三种情况:

一是儒家人士的祠庙,却由僧、道管理。如徐州祭祀汉高祖刘邦的祠庙,其香火由僧人管理。

二是原本为道教系统的神祠,却也有僧人住持。如太仓刘家河天妃宫,永乐初建,“以僧守奉香火”。

三是儒家的祭祀人物附设于道观中。如苏州广陵王祠,祀吴越中军节度使钱元及其子文举,即设于城内三茅观。

儒释道

儒释道

上述种种,固然与当时思想界儒、佛、道合流的趋势桴鼓相应,但也与朝廷祀典、礼仪的含混不清乃至失察有关。明帝国以儒教立国,这勿庸置疑。然而堂堂帝国,每遇大朝会时,百官习仪却不在国子监孔庙,而是在佛寺或道观,先在庆寿寺、灵济宫,后定于朝天宫。朝廷如此,地方官员也只好照章办事,不必去追究是否符合儒家信条。如杭州钱塘县,每岁造土牛,均在灵芝崇福寺迎春。这就是最好的例子。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。