-

张春郎削发 编辑

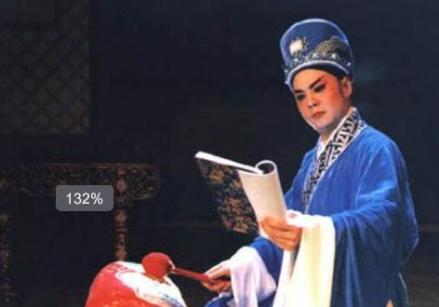

潮剧曲目《张春郎削发》,主要演员有陈学希饰张春郎,孙少华饰双娇公主,方展荣饰半空,李有存饰鲁国公,张长城饰张崇礼。此剧于1982年12月由广东潮剧院一团首演。剧本整理李志浦,导演吴峰、黄瑞英,作曲李廷波,舞美设计黄精秋。

中文名:张春郎削发

主 演:陈学希 孙少华

类别:潮剧曲目

剧情简介:老相国张崇礼的独生娇子

此剧于1982年12月由广东潮剧院一团首演。剧本整理李志浦,导演吴峰、黄瑞英,作曲李廷波,舞美设计黄精秋。主要演员有陈学希饰张春郎,孙少华饰双娇公主,方展荣饰半空,李有存饰鲁国公,张长城饰张崇礼。1982年12月参加广东省直属剧院(团)创作剧目会演,剧本获广东省1982—1983年专业剧本创作二等奖;省内外不少剧种(团)及泰国的泰中剧团曾先后移植上演。剧本存广东潮剧院。剧本于1985年获广东省鲁迅文艺奖。1984年拍成彩色宽银幕影片,发行海内外。

张春郎削发

张春郎削发

二、迈开发展第一步,着眼手于新一代

着眼手于新一代,包括对内对外两个方面,对内是培养新一代艺术人才,使潮剧事业接班有人,而以《张春郎削发》为契机,实属两便,因为剧中人物有老中青相结合;对外方面是对广大观众而言,也应着重培养新一代的观众。潮剧院一团是艺术人才较为集中的团体,老一辈艺人有李有存扮演剧中三朝元老鲁国公,张长城扮演张春郎之父相国张崇礼,首演时是朱楚珍拍电影时是洪妙扮演乳娘,黄盛典扮演皇帝,林舜卿、吴丽君扮演皇后,吴木泉扮演法聪长老,还有一位现在可算中年、1982年首演时应算是青年的丑行新秀方展荣扮演半空和尚等,有了这批身经百战,经验丰富的艺术家们在压阵,使我们敢于大胆放缰,让这批骏马般的青年新秀陈学希扮演男主角张春郎,孙小华扮演女主角双娇公主,花旦行新秀蔡明晖扮演贴身宫女小红,丑行新秀陈幸熹扮演张春郎的书僮等,他们充分继承老一辈传统的表演艺术,在红氍毹上纵横驰骋,发展成为现代广大观众所“雅俗共赏”的优美新姿。“工夫不负有心人”,全《张》剧中十个有名有姓的人物也即是一团十位老中青演员以及一大批“无名英雄”紧密投契,加上导演、作曲、舞美各个艺术部门的综合装扮,尤其是肩负重任的男女主角陈学希、孙小华不负众望,在排练时“面青青”(这是剧团文书郑永民先生的预言,他说:现在排练“面青青”,将来出台“通身红红”。意即现在花力气,流汗水,演出后必然会扬名走红。)终于使《张》剧在1982年2月8日晚于揭阳地都戏院彩排之夜,似一个活泼可爱的婴儿一样,哇哇坠地之时即受到伯叔娘姨兄姐们的关爱呵护,喂以乳汁,锦以襁褓,获得迅速成长,一路春风。

《张》剧于1982年底参加在汕头举行的广东省戏剧调演之后,便于1983年3月赴上海、杭州、漳州等地作交流演出,7月便由中国新闻社和香港志佳电影公司合拍成电影,1985年春节前后在汕头地区城乡全面放映,历时两个多月,据悉有一百多个电影队,每日上映八场以上;1985年7月文化部戏剧专员叶锋带领“中南戏剧选拔组”到汕看《张》剧,全组一致通过列为可获“金牌”的优秀剧目;1986年3月,《张》剧初次访港,紧接着便多次到香港、泰国、新加坡等地访演;1987年可谓是《张》剧最繁忙的一年:一月份以“优秀剧目”身份参加广东省第二届艺术节作为“观摩剧目”演出;二月份文化部艺术局长李刚来汕观摩后向文化部大力推荐;三月份文化部副部长英若诚专程赶到潮阳谷饶戏院审评,前后这三场演出都是由新一轮培养出来的优秀演员詹少君演双娇公主。《张》剧出台后,陈学希因磨累过甚而一度身体不好,剧院、团领导和艺术骨干吴峰等面对现实,为了潮剧事业的发展,先后共安排有四个演员扮张春郎(陈学希、林舜卿、林潮光、何丽芳),三个演员扮双娇公主(孙小华、吴玲儿、詹少君),让他们共同为事业作贡献;五、六月份先后有文化部戏剧专员肖甲和张迈同志莅潮剧院帮助《张》剧提高,9月7日正式在北京人民剧场参加首届中国艺术节首轮演出。当时大会没设奖,如有的话,《张》剧可能分得一杯羹。9月中旬回广州汇报演出,受到省人民政府表彰奖励,省剧协重奖。为使法聪长老这个艺术形象演得维妙维肖而“天天剃光头”的吴木泉师傅,为出色完成艺术节任务而真的“削发上京华”在舞台上露光头、日常生活却要戴假发的男主角陈学希和“为婴儿断乳”的女主角孙小华、吴玲儿都同时受到省政府的表彰奖励。在众多好人好事中,吴峰导演是一开始就全身心投入,对剧本的帮助、修改最热切、最具体之人,我已有另文《绿叶居中话吴峰》作详述。此外还应该提及的有当时身为副团长,实际是负责全面工作的杨烈明同志,他自始至终是《张》剧的爱护者,我特别赞赏他那耐苦耐劳耐怨的韧劲;另二位是广东省文化厅副厅长陈中秋和艺术处长关汉同志。陈是剧作家出身,知道创作上的甘苦况味,从《张》剧上演以至上京前后,他始终“视如己出”,上京前有一次来汕后特地找我,详细了解剧本修改过程中存在的矛盾,细致而耐心地做协调工作;关汉同志则有更为具体的帮助,有一次他要我借给《张》剧的旧本,反复细看,连上洗手间时都手不离本,之后,对我说:“我这就放心了。”他们如此深切关爱之情,我永记不忘!

截至上京之前,《张》剧已曾在省级《南粤剧作》和国家级《剧本》月刊上两次发表;已有全国17个省市的诸多兄弟剧种和海外一些剧团移植上演。我也曾于1987年底在省艺研所举行的整理传统研讨会上作了介绍,后来形成文章,名为《雅俗共赏的一次探求》。《张》剧自继承下来之后,亦是几经磨炼而逐渐趋于成熟的,尤其是男女主角陈学希、孙小华是每次随着剧本的修改和表演艺术的提炼而吃过不少苦头的。只就拍电影而言,因和在舞台上演出场景不大相同,陈学希在镜头前为了集中表现张春郎将被削发时内心的气愤和激动,而在硬地上(舞台是在地毯上)“抢背”“甩发”等表演,险性更多,难度更大,陈学希却是反复了几次。镜头拍摄完成,他已周身是汗,膝盖、腰腿疼痛难耐,他还是刻苦忍受过去。上京前后,资料繁多,1994年9月广东潮剧院把它编成专辑,名为《古树新花又一枝———潮剧张春郎削发文汇》面世。资料摆明,《张春郎削发》在继承发展这条道路上一步一个脚印,走得还是可以的。

历史的经验告诉我们,继承与发展两者不可偏废。我们的潮剧艺术事业是更应该紧跟时代的发展而发展,不断培育出像陈学希、孙小华等那样一批艺术新人接好班。现在,我更为明确:继承是手段,发展是目的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。