-

白额雁 编辑

白额雁是雁形目鸭科雁属的大型雁类。其额部和上嘴的基部具有一个白色的宽阔带斑,头顶和后颈呈暗褐色;背部、肩部、腰部均为暗灰褐色,具有淡色的羽缘;尾羽为黑褐色,具有白色的端尾上覆羽白色:胸部以下逐渐变淡,腹部为污白色。雌雄无明显差异。俗名为花斑、明斑。白额雁分布于欧亚大陆和北美洲的极北地区,越冬于温带地区。栖息于开阔的大型湖泊、水库、滩涂草洲和农田等湿地生境中。一般集大群活动。数量多时可达数百只。主要以滩涂草洲的各种草本植物为食,偶尔在农田中取食农作物。繁殖期在6-7月,配偶较为稳定,窝卵数4-5枚。寿命18年。白额雁曾经是中国主要狩猎鸟类之一,由于近些年环境恶化和过度狩猎,种群数量已急剧减少,所以应注意保护,目前数量极少,仅见于呼伦贝尔盟,但未找到它们的巢和卵。现已被列为中国国家二级保护野生动物。

中文名:白额雁

拉丁学名:Anser albifrons

别名:大雁、花斑雁、明斑雁

外文名:Greater White-fronted GooseWhite-fronted Goose

国际濒危等级:无危(LC)

中国动物保护等级:国家二级保护野生动物

界:动物界

门:脊索动物门

纲:鸟纲

目:雁形目

科:鸭科

属:雁属

种:白额雁

亚种:5亚种

命名者及年代:Scopoli, 1769

白额雁

白额雁雌雄相似。额和上嘴基部具一白色宽阔带斑,白斑后缘黑色;头顶和后颈暗褐色;背、肩、腰暗灰褐色,具淡色羽缘;翅上覆羽和三级飞羽亦为暗灰褐色,初级覆羽灰色,外侧次级覆羽灰褐色;初级飞羽黑褐色;尾羽黑褐色,具白色端斑;尾上覆羽白色;颏暗褐色、其前端具一细小白斑,前颈、头侧和上胸灰褐色,向后逐渐变淡;腹污白色,杂有不规则的黑色斑块,两胁灰褐色,尾下覆羽白色。虹膜褐色,嘴肉色或粉红色,脚橄榄黄色。幼鸟和成鸟相似,但额上白斑小或没有,腹部具小的黑色块斑。大小量度:体重♂2250-3200克,♀2100-3500克;体长♂645-765毫米,♀620-770毫米;嘴峰♂40-57毫米,♀38-64毫米;翅长♂319-442毫米,♀368-440毫米;尾♂103-144毫米,♀112-115毫米;跗蹠♂62-76毫米,♀58-71毫米。(注:♂雄性;♀雌性)

(注:白额雁图册网址 )

白额雁 | 灰雁 | |

|---|---|---|

体量 | 体重♂2250-3200克,♀2100-3500克;体长♂645-765毫米,♀620-770毫米 | 体重♂2750-3750克,♀2100-3000克;体长♂790-880毫米,♀700-860毫米 |

特征 | 其额部和上嘴的基部具有一个白色的宽阔带斑,头顶和后颈呈暗褐色;背部、肩部、腰部均为暗灰褐色,具有淡色的羽缘;尾羽为黑褐色,具有白色的端尾上覆羽白色:胸部以下逐渐变淡,腹部为污白色 | 嘴为粉红色,头部、颈部为黑褐色;背部和飞羽为黑褐色,且飞羽翼缘为白色;胸部和腹部为灰褐色,两胎具有黑色横纹,尾下覆羽为白色,雌雄无明显差异 |

图片 |

|

|

迁徙

白额雁在中国为冬候鸟。每年8月末9月初离开繁殖地,迁往越冬地,通常到达中国的时间在9月末10月初,大量迁来的时间在10月中下旬,最迟到11月初。迁徙主要在晚上进行,白天停息下来觅食和休息。在停息地常见和豆雁、鸿雁在一起,这或许因为它们相近的食物构成和要求的栖息环境较一致的关系。迁徙时无论飞行、休息和觅食均成群。迁飞时常单列飞行,边飞边叫,叫声甚高。到达越冬地后,分成小群或家族群活动。通常在天气晴暖时活动积极,且较分散;阴雨和冰雪及大风天气则于背风处集成小群,且不大活动。迁离中国的时间多在3月初至3月中下旬,最晚在4月末至5月初,这多是一些不参加当年繁殖的亚成体。春季迁徙群多以对和家族群组成,群较秋季为小。

习性

虽然栖息生境总是和水域相联系,但它们更喜欢陆地,多数时间都是在陆地上或是觅食或是休息。在陆地的时间通常较在水中的时间长,有时仅仅是为了喝水才到水中。善于在地上行走和奔跑,速度甚快,起飞和下降亦很灵活。亦善游泳,在紧急状况时亦能潜水。常成小群活动。飞行时队列多成‘一’字形或‘人’字形。

食性

主要以植物性食物为食。觅食多在白天,通常天一亮即成群飞往陆地上的觅食地,中午回到晚上栖息地休息和喝水,然后再次成群飞到觅食地觅食,直到太阳落山才又回到休息地。食物在夏季主要为马尾草、棉花草等苔原植物,秋、冬季则主要以水边植物,如芦苇、三棱草以及其他植物的嫩芽和根、茎,也吃农作物幼苗。

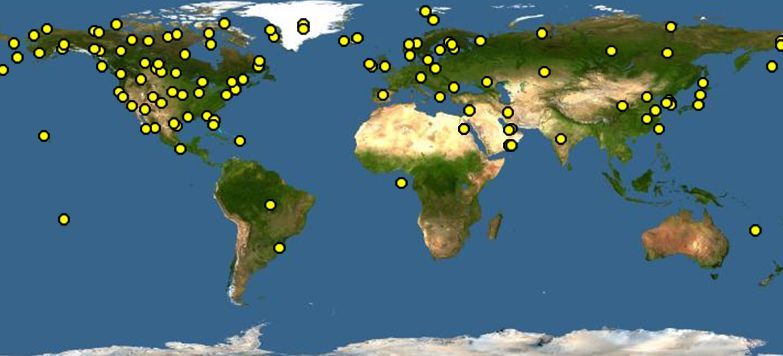

世界分布

分布于阿尔巴尼亚、亚美尼亚 、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、比利时、伯利兹、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、加拿大、中国、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、埃及、法罗群岛、芬兰、法国、德国、希腊、格陵兰、匈牙利、印度、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、爱尔兰、以色列、意大利、日本、哈萨克斯坦、韩国、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、卢森堡、马其顿、墨西哥、黑山、缅甸、荷兰、挪威、阿曼、巴基斯坦、波兰、卡塔尔、罗马尼亚、沙特阿拉伯、塞尔维亚 、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯叙利亚共和国、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、乌兹别克斯坦。

旅鸟:阿富汗、阿鲁巴、百慕大、博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴岛、库拉索岛、约旦、科威特、利比亚、列支敦士登、马耳他、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔、尼日利亚、巴勒斯坦、葡萄牙、圣皮埃尔和密克隆岛、圣马丁岛(荷属) 、苏丹、塔吉克斯坦、突尼斯、也门。

白额雁分布图

白额雁分布图

中国分布

中国黑龙江,包括呼伦贝尔盟、哈尔滨、辽宁(营口、辽河、朝阳)、新疆(喀什)、西藏(昌都西南部)重庆,东部沿海各省至台湾,西至湖北、湖南。

2023年3月3日,2023年湖北越冬水鸟调查报告正式发布,在86种水鸟中,国家重点保护鸟类19种,国家二级保护鸟类有白额雁、小白额雁等13种。

1. 白额雁指名亚种(学名:Anser albifrons albifrons)分布于俄罗斯北部和西伯利亚的卡宁半岛到科雷马河。

2. 白额雁太平洋亚种(学名:Anser albifrons frontalis)分布于西伯利亚东部沿科雷马河东部到加拿大北极地区。

3. 白额雁加拿大亚种(学名:Anser albifrons gambeli)分布于加拿大中西部。

4. 白额雁阿拉斯加亚种(学名:Anser albifrons elgasi)分布于阿拉斯加西南部。

5. 白额雁格陵兰亚种(学名:Anser albifrons flavirostris)分布于格陵兰西部。

保护级别

列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2016年 ver 3.1——无危(LC)。

列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)二级。

列入国家二级保护动物(2023年1月)。

种群现状

白额雁过去一直是中国主要狩猎鸟类之一,拥有较大的种群数量。近30年来,由于环境恶化和过度狩猎,种群数量已急剧减少。据国际水禽研究局1990年组织的亚洲隆冬水鸟调查,中国的越冬种群数量仅为2170只。国外报告,1955-1974年,在北美的越冬种群数量为20万只,阿拉斯加和加拿大分别为25万和55000只,主要是太平洋亚种;欧洲约为30万只,主要是指名亚种;加拿大亚种估计为1800只,阿拉斯加亚种估计为1500只,格陵兰亚种估计为12000-15000只。

该物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

2022年12月,驻马店市宿鸭湖首次发现国家二级保护动物——白额雁。

2013年1月10日,中科院昆明动物研究所的伍和启博士在晋宁滇池一湿地调查越冬鸟类时,发现滇池鸟类新纪录两只国家二级保护鸟类白额雁和三只短嘴豆雁,这是2017年在滇池记录到灰雁后再次记录到雁类在滇池越冬。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

白额雁

白额雁 灰雁

灰雁