-

豫陕鄂前后方工作委员会旧址 编辑

豫陕鄂前后方工作委员会旧址,又称豫陕鄂前后委旧址,位于河南省平顶山市鲁山县老城大街中段、县委大院西侧的福音堂,民国三十七年(1948年)为豫陕鄂后方工作委员会领导人的驻地。

豫陕鄂前后方工作委员会旧址始建于清光绪十七年(1891年), 当时被称为“牧师楼”,楼房为砖木结构,具有西欧建筑风格,外部结构雄伟,内部设计庄严肃穆、美观大方、起居方便、经久耐用,是今存西洋建筑的活标本。楼顶三道房脊呈“工”字形,故又称“工字楼”。与旧址配套的还有邓小平同志在鲁山召开的4·25会议旧址和地下防空洞等附属建筑。豫陕鄂前后方工作委员会旧址曾是豫陕鄂边区和豫西革命公署党政军及中原局领导人邓小平等同志的居住办公处,属革命纪念地。旧址存有革命时期的大量文物,具有重要历史价值。

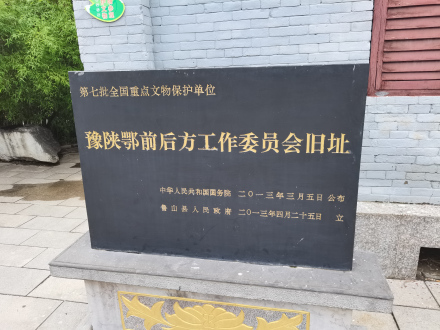

2013年3月5日,豫陕鄂前后方工作委员会旧址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:豫陕鄂前后方工作委员会旧址

地理位置:河南省平顶山市鲁山县老城大街中段、县委大院西侧的福音堂

所处时代:1948年

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1797-5-190

批准单位:中华人民共和国国务院

民国三十六年(1947年),鲁山解放时,传教人员离开福音堂。这里成为豫陕鄂后方工作委员会领导人的驻地。

民国三十七年(1948年)4月25日,在鲁山县召开的豫陕鄂前委和后委联席会议上,邓小平做了题为《跃进中原的胜利形势与今后的政策策略》的报告,这就是后来被专家们称作的鲁山报告。该报告被专家称作是邓小平早期经济思想的雏形。

20世纪60年代,鲁山县有关部门将防空洞在原有基础上延伸到120米,成为一座防空设施。2004年,鲁山县政府对防空洞做了修复,又向外延伸到150米,还安装了电灯,修建了排水设施。

2001年9月,鲁山县对豫陕鄂前后方工作委员会旧址进行修缮同时筹建豫西革命纪念馆。

2003年,豫陕鄂前后方工作委员会旧址进行修缮。

2004年2月,原中共中央政治局常委、中央军委副主席刘华清题写豫西革命纪念馆馆名。

“鲁山邓小平旧居”

“鲁山邓小平旧居”

豫陕鄂前后方工作委员会旧址

豫陕鄂前后方工作委员会旧址

豫陕鄂前后方工作委员会旧址

豫陕鄂前后方工作委员会旧址

豫陕鄂前后方工作委员会旧址被辟为“豫西革命纪念馆”, 纪念馆总面积约1200平方米,展厅面积约320平方米,是一座革命历史类博物馆,展出邓小平同志在鲁山、红二十五军长征途经鲁山、鲁山县早期革命、抗日战争、解放战争时期鲁山的革命活动和鲁山发展新面貌等图片、文字资料、实物1400多件(幅),展厅内制作有大型鲁山县地形地貌沙盘,设置有电视等现代化展示媒体。纪念馆楼房前安放着解放战争时期邓小平的半身铜像。馆内共设8个展室,展出珍贵图片近800幅,文字7万多字,实物上百件,主要有邓小平生平简介、红二十五军长征途经鲁山、鲁山的早期革命活动以及抗日战争、解放战争时期重要事件的图片、实物、文字资料和“沙盘”等。 纪念馆二楼,东南角一间十多平方米的屋子里摆放着木床、木椅等几件漆色斑驳的老家具,一部手摇式电话摆在床边条几之上。当年,邓小平同志曾住在这间房屋里,运筹帷幄中原解放战争。

牧师楼外观简单大方。东西呈H形,南北为中文“工字形”。牧师楼为清水砖外墙,墙上有简单的白色装饰线条,简瓦覆顶。一楼和二楼的中间位置是两根青砖方柱,一楼方柱中间是开放式的廊道,二楼是阳台。除了方柱,墙壁四周还有疏密相间的砖砌壁柱。墙壁上镶嵌着木制百叶窗。整座建筑比例均衡,前后对称,正面和背面均是错落有致的“马头墙”造型。楼顶有管道排水,楼下地板悬空,有较好的排水防潮系统。牧师楼楼上楼下都铺着木地板,楼梯位于中心部位,8个起居室设于左右两边。除了起居室外,还有4个客厅,各厅室相互独立而又相通相连。

防空洞

为了便于储藏物品,传教士在牧师楼下建了一条30米长的地下通道。20世纪60年代,为了“深挖洞、广积粮”,鲁山县有关部门在原有基础上延伸到120米,成为一座防空设施。2004年,鲁山县政府对防空洞做了修复,又向外延伸到150米,还安装了电灯,修建了排水设施。

遗址碑

遗址碑

地理位置

豫陕鄂前后方工作委员会旧址位于河南省平顶山市鲁山县老城大街中段、县委大院西侧的福音堂。

中共鲁山县委员会

交通信息

自驾:自河南省平顶山市人民政府开车前往豫陕鄂前后方工作委员会旧址,路程约29.4千米,用时约47分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。