-

斑鳢 编辑

斑鳢是鳢科鳢属动物,又称黑鱼、斑鱼、生鱼等。斑鳢身体前端圆筒形,背、腹缘较为平直,尾柄较粗短。头大而宽钝,有黏液孔。眼在头的前半部。后鼻孔圆形。上颌骨后端伸达眼后缘下方。上颌及下颌前方有绒毛状齿带;下颌两侧齿尖锐,强大,犬齿状;犁骨有1枚锥形弯曲大齿;腭骨有尖齿1行。舌端尖形。鳃孔中等大。鳃耙为有纵生毛状细齿的结节。头、体均被中等大圆鳞,头部鳞片呈骨片状。侧线自鳃孔上角向后延至臀鳍起点上方中断,急骤下弯,折下1-2枚鳞片宽,向后沿体中部伸达尾鳍基。

斑鳢主要分布于中国长江以南及海南岛各水系, 通常栖息于江河、湖泊或沟渠等淡水水域的底层,属淡水底栖息鱼类,喜栖息于沿岸水草茂盛的和淤泥底质的浅水区浊浑水体中,具有潜泥习性。性凶猛,但好静。斑醴为肉食性鱼类,其主要食物构成为桡足类、甲壳类、枝角类、小鱼、水生昆虫、蛙类等。体长30毫米左右的幼鱼,以浮游甲壳类、枝角类、挠足类为食体;长30-90毫米的幼鱼,主要食小鱼、小虾、各种水生昆虫等;1厘米以上的鱼接近成体食性,捕食小鱼、小虾、青蛙等。斑醴产卵繁殖时间为4-6月,水温19-23℃,属多次产卵型鱼类。

斑鳢具有补脾利水、养肝益肾、除湿消肿、收敛生肌、促进伤口愈合、清凉祛火,通气消胀、祛风催乳、补血的功效。营养丰富,蛋白质价值高,含肉量高,骨刺少,肉质细嫩。其含有蛋白质、脂肪﹑碳水化合物、维生素A、B族维生素﹑烟酸、钙、磷、铁等。

拉丁学名:Channa maculata

别名:黑鱼、生鱼、斑鱼、草鳢、七星乌鱼

外文名:Blotched snakehead、Taiwan gnakchead

界:动物界

门:脊索动物门

纲:硬骨鱼纲

目:鲈形目

科:鳢科

属:鳢属

种:斑鳢

亚门:脊椎动物亚门

亚目:攀鲈亚目

亚纲:辐鳍鱼亚纲

亚种:无

命名者及年代:Lacépède,1802

保护级别:(IUCN)2009年 ver 3.1——无危(LC)

中文学名:斑鳢

斑鳢(Channa maculates)是在1801年,由欧洲法国博物学家拉塞佩德(Bernard Germain Étienne de la Ville,Comte de Lacepède,1756-1825),在《鱼类自然史》(Histoire naturelle des poissons)第3卷中,根据未记采集地(可能采自印度)的标本,以“斑乌塘鳢(Bostrychus maculates)”的学名首次被记载。

中国香港有关“斑鳢”的最早文献,见于美国地衣学及鱼类学家赫尔(Albert William Christian Theodore Herre,1868-1962)在1934年于《香港博物学者》杂志(Hong Kong Naturalist)增刊第3卷中《一九三一年十月至十二月采集的香港鱼类》(Hong Kong fishes collected in October–December,1931)一文中,以“斑蛇头鱼(Ophicephalus maculates)”之名记载,为首个纪录。

鳢属(Channa)由于种类不多,广泛分布中东至东南亚,形态及生活习性独特,每当在各地发现新种,经常给予学者建立新属的想法。鳢属自1777年被建立后不到70年,总共出现了6个异名,包括1793年德国博物学家布洛赫(Marcus Elieser Bloch,1723-1799)所订的“蛇头鱼属(Ophicephalus,注:即现今英语名Snakehead的词源)”、1801年拉塞佩德(Lacepède)的“似卷鱼属(Bostrychoides)”、1813年德国博物学家菲舍尔(Johann Gotthelf Fischer von Waldheim,1771-1853)的“裸子鱼属(Psiloides)”、1815年美国博物学家菲舍尔(Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz,1783-1840)的“鳍眼鱼属(Pterops)”、以及1849年荷兰博物学家布勒克尔(Pieter Bleeker,1819-1878)的“似睡鱼属(Philypnoides)”等。

该种的先定同物异名(senior synonym)为Bostrychus maculates、Channa maculata、Ophicephalus maculates,未有次定同物异名(junior synonym)。

斑鳢产量多,具中大体型,自古具经济价值,中国古代文献有关“鳢”的记述,已于上期提及,在此补入较近代之记载。明朝李时珍的《本草纲目》(1596)对“鳢”有详细记载,汉语正称命名源及俗名:“蠡鱼(本经),黑鳢(图经),玄鳢(埤雅),乌鳢(纲目),鲖鱼(本经),文鱼,鳢首有七星,夜朝北斗,有自然之礼,故曰之鳢,又与蛇通,气色黑,北方之鱼也,故有玄黑诸名,俗呼火柴头鱼,即此也,其小者名鲖鱼。”生态、分布及形态:“生九江池泽(别录)……处处有之,言是公蛎蛇所化,然亦有相生者,性至难死(弘景)……形长体圆,头尾相等,细鳞,玄色有斑点,花纹颇类蝮蛇,有舌有齿有肚,背腹有鬣连尾,尾无歧,形状可憎,气息腥恶……”;清朝陈廷敬等编撰的《康熙字典》(1716)也有较简洁的记述。

斑鳢

斑鳢

斑鳢体长而肥胖,稍侧扁。头长,头背宽平,向吻端倾斜,吻短钝。眼位于头的前部,侧上位,靠近吻端。两对鼻孔,前后分离,后鼻孔呈平眼状,距眼较近;前鼻孔呈管眼状。靠近吻端。口近上位,口裂大,颁角超过眼后缘的下方。舌尖游离。下颌稍长于上颌。上、下颌外缘有细齿,内缘、锄骨及口盖骨上有大而尖的齿。背鳍基部甚长,起点靠近胸鳍基部的上方,基部末接近尾鳍。鳍条末端超过尾鳍基部。胸鳍呈扇形,末端也超过尾鳍基部。尾鳍呈圆形。侧线白头后沿体侧上部后行,至臀鳍起点的上方折向下弯或折断,而后行于体侧正中。全身被鳞。头部鳞片不规则,黏液孔较小。体侧上部呈暗绿带褐色,下部呈淡黄色。头部从眼到鳃盖后缘各有两条黑色条纹。体侧有两列不规则的黑色斑块。背鳍于臀鳍上有许多不连续的白色斑点,尾柄和尾鳍基部有数列黑白相间的斑条。偶鳍稍带橘红色。背鳍条42-46;胸鳍条Ⅰ-13~16;腹鳍条Ⅰ-5;臀鳍条28~29,侧线鳞58~60。

斑鳢

斑鳢

斑鳢 | 乌鳢 | |

|---|---|---|

特征 | 身体前端圆筒形,背、腹缘较为平直,尾柄较粗短。头大而宽钝,有黏液孔。眼在头的前半部 | 身体前部呈圆筒形,后部侧扁。体色呈灰黑色,体背和头顶色较暗黑,腹部淡白,体侧各有不规则黑色斑块,头侧有黑色斑纹 |

图片 |

|

|

斑鳢营底栖生活,栖息于水草茂盛的江、河、湖、池塘、沟渠、小溪中。一般生活在水草丛生的水区或水流缓慢地带,斑鳢常潜伏在浅水水草多的水底。

习性

斑鳢属底栖鱼类,栖息于水草茂盛的江、河、湖、池塘、沟渠、小溪中。斑鳢常潜伏在浅水水草多的水底,仅摇动其胸鳍以维持其身体平衡。斑鳢性喜阴暗,昼伏夜出,主要在夜间出来活动觅食。斑鳢对水质,温度和其他外界的适应性特别强,能在许多其他鱼类不能活动,不能生活的环境中生活。斑鳢能借助辅助呼吸器官呼吸空气中的氧气,所以在极低溶氧的水体中也能生存,只要体表和鳃部保持一定的湿润,即使没有水体,也能较长时间地生活,或脱水数小时运输都不会死亡。斑鳢的跳能力很强,成鱼能跃出水面1.5米,几厘米的鱼种也能跃出水面30~40厘米所以在下雨天或流水刺激下,会跃出水面或逆流上溯而逃跑,也可在湿润的草地上靠摆动身体前进,寻找新的生活水源。

食性

斑鳢是一种典型的凶猛的肉食性鱼类,主要以小鱼、虾、蝌蚪、水生昆虫及其它水生动物为食。其食物组成随体长的改变和生活环境的不同而改变。一般体长在30毫米以下的幼苗,其食物主要以足类、棱角类、摇蚊幼虫为食。体长在30~80毫米的苗种,则以水生昆虫为主,也捕食一些小鱼、小虾。体长在80毫米以上时,则主要以鱼、虾类为摄食对象。当体重达到500克以上时,能吞食相当于其重三分之一或体长二分之一的其它鱼类。人工喂养时,则主要投喂冰冻海水下杂鱼、蚯蚓、蚌肉等。经过人工驯养后,也能摄食人工配合饲料。斑鳢性凶猛,贪食,且当食物不足,或规格不整齐,个体大小相差较大时,会相互残食。因此,养殖斑鳢过程中要特别注意,放养规格的整齐一致,尤其是种苗培育阶段,要根据规格大小进行分级养殖。同时尽可能投喂充足的人工饵料,以满足其正常摄食与生长需要。

生长

斑鳢的生长速度较快。最大个体体重达5千克以上。在水温20~28℃,斑鳢生长速度最快,当温度升高或降低,则生长速度减慢,11月份以后,当水温降低至15℃以下时,斑鳢几乎不摄食,基本停止生长。冬季低温期间,完全停止生长,多潜入洞穴或钻入泥层中过冬。开春后,水温回升至15℃以上时,又开始摄食生长。在自然条件下,2龄前,为斑鳢体长加速生长阶段,2龄后,体长增长减慢,体重增长较快。一般一冬龄鱼的鱼体长约19~39.8厘米,体重95~760克;二冬龄鱼的鱼体长约38.5~40厘米,体重625~1395克;三冬龄鱼的鱼体长约45~59厘米,体重1467~2031克。在人工饲养条件下,鱼体生长更加快速。

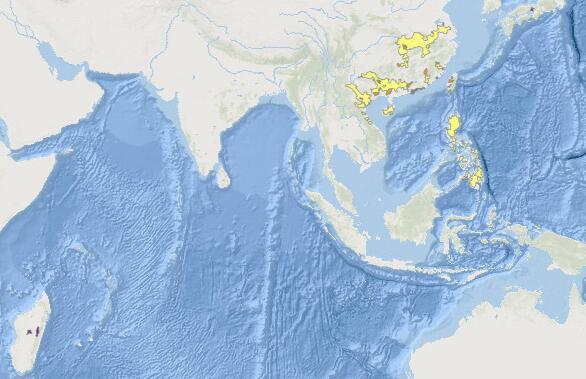

分布于中国(贵州、湖南、广东、广西、云南、海南、香港、台湾)、菲律宾、越南、马达加斯加、美国(马萨诸塞州夏威夷州)、日本。

斑鳢分布图

斑鳢分布图

自然繁殖

斑鳢的产卵期为4~7月,在中国华南地区,4月中旬到5月为产卵高潮,华中地区则以5~6月为产卵高峰期。斑鳢的性成熟年龄,随地区的不同而有所差异。在中国南方地区,一冬龄鱼体长约20厘米左右,体重130克以上就能繁殖产卵,沿长江地区,二冬龄体长30厘米左右,方能繁殖。成熟的斑鳢亲鱼怀卵量与亲鱼个体大小有关。5千克左右的雌性亲鱼怀卵量为8000~10000粒,部分可达11000~12000粒。

产卵方式为筑巢类型,属一次成熟,分批产卵,卵为金黄色的浮性卵,产浮性卵,卵是一个油球。亲鱼有筑巢护卵护幼的特性,产卵前亲鱼在水草丛生的浅水区筑巢,产卵后就在巢底附近保护鱼卵,水温30℃,约需32小时孵出仔鱼,刚孵出仔鱼体表为橙黄鱼,成熟在岸边及水底觅食,此时亲鱼仍尾随保护,当仔鱼体色变黑,便离开亲鱼独立生活。

仿自然繁殖

在自然繁殖季节,成熟的斑鳢多在池沼、河边水草茂盛的浅水滩产卵、受精、进行自然繁殖。但是,单靠自然繁殖是无未能解决大面积养殖所需要的苗种,必须设法创造与自然繁殖相当的环境条件,让其在繁殖池进行繁殖,以获得大量的鱼苗。繁殖池的面积视亲鱼的数量而定,0.1~1.0亩均可,池底要分深浅两部分,深处1米,浅处30厘米,池的边缘和中央都可作为深处,其余为浅处,还要栽植水草、水浮莲等。池堤可用泥土筑成,并让水草丛生,在池堤周围应用砖、竹等加高30~40厘米,以防亲鱼跳出。池中须保持透明度较大的瘦水。供作饵料的小鱼以每0.5千克15~20尾者为佳,但放入数量不宜过多,尤其在春初产卵前的亲鱼,防止鱼体过肥,产卵迟缓。每立方米水体放入1尾雄鱼配1尾雌鱼。雌鱼在产卵前,在水草茂盛的地方,用口将水草围成团状的草堆,然后口吐泡沫作巢,巢的大小视鱼大小而定,一般0.5千克左右的亲鱼,所作的巢直径为40~50厘米,雌鱼一般都在无风平静天气、黎明前最宁静的时候产卵,产卵时雌鱼先至鱼巢之下接近水面处,腹部向上仰卧身体象抽筋似的摇动身体产卵。雄鱼也以同样姿态靠近排出精液。产卵后雌雄鱼都不离开,潜伏在巢底下,保护鱼巢,直到孵出仔鱼才离开鱼巢,带仔鱼群到处觅食,仔鱼群在上、亲鱼在下,这时亲鱼也开始残食离群的幼鱼。所以在斑鳢繁殖季节,每晨巡视繁殖池周围的草丛,如发现受精卵、刚孵化的仔鱼和幼鱼,要及时捞起,移入小水泥池进行培育。

人工繁殖

亲鱼的来源与选择

来源主要有三个方面:一是江河、湖泊等冬季捕捞,选留亲鱼;二是池塘培育选留亲鱼;三是市场选择性收购商品亲鱼。选留亲鱼的主要标准是:体质健壮,生命力强,体肥无伤的一冬龄以上的,最好是2冬龄,体重0.75千克以上,达性成熟的斑鳢。雌雄比例为1:1~1:2。

亲鱼的运输

斑鳢亲鱼的运输简单易行,但要注意的是在高温季节,长途运输时,降温不能太低,以免冻坏内脏器官,造成大量死亡。低温季节操作要小心,不能损伤体表,否则易患水霉死亡。

亲鱼培育1.

亲鱼培育池:亲鱼培育池面积一般以1亩左右为宜,不宜过大,水深1.5米左右,土质或泥沙底质池底。池堤边设0.8~1.2米的围网,以防斑鳢外逃。放养前用生石灰清塘消毒。2.

亲鱼放养:亲鱼专池专养,以备亲鱼的强化培育。放养密度相较其他亲鱼培育密度高些,每亩放养100~200组为宜,适当搭养鲢鳙鱼,以调水质。3.

亲鱼饲料:喂养斑鳢亲鱼的主要饲料为小鱼,小虾,或海水冰冻鱼。当水温降低到20℃时,摄食量减少,当降低到15℃时,基本停止进食,开春后,水温升高到18℃以上即要投喂,升至22~28℃,食量大增。投食量为鱼体重的10~15%。投喂的小鱼、小虾要求新鲜,大小适口,如果过大,需要切碎。4.

亲鱼饲养管理:主要是注意亲鱼产前培育与产后护理。经常加注新水,保持水质清新,投喂足够的新鲜、高质饲料,以满足亲鱼性腺转化所需要的营养及产后营养补充的需要。在亲鱼池四周中或四角,种植水葫芦等水生植物,以利于斑鳢亲鱼隐蔽、吃食和调节水质。

亲鱼催产1.

产卵池和鱼巢的准备:如果采用人工授精方式,则产卵池用水泥池,这样操作方便易行便于观察。如果自然授精,则斑鳢的产卵池以土池为好,不伤亲鱼。产卵池以1亩左右为宜,水深1~1.5米,催产前10~15天用生石灰砌底清塘消毒,消除野杂鱼、蛙卵等有害生物,最好用网围好,防止其它动物进入。乌鳢有筑巢习性,所以最好在催产前在池四周作好人工鱼巢(相当于小型产卵池),供亲鱼发情产卵,一般每亩产卵池可作人工鱼巢40~60个。在土质产卵池四周作好小型产卵池,小型产卵池中以质地柔软,新鲜无毒的水葫芦,水花生等做成鱼巢。小型产卵池的制作方法:在池边塘底插四根竹子,每根竹子相距40~60厘米。四周围上编织网,网顶高出水面,网底离水面20~50厘米,围网中间放鱼巢。这样,斑鳢亲鱼在人工催产后,会自动发情配对,选择小型产卵池进行产卵每个小产卵池由一对亲鱼抢占。这样方法的改进,操作简单,方便易行,又能大规模催产、孵化。2.

雌雄亲鱼的选择:雌雄亲鱼体形在非生殖季节较难区别,在生殖季节,性成熟的雌鱼,腹部膨大且柔软,生殖孔大而凸出,呈三角形,胸腹部鳞片呈灰白色,颜色相对较浅,雄鱼则身体较雌鱼略长,背、尾鳍较大,腹部较小,生殖孔小而微凹,微呈粉红色,胸、腹部鳞片呈灰黑色,颜色相对较深。通过以上特征,基本上可以鉴别斑鳢的雌性性别。雌雄亲鱼按1:1的配比进行催产,产卵孵化。3.

催产药物及注射量:催产斑鳢的药物种类很多,在生产中常常采用鱼垂体加绒毛膜促性腺激素。注射剂量是一般为:雌鱼每公斤体重为:TG3~4毫克+HCG1000~1500或用DOM:6~8毫克+HCG1000~1500Iu/千克,雄鱼剂量减半。采用两针注射法。第一针注射量为总量的1/3,第二针注射量为总量的2/3,针距为12小时。亲鱼发情产卵时,产卵池周围一定要保持安静。

孵化

亲鱼产卵后,要及时把受精卵采收集中,放入孵化器中进行孵化。孵化器种类多,根据实际情况决定孵化方式。孵化期间就尽量保持水温的恒定。变幅范围应控制在2℃左右,否则会影响孵化率,保证水质清新,溶氧不低于4毫克/升,水温在18~31℃,最好在20~28℃之间。

1.产卵池孵化:即亲鱼产卵后,受精卵继续留在原产卵池孵化,将产后亲鱼捞出。此种方法只适用小型产卵池,才易捕捉产后亲鱼,并且产后亲鱼要全部捞起。尽可能保持池水的微流状态,不断更换新水,保证水质清新,溶氧丰富。注意防止其他鱼、蛙、蛇等有害动物入池。这种方法省时省力,成本低,无损务,孵化率高。2.

水泥池静水孵化:将受精卵采集到水泥池中孵化,水泥池事先消毒。每平方水面可放受精卵1~1.5万粒。这种方法一定要给水体充气,保证水体足够的溶氧,供胚胎发育的需要,这种方法操作简单易行,有效防止敌害生物的破坏,孵化率高,适合有水泥池的孵化场生产。3.

孵化环道流水孵化:将受精卵采集集中移入孵化环道孵化,以微流水冲动,不需充气。每立方水体可放受精卵3~5万粒。此种方法需经常洗刷过滤筛网,防止漫水,造成受精卵流失。此方法好处是可以高密度,大量生产,适合大型孵化场采用。4.

网箱孵化:设置网箱要求水质清新,无污染,有微流水。每平方米水面可以放卵1~1.5万粒。此种方法简便易行,管理方便,既适合各家各户少量孵化,也适合大型孵化场批量生产。5.

小型塑料桶孵化:根据生产需要购置一定数量的塑料桶(盆),放入无污染的清水,每个塑料桶放置一个充气气头,每平方面水面放入受精卵1~1.5万粒。此种方法最简单易行,且便于孵化过程中的观察。适合小型生产的需要。

鱼苗培育

鱼苗培育可根据实际情况采用水泥池培育或池塘培苗,水泥池培育,可高密度,每平方水面可放入1~1.5万尾,池塘培苗密度低,每亩水面可放苗8~15万。放苗前池塘要经过严格消毒,并施肥,培育大量的水蚤等水生动物,供苗开口摄食。斑鳢孵化容易,培苗难。斑鳢的孵化率可达90%以上,而成活率高的会有50~60%,一般为20~40%。甚至更低。因而如何提高鱼苗的成活率是斑鳢人工繁殖中急需解决的关键。

刚孵化的仔鱼,腹部有一膨大的卵黄囊,全长3.8~4.3毫米,体质较弱,活动能力差,侧卧漂浮于水面。在3~4天内,以自身卵黄囊为营养来源,不必投饵。但随着卵黄囊的消化吸收,其活动能力不断增强,可自由游动。5天以后,卵黄枣完全消失,开始主动摄食。

其主要方法如下:

1.适时开口:一定掌握好仔鱼开口摄食时间,当斑鳢仔鱼开口摄食时,用100~120目筛网从池塘中捞取浮游动物(俗称水蛛),用40目的筛网过滤水公蜈公等害虫和杂质,以其滤液均匀泼洒在孵化池内,供仔鱼摄食需要。2.

充足投喂:尽可能投喂足够的水生浮游动物供斑鳢摄食,如果不能满足其需要,则可能投喂熟鸡蛋蛋黄。方法是:煮熟鸡蛋,去白留黄,用量每每万尾鱼苗用蛋黄1~2个,以30~40目筛网过滤,滤液均匀泼洒。但要注意水质的变化,如果因投喂蛋,水质开始恶化,要及时换水,以保证水质清新。3.

保持水质清新和足够溶氧:鱼苗出膜后,大量的卵膜和油脂漂浮在水体或水底所以要保持一定的微流水。以增加水体溶氧,排除卵膜和油脂。如果在水泥池静水培苗,还要适当换水充气,且用胶管虹吸掉池底的卵膜等杂物,以保证水质清新。4.

注意病害防治:斑鳢仔鱼易患水霉病,注意用(0.05~0.1)×10-6亚甲基蓝水体消毒。鱼苗经过8~10天的投喂,体长可达10~15毫米,体色转黄,此时可投喂切碎的水蚯蚓。经过20天的驯养,鱼苗开始成群觅食,体色变黑。体长达18~25毫米。随着个体增大,对饵料,溶氧等需求量也随之增加。此时应及时分池转入苗种培育。

鱼种培育

鱼种培育一般采用土池培育,也可以采用水泥池或网箱培育。

土池育种1.

育种池:斑鳢育种池以土池为好。面积以0.3~0.5亩为宜,面积最好不要超过亩,如果面积过大,给驯食、操作管理带来不便。鱼苗下池前,将池水排干较好,以生石灰或茶籽彻底清塘消毒,并施足基肥,培育充足的浮游生物,以便鱼苗下池就能吃到食物。2.

鱼苗放养:鱼苗放养前,先用10~20尾健康鱼苗试水24小时,以观察水体虫毒塘药物的药性是否完全消失。若已消失,则可投放鱼苗。投放的鱼苗要求为同一批次孵出的鱼苗,体格健状,规格整齐一致,放养密度为100~150尾/平方米。鱼苗投放时的水体温差不能超过2℃。培苗过程中,随着鱼体的增长,规格的长大和不一致,要过筛分级、分流培育。3.

饲料投喂:鱼苗下池后,池塘中的浮游动物会被大量摄食,数量大减,要继续施肥培育浮游动物。当鱼苗达30毫米以上,其摄食量会大增,单靠浮游生物已不能满足其生长需要,长期投喂水蚯蚓在经济上不划算,来源也困难,这时,可开始驯化摄食鱼糜。经过5~7天的驯化,可完全摄食鱼糜(冰鲜鱼浆)。如果由于杂鱼来源困难,还可驯化摄食人工配合饲料。在苗种培育过程中,要注意少量多餐,提供充足的饵料供其摄食,以免自相残食。同时注意定时,定位,定量投喂。4.

日常管理:①及时调节水质:在鱼苗培充过程中,由于施肥,水质较易败坏,加上驯化过程中,大量的鱼糜被烂废,未被摄食,也会败坏水质。所以在苗种培育期间,要经常巡塘,观察水质,如发现水质变坏,要及时排灌池水,一般采用先排后灌。换水量为1/3左右。另外,可在池中放入水面1/3左右的水葫芦等水生植物。一方面可以净化水质,同时可供斑鳢苗种隐蔽。②适时分级分养:经过一段时间的培育,斑鳢种苗在规格上会出现一定的差异,当差异大时,就极易发生残食现象。尤其是食物不足时,表现更为明显。所以在斑鳢种苗培育过程中,要特别注意及时拉网、过筛、分级、分养。同一培育池的种苗,要求尽可能规格整齐一致,以免残食,否则,鱼种的成活率会大大降低。③防逃:坚持每天巡塘,检查进排水口的拦网是否破损,如发现破损,要及时修补好。下雨天更要重点防止水位升高、漫池,以免造成大量种苗外逃。同时要加强防病工作。

水泥培育1.

水泥池要求:根据场地实际情况,水泥池可大,可小,一般最好面积在20~40平方米左右,池深60~80厘米,排灌水设施要方便易用。鱼苗放养前1天用高锰酴钾或福尔马林等消毒,清洗。然后贮水即可投放种苗。2.

鱼苗放养:投放的鱼苗必须同一来源,同一批次,规格整齐一致,一般放养密度为1000~1500尾/平方米。如果充气、流水好,密度可成倍增加。3.

饲料投喂:因为在水泥池中培育,天然饵料严重不足,所以必须人工投喂饵料,供其摄食需要。苗种规格小时,最好切碎水蚯蚓投喂。个体增大后,可直接投喂水蚯蚓当规格达30毫米以上时,则开始驯化摄食鱼糜,也可接着驯食人工配合饲料。4.

日常管理:水泥池培育,方便易行,较易管理,主要注意换水。喂足饵料及时分级分流分养。

网箱培育种苗

网箱培苗可在大池塘、水库或河中进行。池塘水质变化快,无流水,培育密度较小。水库、河流中网箱育种,因为水质好,有水流。可高密度培育。

1.网箱的设置要求:网箱采用30~40目的尼龙网制成。规格3米×3米×1.5米或4米×4米×1.5米。敞口式,网体用钢架固定,用密封塑料桶作浮子。网箱固定在框架上,池底用绳、石头或钢锭作沉子,使网箱能充分展开,并随水位升降而升降。一般要求网箱底离地50厘米以上。网箱顶高出水面50厘米左右,以防斑鳢种苗在流水刺激下跳逃,2.

鱼苗放养,要求同一来源,同一批次,健状无伤,规格整齐。放养密度因流水可能较高。可以放养到:2000~3000尾/平方米。3.

日常管理:同水泥培育方法基本一致。

成鱼养殖

斑鳢成鱼养殖一般采用套养及集约化精养方式。

成鱼池套养

主要是在其它主养品种池塘中放养少量的斑鳢鱼种。捕食与主养鱼争、争氧和争水体的小型野杂鱼,在南方几省,主养罗非鱼的池塘,因罗非鱼性成熟时间短,在养殖过程中会大量繁殖后代,所以必须套养一些斑鳢等凶猛性鱼类,以捕食罗非鱼鱼仔。这样能充分利用水体,提高饲料利用率,增加主养鱼,优质鱼的产量。提高池塘养殖的综合经济效益。池塘套养其技术要点如下:

1.池塘要求:塘基较高,以免斑鳢逃走,当年底彻底清池,以免斑鳢留在池塘中,影响第二年主养鱼的生产养殖。2.

套养方法:斑鳢属凶猛的肉食性鱼类,能捕食相当于其体长2/3,体重1/2的其它鱼类。因此投放斑鳢鱼种要特别注意:一般春节前后投放好主养鱼种,1个月后投放斑鳢隔年鱼种。一般规格为50~100克/尾。且规格一定要比主养鱼规格小,这样才能防止斑鳢捕食主养鱼类。混养密度一般为亩放养量:30~40尾。在养殖过程中不另投饲料,完全以池塘中野杂鱼为食。至年底清池时,体重可达500~1000克/尾。如果主养鱼类是当年春苗,则一般在5~6月投放5~6厘米规格的鱼种。放养密度为50~60尾/亩,年底清池时,一般体重可达400~600克/尾。3.

饲养管理:池塘套养斑鳢一般不需特殊的饲养管理。主要注意防逃工作:斑鳢善跳跃,易逃走。特别是在饲料不足、暴雨天、进水、排水时,斑鳢极易逃走。所以要坚持巡塘,检查池塘进、排水口的防逃投施有否破损,如发生破损现象,要及时修补好。

集约化精养1.

池塘要求:精养一般以土池为好,(也可用网箱或水泥池流水养殖)。池塘面积一般为1~3亩为宜。面积过大,养殖数量大,造成管理不便,加上养殖密度高,发起病来,难以控制。池塘水深1.5迷以上,最好塘基高出水面50厘米以上,池有10~15厘米淤泥,进排水口防逃设施安全可靠,排灌水方便,池塘四周环境安静。池塘中央或一角种植1/5左右水面的水葫芦以调节水质并供鱼隐蔽蔗阴。鱼塘四周设1迷左右的围网,防鱼跳逃,鱼种下池前,以生严重事故为彻底清塘消毒,然后贮水。等毒性完全消失后,放鱼种养殖。2.

鱼种放养:在中国珠江三角洲,斑鳢的养殖面积较大,放养密度高,产量高。一般是在5~6月投放3~5厘米鱼种,也有投放10厘米左右的大规格鱼种。投放的鱼种要求同一来源,一次投放足量。鱼种健状无病,规格整齐一致。如果投放当年小规格鱼种,放养密度一般为6000~8000尾/亩,有高达20000尾/亩。经过5个月左右的养殖,平均个体达500克以上。亩产一般达3000千克,高产可达5000~7000千克/亩。也有的在2~3月投放隔年大规格鱼种:经过4个月的养殖,一般在6~7月可能养成上市,接着养殖当年新鱼。3.

饲料投喂:斑鳢属肉食性鱼类,人工养殖斑鳢多为投喂小鱼,小虾等鲜活饵料,也有经过人工驯化后,投喂人工配合饲料的。而在珠江三角洲,因海水下杂鱼(冰鲜鱼)来源易,所以一般都采用投喂海水下杂鱼养殖斑鳢。饲料系数为3.6~4.2。但要注意的是,海水下杂鱼要冰冻好,保证质量,不要腐烂变臭,否则极易导致斑鳢患病。4.

日常管理:斑鳢集约化精养。因为养殖密度高,数量大,所以日常管理特别重要,主要注意以下几方面:①经常加注新水,防止水质因饲料过剩或粪便等而恶化败坏。②雷雨天,防止斑鳢跳逃和池水漫池。③坚持巡塘,检查进排水口防逃设施是否完全好无损,如有破损要及时修补。④做好饲料的保鲜工作:保证饲料新鲜不腐烂变质。⑤投饲做到四定:定质、定时、定位、定量。⑥做好鱼病的防治工作:鱼病得点在防,每15~20天左右,全池泼洒一次生石灰水消毒,并调节水质。饲料鱼附近每星期用10×10-6浓度漂白粉消毒一次。如发现鱼病要及时处理。

保护级别:列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2009年ver3.1——无危(LC)。

经济:斑鳢是一种经济价值较高的珍贵鱼类,是中国出口的重要鱼类之一。

营养:斑鳢是一种蛋白质含量高,味道鲜美,易于被人体消化吸收的优良淡水鱼品种。其含肉率平均为(58.40±3.21)%,水分占75.39%、粗蛋白占25.75%、粗脂肪占4.70%、粗灰分占1.08%、磷占0.55%、钙占0.78%。肌肉蛋白中含有18种氨基酸,总量为79.64%(干样),其中人体必需氨基酸总量是30.23%,占氨基酸总量的37.94%;鲜味氨基酸含量为30.79%,斑鳢肌肉中蛋白质、脂肪含量比同属的乌鳢、月鳢和食性相似的鳜、鲶、黄颡鱼都要高。斑鳢是一种高蛋白质、高脂肪的鱼类。此外斑鳢肌肉的氨基酸全面,必需氨基酸和鲜味氨基酸含量丰富,并且比月鳢、青鱼、草鱼、鲢和鳙的含量高,它是一种营养价值高、味道鲜美、易于被人体消化吸收的优良淡水鱼品种,值得更深层次地开发利用。

药用:鱼肉还可入药,性寒、味甘。可以促使伤口愈合、收敛生肌的作用;与黄花菜根炖服可治风湿关节炎;可治腰酸、背痛,还有明目去火,清热解毒的功效;斑鳢一条,去鳞及内脏,加蔗糖炖食能治肾炎。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

斑鳢

斑鳢 乌鳢

乌鳢