-

脉红螺 编辑

脉红螺,俗称“海螺”,在我国渤海、黄海和东海均有分布,具有较高的经济价值。海洋捕捞对象,鱼汛期在3~11月,辽宁的丹东使用扒拉网捕捞,旅大多用下网给诱饵的“钓螺”方法捕捞。养殖对象,主要养殖方法有吊笼养殖和虾池混养两种。

贝壳略近梨形,高100~140毫米。螺旋部小,体螺层膨大。壳面密生低而均匀的螺肋,向外突出形成肩骨。壳面黄褐色,有棕色点线花纹,壳口桔红色。

中文学名:脉红螺

拉丁学名:Rapana venosa(Valenciennes,

别名:角泊螺,红螺、海螺、菠螺、假猎螺

界:动物界

门:软体动物门

纲:腹足纲

亚纲:前鳃亚纲

目:Stenoglossa:狭舌目

科:Muricidae:骨螺科

属:红螺属

种:脉红螺

分布区域:黄海和渤海海区

异名:Rapana thomasiana,Crosse

形态特征

在我国青岛约5-8月产卵,卵囊似菊花瓣渔民称海菊花。

脉红螺

脉红螺

贝壳大,略呈四方形,壳质坚厚,壳高104毫米,宽78毫米。螺层约6层,缝合线较浅。螺旋部稍高起,其高度约占壳高的1/5—1/4。体螺层中部宽大,基部收窄。壳面密生较低的螺肋,粗细略均匀。在各螺层的中部和体螺层的上部有一条螺肋突然向外突出形成肩角,肩角将螺层分为上下两部,上下两部相交近于90°角,其上部有时有褶皱。在肩角上具有角状突起。在体螺层的下部还有3条略粗的肋,有的具较弱的结节突起。壳色黄褐,具棕色或紫棕色斑点。壳口较大,内面杏红色。外唇边缘随着壳面的粗肋形成棱角,内缘具多数褶襞;内唇弧形,上部薄,下部厚,向外伸展与绷带共同形成假脐。厣角质,核位于外侧。

脉红螺

脉红螺

脉红螺

脉红螺

一是吊笼养殖,即把幼螺放在网笼里

生活在数米或十余米水深的浅海泥沙碎贝壳质海底,幼小个体则常见于潮间带岩礁间。

脉红螺

脉红螺

动物食性,浮游稚螺摄食单细胞藻类,变态落栖后转为动物食性,主要摄食瓣鳃类和水生动物尸体。

由中科院海洋所张涛研究员承担的“十二五”国家科技支撑计划“养殖新对象健康苗种扩繁关键技术研究”项目子课题“脉红螺的扩繁关键技术”顺利通过现场验收。

课题组经过3年的技术攻关,解决了亲螺性腺促熟、幼虫高效稳定培育、高效采苗和苗种规模化高效中间培育等关键技术,建立了比较完善的脉红螺规模化高效苗种繁育技术,初步实现了脉红螺苗种规模化高效培养和产业化。科研人员自主开发了2种采苗设施及方法,解决了幼虫变态过程中的食性转换难题,突破了采苗技术难关,使幼虫变态率达到60%以上,苗种中间培育成活率达到90%以上,平均出苗量达到2.1万粒/m3水体,变态后30天苗种平均壳高5.0mm(最大10.1mm),突破了脉红螺苗种繁育的关键技术瓶颈,为脉红螺苗种培育产业化奠定了良好基础。

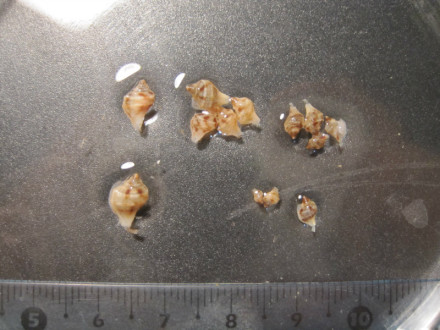

2010年中科院海洋所培育出的脉红螺苗种

2010年中科院海洋所培育出的脉红螺苗种

卵囊在25℃时孵化时间为16 d,经过卵裂期、囊胚期、原肠胚期、膜内担轮幼虫期,最后发育为膜内面盘幼虫,破膜而出开始浮游幼体发育阶段。脉红螺浮游幼体期按螺层、面盘形态、幼体壳型和器官可分为5个时期,分别为1螺层期;2螺层期(初期、中期、后期);3螺层期初期;3螺层中后期;4螺层期(初期、中期、后期)。其中在2螺层后期幼体的生长速度最快,壳高平均每天增加44.45μm,3螺层初期幼体的生长速度最慢,壳高平均每天增加19.51μm。脉红螺附着变态的时期是4螺层中期和后期,壳高1 250~1 500μm,附着变态的标志是浮游幼体壳口边缘明显加厚并向壳口外侧翻转,壳口中央突起部消失,面盘退化,足部发达并能自由伸缩。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。