-

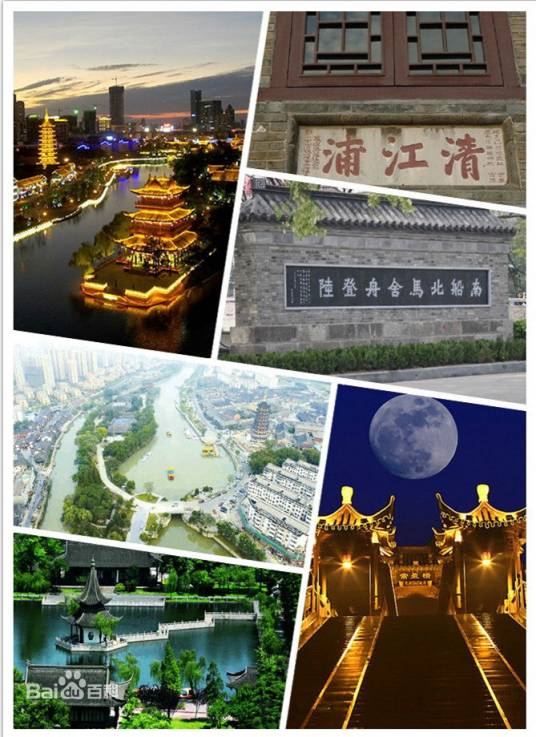

清江浦 编辑

清江浦是古地名,大致范围是今江苏省淮安市清江浦区文庙以西、里运河以南、古清江浦楼以东、环城西路以北的区域。

清江浦于1415年开埠 ,在明清时期是京杭大运河沿线享有盛誉的、繁荣的交通枢纽、漕粮储地和商业城市,已有六百余年的历史,有南船北马、九省通衢、天下粮仓等美誉。明清时,以清江浦为重要组成部分的淮安,与扬州、苏州、杭州并称运河沿线的“四大都市”、“东南四都”, 有“中国运河之都”之称。

中文名:清江浦

外文名:Qingjiangpu,Tsingkiangpu,Chingkiangpu

别名:南船北马、九省通衢、天下粮仓

地理位置:江苏省淮安市里运河两岸

方言:江淮官话

清江浦

清江浦

明清时期,由于河务、漕运的繁荣,拥有“南船北马,九省通衢”显赫交通要冲地位的清江浦,达到了鼎盛时期。明清时,以清江浦为重要组成部分的淮安,与扬州、苏州、杭州并称运河沿线的“四大都市”、“东南四都”,有“中国运河之都”之称。

清江浦原本是清河码头至山阳城(今淮安区)之间的运河名。

清江浦河的起源可追溯到春秋时期。吴王夫差为战争运粮开通由邗城(今扬州)至末口(今淮安河下古镇)的邗沟,沟通了长江与淮河两大水系,淮安和扬州开始兴起。隋代,邗沟成为贯穿大运河的重要部分,称山阳渎。隋唐运河泗州(在今盱眙境内)至山阳(今淮安区)段利用了天然淮河河道,航行艰难且危险,而此段河道中的山阳湾段(今淮安古淮河段),由于泗水的汇入,水流尤为迅急,更被往来舟楫视为畏途险境。

到了宋代,淮南转运使乔维岳沿淮河右岸开凿复线运河——沙河,沟通磨盘口(今淮阴船闸附近)至古末口,使得来往船只可以绕开水流凶险的山阳湾段。从雍熙元年(984年)到元丰七年(1084年),复线运河分期施工,陆续完竣通航,从此“免风涛覆溺之患”。 沙河即为清江浦河的前身,在宋代承担了重要的漕运作用,元朝后逐渐淤塞。

从北宋词人李廌的代表作《虞美人·玉阑干外清江浦》可以推测,“清江浦”的名称在北宋年间就已出现。 《明太宗实录》、《明史·河渠志》及《漕船志》等文献也均可证明,在明永乐十三年(1415年)陈瑄开埠之前,“清江浦”已经被作为沙河故道的名称,且已经建有清江漕船厂。

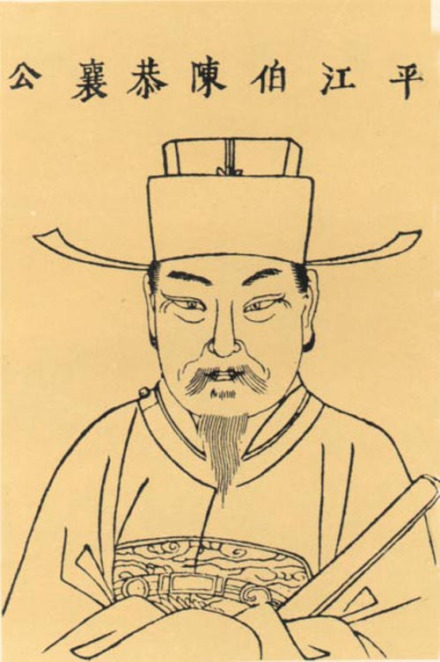

平江伯陈瑄

平江伯陈瑄

明代大运河沿用元代河道,全长三千余里。当时,每年需要运往北京的漕粮约四五百万石,数额巨大。明永乐元年(1403年),明成祖命陈瑄为总兵官,总督漕运。当时海运会遭遇倭寇的骚扰。为了保证京师的供应和漕运的安全,把京师和南方经济中心有利地连接起来,陈瑄把疏浚大运河提上了日程。

当时江南运河到淮安后,不能直接通淮河,水运要改用陆运,经过仁、义、礼、智、信五坝后,才能入淮河而达清河,劳费十分巨大。陈瑄走访当地百姓后得知,城西管家湖西北,距淮河鸭陈口二十里的地方,是宋代乔维岳所开沙河的旧渠,宜凿为河,可引湖水通漕。

明永乐十三年(1415年)春,陈瑄动用民工疏浚沙河,用五个月的时间开凿清江浦河道,由城西管家湖导水,至鸭陈口入淮。他还筑闸四处,分别叫清江、福兴、通济、惠济。清江闸位于淮水与运河交汇处,当黄河水涨时,就关闭清江闸。从此,江南漕船可以直接到清江浦,既免除陆运过坝之苦,又减少许多风险。后新庄闸淤塞,又在下游筑仁义坝(今淮安水渡口),北上漕船均经此过石码头,盘驳入黄河,再由王家营换车马,起程登通京大道。

从此,运河船只南往淮河驶向江南杭州,北通临清入卫运河直达北京,京杭运河至此全部畅通。在清江浦河的两侧兴起了新的城镇,便以河名“清江浦”命名,一座运河名城由此诞生,史称:南船北马,九省通衢。陈瑄开埠,掀开了清江浦的辉煌历史。

* 附:明史《陈瑄》相关记载:宋礼既治会通河成,朝廷议罢海运,仍以瑄董漕运。议造浅船二千余艘,初运二百万石,浸至五百万石,国用以饶。时江南漕舟抵淮安,率陆运过坝,逾淮达清河,劳费其钜。十三年,瑄用故老言,自淮安城西管家湖,凿渠二十里,为清江浦,导湖水入淮,筑四闸以时宣泄。又缘湖十里筑堤引舟,由是漕舟直达于河,省费不訾。

政治地位

有着“中国运河之都”之称的江苏省淮安市,与运河结缘两千五百年,在历史上因运河而兴,也因运河而衰。而有着六百年历史的清江浦,是淮安历史上浓墨重彩的一笔。

明清两朝都委派大员驻淮治河。康熙十六年(1677年),河道总督由山东济宁移驻清江浦。后短暂迁回四年。雍正年间,河道总督一分为三,其中江南河道总督驻节清江浦,管辖淮扬、淮海、淮徐三道。

清乾隆二十七年(1762年),移清河县治于清江浦。乾隆五十八年(1793年),移淮扬道驻清江浦。咸丰六年(1856年),南河总督被裁撤,漕运总督署由淮安府(今淮安市淮安区)迁至清江浦江南河道总督署内。这是淮安府地位骤降而清江浦地位抬升的明显标志。

清咸丰十年(1860年),设淮扬镇总兵归于漕督节制,常驻清江浦,这是最高军政机构,对清江浦的地位影响极大。光绪三十年(1904年)四月,漕运总督恩寿奏准在清江浦设铜元局,清江浦拥有铸币权。第二年,漕运总督和淮扬镇总兵均被裁撤,但又设置江北提督一职,驻扎清江浦。曾经设立江淮省,置江淮巡抚,省会设在清江浦,管辖江苏省江北地区,不久因遭大臣反对而废除。光绪三十二年(1906年),朝廷拨令新军第十三协驻清江浦,并扩充为混成旅。

这一连续的政权、军事机构驻清江浦,是对清江浦重要交通地位的确认。清江浦因而能够保持“河务废,此地为漕务中心;漕务废,此地又为军政中心”的地位。漕运转海运后,清江浦仍是南来北往的官商客旅的必经之地,仍是水陆交通枢纽。

经济状况

清江督造船厂遗址

清江督造船厂遗址

以清江浦河轴心的两淮城市扼漕运、盐运、河工、榷关、邮驿之机杼,进入鼎盛时期。清江浦城市的繁华,带来了人文荟萃的局面。漕舟云集,市井稠密,万艘漕船“帆樯衔尾,绵延数里”的景象。由于漕运的畅通与水陆的繁荣,使淮安迎得了城市繁盛的机遇,清江浦迅速成为长江以北的重要城市和交通枢纽。“夜火连淮水,春风满客帆”;“灯影半临水,筝声多在船”成为当时繁华景象的真实写照。到了明朝中叶,清江浦一带逐渐崛起成为淮安地区的中心。漕运兴盛的年代,这里聚集着文武官员、显宦世家、巨商富贾、文人墨客和僧道名流。与此相应的,是园林寺院以及茶楼酒肆等场所。

明代清江浦的繁荣令人瞩目,明代诗人在诗中描写了“晓日三岔口,连樯集万艘”的石码头情景。每届漕运,“帆樯如林,百货山积”。舳舫蔽水,络绎不绝,江南水手、居民乘船北上往来频繁。《明史》记载明武宗朱厚照南巡返回,途经清江浦,见河上鱼翔浅底,便独自划小舟捕鱼,不料跌入水中,被救起后弭患肺炎,不久后病死于北京。

明代漕运,准许运军附载私货和旅客,不征税收,促进了民间贸易的繁盛。来自全国的商贾,乘船云集清江浦,呈现“南艘鳞集,商有兴贩之便”,“四方百货,信于往时”之势。明成化年间,贸易集市多处,商业中心已经形成,直接促进了内河航运的发展。

古清江浦楼

古清江浦楼

1793年11月3日,英国派遣来访问清朝的使团经过清江浦。使者安德逊回忆道:“我们在一座大城市附近抛锚,并受到鸣炮欢迎,无数条帆船停泊在码头。这是哪座城市?”安德逊找不到一个人能告诉他。托马斯·斯当东的日记指出那天早上船队是沿着清江浦航行。船队通过清江浦时,英国人惊叹:“巨大的城市,多得令人难以置信的帆船和百姓!”

清江浦曾有“九楼十八口”,显示了清江浦当年的繁华与热闹。九楼指的是:平成楼,太平楼,康阜楼,赵家楼,纪家楼,三门楼,四门楼,避风楼,张仙楼。十八口指的是:仓门口、厅门口、圈门口、草市口、牌楼口、大闸口、洋桥口、涧礤口、云昙坝口、北门大桥口、万字口、老坝口、小万字口、小市口、水渡口、同庆街涧礤口、越河洋桥口、越闸口。

石码头牌坊

石码头牌坊

南船北马主题雕塑

南船北马主题雕塑

江南源源不断的物资船运抵淮安后,绝大多数无法继续北上,只有改为车马陆运(乾隆间在淮安设马号,北达京师,计程“一千八百六十四里,为站有十八”);大量的北方人士乘车马抵淮安,休整一番之后,乘船优游南下。清江浦的石码头曾被称为“九省通衢”而名扬全国。由于淮安“最是襟喉南北处”,“舟车日夜绕城行”,并且大量的人员、货物还要经过这“一停”、“一顿”、“一周转”。“船一靠岸,千车万担”(光绪丙子《清河县志》),因此淮安城里货物的丰富、仓储的发达、各色人等的汇集、市井的繁华,是不消言说的了,真可谓南船北马,南腔北调,众声喧哗。

清江浦从明初到清末,一直是国家巨型粮仓的所在地,这个粮仓在一定意义上讲属于漕运总督直管。清江浦因为其明清时期是运河漕粮重要的储存、中转之地,因而有“天下粮仓”之称。

常盈仓

常盈桥夜景

常盈桥夜景

常盈仓在玉带河南岸(今淮安市城南体育场附近),明永乐年间由陈瑄组织建造。陈瑄封平江伯后,以总兵官的身份总督海运。山东境内的会通河开成后,朝廷罢海运,又以陈瑄督理漕运。陈瑄主持漕政时,创行了漕粮“支运”制度,即在淮安、徐州、临清等运河沿线重镇,分别建筑中转粮仓,各自接纳指定地区的民船送来的漕粮。据《明史·食货志》载:“令江西、湖广、浙江民运百五十万石于淮安仓,苏、松、宁、池、卢、安、广德民运粮二百七十四万石于徐州仓,应天、常、镇、淮、扬、凤、六、滁、和、徐民运粮二百二十万石于临清仓,令官军接运入京、通二仓”。其中,淮安常盈仓就设在清江浦,由漕运总兵官直接负责建设,规制宏大。胡瓘《常盈仓周垣记》曰:该仓“俯临大淮,廒凡八十有一,联基广凡二百七十八步有奇,周凡一千五百四十四步有奇。廒自永乐壬辰陈恭襄创建……周垣则屹如城墉,色且积铁然,盖水次诸仓所未有者。”但是常盈仓到嘉靖年间已经圮毁严重。

隆庆六年(1567~1572) 都御史王宗沐在原址重建。据谈迁《北游录》载,重建的常盈仓,有40区仓房,皆“坚基广厚,倍于常制”。

明代的常盈仓由户部的派出机关———户部分司监理。到了清代,由于粮仓管理制度的变化,户部分司署被改为河道总督署。如今淮安的清晏园即是户部分司署旧址的一部分。

重建的常盈仓屡经修缮,到清嘉庆年间又严重圮毁。道光二十三年(1843),河库道徐泽醇又重建常盈仓,并改名丰济仓,也就是“老丰济仓”。咸丰十年(1860),捻军攻下清江浦,将老丰济仓烧毁,这也造成了后来新丰济仓的建造。

丰济仓

清同治九年(1870),新丰济仓始建。其小部分遗迹一直保留。

丰济仓民居

丰济仓民居

作出易地重建丰济仓决定的是漕运总督张之万。当时,南河总督被裁撤,漕运总督兼摄河务,并由淮城(今淮安市淮安区)移驻清江浦。他委派在漕督署任事的候补知县许佐廷具体负责此仓的修建事宜。许佐廷因廉洁干练受到张之万的欣赏,后来又担任新仓的仓储管理工作。丰济仓先后建成瓦房106间,草房27间,另外还有散处于镇署街、仓东街市、河下竹巷街的草瓦房88间,合计有房220余间。丰济仓还有不少田产,据有关史料记载,清代该仓在清河县大兴庄和洪泽湖滩、山阳县、安东县、桃源县、宝应县等地,合共有旱谷田65顷,稻田23顷9亩,滩田20顷,柴田26顷14亩,每年可收稻谷两千余石,收谷款三千多银元。

许佐廷之后,继任者贪污腐败,地方官也勒借银钱,奸宄丛生。到了民国年间,特别是20世纪30年代初,成立丰济仓管理委员会严格管理,挪借之事一度被杜绝。然而,因为淮阴县旧处黄、淮之要冲,受灾患的危害最深,灾荒频繁,所以,该仓对于全面备荒来说仍然所补甚微。当时因仓储不满,仓房被机关单位租用者不少。

抗日战争开始后,这里储粮告罄。1939年至1945年日寇占据淮阴城期间,丰济仓成为侵略者的军营;苏皖边区政府在淮阴期间,这里为华中建设大学的宿舍等;大军北撤后,这里又成为国民党军队的军营。中华人民共和国成立之初,这里是军营,后来成为清江市委机关干部宿舍区,部分被实验小学占用。实行土地改革以后,丰济仓的田产则都被就近分给农户。

丰济仓前留下的车辙

丰济仓前留下的车辙

2006年5月25日,丰济仓遗址被确立为第六批全国重点文物保护单位。

官署宴请场景

官署宴请场景

清末民初的美食家杨度在其所著的《都门饮食琐记》一文中说:“淮扬菜种类甚多,因所代表之地域亦广,北自清江浦,南至扬镇,而淮扬因河工盐务关系,饮食丰盛,肴馔清洁,京中此类极多。”清江浦,清代作为重要的运河交通枢纽,高官进驻,商贾云集,一时成为江淮一带的政治中心。各大官署的驻节,自然带来了大量的社会消费需求,尤其是“河工”。清朝由于黄河夺淮,黄淮运三河相互纠结,清一朝治河形势异常复杂,因此河工经费之巨也是历史罕见的,河道总督每年从国库里领取六百万到一千万两不等的白银用于河务,实则治理河道、贪污行贿、吃喝招待,各占约三分之一。从乾隆中期一直到道光末年,一百年中就挪占了治河的专项经费三亿两用于大吃大喝。于是,同府而治的漕运总督也不甘落后,与河道总督你邀我请,你来我往,争奇斗法,“脂膏流于街衢,珍异集于胡越”,淮安各大官署衙门的厨师们也求新求异,博采兼容,糅合南北满汉风味于一炉,共同创造出了具有淮菜特点的河漕总督官署菜。

进入近代,清江浦逐渐走向衰落,并因此淡出了今人的视野。

1949 年解放时,清江浦的人口仅剩3.6万人。

其次,近代清江浦的衰落还表现在城市经济的萧条和贸易的萎缩。近代以前的清江浦“舟车鳞集,冠盖喧阗,两河市肆,栉比数十里不绝”,到清末民初,“逮海道大通,津浦筑路,舟车辐辏,竟赴捷足,昔之都会遂成下邑”。《民国续纂清河县志》对比清江浦的前后状况,曾发出“俯仰数十年间,有风景不殊之感焉”这样的感慨。进入民国以后,清江浦仅是苏北一个区域性的商品集散地。

最后,近代清江浦的政治地位也在下降,主要表现在驻浦机构的裁撤和级别的降低,清末停废的驻浦所局有20 多个,到1904年漕运总督也最终裁撤。

交通削弱

近代以前,中国的交通运输主要靠运河,清江浦也正是因此繁盛一时。而到了近代,随着铁路的引进,运河运输被取代,运河沿线城市的地位也一落千丈。

清朝后期,黄河再次改道,运河的泥沙淤塞日益严重,清政府忙于战事,无暇顾及河道疏通。1853年太平天国军队占领南京,运河漕运就此断绝。19世纪70年代,轮船招商局承包所有江南漕粮运输,全部经由海运,清江浦漕运中转站地位失去,客流量大大减少,商业活动日渐衰微。清政府大量裁撤驻扎在这里的官僚机构,原本赖以存在的许多消费性行业走向了萎缩。随着漕运的衰废,政府对这里的重视程度也大为降低,原本漕运、河工、盐务带来的大量的工作机会也因而丧失了。

1874年年底,日本侵占台湾。李鸿章奉召进京见恭亲王奕时,力陈中国修建铁路的重要,并请先造清江浦到北京的铁路,以便南北交通。奕向来支持洋务运动,当然同意李鸿章的观点,但他深知修铁路将会遇到顽固派的强烈反对,恐难实行,所以对李鸿章说此事“无人敢主持”。李鸿章仍不甘心,希望他有机会劝说慈禧、慈安,但奕回答说“两宫亦不能定此大计”,由此可见修铁路的阻力之大。后来薛福成、马建忠、刘铭传、张謇等多位清朝官员提议修建至清江浦的铁路,均无果而终。

1912 年11 月,津浦铁路(天津至南京浦口)全线通车,绕过了清江浦,给清江浦赖以仰仗的运河运输以致命的一击,作为漕运枢纽的清江浦的交通区位优势至此几乎完全丧失。1919年,孙中山在《建国方略》中规划两条铁路线经过清江浦,却一直束之高阁。

自然灾害

清江浦及其周边地区,明清以来一直是自然灾害频发的地带,洪灾、旱灾均时有发生。淮河在1921年和1931年先后两次发生全流域型的特大水灾,人口死伤无数。黄河也先后于1935 年和1938 年两次决口,其中后一次是国民党政府为阻滞日军进攻而故意炸毁花园口大坝,人为地制造了一场灾难,使黄河泛滥长达9年。

近代每一次自然灾害对清江浦及其城市腹地的破坏都是巨大的、灾难性的。以1906年夏秋的洪灾为例,是年淮河流域出现特大洪水,端午之后,大雨连下10天,其后断断续续一直下到了中秋,清江浦一带几成泽国,米价飙升。加上受海水漫滩的影响,苏北滨海地区的农民纷纷逃难至此,至8月底,难民已有60万人。后在华洋义赈会的帮助下,地方政府才勉强平息了难民潮,但仍造成了三万灾民的死亡。

经济结构崩溃

清江浦发展的主要因素也不是靠腹地的支撑,而是依赖于地缘优势和政府的优惠政策。作为清江浦城市腹地的农村地区,晚清民国时期仍然是自然经济占统治地位。因南宋以来两淮地区自然灾害频发,农业自然环境恶劣,这里的农业经济过早地衰落了。手工业方面,纺织业也过早衰落了,民间手工业尚可称道的只有酿酒业和榨油业,但大多规模较小,带有很大的区域性。城市腹地环境的恶化,农村经济的过早凋敝,使得清江浦发展缺乏相应的腹地支撑。

清江浦在明清时期主要是依靠漕运和河工发展起来的,近代以前的清江浦,由于其交通位置的重要,政府在这里有大量的投资,高官进驻,商贾云集,清江浦因此发展起各类以这些人为对象的服务业,成为典型的消费型城市。但城市生产部门却极其微弱,其官营手工业———因漕运而兴起的造船业,却早在清乾隆年间已随着漕船厂的裁撤而没落了。清江浦缺乏自身的城市产业基础,生产部门不发达,这种缺少自身产业基础的繁荣难以抵挡突如其来的变故。在运河淤塞、漕运衰废,交通路线和方式发生变化之后,城市单一的经济结构在社会转型时期又缺乏应变的能力,其走上衰落自然不可避免。

战乱波及

1853年太平天国军队占领南京,导致了漕运的没落。而之后的捻军焚城,更是给了清江浦致命的一击。

清咸丰年间,灾荒不断,农民起义。受太平天国运动的影响,北方兴起了捻军。1860年2月初,捻军李大喜部自宿迁、桃源东下,清江浦失守,大小官员逃走,捻军在城内进行了屠杀和焚烧,清江浦二十里长的繁华街市被彻底焚毁,大火三日不绝,城内财物被洗劫一空。1861年和1862年,捻军刘天福部、李成部又相继来清江浦威胁,豪门为之战栗,“人民惊走,闾里为墟”。

辛亥革命中,驻扎清江浦的清军十三协士兵发生哗变,地痞流氓乘机抢劫,并打开监狱释放囚徒,一时间地方上陷入混乱,地痞、囚徒、溃兵在城里到处抢劫。据事后统计,仅提署库存现银即有二十六万两被洗劫一空。大批溃兵在抢足了财物之后纷纷离去,而一些地方恶棍又乘机劫夺落单溃兵的不义之财。

近代以来,苏北地区许多百姓因为灾荒落草为寇,所以清末民国以来苏北地区一直是土匪活动猖獗之地,而民国时期清江浦附近的匪祸就很猖獗。民国初年,军阀割据,地方军阀对地方的敲诈和掠夺也给清江浦带来了灾难。从1916年秋开始,直系军阀马玉仁部前后驻浦九年,马部驻浦期间正逢这一地区匪患猖獗之时,马玉仁的军队虽系正规部队,却经常被土匪打败。马部剿匪无方,却常常以剿匪为名向百姓勒索钱财,弄得清江浦一带民不聊生。军阀混战也经常使城市的发展笼罩在战争的威胁之下。

清江闸

清江闸

清江浦,作为京杭运河造就的辉煌一时的城镇,也留存有众多的遗产点。清江闸、清口枢纽、吴公祠、清晏园、丰济仓遗址、清江浦楼这六处位于清江浦的遗址均被纳入大运河申遗首批提交的65处遗产点中。

2014年6月22日,中国大运河被正式列入世界文化遗产名录。 其中清江浦地区正式列入到世界文化遗产名录的遗产点有两处:清江大闸和清口枢纽;列入名录的河道有一段:淮扬运河淮安段。

名人名作

邱心如与《笔生花》

邱心如

邱心如

她开始创作弹词作品时,刚年满18岁。婚后她日夜操劳,写作弹词巨著《笔生花》。不久丈夫死了,爱子又夭,接着公婆又相继离世。邱心如贫困无依,不得不重回娘家,在饱尝了人世辛酸的艰苦岁月中,她前后用了约30年的时间,以汗珠和泪水凝结成《笔生花》这部近120万字的宏篇巨制。《笔生花》是继《天雨花》和《再生缘》之后又一部出自女作家之手的长篇弹词。全书结构宏伟,情节曲折,有说有唱,诗文并茂,是我国文学史上罕见的曲艺巨著。

著名历史学家郑振铎在评论邱心如的《笔生花》和陈端生的《再生缘》时认为,《笔生花》在写作技巧、人物刻画与情节安排上,都比《再生缘》细微、巧妙、生动活泼,无异于是一个重大的文学发现,是当时一部难得的好作品,从而奠定了《笔生花》在中国文学史上无可争议的独特地位。

赛珍珠与《大地》

赛珍珠

赛珍珠

赛珍珠出生于美国弗吉尼亚州西部,4个月大时随传教士父母赛兆祥和卡洛琳来到中国。先后在清江浦、镇江、苏州、南京、庐山等地生活和工作了近40年。清江浦是赛珍珠在中国的第一站。她在一本回忆录里说,在清江浦小时候和中国其他小孩一样,“听周游四方的说书人讲故事,他们在乡村道上边走边敲小锣,到了晚上,就在乡村中打谷场说书。一些江湖戏班也常到村里来,在大庙前找个地方唱戏。这些艺人的演出,使我很早就熟悉了中国历史以及历史上的英雄豪杰。”这对她日后继承中国说书人的传统来创作中国题材的小说大有裨益。正如她自己所说“由于儿童读物的匮乏,小小年纪的我只好读成年人的书,结果是,我还远远不到十岁就已决定当一名小说家了。”

赛珍珠在1933年写的《自传随笔》里,记述着一件事情:“我决不会忘记在我童年时代的另一个重要人物,那就是我的中国老保姆。”她的保姆孙妈妈就是清江浦人,与她在动荡的岁月里结下了深厚情谊。

赛珍珠获得诺贝尔文学奖的作品《大地》里也有清江浦的影子。书中描写的阿龙从飘着牛羊肉香味的老街上娶了大户人家的女佣阿兰,这就是当时发生在赛珍珠身边的故事,而“飘着牛羊肉香味的老街”描写的就是清江浦牛行街。

诗文选集

(一)《虞美人·玉阑干外清江浦》

【北宋】李廌

玉阑干外清江浦,渺渺天涯雨。好风如扇雨如帘,时见岸花汀草、涨痕添。

青林枕上关山路,卧想乘鸾处。碧芜千里思悠悠,惟有霎时凉梦、到南州。

清江浦国师塔

清江浦国师塔

(二)《过清江浦》

【元末明初】袁华

八里庄头淮水长,清江浦边杨柳黄。

楚女窄鞾小锦袖,醉歌竹枝行玉觞。

(三)《清江浦》

【明】方尚祖

高台纵目思悠悠,排泣当年胜迹留。

树绕淮阴堤外路,风连清口驿前舟。

晴烟暖簇人家集,每挽均输上国筹。

最是襟喉南北处,关梁日夜驶洪流。

(四)《晚经淮阴》

【清】爱新觉罗·玄烨

淮水笼烟夜色横,栖鸦不定树头鸣。

红灯十里帆樯满,风送前舟奏乐声。

(五)《清江浦记》

荀德麟/作

吴邗沟入淮处曰末口⑴,淮、泗水交汇处曰清口⑵,皆大运河穿淮涉黄⑶之噤喉也。连接末口与清口之淮河山阳湾之险⑷,向为往来舟楫之畏途。宋雍熙中,淮南转运使乔维岳辟沙河运河,创二斗门船闸⑸,免风涛沉溺之患。然历久而河淤闸废,船载复由末口盘坝以履险⑹,公私忧惙。

明永乐十三年,漕运总兵陈瑄循沙河故道,自淮安城西管家湖凿渠,引水至清口对岸入淮,命名清江浦。上置四闸,清江闸即其一也⑺。复于清江闸南堍建常盈仓,中转漕粮,皇仓巨制,坚基广厚,凡七百间,以户部分司监之⑻;设清江督造船厂,修造八十卫所漕运舟船,厂域二十余里,年产五百余艘,以工部分司理之⑼。昔日濒淮旷土,转瞬为漕运中枢。是以清江浦两岸,五方辐辏,百货山列,酒肆旆联,街市栉比,贩夫走卒蚁聚,豪门巨室鳞次。清江浦,亦由运渠之名而为通埠之称矣。

明中叶以降,黄、淮、运频繁纠葛于清口上下,动关宸虑。河漕重臣,咸躬行而图治。既而河督建阃⑽,属官列署,牙节相招,俨如省会。当其盛时,夹河二十里,居民十万户,肩摩毂击,袂帷汗雨,南船北马,九省通衢,虽汉口、金陵不能过也。其间国帑挥洒如土,脂膏流于街衢,尤为清江浦之繁华,涂抹奢靡之色彩⑾。

清咸丰五年黄河北徙,漕运易途⑿,旋遭捻军一炬,华屋尽为焦土⒀。然百足之虫,气息如缕,百年弹指,欣欣复苏,今更呈空前之盛况也。因为之铭曰:

寻踪顾影兮,比勘舆图。胜迹凋零兮,珍惜残余。

发幽阐微兮,彰我运都。抚铭温史兮,当惊世殊。

* 注:⑴吴邗沟:公元前486年,吴王夫差开挖邗沟,自扬州茱萸湾至淮安末口(今淮安河下古镇北侧)入淮。这是京杭运河有史记载最早开凿的河段。

⑵淮水、泗水交汇于清口(也称泗口、淮泗口)。大清口位于杨庄附近,小清口位于码头镇西北。泗水为淮水最大支流,也是重要的沟通南北的自然航道,后来成为京杭运河的组成部分。泗水源于山东泗水县,蜿蜒经徐州向东南历睢宁、古邳、宿迁、泗阳,至淮阴北入淮。

⑶黄河夺泗夺淮后,泗水在徐州以下的河床为黄河夺占。故在中运河开凿前,徐淮间运河实乃行于黄河中,而清口为其噤喉。

⑷淮泗水交汇处清口与邗沟入淮处末口间的淮河航道为一巨大弯道,史称山阳湾。这段航道地形复杂,水流湍急,向多舟船沉溺之患。

⑸公元984—987年,淮南转运使乔维岳为避开山阳湾之险,在山阳湾南侧开沙河运河,由末口至大清口对岸磨盘口入淮,并在磨盘口附近创建世界上最早的二斗门箱式船闸,免风涛百年之患。

⑹因为运河水位高、淮河水位低,所以末口向有堰坝,史称北辰堰。往来舟船至末口,必须将空船拖挽过坝,然后再上货上人,费时历险。

⑺明永乐十三年(1415),漕运总兵陈瑄开清江浦河,于河上建移风、清江、福兴、新庄四道节制闸。今清江闸就是其中之一。

⑻常盈仓在清江闸以南,其中心位置大致在今淮安市城南体育场一带,可容纳漕粮150万石,设户部分司监理,户部分司位于今淮安市清晏园。

⑼清江督造船厂分布于清江浦河南岸,东起版闸,西至韩城,延绵二十余里,以工部分司管理,分司署在清江闸南侧,旧有工部街。

⑽阃:高级军职办公场所的门槛,此借指河道总督府。因为河道总督领有军队,故亦称河帅。

⑾黄钧宰《金壶七墨·河工》:驻节清江浦的河道总督衙门奢靡无度,肆意挥霍国库银两、人民血汗,“脂膏流于街衢,珍异集于异域。”

⑿《清史稿·河渠志·运河》:清咸丰五年(1855)黄河北徙,运河十余年梗塞不通,漕运转海运。

⒀咸丰十年(1860),捻军攻克清江浦,烧毁所有衙门和豪门大宅,清江浦从此元气大伤,几乎一蹶不振。

1415年,明永乐十三年,平江伯陈瑄疏浚沙河故道,导水入淮,始称清江浦。

1522年,明嘉靖元年,江淮暴溢,大灾大疫,人相食,饥民造反。

1677年,清康熙十六年,河道总督由山东济宁移驻清江浦。

1684年,清康熙二十三年,康熙帝南巡,阅高家堰堤工。

1688年,清康熙二十七年,河道总督还驻济宁。

1692年,清康熙三十一年,河道总督并驻清江浦。

1729年,清雍正七年,改总河为江南河道总督,驻节清江浦,管辖淮扬、淮海、淮徐三道并24厅。

1751年,清乾隆十六年,乾隆第一次南巡,阅天妃坝、高家堰。

1784年,清乾隆四十九年,乾隆帝南巡,阅高家堰。至此,乾隆六次南巡皆巡视清江浦。

1847年,清道光二十六年,清廷拨军款十三万两白银,修六塘河堤防,以保漕运重镇清江浦。

1851年,清咸丰元年,黄淮并涨,洪泽湖最高水位达16.91米,清江浦受灾。

1860年,清咸丰十年,捻军攻占清江浦,烧杀屠城。清军收复后设淮扬镇总兵,归于漕督节制,驻清江浦。

1865年,清同治四年,漕督吴棠修筑清河县新城,即新清江浦城。

1872年,清同治十一年,江南漕粮经海运北上,河运一落千丈,运河沿线城市开始衰落。

1880年,清光绪六年,基督教传入清江浦。

1881年,清光绪七年,清江浦成立电报局,为中国最早七个电报局之一。

1908年,清光绪三十四年,清江浦开通一条18华里小铁路,名清扬铁路。

1911年,清宣统三年,苏北革命军推翻江北都督,光复清江浦。

1914年,清河县改名淮阴县。

1923年,福运轮船局开通扬清线(扬州至清江浦)、镇清线(镇江至清江浦)。

1924年,恽代英在淮阴县西坝盐场宣传革命。

1927年,中共淮阴特别支部在清江浦建立。

1937年,日军占领上海、南京,国民江苏省政府由镇江迁至清江浦。

1939年,日军占领清江浦。

1945年,新四军三师攻克清江浦,日军投降,淮阴第一次解放,为苏皖边区政府首府。

1946年,新四军北撤,国民党占领淮阴。

1948年,淮海战役,淮阴二次解放。设两淮市,市政府驻清江浦。

1951年,设置清江市,为淮阴地区公署所在地。

1954年,清江市由地辖市上升为省辖市。

1958年,县市合并,清江市改称淮阴市。

1964年,县市分开,淮阴市复称清江市。

1983年,淮阴地区行署改为淮阴市。原清江市分为清河、清浦两区,为淮阴市主城区。

2001年,淮阴市更名为淮安市。

2016年,淮安市清河区、清浦区合并,成立清江浦区。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。