-

沧龙类 编辑

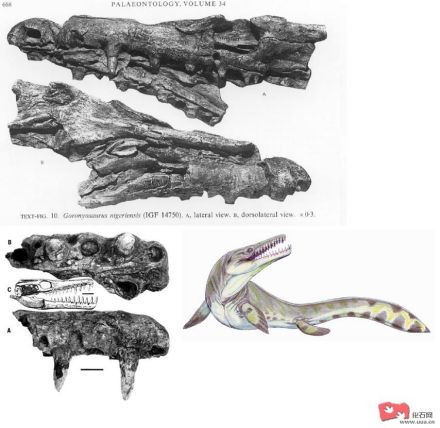

沧龙类,又称苍龙类,是白垩纪后期的海生爬行动物,大形的种类体长达15米,内部构造和生理特点仍然是爬行动物式的。它们用肺进行呼吸。沧龙类有一条约占身体长度二分之一的长形桨状大尾,游泳速度极快。

别名:苍龙类

中文学名:沧龙类

拉丁学名:mosasauridae

界:动物界

门:脊索动物门

亚门:脊椎动物亚门

纲:爬行纲

目:有鳞目

亚目:蜥蜴亚目

科:沧龙科

分布区域:加利福尼亚,新西兰等地

沧龙类,又称苍龙类,是白垩纪后期的海生爬行动物,在白垩纪末绝灭。在系统上与现代的大蜥蜴类近缘。大形的种类体长达15米,鼻孔后退到头顶部,四肢扁平成为鳍脚,尾扁长,呈橹状,能划水,显有海中生活适应的形态构造。看来是一种非常贪食的肉食性动物,常发现鳍带有伤痕和断痕的下颚和鳍的化石。从这类动物身上发现有钻孔的菊石的壳,从对孔的分析判明了菊石的捕食方式。这类动物不仅捕食海中的动物,还可在海面上捕捉在空中描准捕鱼的翼龙。

沧龙类

沧龙类

在北美北部化石很多,但也有在加利福尼亚,新西兰等地发现的报道。在北海道的白垩纪层中曾发现过这类动物的尾椎骨。

沧龙类

沧龙类

沧龙类是巨大而凶残的水生蜥蜴,四肢变成桨状的鳍脚,头较大,具有长而尖的嘴,嘴里长满尖利的牙齿,颈部极短,身体细长,体长大约11米。尤为突出的,是它们有一条约占身体长度二分之一的长形桨状大尾,是快速游泳的强力推进器。

沧龙类

沧龙类

沧龙和海王龙都属沧龙类,它们生活在白垩纪晚期的海洋中,以鱼类或软体动物为食,一旦发现猎物,便猛追不舍,直到咬住为止。由于它们的游泳速度极快,即使是非常善于游泳的肉食性鱼类也难逃被捕食的厄运。沧龙类于白垩纪末绝灭。

白垩纪的海平面很高,造成全球很多地方的海侵现象,也形成位在北美洲的西部内陆海道。沧龙科化石已在荷兰、瑞典、非洲、澳洲、新西兰、以及南极洲Vega岛等地发现。加拿大与美国的完整或部分沧龙科化石发现于阿拉巴马州、密西西比州、田纳西州、佐治亚州、以及几乎所有曾覆盖在海道之下的州:德州、阿肯色州西南部、新墨西哥州、堪萨斯州、科罗拉多州、内布拉斯加州、达科他地区、蒙大拿州、曼尼托巴省、以及北达科塔州等地发现。沧龙科化石也在加州、墨西哥、秘鲁、丹麦等地发现。

许多在新西兰发现的“恐龙”化石其实都是并不属于恐龙的沧龙科化石、蛇颈龙类化石;新西兰是太平洋火环的一部分,从不是大陆的一部分。

许多研究人员,根据松散如铰链般颌部、缩退的四肢、可能的运动方式等特征,认为蛇从沧龙类演化而来。爱德华·德林克·科普(Edward Drinker Cope)在1869年建立起“Pythonomorpha”来包含蛇与沧龙类。这个名词有多达一个世纪被人遗忘,而在90年代再度被提起。最近发现的南美洲蛇类 Najash rionegrina,使蛇演化自沧龙类理论遭到质疑。

在2005年11月份的荷兰地球科学杂志,研究人员确认最近发现的达拉斯蜥蜴,是陆生的巨蜥(例如科摩多龙)与水生沧龙类,两者之间的早期连结。

沧龙类动物是白垩纪后期演化产生的海生爬行动物,同样也在白垩纪末绝灭。沧龙类动物是蜥蜴和蛇的近亲,它们的祖先是小型的陆生蜥蜴,为了觅食而慢慢地向水域演化。为了适应海中的生活,它们拥有锋利的牙齿,鼻孔后退到头顶部便于呼吸,四肢扁平成为鳍脚,尾巴扁长利于划水,明显有适应海中生活的形态构造。躯体也借由海水的浮力支撑而变得越来越大。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。