-

红夷大炮 编辑

红夷大炮,其原型是欧洲在16世纪发明的长身管、纺锤形结构的火炮,在明代后期传入中国,并很快被仿制。所有类似设计的火炮都被中国统称为称红夷大炮,也称红衣大炮。

红夷大炮在设计上与当时明朝本土拥有的火炮相比,有很多优点,炮管长,管壁厚,口径大,整体形状从炮口到炮尾逐渐加粗,符合火药燃烧时膛压由高到低的原理。在炮身的重心处两侧有圆柱型的炮耳,火炮以此为轴可以调节射角,配合火药用量改变射程;设有准星和照门,依照抛物线来计算弹道,精度很高。多数的红夷大炮长在3米左右,口径110-130毫米,重量在1吨以上。

明朝仿制并改进而成的铜铁复合红夷大炮在葡萄牙裔东亚历史学家托尼奥·安德拉德(Andrade, Tonio)所写的《火药时代》中被称为“十七世纪全世界最好的火炮之一”。

中文名:红夷大炮

外文名:HongyipaoFusiform Culverins Cannon

别名:红衣大炮、神威无敌大将军炮

长:3米左右

口径:100-130毫米

研制时间:约 1600年

传入时间:明朝万历后期

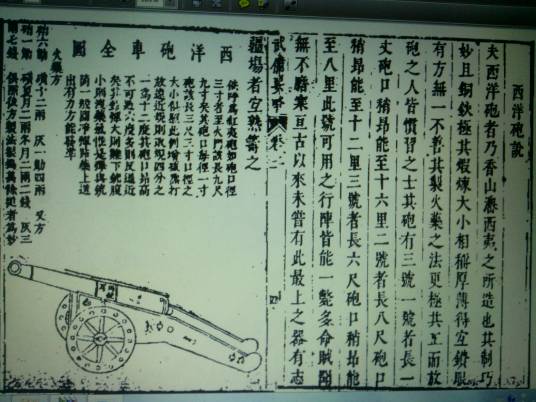

十六世纪中后期发明于欧洲的一种常用于战舰的长身管、纺锤形结构的前膛加农炮,在明代后期传入中国,被中国人称为红夷大炮。所谓“红夷”者,红毛荷兰与葡萄牙也。因此很多人认为红夷大炮是进口荷兰的,其实当时明朝将引进欧洲的长款纺锤形前装滑膛加农炮都称为红夷大炮,明朝官员往往在这些巨炮上盖以红布,所以讹为“红衣”,还有一种说法是清朝对“夷”的避讳,因此改称红衣。据考证,第一批大规模的红夷大炮输入是明万历四十八年

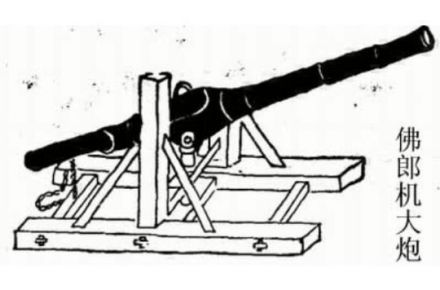

在动辄重数千斤的红夷大炮面前,明朝前期的火炮更偏向于早期枪炮不分时的火器款式。明朝前期的自制大口径火铳在基本原理上与这些红夷大炮是完全相同的,皆为前装滑膛火门点火式。明朝前期火炮多用铜铸造,中后期出现锻造铁炮与铜铁复合型火炮,虽然制作技术先进、综合工业发达,但是款式却相较落后,大部分款式的内膛呈喇叭型,炮管单薄,炮管长度与口径不匹配,这是早期火器的通病,其外型基本上与现存最早的元代“碗口铳”和宋朝“突火枪”相同。而明中期引进的弗朗机炮则是一种追求射速的小口径近战火炮,虽然子铳的设计大幅度提高了射速,并且口径在明朝的仿制下被大幅度增加,但闭气极差的问题让弗朗机对于重目标和远程目标缺乏威胁能力。这些火炮与红夷大炮相比火药填装量少,炮体气体密封差,加速距离短,因此射程太近威力太小,即使在明朝改良后加大了口径和炮管长度,使其更像是火炮的样子,但是款式上依旧偏向于枪炮不分时的款式。 大型佛郎机大炮

大型佛郎机大炮

红夷大炮主要是铜、铁两种材质,以铜为材质虽然不易炸膛,不容易出现气孔,甚至寿命也比较长等等优势,但是费用太高与重量过重均是致命问题(铜是铸币金属,中国总体而言也属于缺铜国家),因此有相当大比例的火炮采用了铁铸。

除此之外,中国在明朝时期还将钢铁铸造火炮技术反向输出至葡萄牙、西班牙等欧洲国家 (当时只有英国和瑞典等极少数欧洲国家初步掌握铸铁工艺与铁炮技术)。在中国,明朝还创造性的发明了铁芯铜体的设计,这种铜铁复合金属铸炮技术在降低成本的同时,也保持了相当高的技术指标。

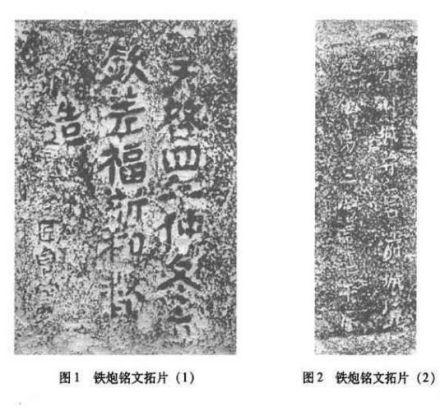

铭文显示康熙十五年铸造

铭文显示康熙十五年铸造

(1)弹药较重,可达数公斤乃至10公斤不等。弹丸是以由石、铁、铅等材料制成的球形实心弹为主,在野战或水战时也可以发射空心爆炸弹。也可发射链弹、霰弹等弹药,形制及使用方法多种多样,是以炮弹直接撞击目标的物理破坏为目的。但是红夷大炮由于倍径大、膛压高,因此无法发射开花弹,也不能发射后面出现的榴霰弹,当时的开花弹都是由口大身短的臼炮发射的,但后来改良后可以发射开花弹和爆炸弹。

(2)炮管长度2一3米,呈前细后粗型,口径大多在100毫米以上,倍径(指火门至炮口之距离与内径的比例)之比多在20一40之间。其铸造工艺比较复杂,采用整体泥模铸法,如果有科学的工序和法式要求,并有新型设备、仪器等辅助设施的配合。各部比例合适,炸膛的几率低,所铸之炮的质量提高。

(3)作为陆用长炮使用,红夷大炮属于偏重型的火炮,有青铜、生铁和铁芯铜体三种材质,自重数百斤至万斤不等。红夷大炮在中国的发展顶峰是在清康熙朝,此时所造的905门火炮中,重量在250公斤以上者有201门,其余为250公斤以下的轻炮。

(4 )红夷弹药施放程序化、“炮表”化。此外其尾部较厚,有尾珠,在炮身的重心处两侧有圆柱型的炮耳,火炮以此为轴调整射角,配合火药量改变射程。炮身上装有准星、照门,依照抛物线来计算弹道,精度比较高。红夷炮由车运载,需要大量牲口拖运。

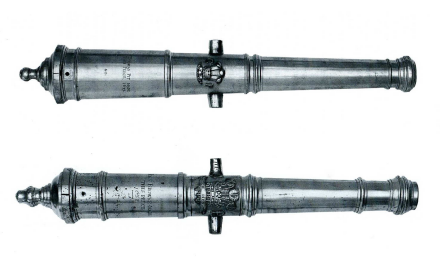

红夷大炮可分为两种形式相同的款式,分别是来自英国、葡萄牙的“英制红夷大炮”和来自西班牙、荷兰的“西制红夷大炮”,最早的“西制红夷大炮”是由万历间年的福建地方所尝试仿制,而“英制红夷大炮”最早由天启年间的闽南工匠所仿制,徐光启从葡萄牙人手中所购买的第一批红夷大炮为英国沉船上的舰炮,用于宁远城与北京城,型制接近英制加农长炮。现中国军事博物馆仍藏有此炮。

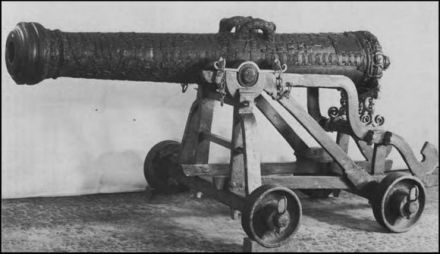

17世纪到18世纪的英国火炮

17世纪到18世纪的英国火炮

明末引入的红夷大炮实质上应该有四个来源,即英国、荷兰、西班牙、葡萄牙。根据史料记载,红夷大炮一词最早是在明朝天启二年,是以徐光启为首的西法党通过教会从葡萄牙人手里引入的从英国沉船上打捞的火炮,被首次叫做红夷大炮,其形制接近英制长炮中的寇菲林(Culverin)炮。而明末引入的西方火炮显然不仅仅是英制的铸铁长炮。事实上,因为英国与明朝接触甚少,其后明朝所自行仿制的红夷火炮与英国反而没有多大关系。

16世纪中叶到18世纪中叶的西班牙火炮

16世纪中叶到18世纪中叶的西班牙火炮

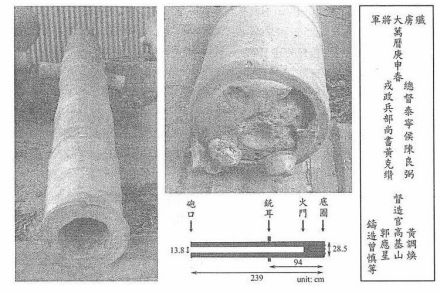

明朝天启四年制红夷铁炮铭文

明朝天启四年制红夷铁炮铭文

天启三年十月,一支荷兰武装商队(地理大发现时期,武装商船、私掠船等与正规海军舰队的军舰和武器并无差异)曾闯入厦门、金门一带,数艘军舰被明军当作海盗击沉,明朝官员派人打捞沉船获得了数十门铜制火炮。根据相关资料,早在万历年间,一些福建官员就曾向荷兰商人索要金银和火炮以换取他们在中国海域进行贸易的权利。由此可证,泉州海外交通博物馆收藏的天启四年制造的红夷铁炮(残炮)与厦门郑成功纪念馆收藏了另一门同批制造的火炮的款式来源为荷兰的西制铜炮,明朝所仿制的红夷大炮的主要来源也并非来自英国。

明朝万历庚申年制歼虏大将军炮

明朝万历庚申年制歼虏大将军炮

17世纪初,明军和后金的战事正酣,一批率先学习了西方先进科技的中国知识分子如徐光启等,将扭转战局的目光投向了西洋枪炮。1619年,明将杨镐四路丧师,成就了努尔哈赤军事天才的顶峰辉煌的同时,也让在通州练兵的徐光启重提引入西洋枪炮的动议。他委托一些朋友从澳门购买了新式火炮,并配备四位炮手,准备一同送往北京。但在广州,地方官员拦阻了炮手入境,只有大炮被一路送到了北方的边境线上。

大同出土的天字四号红衣大炮

大同出土的天字四号红衣大炮

认识到西洋火器威力的明政府破天荒第一次向澳门派出了钦差,并要求他们提供大炮和火炮技师。但由于双方之间存在的隔膜和猜疑,澳门出发的洋人们总是要经过很麻烦的手续才能到达北方。尽管如此,到了1630年,一支由100名葡萄牙人和200名葡萄牙籍澳门人组成的炮队还是来到了北京的涿州。此时清军刚刚攻占了良乡,但得知这支精锐火力部队的到来,遂闻风而去。

“值得注意的是此时西洋炮队开始进入内地。”历史学者王熙指出,“西洋炮队作为一个军事组织在中国出现,把西洋火器的输入推向了高潮。”这支小小的炮队后来转入了登莱巡抚孙元化的麾下。孙元化借他们的帮助,开始在山东登州等地铸炮。登州也因此成为中国早期火器史上的一个重要地点。

在清军方面,宁远的失利也让他们开始仿制红夷大炮,因为忌讳“夷”字,所以用红衣大炮来命名。1631年的锦州之战中,红衣大炮就发挥了巨大的作用。可见此时的西洋火器技术,已经传到了关外。之后在多位明朝降将的帮助下,到皇太极时期,八旗部队已经拥有了30余门红衣大炮,同时比较多地装备了三眼枪、鸟枪和佛郎机铳。但随着日后清政府对外交往的逐渐收紧,西洋火器就不再输入了。因此到了两个多世纪以后,当欧陆的军队装备着升级版的“红夷大炮”和“佛郎机铳”再一次在中国的沿海登陆时,中国的军队火力却比他们的前辈们还远远不如了。

注:红夷大炮也就是红衣大炮,只不过自清军入关后,因为忌讳“夷”字,便将“夷”改成“衣”。

优点

铜铁复合金属铸炮法制作的火炮

铜铁复合金属铸炮法制作的火炮

红夷大炮最突出的优点是射程,对重型火炮而言,射程是衡量其性能的重要环节,即使现今也不例外。依据当时西方同类型炮数据,宁远之战所用最早的这一批红夷大炮,有效射程(仰角不超过5度的直射)为500米以上,最大射程不到1.5公里。

后又不断改进,使有效射程达到1500米,最大射程到2.5公里。

局限

典型的纺锤型火炮

典型的纺锤型火炮

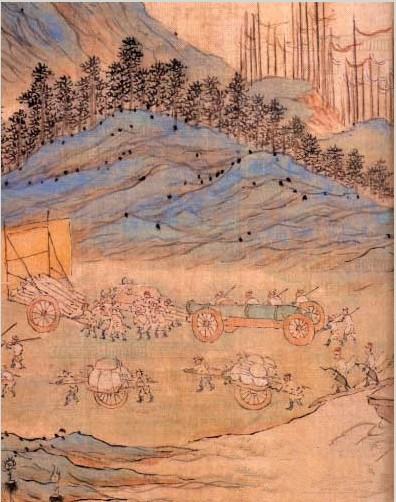

清代纪功图里的红衣大炮

清代纪功图里的红衣大炮

红夷射速比较慢,因为发射一次以后,首先要把火炮复位,然后必须用带钩的刷子先把没有燃烧完全的碎布等东西钩出来,再用沾水的毛刷伸进炮膛清洗并熄灭火星,然后用干布包裹的炮杆伸入炮膛去擦干,这才能再填入火药,放入炮弹,有时候还需要塞一些东西固定,最后用烧红的铁钎插入火门点放,这些动作非常烦琐,还不包括修正炮位。 这是那个时期前装火炮的通病,能两分钟一发就不错了。所以红夷大炮的特点是射速偏慢,炮体过于沉重,但射程远,威力大,适用于攻城战和防御战。

2022年5月,山东一废品站发现两门疑似康熙年间的“红衣大炮”,经当地文物专家现场鉴定为真品,并入藏当地博物馆。 5月23日,记者从莒州博物馆了解到,莒县发现的两门“康熙八年制”的红衣大炮经过山东省文物专家的鉴定为当代仿制品。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。