-

八思巴文 编辑

八思巴文是元朝忽必烈时期由国师八思巴创制的蒙古文字,世称“八思巴蒙古新字”,它的创制推广在一定程度上推进了蒙古人社会的文明进程。

中文名:八思巴文

别名:八思巴藏族新字

性质:元音附标文字

创制者:八思巴

八思巴文——字形

八思巴文——字形

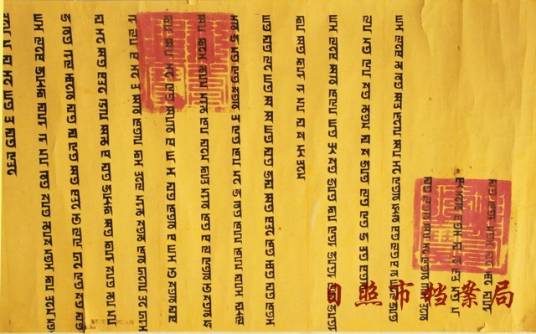

宪宗三年(公元1253年)八思巴被忽必烈召至左右,为忽必烈夫妇等二十五人授佛戒。忽必烈即位后,他于中统元年(公元1260年)被尊为“国师”,授以玉印,任中原教主,统天下教门。至元年间,奉诏创制蒙古文字并于至元六年(公元1269年)颁行全国,称“蒙古新字”或“蒙古字”,俗称“八思巴文”。次年又升号“帝师”,进封“大宝法王”,统领西藏十三万户。至元十三年八思巴返回西藏,由元世祖忽必烈作施主,集康藏七万僧众兴曲弥法会。自任萨迦寺第一代法王,执掌西藏政教全权,为西藏实行贵族僧侣统治之始。他还曾将藏族建筑技巧,雕塑等引进内地,又将内地印刷术等传入西藏。有著述三十余种,传世至今的有《萨迦五祖记》。图示为忽必烈的圣旨金牌,用八思巴文书写,据内蒙古大学教授包祥解读为:“凭长生天的气力,皇帝的称号是神圣的,若有不服,问罪致死。”出土于内蒙古兴安盟的索伦河谷 。

八思巴文的印章

八思巴文的印章

当时忽必烈委托八思巴创造八思巴文,可能是由于当时蒙古人所使用的文字源自回鹘人,而非蒙古人原创的,这样的字母不能很好地表达蒙古语语音。1352年,是该文字最后用来写作的可考年份,当然,这样的文字在后期仍然偶尔被使用,如刻在印章及寺庙碑文上作装饰之用。如今也偶尔可见一些蒙古企业用八思巴文作为名字。

伴随着蒙元帝国的消亡,八思巴文亦被逐渐废弃,成为一种"死文字",但我们仍能在各种八思巴文钱币及其它元代文物上见到它。

八思巴文

八思巴文

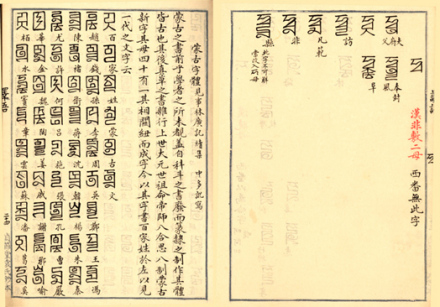

书写系统类型:元音附标文字,一个字母包括一个辅音及一个附着其上的元音(和藏文字母,及梵文所使用的天城体字母属同一类字母系统)。

从上到下,从左至右的书写方向:垂直。

有八思巴字母有三种不同风格,第一种称标准体,主要用于书写在中国和蒙古的印刷文本和文件;第二种称印章体,主要用于加盖公章,及在一些在纪念碑上题词;第三种称藏文体,主要用于书籍的标题和寺庙碑文。

如下三图即为八思巴文的三种书写体。

八思巴字母(标准体)

八思巴字母(标准体)

八思巴字母(印章体)

八思巴字母(印章体)

八思巴字母(藏文体)

八思巴字母(藏文体)

八思巴文属于拼音文字,有音无义,类似音标,元代用来拼写蒙古语,回鹘语,汉语。国家培养专门人才学习该文字。

八思巴文最初称为“蒙古新字”,不久改称“蒙古字”。至元六年(1269)忽必烈颁发诏书推行,官方采取了一系列行政措施,扩大其使用范围。1368年元朝灭亡后,八思巴文遂逐渐被废弃。现在国内外学术界通用两种名称,一是按创制者命名,称作“八思巴文(字)”;一是按字母形状特征命名,称作“方体字”。

拼写规则

按忽必烈的规定,八思巴文是用来"拼写一切语言"的。现存资料也说明,它的书写对象包括蒙、汉、藏、梵、维吾尔等多种语言。拼写各种语言时,有两种拼写原则:一是按口语语音拼写,如拼写蒙古语和汉语;一是按所拼写语言的书面形式转写,如拼写藏语和梵语。在蒙古语文献中出现的个别藏语借词的写法有两种形式,一种与藏语书面形式相同;一种与藏语书面形式不尽相同。后者可能是依据蒙古人的读音。(见彩图)

八思巴文以音素为表音单位,字母分元音和辅音。元音a不专设字母,以零形式表示,即音节首的辅音和介音嫀、揃后面不写其他元音字母时,就表示后面有元音a。

字母体式

常见的有正体和篆体两种。行款为左起竖写,与藏文左起横行不同。书写单位与藏文相同,以音节为书写单位,而与回鹘式蒙古文不同。这种书写单位不适合于蒙古语的特点。由于书写单位是音节,又不使用标点符号,所以阅读时词的界限和句子的界限,只能靠上下文判断。八思巴文拼写汉语时不标声调。因此,如果原文没有汉字对照,或没有上下文,就难以确定书写单位所代表的汉字。

八思巴文作为元朝的国书,作为一种通用于多种语言的统一的书面形式,给后人留下了许多历史资料。现存资料中,拼写维吾尔语、藏语和梵语的资料很少,拼写蒙古语和汉语的资料较多,其中包括元朝官方文件的原件和碑刻,以及铜印、牌符、钱钞、图书、题记等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。