-

捐官 编辑

“捐官”又称捐纳,是封建社会时期为弥补财政困难,允许士民向国家捐纳钱物以取得爵位官职的一种方式。捐纳泛滥的结果,是官员腐败,贿赂公行,贪污成风。所谓“三年清知府,十万雪花银”,买一个知县要4600两银子,但其薪俸只有60两银子,而且候补官期间是没有俸禄的,为尽快拿回“捐官”钱,当事官员多会选择收受贿赂,剥削民脂民膏,只管捞回本钱,却无心做事。吏治一坏,盗贼四起,严重的政治社会问题随之出现。

中文名:捐官

别名:捐纳

结果:捐纳泛滥

存在时间 :封建社会时期

“捐官”,就是士民向国家捐资纳粟以取得官职。史书记载“秦得天下,始令民纳粟,赐以爵”之,此后到西汉时,则形成制度,以下唐、宋、元、明都有捐纳,到清朝此风最盛.官员中就有不少是捐纳得的官。捐纳制度在清朝是一个很重要的制度,它和科举制度互相补充,一部分人通过科举考试做官,一部分人通过捐纳制度做官。对买官的人无任何限制,地主、商贾且不必说,连流氓、盗贼等也无一例外。按照捐纳制度,士民不仅可以捐官,而且可以捐封典、捐虚衔及穿官服的待遇。这些当然属于“政府”行为,且收入都归国库,至于卖官鬻爵的个体经营,在此不论。

“捐官”行为在中国古代有着漫长的发展演变史和内容。西汉中期,边关多事,用爵位换取粮食已不足以支付庞大的军费开支,此时汉武帝进一步鼓励捐纳,决定出卖更具吸引力的官职,“卖官鬻爵”合为一体。唐、宋、元、明时期,捐纳也不同程度地存在。

捐官

捐官

到了清朝,捐纳成了与科举相互补充的一个重要制度。既有例捐,也有常捐,且统一管理,明码标价。人们捐的是红顶、黄顶、蓝顶等官帽,而没有“黑顶”。捐纳越来越泛滥,多的时候60%的官员都出自捐纳。此外,士民不仅可以“捐官”,还可以捐封典、捐虚衔和穿官服的待遇,甚至可以捐国子监的监生,也就是所谓的“花钱买文凭”。

捐纳泛滥的结果,是官员腐败,贿赂公行,贪污成风。所谓“三年清知府,十万雪花银”,买一个知县要4600两银子,但其薪俸只有60两银子。为尽快拿回“捐官”钱,当事官员多会选择收受贿赂,只管捞回本钱,却无心做事。吏治一坏,盗贼四起,严重的政治社会问题随之出现。

原因剖析

捐纳现象之所以大行其道,与以人身依附为特征的强烈官本位意识和“皇权家天下”的意识,有着莫大的关系。权与贵本就连在一起,加之最高权力者从中亦能分得眼前的大头利益,因而成为赤裸裸的制度安排也就不足为奇了。不过,客观来说,“捐官”作为一种政治现象,在封建体制内大体是作为补充财政的权宜之计。“捐官”相对于科举这个当官的正途,也多被称之为“异途”。

“捐官”不只是中国封建社会的独有现象。撇开欧洲中世纪的情形以及贿选、金钱在资本主义国家选举中的巨大作用不谈,就在2002年前,英国还沸沸扬扬地曝出“贷款换爵位”的丑闻。报道说,英国工党在2005年议会选举前收取近1400万英镑“秘密贷款”,这些向工党提供“贷款”的富翁希望借此能获得贵族头衔,进入上议院。显然,尽管在现代体制下赤裸裸的“捐官”现象已难以提上台面,但权力利益化的冲动在不同国家、不同时代始终存在。

入仕捷径

道士捐官

道士捐官

中国历史上好像所有的朝代里面只有清朝是把捐纳作为国家制度下的正常升官途径的,其他朝代虽然有,但是都不如清朝这样成系统,而且作为国家一项重要财源来组织经营。

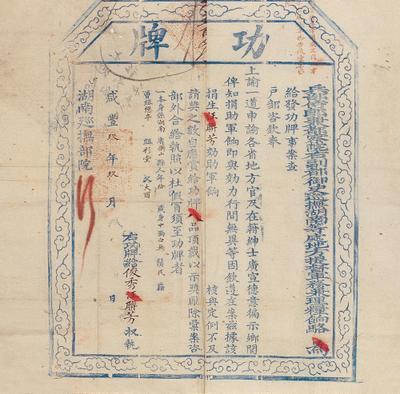

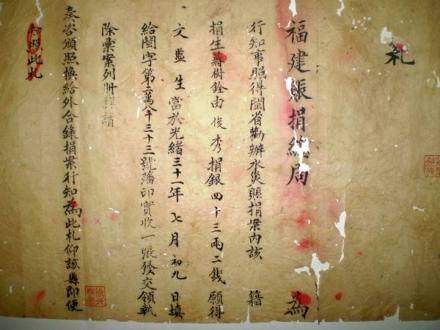

清朝的捐官凭证

清朝的捐官凭证

原文

松江赵某者,以贩布起家。其后捐一通判,引见时,上问其出身所自,对以向来贩布。上曰:“然则何以捐官?”对曰:“窃以做官较贩布生涯更好也。”上怒,即着革职。某愤然退,至吏部堂上大噪索金,曰:“既夺我官,应须还我捐赀也。”堂官闻之,发所司掌嘴五十,笞一百,逐去。

译文

松江县一个姓赵的人,靠贩卖布匹发了财,之后就捐银两买得通判一个小小官位,被上司召见时,上司问他是历来从事什么职业,他回答说以前是卖布的,上司又问:那你为什么要捐钱当个官啊。他回答说:在下以为作官好过卖布很多。上司大为生气,马上解除他的官职,他很气愤的离开了,不久到吏部的大堂上大闹索要捐官的钱,并振振有辞说:“既然免了我的官职,就应退回我的钱财。”吏部官员听了,让听差的打了他五十个嘴巴,一百棍子,赶了出去。

字词解释

捐:花钱买。

通判:古代官名。

上:皇上。

窃:谦词,私下的意思。

礼部:旧时朝廷中的一个部门。

所司:主管的部门。

赀:钱财

笞:用鞭子打

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。