-

赤道低压带 编辑

约分布在南北纬5°之间,又称“赤道辐合带”、“热带辐合带”、“赤道无风带”,又称ITCZ, Intertropical Convergence Zone。赤道低压带是南北半球副热带高压带间气压最低、气流汇合的带区,在气压场上表现为一个低压槽,又称赤道槽、热带辐合带,几乎环绕整个地球赤道,是一个持久的行星尺度的大型天气系统。分为信风带辐合带和无风带辐合带。

热带辐合带的形成可能有三种机制:

第一是海温的作用,热带辐合带的位置几乎就是在赤道地区的海温最大轴线上。数值模拟的结果也表明,热带辐合带总是移向海温较高的区域;

第二是CISK机制,与热带气旋发生发展一样,当低层辐合带南侧的西南风大,形成辐合和气旋性涡旋时,在边界层摩擦辐合的作用下,出现上升运动,凝结潜热释放,加强了低层的辐合,可使对流云系进一步发展,如此反复作用而形成辐合带。

第三种是边界层临界纬度机制,实际发生的扰动的角频率若与科氏参数相同,则在该纬度处将产生很大的上升运动,有助于形成辐合带。

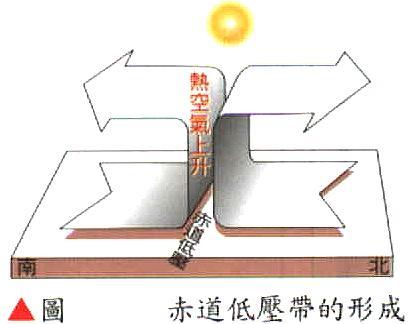

赤道低压带的形成

赤道低压带的形成

辐合带中南北半球的信风气流的汇合有两种形式:一种是南半球的东南信风和北半球的东北信风,直接形成的气流汇合区,这种情况在辐合带中吹东风;另一种是南半球的东南信风跨越赤道到达北半球后,由于地转偏向力作用改变了方向,而转为西风(这支西风称赤道西风),它与北半球的东北信风形成了另一种气流汇合区。在这样的汇合区中风速很小,几乎是静风,故又称静风辐合带或静风赤道槽。静风赤道槽有时也称季风槽,原因是这种辐合带多出现在北半球的西太平洋到阿拉伯海一带的亚洲季风区。由于气流的辐合,辐合带内存在上升运动,有对流活动,因此在卫星云图上,赤道辐合带一般表现为一个个天气尺度的云系排列在一起,形成带状有时表现为一条连绵几千公里,200~300 公里宽的云带。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。