-

安南属明时期 编辑

安南属明时期(越南语:thời thuộc Minh /时属明1407年—1427年),在越南被称为“第四次北属时期”(越南语:thời Bắc thuộc lần 4 )。

这一时期是越南(安南)被中国明朝永乐、洪熙、宣德三代皇帝统治的历史时期,共20年,是越南北属时期的一部分。 在这一期间,明朝消灭越南胡朝,改称越南为“交址”(又作“交阯”及“交趾”,当时国境相当于现今越南中部及北部),扫平意图恢复陈朝统治的后陈朝势力,建立起府、州、县的中央直辖方式,采取移风易俗及推行儒学教化的政策。张辅、黄福等官员与当地官员相得益彰,政治颇为良好,但是张、黄二人调度太过于频繁,留守将领李彬死的太早,加上明朝派去的宦官课税颇重,官员经营和管理交趾,确实存在许多疏忽和弊端,激起越南人民反感及叛变,尤以蓝山豪族黎利最具影响力,并于抗明十年战争(1418年─1427年)后结束属明时期。

在该时期里,中越两国的文化、经济、科技等方面的交流,对越南社会发展起到了一定的促进作用。

中文名:安南属明时期

别名:越南第四次北属时期

时间范围:1407年 至 1427年

越南语:thời Bắc thuộc lần 4

背景

历史上,中国与越南一向有着密切的联系。越南古称安南,也称交州、交趾,自汉唐以来一直是中国的属地。五代后晋时,交趾唐林州人吴权自立为王,这是安南独立的开始。洪武年间,安南成为明朝的藩属国。明朝永乐年间,安南陈朝发生陈氏与胡氏的内讧,胡季犛(本名黎季犛,即位后又改名胡一元)篡位建立胡朝。明廷支持陈天平,攻打胡氏父子。永乐四年(1406年)1月,明廷派张辅首次出征安南,明军出师仅一年,就大获全胜,消灭了胡朝。

1400年,陈朝权臣胡季犛篡位,建立胡朝,改国号为“大虞”。不久后自称太上皇,由儿子胡汉苍即皇帝位。由于前朝陈氏原是向明朝称臣,世世受明册封,凭著篡夺得国的胡氏为免惹起明朝猜疑,便于1403年农历四月丁未遣使赴明,向刚起兵夺位的明成祖声称陈氏“宗嗣继绝,支庶沦灭,无可绍承。臣,陈氏之甥,为众所推” ,欲借此声称自己具有统治资格,要求明朝册封。明成祖派杨渤到越南观察后,当地陪臣耆老跟随他向成祖上奏称“众人诚心推臣权理国事” ,明廷一时再没有怀疑的理由,便封胡汉苍为“安南国王”。

明成祖

明成祖

另外,明越两国又因领土问题出现外交风波。1405年,广西省思明土官及云南省宁远州土官向明廷控诉,辖境猛慢、禄州等地被越南所占。为此,明廷于该年农历二月,遣使责难胡朝,要求归还禄州,胡朝便被迫将古楼等五十九村交给明朝政府。

胡朝虽然愿意息事宁人,但两国关系仍然紧张。其后,胡朝所派到明廷的使节,都遭扣留,不许回国。明廷又派员入越,查探山川道路险要之地,以为日后南征的准备。 另外,胡朝的南邻占城,曾于1404年遣使入明,声称遭到胡氏“攻扰地方,杀掠人畜”,并进一步“请吏治之”, 这亦引起了明廷的注意。

不过,明成祖仍未敢轻言出兵。1405年年底,云南将领沐晟建议出兵,却遭明成祖反驳说:“尔又言欲发兵向安南。朕方以布恩信,怀远人为务。胡奃虽扰我边境,令已遣人诘问,若能摅诚顺命,则亦当弘包荒之量。” 至于陈天平的处置,明廷则决定送归越南,并要求越人“以君事之”,奉为国主。 越南方面,胡朝有感于对明关系紧张,亦积极防备,重编军制,在多邦城(陈仲金说位于山西省先丰县古法社)加强防守,于各个河海要处装插木桩陷阱,整顿军库,招募人民有巧艺者入伍。但胡朝君臣对明主战或主和,意见分歧甚大,有官员认为只好“从他(明朝)所好,以缓师可也”,左相国胡元澄则认为只决定于“民心之从违耳”,对明作战并无十足把握。

明军南下

1406年,明朝派镇守广西都督佥事黄中领五千士兵(《大越史记全书》称领兵十万),护送陈朝“前国王孙”陈天平回越南(《明实录》把事件列在该年农历三月丙午;《大越史记全书》则列入农历四月八日)。当进入越南境内的支棱隘时,遇上胡军截击,明军不敌,陈天平及部份士兵被俘。陈天平经胡朝审讯后,被“处凌迟罪”。明成祖得悉后大怒,便“决意兴师”。

同年年中,明成祖派总兵官朱能、左副将军沐晟、右副将军张辅、左参将李彬、右参将陈旭等领兵 (《大越史记全书》称共有八百万人,中国学者郭振铎、张笑梅认为可能有夸大 ),分兵两路,开进越南的白鹤江会师,一边向越南腹地步步推进,一边发出檄文向越人呼吁胡季犛父子的行为是“肆逞凶暴,虐于一国”,并列出胡氏“两弑前安南国王以据其国”、“贼杀陈氏子孙宗族殆尽”、“淫刑峻法,暴杀无辜,重敛烦征,剥削不已”等二十大罪,又称明军的到来是“吊尔民之困苦,复陈氏之宗祀” ,以使民心动摇。果然,不少越人“厌胡氏苛政,罔有战心”,有助明军前进更为顺利。农历十二月丙申十一日,胡军的主力退守多邦城,明军亦看准该城位于河边,有较大面积的沙滩可供抢滩,于是分兵进攻,成功以火铳击退胡军象兵。其后,明军攻入越南的重要城市东都升龙,并大肆掠夺,“掳掠女子玉帛,会计粮储,分官办事,招集流民。为久居计,多阉割童男,及收各处铜钱,驿送金陵”。

收复越南

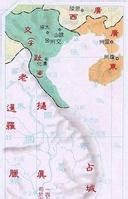

明占越南形势图

明占越南形势图

胡朝亡后,明成祖在农历六月癸未朔下诏,声称这次军事行动是为了越南原本的陈氏王室着想,“期伐罪(指胡朝)以吊民,将兴灭而继绝”,并打算对“久染夷俗”的越人“设官兼治,教以中国礼法”,以达致“广施一视之仁,永乐太平之治”。明廷又以陈朝子孙被胡氏杀戮殆尽,无可继承,于是在越南设置“交趾都指挥使司”、“交趾等处承宣布政使司”、“交趾等处提刑按察使司”等官署,将之直接管辖。

地理建置

越南第四次北属时期地图

越南第四次北属时期地图

户口管理

明朝对交址人口,采取与中国相同的黄册制度来办理。官府把交址人丁的姓名、年龄和籍贯,记载到簿册,并按这些资料,制成证件,由人丁持有,以备官府查核。若发现某人的证件与簿册所载不符,便须抓去当兵。

明人官府的薄册,会登记交址境内每一里(在乡村,则设立里甲制,以一百一十户为一里,十户为一甲,里有里长,甲有甲首)、一坊(城市)及一厢(城郊)的所有丁数及田数。孤寡残疾者则另用称为“畸零”的簿册来登记。这些簿册又会在卷首绘画地图。簿册编制完毕后,即抄成一式四份,一份黄色封面的交到中央户部,其余三份封面为青色,交给交址承宣布政使司及各府、县保存。每十年更新田丁的数目。

经济赋役

明朝对交趾采行多项税务及赋役制度。负责征收的官员,在府州县有税课司、河泊所副使等,另外有本场局使副等名目。1414年,明廷规定交址每亩田征粟五升,植桑沙每亩征丝一两,每一斤丝征绢一匹。明政府又设盐税,交趾人民每月煮盐若干,送交提举司收藏,待承宣布政使司检验后,才可发卖。若私煮或私卖,则会被判罪。

明朝又加紧开取交趾资源,运回中国。凡是金银矿产,都设官督民开采。在山林地区,令人民寻找象牙、犀角。在海滨地区,令人民到下海采集珍珠。另外,土产如胡椒、香料,以及珍禽异兽如鹿、象、龟、雀、猿、蛇等,都大肆搜刮,以带回中国,以致民不聊生。

文教及选拔

明朝政府在交趾开设学校,访求有在儒学、医术、僧道方面有才能的,都委以官职,并使之教授有关才艺。而在交趾人的学习课程方面,明廷把中国儒家典籍中的《四书五经》、《性理大全》等书颁发给各州县做读本,并派僧道传布佛教、道教。

对交趾知识分子,明廷在占领之初便致力招揽。如在1407年农历六月癸卯,明成祖向交址总兵官张辅等下令,将该地“怀才抱德、山林隐逸、明经能文、博学有才、贤良方正、孝弟力田、聪明正直、廉能干济、练达吏事、精通书算、明习兵法、武艺智谋、容貌魁伟、语言便利、膂力勇敢、阴阳术数、医药方脉之人,悉心访求,以礼送赴京擢用。” 后来更制定了岁贡生进入国子监的措施:起初规定府学每年两名入选,州学每两年三名入选,县学每年一名入选。后来改为:府学每年一名入选,州学每三年两名入选,县学每两年一名入选。由承宣布政使司、提刑按察使司及府州县地方官员负责,安排生员在入选后第二年的农历正月一日进京朝觐。至于入选为岁贡生进入国子监的条件,则是“不拘入学年月浅深,择有学行者”。

习俗民生

明朝统治交趾期间,曾实行与越人习尚及生活有关的措施。按越南史家陈仲金的说法,明廷是企图“使安南人同化于中国人”。 不过,其若干措施,亦如中国学者郭振铎、张笑梅所说,是“稳定社会秩序”具体情况是:

祭祀:1414年农历九月,下令设立文庙、风云、山川等神坛壝,依时进行拜祭。

衣冠服饰:1414年农历九月,男女不许剪发,妇女必须穿短衣长裙,与中国衣冠制度相同。

民众待遇:在战事中死亡的将士民众,均予以妥善安葬;年迈有声威者,给以礼遇;鳏寡孤独无依者,设养济院收容。又对被胡朝迫害惨死的陈朝贵族,给以追赠谥号及修理坟墓。

驿站制度

1415年农历十月,明廷听从总兵官张辅的建议,从广西钦州地区至东关城(今越南河内)一带,建立驿站系统。于是,明政府于东关城至慈山府嘉林县(今越南北宁省嘉平县)设置马驿;另外,明政府又在至灵县(在越南清化省)、东潮县(在越南海阳省)而到与钦州接壤的万宁府,设置水驿,以便公文传递。

兵制

1416年,明总兵官张辅在交趾抽调人民当兵,方法是:在设有卫所的地方,每户抽三丁当兵,而清化以南,因人口较少,每户只抽二丁为兵。在没有设立卫所的地区,则在险要处设立堡栅,由民兵负责把守。

历史原因

中国明朝收复越南不久,越人便奋起抵抗,虽然多次遭明军平定,但起兵潮流仍此起彼落,持续了二十年,最后更成功驱逐明人。越人之所以要发动抗明,越南近代史家陈仲金简单归纳为两点:“陈朝宗室还有人企图恢复旧业,况且我国尚有许多人不愿做中国的奴隶”。 详细而言,则有如下因素:

明朝官府的压迫:明廷在越南实行的统治措施当中,无可避免地扰乱了越人的生活,加上派往越南的官员,往往以高压控制,使当地人大感困苦,《明史》记载“交人(越南人)苦中国约束,又数为吏卒侵扰,往往起附贼,乍服乍叛。” 较显著的例子是侵渔当地百姓的中官马骐,连交趾承宣布政使司也无法禁制,“马骐贪暴,洽不能制,反者四起”; “中官马骐以采办至,大索境内珍宝,人情骚动,桀黠者鼓煽之,大军甫还,即并起为乱”,但是明政府仍不恤当地民情,刑罚严酷,使起事者有增无已。 抗明势力之一的清化蓝山豪族黎利,曾忆述他的起兵,本是不得已地被明人迫出来的:“及其(明朝)贼虐愈甚,民命弗堪,凡有智识者,皆被其害。朕虽罄家所有以奉事之,冀其免祸,而彼害朕之心曾不少恕,义兵之举,朕实出于不得已焉耳。”

交阯之失,原因非常复杂,而用人是最大的失误。交阯初入疆土,正当抚恤,可明朝只把这块“新疆”当作利源,实行敲骨榨髓的剥削,光每年进贡孔雀羽毛即达一万支。交阯地处边远,内地士人都不愿意到那里去做官,交阯州县官员多是西南地区云、贵等省之人,或官员劣转、贬谪,都把他们打发到交阯去。这种状况使得交阯地方官员的素质普遍较为低下,百姓何以依靠?当战乱起来时,朝廷战略方针左右摇摆,择将又十分轻率失宜,使得交阯分崩离析之势一旦形成,就无法挽回。处理交阯军政,必用一位素有威望、熟知地理民情,且为交阯人所畏惧的名将,昔日三平交阯的大将军、英国公张辅,可称不二人选,当时他年龄也不算太老。但不知何故,朝廷没有起用他。当宣宗放弃招抚之策,决心一意进剿后,先用的是荣昌伯陈智和都督方政,岂知这两个是死对头,素不想能。二人战败后,又用年轻的成山侯王通担任总兵官。王通出身勋臣之门,其父王真是靖难功臣,追封宁国公。王通虽是将门之后,却无多少将才,更乏威重之势,对交阯的情况也不太了解,朝廷竟如此轻率地将祖宗之业及数十万军民的性命托付此人!

陈朝支持者的企图恢复旧业:1407年十月,明朝灭胡朝后不久,便有简定帝陈頠的起兵,务求“兴复陈室”,历史上称为后陈朝。 到重光帝陈季扩领导时,更是“豪杰从风响应”,声势浩大。

民族因素:越共学术机关越南社会科学委员会提出,越人起义抗明与民族气节有关,“我国(越南)人民仍然保持了象征著民族的崛起和自豪的英雄气概。从明军侵占我领土、践踏民族独立的时候起,我国人民就在全国各地拿起武器跟敌人进行了激烈的斗争。” 到后来黎利得胜后发布的《平吴大诰》,便提出中越本为两个不同的国家:“惟我大越之国,实为文献之邦。山川之封域既殊,南北之风俗亦异。自赵、丁、李、陈之肇造我国,与汉、唐、宋、元而各帝一方。”此种概念,成为越人起兵抗明的动力之一。

陈氏遗裔起事

1407年,明军占据交趾后,访求陈氏子孙,但近代越南学者陈仲金却认为这只是故意欺骗,以便杀害,因此无人敢出。到该年的农历十月初二,陈頠(旧号简定,据越南史载是陈艺宗的次子)在谟渡(在今越南宁平省安谟县安谟村)与陈肇基起兵,自称“简定帝”,建元兴庆,是为后陈朝,在乂安、化州一带活动,曾降明军的邓悉改投陈頠,于是军势逐渐强大,更于1408年农历六月的日丽海口之战击败明军,窃据了乂安以南的国土,这令交趾的明人官署感到难以收拾,向明廷上奏“逆贼简定、邓悉等聚众,请益兵剿之。” 到农历十二月中,陈頠会合顺化、乂安、清化等地军队,准备进攻东都。明廷派大将沐晟与都指挥使司吕毅所率领的四万云南兵讨伐,并在逋姑杆(在今越南南定省)与陈军爆发激战,结果明军大败,吕毅战死,沐晟退至古弄城(在今越南南定省懿安县平格村)。陈頠正想乘胜追击时,被邓悉劝阻,于是后陈朝发生内讧,邓悉被诛,邓悉之子邓容到清化,并找到陈艺宗之孙陈季扩,于支罗县(在今越南河静省)尊立为帝,年号重光。其后,陈季扩乘着陈頠忙于跟明军作战之机,俘虏陈頠,尊为太上皇,以图一同抗明。

明廷调兵遣将,务求镇压交趾的动乱。1409年农历二月,派张辅为总兵,王友为辅,率军进入交趾救援。张辅先追击陈頠,于美良县将之擒获,俘送金陵。陈季扩则逃回乂安。张辅军所到之处又多行杀戮,甚至积尸为山、抽肠系树、煎肉取膏、炮烙为戏等等,尚生存的则被掠为奴婢而转卖。

1410年以后,陈季扩军与明军周旋后,始终无力抵御,向明廷求封请和又不被接纳。1413年农历四月,张辅军攻打乂安,陈季扩军缺乏粮食,残存者仅十分之三四。最终,张辅攻破化州,陈季扩潜逃不遂就擒,被押解燕京途中投海自尽。后陈朝告终。

民变蜂起

除陈氏遗族的反明抗争外,尚有其他多股起事势力,情况如下:

起事 | 战况 |

|---|---|

同墨 | 1410年,清化人同墨自称“掳掠将军”,曾击破明军,俘获明军指挥,并获陈頠授任“清化郡府管”,但最终亦溃散。 |

阮银河 | 势力较次于同墨,但“亦诸豪之尤者”,最终亦溃散。 |

黎蘃 | 清威人黎蘃杀明军都司卢旺,据慈廉县,明人愄惧,后来溃散。 |

黎康 | 清潭人,拥众拒敌,最终溃散。 |

杜桧、阮嚣 | 长安人,拥众拒敌,最终溃散。 |

红衣起义军 | 起源于太原省的少数民族起义军,常常身穿红衣,开始活动于1410年。“红衣”起义军后来扩大到越南北部、西北部和清化省及义安省山区,对明政府所造成的损失甚大。据《明实录》所载,到1426年农历三月,太原、宣化二府仍有一批“红衣黑胸”,号称“红衣贼”的抗明起事部队(明人称这与“交趾宣化、嘉兴等府贼首周庄等纠合云南宁州红衣贼”有关而且太原、宣化邻近云南的宁远州),每当明军征讨,便逃入山林,明军撤去便再出来继续行动。 |

陈月湖 | 在清化磊江纠合“蛮人”起事,自称月湖王,1415年农历十月被明军击败俘获,送到南京处死,余党郭元庆相继被歼灭。 |

阮贞 | 阮贞等人在陆那县地区起事,1417年农历闰五月被明军平定,处死。 |

黎核、潘强等 | 顺州人黎核、潘强、土官同知陈可论、判官阮昭、主簿范马缓、千户陈恼、百户陈吾侪、南灵州判官阮拟、左平县知县范伯高、县丞武万、百户陈巴律等起事,参与人数达千余人,1417年农历六月被明军所平。 |

杨进江 | 1417年农历十月,杨进江在北昼等寨起事,为明军平定,杨进江等被处斩,余众溃散。 |

潘僚 | 1419年农历七月,乂安知府潘僚(亦为当地人)因明政府逼取金银,便起兵包围乂安。后来被明将李彬击败,逃到哀牢。(《明实录》称事件发生于农历八月,又称潘僚失败后到玉麻州投靠当地土官,被李彬遣人追捕)其后,潘僚于十一月集合“红衣贼”千余人对抗明军,战败,逃入老挝。 |

范软 | 1419年农历十月,范软等在俄乐县巨勒册聚众起义,被明军击破,处斩范软。 |

陈直、武贡等 | 1419年农历十一月,乂安府偈江县地区的陈直自称“金吾将军”,与“红衣贼”联合起兵。另外,该县的淘金户武贡、耆老黄汝典,以及丘温县人农文历、武定州人陈大果、快州人阮特、善誓县人吴巨来均起事反明,不久被明军剿捕。 |

郑公证、黎行等 | 1419年农历十一月,郑公证、黎行、范善、阮持、阮多构、陈芮等,见东关城(即东都)防守薄弱,一同起兵,但均被明将李彬所败。 |

陶强 | 1419年农历十一月,嘉林州善才县人陶强起事,曾一度打败明军,但最后亦被李彬遣将击破,最终,陶强被明军擒杀。 |

丁宗老 | 1419年农历十二月,建平府大湾县丁宗老等起兵,不久被明军所平。 |

范玉 | 安老县(在今越南海防地区)涂山寺僧人范玉聚众起兵,自称“罗平王”,建元“永宁”,建置官属,于东北沿海一带活动。1419年农历十二月,明军击破范玉军队,范玉脱走。 |

黎饿 | 1420年农历六月,出身家奴的黎饿,在谅山一带诈称陈睿宗玄孙,纠合数万人起兵,自称“天上皇帝”,改元“永天”,攻打昌城、平滩栅等地。后来被明将李彬以大军击败,黎饿逃去,不知所终。 |

黎利暴乱

蓝山起义的领导人物黎利

蓝山起义的领导人物黎利

1424年,黎利听从少尉黎只的建议,制定了“先取茶隆(在今越南乂安省),略定乂安,以为立脚之地,资其财力,然后返斾东都”的方略,在越中地区日渐坐大,包围西都,进占顺化、新平等地,明廷也不得不多派兵员赴越增援。1426年,黎利军进迫河内,明征夷将军王通会合十万大军迎敌。农历十月,在崒洞之役(又作

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。