-

会同馆 编辑

中国古代都城,皆设有朝廷接待宾客的机构,汉以后的鸿胪寺,即专司其职的衙署,至元代改为隶属礼部的会同馆。明清仍设鸿胪寺,但其职责为专司朝仪班位,不再管理接待事务,只是会同馆的主管官员加鸿胪寺少卿衔。

另有兵部所属递送公文和接待人马的机构,金代名四方馆,明清为会同馆。

与之相关的还有专司翻译外邦文书的机构,明代名四夷馆,清改称四译馆。会同馆虽然不是行政衙门,也不是一种很重要的建筑类型,但却是皇都机制的一个重要组成部分,承载着发展对外关系的功能。

中文名:会同馆

功能:朝廷接待宾客

元 、 明 、 清 三朝接待藩属贡使的机构。

《元史·百官志一》:“会同馆,秩从四品。掌接伴引见诸番蛮夷峒官之来朝贡者。 至元十三年始置。二十五年罢之。二十九年复置。元贞元年以礼部尚书领馆事,遂为定制。”

《明史·职官志一》:“﹝兵部﹞所辖,会同馆大使一人,正九品,副使二人,从九品。”

《清史稿·职官志一》:“ 顺治 元年,会同四译分设二馆。会同馆隶礼部,以主客司主事 满 汉 各一人提督之。”

定都南京时期

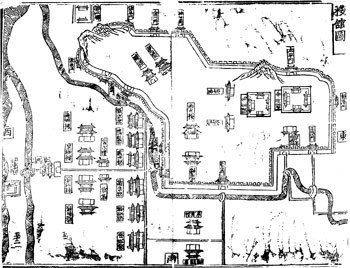

图1明代南京楼馆图中会同馆、乌蛮驿位置

图1明代南京楼馆图中会同馆、乌蛮驿位置

《大明会典·兵部·驿传》规定,“自京师达于四方设有驿传,在京曰会同馆,在外曰水马驿并递送所。”但洪武时南京为京城,应只设会同馆,不应设驿,江宁府及所属四县也无名“乌蛮”之驿。

按明代朝贡制度,贡使可携带一部分特产,由礼部规定时间,在驿馆开市交易,所以乌蛮驿又称乌蛮市,是一处专为外邦贡使

乾隆十三年合并会同、四译两馆后,固定属于礼部的会同馆共有三处:《日下旧闻考》引《礼部册》:“朝贡使人之馆舍三,一在宣武门内京畿道胡同,一在宣武门外横街,一在东江米巷御河桥”。三馆概况如下:东江米巷御河桥会同馆

第一处,东江米巷御河桥会同馆,在《宸垣识略》绘的京城略图中,翰林院与“会同馆”南北对应;嘉庆七年(1802年)日本人冈田玉山等编绘的《唐土名胜图绘》中也标明了此馆的位置。(图17、18)此馆有房72间,按前述每间23平方米,密度50%计算,占地约3300平方米,约合50亩。从《京城全图》中位置推测,其东西两面与翰林院一致,约20丈(64米),则南北占地应为16丈(51米余),它南面西邻有一小块属于俄罗斯馆,北面一块空地也可能属于会同馆。

但记录这72间房格局的是道光二十四年的《则例》,《京城全图》绘的是乾隆十五年的状况,两者相距九十多年,其间至少在道光九年公议胡同会同馆迁来后有过改动。本文附图所标示的,只是大约的空间概念,准确的界限已无从考据,建筑格局更难说清。

不过,《京城全图》中翰林院与会同馆之间缺了一座淳王府。1860年英国在东江米巷设立公使馆,“租”的是“梁公府”,即淳亲王胤祐的裔孙,镇国公奕梁的府第。此府现在仍存有宫门、正殿、翼楼、寝宫等十几座古建筑,只缺少了前部轿厅、阿斯门和后部罩楼等少量建筑。

胤祐为康熙第七子,康熙四十八年封郡王,雍正元年晋亲王,八年逝,其子降袭为郡王。绘制《京城全图》时应是郡王府,现存规制与郡王府等级相同,但不知何故未绘入图中,有一种可能是允祐封为郡王、亲王后,其府不在此处,乾隆十五年以后才建成郡王府。

京畿胡同会同馆

第二处,京畿胡同会同馆。道光二十八年《礼部则例》记载有房60间。此馆位于今复兴门内大街,即清代刑部街以北,西单北大街以西。因两街相交处有牌楼名“瞻云坊”(俗称西单牌楼),因此清代文献中常把此馆地址写为“宣武门内瞻云坊”,具体街道在《京城全图》中标为“京畿道街”,官方文献又称“京畿道胡同”。

雍正十二年,”奏准将瞻云坊内务府官房九十四间给为步军统领官,旧有安定门大街公署,仍交内务府收管。”《京城全图》中的京畿道街近代已无,近代的中京畿道是《京城全图》中九门提督衙门北面的横街,两街南北相距约30丈(96米),从图中占地比例推测,东西约为45~48米,共占地约4000平方米,按雍正十二年时有房94间计算,共有建筑约2200平方米,密度恰为50%左右。《京城全图》中绘的房屋数大约是60间,与道光时数量相同,估计是从雍正十二年到乾隆十五年的十几年间倒塌了或划出去三十几间房。现在此处已全部建成新楼,毫无遗迹可寻。

宣武门外横街

第三处,宣武门外横街。此馆在《光绪顺天府志》中已注明,“旧有礼部所属会同馆,今废”。由于此馆在前些年被热炒过一番,而且言之凿凿,认定一处古建筑就是清代住过琉球等国使者的“国宾馆”,还引来了琉球后人,今日本冲绳的人士前来拜谒。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。