-

王贞仪 编辑

王贞仪(1768年-1797年),字德卿,号金陵女史、江宁女史。祖籍安徽泗州府天长县,寓居江苏江宁府上元县(今南京市) 。中国清代科学家、诗人,嘉应州知州王者辅的孙女。

王贞仪出身书香门第,自幼受到良好教育,尤其受到祖父王者辅的影响,对天文、算学、地理和医学都很喜爱。王者辅死后,王贞仪与祖母董氏及父亲等人奔丧关外,并在吉林居住四年,向蒙古“阿将军”的夫人学习骑射,又随闺友陈宛玉的祖母卜太夫人学习古诗文。乾隆四十九年(1784年),随父亲等护送祖父的灵柩回到江宁,随即又与祖母、父亲、伯父等人一同到各处游历。乾隆五十一年(1786年),随祖母回到天长旧居。乾隆五十七年(1792年),王贞仪与诸生詹枚成婚。婚后继续读书求学,并于嘉庆元年(1796年)将自己的文稿整理为《德风亭集》。嘉庆二年(1797年),王贞仪因病逝世,年仅三十岁。著有《星象图释》《历算简存》《德风亭初集》等。

王贞仪的诗质朴无华,直抒胸臆,不少诗作反映了社会现实 。她不仅广泛涉猎经史诗文,而且深入到天文、地理、数学、医学等科学领域,史称“班昭之后一人而已” 。作为女科学家的王贞仪在世界上颇有声誉。她的形象被印在外国的明信片上,国际天文学联合会以她的名字命名了一颗小行星,《自然》杂志将她选入“为科学发展奠定基础的女性科学家” 。

全名:王贞仪

字:德卿

号:金陵女史、江宁女史

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:江宁府上元县(今江苏南京)

出生日期:1768年

逝世日期:1797年

主要成就:广涉经史诗文,深入研究天文、地理、数学、医学等科学领域,并取得一定成果

主要作品:《星象图释》、《历算简存》、《德风亭初集》等

命运多舛

王贞仪于清乾隆三十三年(1768年)生于江宁的一个书香门第。父亲王锡琛精于医学,祖母董氏知书达理。祖父王者辅学识渊博,酷好读书,家中藏书多达七十五橱。在祖父、祖母的教育下,王贞仪自幼爱学习,善思考。祖父对她影响尤深,不仅教她为诗、作文章,还“细训以诸算法”。据王贞仪后来回忆,她长大后,“学历算,复读家藏诸历学善本十余种,潜心稽究十余年不少倦”。

正当王贞仪埋头书案、孜孜以求时,不料祖父却获罪罢官,被遣戍吉林,后来死于戍所。那时她才十四岁。经此突然事故,王贞仪不仅家事中衰,困沛无常,家中藏书散失殆尽,而且,从此“苦无师承并无所问难质疑者之人。虽或有得,而终不能精。尝自怅然”。

遭此严重打击,王贞仪奋学向上之心仍未减退。在随侍祖母、父亲、伯父奔丧吉林期间,她拜识了祖父挚友“陈侍御”之妻卜老夫人(也是王贞仪闺友陈宛玉的祖母),向卜老夫人(即谦爻老人)“执女弟子礼”。同时,她又向一位蒙古“阿将军”的夫人学习骑射,经过苦练,已能“发必中的,跨马如飞”。 她还参加公开比赛,像男子一样地“跨马横戟,往来如飞”。她自己还欣赏这种举动,曾为此写下了得意的诗句说:“亦曾习射复习骑,羞调粉黛逐骑靡。”

游历山海

十六岁时,王贞仪随长辈扶榇回到江南,后“又侍祖母及父亲自都中至关西”,“西游临潼,而复历吴、楚、燕、越(粤)之地”,加上前次“东出山海”,先后“经行不下数万里”。十八岁时,她回天长旧居一载。十九岁那年,再回南京。几年的周游,使这位好学的少女大开了眼界,增长了许多在闺房中难以获取的知识。泰山、华山等名山的巍峨,山海关、潼关的雄伟,三江、五湖的壮阔,都给她留下深刻记忆。沿途名胜古迹、民俗物产更使她感慨系之。以上种种,都反映在她的诗、词、赋中(参见“主要影响-文学”部分)。

几年周游,不仅锻炼了王贞仪的诗才,还造就她勇于求真的性格,这对其一生影响极大。在少女时期,她就已下定决心,要在重男轻女的世俗偏见下,以一个巾帼女子做出同须眉男儿一样的业绩来。

潜心究学

王贞仪回到金陵后,一直住到二十五岁出嫁。这几年是她潜心究学的最佳时期。除了与“宇内才媛闺秀”如胡慎容等人继续“朝千诗、暮百艺”地“投赠答和”外,她把主要精力都投放在“习历、习算”,“研究句股测量方程之术”上。王贞仪认为,以上学问与人民的生活关系密切,“固生民日用之所不能废也”。因此,她十分喜爱这方面的书籍,经常废寝忘食地学习。为了求得真知,明辨是非,她多次与人争论,“凡目前之意所抵悟者,辄必攻辩”。为此,她往往被女友人们误解成“闺中狂士”,受到冷遇。

王贞仪不仅认真钻研书本,而且,尽可能因陋就简地作些力所能及的实验,以证实书中的道理。一次,她读张衡《灵宪》有关月食的学说,思考许久而不得其解。到元宵之夜张灯时,别人都在赏灯,她却利用亭中悬挂的大晶灯与东西两侧的大圆屏镜上下左右不停地移动,以模拟太阳、地球、月球的运行轨道,终于悟出了月食的奥秘。

在提倡熟读四书五经、以八股取士的清代,士子们大多热衷科举,不愿学习历算等自然科学。愿意学的,又怕它艰深难懂,望而却步。偶有学者,或不得要领,或故意把它神秘化。王贞仪针对人们对自然科学的歧视、误解和畏学情绪,一再指出它对民生的重要影响,并陆续编写出一些“其义约而达、其理简而显”的、使初学者“无虑难知”的入门书。她最推祟清代天文学家和数学家梅文鼎。以梅文鼎的《历算》为蓝本并参照它书,她撮要编成《历算简存》(即《术算简存》)五卷;又抱病将梅氏《筹算》七卷中乘、除、平方、立方、开方等八目“损繁指奥”,述成《筹算易知》一卷。贞仪还将自幼所习天文历算心得汇编成《象数窥余》四卷,并附绘图象,“务求其理众晓,且简直明晰而不疑于用”。可惜这些著作都未流传下来。此外,她还撰写了后来收进她文集中的《月食解》等一系列天文学著作(参见“主要作品”部分)。

王贞仪于史学,曾作有《读史偶序》一篇,知其通晓历史,喜读史籍。

不惧毁誉

乾隆五十七年(1792年),二十五岁的王贞仪与宣城(今安徽宣州)人、诸生詹枚结婚。 婚后,王贞仪虽分心家事,“半废笔墨”,诗作减少。有时与丈夫以诗唱和,写有作品,又怕“有少得罪于舅姑,贻讥于内外”。同时,她也为自己的成绩常招致旁人忌恨而苦恼。“誉始兴而毁旋起”,“须眉之辈其忌刻排挤则更有甚焉”。”这些,都限制了她聪明才智的充分发挥。詹枚深深为王贞仪惋惜,代妻子妥为保存诗作,并建议她将所有文稿自辑成集,然未能如愿。

尤其大胆的是,王贞仪竟然鄙弃当时所谓防闲涉嫌的条规,在与詹枚结婚后不久,却以一个绮年少妇,不怕非议,收纳了一个少年书生夏乐山作为学诗的弟子。 嘉庆元年(1796年)春,在夏乐山的恳请,以及詹枚的热情支持下,王贞仪开始编辑文集。经过一番焚删,她将文稿中“可存者十之二三”收为《德风亭集》。该集录缮成,果然又有男士操起“妇人女子,唯酒食缝纫是务,不当操管握牍,吟弄文史翰墨为事”的老调,攻击她不该好“名”。王贞仪不再忍让,指出男女均是人,务学同一理,学问并非专为男子独设,并说:“毁我誉我,不妨两任之。”

患病早逝

当文集缮成以后,王贞仪却因疟疾复发,卧病不起,在嘉庆二年(1797年)秋后谢世。数年后,詹枚亦随她而去。二人未留下子女。

科学

王贞仪的治学兴趣十分广泛,她在青年时代就不仅有通常大家闺秀在经史诗文方面的修养,而且在天文、地理、历法算术和医学等自然科学方面具备了当时的较高科学水平,成为中国古代少有的女科学家。

天文学

王贞仪钻研历代天文著作,深谙张衡、虞喜、祖冲之、何承天、僧一行的学术成就,也了解哥白尼和第谷的学说,对中西天文学都有深入的研究。 她现存的科学著作,大部分是以梅文鼎学说为宗批驳各种谬误的天文学论述。

乾隆时期,官方观测天文和制定历法的指导学说基本上是浑天说和地心说。西方的日心说虽已传入中国,但不占支配地位。在民间,居统治地位的宇宙观是天圆地方的盖天说。许多人不理解在圆形的地球上人怎能立足生存,不理解月食何以产生,更不了解地球的大小和日、月、行星的实际运行。王贞仪写出了《地圆论》《月食解》等著作,对以上问题作了辨疑解惑。

在这些有关天文学中的天象问题上,王贞仪都提出了独特的见解。她的《岁差日至辨疑》一文,对岁差的原理、测定以及推算方法都有准确的论证和简明通俗的说明。《经星辨》《日月五星随天左旋论》和《月食解》等文则对于恒星数字、日月五星的移动方向、月食和日地的关系等方面进行了论述。王贞仪在这类文章中,有的是综述前人的研究成果,有的则在此基础上进一步论证并纠正一些学者在天文学上的成就。如在《日月五星随天左旋论》中,她概述哥白尼学说为“以太阳中旋而地球旋转于外”,认为很可能是正确的。这种看法与当时占统治地位的乾嘉学派是对立的,表现出在科学上勇于探索的可贵精神 。她还能利用天文知识,通过观测天象来推断晴雨丰歉,造福于众。

《影响世界历史的50位女科学家》中的王贞仪形象

《影响世界历史的50位女科学家》中的王贞仪形象

针对人们对地圆说的不解,王贞仪撰有《地圆论》一文。她在文章中反复阐述了地体浑圆的论点,指出地球所处位置是四周皆天的空间,地球上任何地方的任何人所站的都是地,头顶的都是天,对宇宙空间来说,上、下、侧、正的关系位置都是相对的,从而解释了人在圆形体上环立而不致倾斜跌倒的道理。 她还具体指出了中国在地球上的位置“偏居赤道北北陆近顶”;地球周长以二百五十里为一度,共三百六十度;地球是宇宙的中心,周围顺序以月(月球)、辰星(水星)、太白(金星)、日轮天(太阳)、荧惑(火星)、岁星(木星)、镇星(土星)、列宿天(众星天)、宗动天(恒星天空)九重“相包如轮”不停地绕地球转动。并举出了各星与地球的距离。

王贞仪的宇宙观,与克罗狄斯·托勒密的地心说很相近。那时,她虽然已接触到主张以太阳为中心的宇宙日心说,但还不能理解和接受,当然更不会有现代人的天体宇宙知识。另外,艾萨克·牛顿的万有引力定律还未传入中国,她对人能附着于地球而不脱落的道理,也不可能作出科学的解释。尽管如此,她的天文知识和宇宙观在当时的中国还是居于先进行列的。

数学

中国古代对数学(算学)的研究渊源久远,成就辉煌,但历代妇女中通晓者极少,王贞仪是这极少数妇女中突出的一位。她对数学中的三角勾股问题有过详细的研究,她的《勾股三角解》一文反复解释了勾股弦及其三者之间的关系,说明三角形和勾股的关系及其计算方法。王贞仪还十分推崇清初著名数学家梅文鼎,对他的《筹算原本》刻苦攻读,能融会贯通。因梅文鼎原书深奥难懂,王贞仪便作了改编,用浅显易懂的文字和方程式写成《筹算易知》一书,“截其六法,只用乘除”,使初学者易学易懂,朝得暮能,便利了后学。

王贞仪数十年如一日的无师自学,她在《象数窥余》自序中叙述了其刻苦研习的情况:她自小即熟读历算诸籍,常常废寝忘食以求有成,又研究勾股、测量、方程各方面的学问,遇有疑义找不到人请教,“未尝不废书搁笔三叹而兴焉,唯以好之既酷,未能弃置。”王贞仪潜心以学,锲而不舍,24岁时还写出了《术算简存》一书。

清代,西洋历法已传入中国,一些守旧儒生顽固不化,反对使用更为精确的西洋历法,王贞仪则主张摒弃门户之见,集思广益。她认为:“理求其是,何择乎中西,唯各极其兼收之义。”正反映出她作为一名学者所应有的可贵的科学态度。

文学

在文学上,王贞仪留下了包括诗、词、赋、传、记、辨、书、解、跋等各种体裁的著作《德风亭初集》13卷。德风亭是王贞仪家园中一处亭落的名称,当她十七八岁时,曾与姐妹等人读书于此,故以此亭命名自己的文集。若论其诗,一般论者称她的五言古体如《吉林途中》,“颇近选体”,七言古体如《饲蚕词》《捣练图》《枯树叹》,“皆有篇法”,近体“佳句亦多可采”,而且诗文“皆质实,说事理,不为藻采”。 她自称其作诗犹“鸟之鸣春、虫之语秋、言所欲言而已”。她对诗学理论也有自己的见解,认为写诗“无非写我之志,发我性情而已”,不必拘泥古法。

王贞仪的诗歌作品很能反映她的思想抱负。她曾以花木兰、大小乔、聂隐娘等为题材,写下了《题女中丈夫图》的长诗,抒发自己“足行万里书万卷,常拟雄心似丈夫”的豪迈情怀。她希望妇女都有“丈夫之志才子胸”,这样就能争取到“谁言儿女不英雄”的平等地位。 在王贞仪的作品中,没有一般女性纤媚柔弱之态,她也不屑于迎合时尚。一首《随父谪戍塞外过潼关》写道:

路过秦州口,关雄控九州。

重门严柝钥,盘岭踞咽喉。

白日千岩俯,黄河一线流。

东南标险界,行旅亦难游。

又《登岱》诗中说:“谷云蒸万岫,海日浴三宫。”正如同时代的诗人袁枚在《随园诗话》中所言,王贞仪的诗“俱有奇杰之气,不类女流”。

在吉林和以后的游历生活中,王贞仪还有机会接触了社会民情,她的《蚕妇词》《捣练图》等诗篇即描述了劳动妇女的艰难生活,并寄予了极大同情。另有一些作品则抨击了社会上贫富不均、官吏横征暴敛的残酷现实。 在《富春道中时值荒旱感成一律》中,对地主富户及封建官府在“千田无复有青黄,赤地空遭旱魃殃”的灾荒年月,不顾人民死活,依然逼租催粮,她作了无情的抨击,并为“逃民大抵填幽壑,野哭安能达上方”而叹息。

王贞仪游历甚广,又生活在一个世道中落的家庭,因而对生活有比较成熟的理解。所以,王贞仪具有封建时代一般女子不曾有的进步思想,其作品既具思想性,又取得了一定的文学成就,堪称为有独立人格和敏锐思维的女诗人。

医学

王贞仪在医学方面承受了父亲的家学,通晓医术,并能诊脉看病。一次,她去探望病中的女友人刘季容,发现郎中的处方与病情不合,不禁十分惊讶。王贞仪重新为病人诊脉,认为此病实系阳盛阴虚,逼血妄行,故应进以清降之剂,所用必生地、麦冬、丹参、阿胶之类,使血不随气上升,补其阴,抑其阳。又闻病人夜间心虚多汗,故以当归、枣仁等佐之。而郎中所开药单,不唯药不对症,而且会使病情恶化。王贞仪对庸医之多很感气愤。她认为,大凡治血者,当察有火无火,气虚气实,这是不容忽视的一个关键。

王贞仪还主张以防病为主,虽有神方,也不及治病于未起。她提出了察脉、视人、因时、论方、相地的医道五诀,其医术反映了她辨证施治的思想,显然是一个能上下融通的良医。

钱嘉学派代表人物钱大昕“重其(王贞仪)学”,也认为她是“班昭以后一人而已”。

与王贞仪同代的诗人余秋农称颂她道:”海徼宏篇饶健气,莺花小制亦多情。自惭同住乌衣巷,不识西邻道韫名。”

稍晚于王贞仪的学者钱仪吉在为《术算简存》作序时称赞说:“贞仪有实学,不可没,班惠姬后一人而已。”

清中后期学者朱绪曾说:“自古才女”之长,“德卿以一人兼之”。

晚清学者诸可宝在《畴人传》中评论王贞仪的学术成就在一般士大夫学人之上。

晚清桐城学者肖穆在《女士德卿传》中赞扬道:“书史所载,女子聪慧,代不乏人,然未有德卿之能兼资文武,六艺旁通者也。” 并称赞她“博而能精”。

清末民初政治家赵尔巽等在《清史稿》中说:

①贞仪通天算之学,能测星象,旁及壬遁,且知医。为诗文皆质实说事理,不为藻采。

②女子治历算盖至鲜。

近现代学者蒋国榜曾为《德风亭集》作跋说:“德卿于书,无所不窥,工诗古人辞,尤精天算,贯通中西。自古才女如谢道蕴、左芬之属能为诗矣,未闻其能文章也;曹大家续汉史矣,宋宣文传周官矣,未闻其通天算也。德卿以一人兼之,可不谓彤管之杓魁青闺之收并乎?”

中国现当代学者来新夏评价王贞仪是“兼资文武、六艺旁通的女科学家”,并在她的传记文末说:“即在今日,对于这样一位思想前进、学识精深,把短暂的青春无保留地贡献于科学而无所吝惜的女科学家也是值得我们钦敬、怀念和加以研究的。”

在《清代人物传稿》中,“王贞仪”条目的作者韩恒煜称赞道:

①她是一位精通天文历算,兼谙医学,喜爱文辞诗赋,学贯中西、才华出众的青年女学者。

②在封建社会,知识妇女的成就大多表现在诗词歌赋绘画艺术方面。像她这样通晓历算、全面发展的不多。见诸记载的更是寥若晨星,屈指可数。其中除班昭继成兄班固《汉书》八表天文志未竟之篇,被传为千古美谈外,影响之大仅次于班昭的就算王贞仪了。

美国作家瑞秋·伊格诺托夫斯基认为:“王贞仪是中国历史上最伟大的学者之一”,“她被视为清朝最伟大的智者之一并为世人所铭记”,“她的作品影响了后世众多科学家、数学家与作家”。

日历中的王贞仪形象

日历中的王贞仪形象

在王氏众兄弟姐妹行中,王贞仪的大姐也爱好数学,她与王贞仪通信,有的通篇都是探讨三角几何题。妹妹王静仪亦聪慧好学,能用铜片铁线仿造“洋式小鸣钟”,一月余即可制成,“虽不能准定时刻,而拨之亦传声响”。贞仪有这样的姐妹为伴,尽管物质生活是“家少负郭田,十口空罄瓶,虽亦役仆婢,操作必自行”,但是,精神生活却很丰富多采。

王贞仪虽然生活在“往往论学术,断不重女子”的旧时代。难免要受到传统礼教的约束。尤其在卜老夫人的反复训导下,她不得不“循雌伏之理”,向封建妇道就范。写出作品后,她不敢轻易示人或刊出,“唯守内言不出之训,以存女子之道”。所以使得“自闺中知己”以外,没有可以“讲学究正”的人。而这些闺中名媛才女,又“不足以究深学,知大道”。凡此种种,使她“见闻有限,耳目局隘”,影响到了治学的广度与深度。为此,王贞仪很是痛苦,曾感叹道:“夫同是人也”,“八经诸书……岂徒为男子辈设哉?” 但她坚信女人和男人一样可以大有作为:“岂知均是人,务学同一理。”

亲属

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

祖父 | 王者辅 | 字惺斋,曾任丰城知县、嘉应州知州、宣化知府等职,精通历算,著述甚丰。 |

祖母 | 董氏 | 知书达理。 |

父亲 | 王锡琛 | 精通医术。曾汇集了自己的临床经验,撰成《医方验钞》稿本四卷。 |

大姐 | —— | 常与王贞仪通信,探讨数学问题。 |

妹妹 | 王静仪 | 聪慧好学。 |

丈夫 | 詹枚 | 与王贞仪一起读书,并协助她整理书稿,还为其著作出版四处奔走。 |

以上内容来源 | ||

友人

陈宛玉 、刘季容 、胡慎容 、钱与龄(蒯夫人) 等。

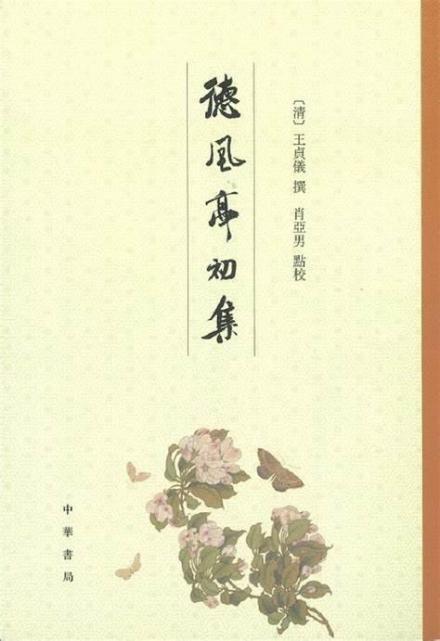

《德风亭初集》

《德风亭初集》

除《德风亭初集》外,据朱绪曾和钱仪吉所见,王贞仪的作品还有《术算简存》5卷、《筹算易知》1卷、《重订策算证讹》1卷、《西洋筹算增删》1卷、《德风亭二集》6卷、《绣紩余笺》10卷、《星象图释》2卷、《象数窥余》4卷及《文选诗赋参评》10卷等,可惜大部分失传。蒋国榜所刻《金陵丛书丁集》中收录了部分诗词、信、序等。《岁差日至辨疑》《盈缩高卑辨》《经星辨》《黄赤二道解》《地圆论》《地球比九重天论》《月食解》《勾股三角解》《敬书家大人医方验抄后》等著述得以保存,使后人得以了解其天文学、算学和医药贡献。

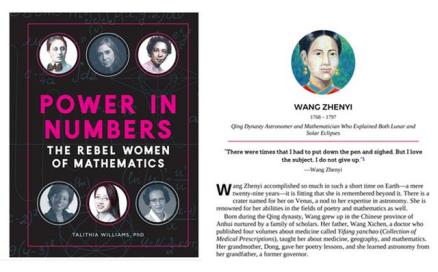

著述、网站纪念

对王贞仪(右)的纪念

对王贞仪(右)的纪念

2018年,美国数学教授撰写的《数学的力量:数学的反叛女性》(Power in Numbers)中,王贞仪作为第一位“先驱者”被介绍。

2019年《自然》(Nature)网站把王贞仪列为“为科学发展奠定基础的女科学家”。

陨石坑命名

金星陨石坑

金星陨石坑

1994年,国际天文学联盟(IAU)为表彰王贞仪在天文学领域的卓越贡献,将金星上一个编号为6487,中心位置位于(13.20 °、217.80 °),直径23.40 km的陨石坑,用王贞仪的名字命名,以此来纪念这位18世纪伟大的中国天文学家、数学家。

播出时间 | 节目名称 | 饰演者 | 图册 |

|---|---|---|---|

2020年 | 《国家宝藏第三季》 | 张子枫 |

|

2024年 | 《航天之夜》 | 金晨 |

关于王贞仪的生平,参见诸可宝编《畴人传》卷7、赵尔巽等编《清史稿》卷508等史籍。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

王贞仪的影视形象

王贞仪的影视形象