-

耳目 编辑

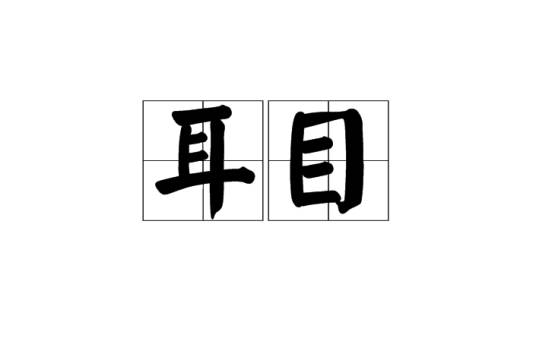

耳目,汉语词语,读音为:ěr mù,意思是指视听。 出自《荀子·君道》。

中文名:耳目

拼音:ěr mù

释义:耳朵和眼睛

出处:《左传·成公二年》

注音:ㄦˇ ㄇㄨˋ

2.

《礼记·仲尼燕居》:“若无礼,则手足无所措,耳目无所加。”3.

《史记·五帝本纪》:“劳勤心力耳目,节用水火材物。”4.

宋·苏轼《石菖蒲赞》:“菖蒲味辛温无毒,开心补五脏,通九窍,明耳目。”5.

鲁迅《彷徨·伤逝》:“这空虚又即刻发生反响,回向我的耳目里,给我一个难堪的恶毒的冷嘲。”6.

《荀子·君道》:“耳目之明,如是其狭也。”7.

《国语·晋语五》:“若先,则恐国人之属耳目於我也,故不敢。”8.

《梁书·武帝纪中》:“故能物色幽微,耳目屠钓,致王业於缉熙,被淳风於遐迩。”9.

元·刘祁《归潜志》卷七:“所患耳目不广,不能周知民间苦乐,国势安危。”10.

清·田兰芳《蓬莱(袁可立别业)纪胜杂体小引》:“若然,则是神仙能超然物外而克盈人之耳目者,实造于文士之笔端也。”11.

《左传·成公二年》:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。”12.

晋·袁宏《后汉纪·和帝纪上》:“《国语》、《世本》、《战国策》、《楚汉春秋》、《太史公书》,今之所以知古,后之所由观前,圣人之耳目也。”13.

唐·韩愈《争臣论》:“圣贤者,时人之耳目也。”14.

梁启超《叙例》:“是以联合同志,共兴《清议报》,为国民之耳目,作维新之喉舌。”15.

刘少奇《对华北记者团的谈话》:“你们的笔,是人民的笔,你们是党和人民的耳目喉舌。”16.

《书·益稷》:“帝曰:‘臣作朕股肱耳目。’”孔颖达疏:“君为元首,臣为股肱耳目,大体如一身也。”17.

《旧唐书·姚珽传》:“臣以庸朽,滥居辅弼,虚备耳目。”18.

清·侯方域《南省试策一》:“举天下至於无可信,而乃欲寄其耳目,托其心腹,则其势不得不流於偏重,而私昵得以用之矣。”19.

《史记·魏其武安侯列传》:“武安吏皆为耳目,诸灌氏皆亡匿,夫系,遂不得告言武安隐事。”20.

《北史·房彦谦传》:“唯愿远布耳目,精加采访,褒秋毫之善,贬纤介之恶。”21.

明·冯梦龙《东周列国志》:“褒姒自此密遣心腹左右,日夜伺申后之短。宫门内外,俱置耳目,风吹草动,无不悉知。”22.

清·魏源《圣武记》卷一:“大清又厚抚辽人之往来我地者,於是降人与辽人皆为我耳目。”23.

周而复《上海的早晨》第三部四七:“有些场合,他不去,会有人告诉他的,至少有江菊霞这个耳目。”24.

周建人《没有共产党就没有新中国》:“党派了联络员带领我们躲过了敌人的耳目,通过了层层封锁线。” 25.

明·施耐庵《水浒》第十一回《朱贵水亭施号箭 林冲雪夜上梁山》:“小人是王头领手下耳目,姓朱,名贵。原是沂州沂水县人氏。”26.

《后汉书·朱浮传》:“使者以从事为耳目。”

1、耳朵和眼睛:掩人~(比喻以假象欺骗蒙蔽别人)。

2、指见闻,引申为审察和了解。~所及ㄧ~一新ㄧ~不广。

3、指视听所系的事物或标志。

4、指替人刺探消息的人:~众多。

5、比喻辅佐或亲信之人

6、指侦察或了解情况。亦指暗探

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。