-

驻藏大臣 编辑

驻藏大臣(藏文:བོད་བཞུགས་ཨམ་བན ):特指中国清代中央政府定制式派驻西藏并参与西藏和清政府中央交流的驻扎大臣,由非定制式留守大臣演变而来。早期称“钦差驻藏办事大臣”,简称西藏办事大臣,后提高职权而全称为“钦命总理西藏事务大臣”,对外也是外交长官。正副各一员,副职称帮办大臣,还有助手们。雍正六年(1727)始置,至宣统三年(1911)改任西藏办事长官,历一百八十三年。

1709年康熙帝派临时大臣赫寿赴拉萨监理青藏高原属国和硕特汗国的政务,1720年清军赴拉萨赶跑准噶尔军后岳钟琪—延信等大臣先后留守,1727年变为定制。清朝统治西藏的体制因势而变:早期册封汗王和宗教领袖;后废止汗王制(不同意固始汗之孙罗卜藏丹津称汗要求)、又废除达赖管家管政务的第巴制,而设诸噶伦集体领导,继而在颇罗鼐父子时期实行首席噶伦带郡王爵位制,最后设噶厦配套强化型驻藏大臣。

驻藏大臣的职权因时势变化而阶段性加强:早期(郡王颇罗鼐父子掌政时期)是监管;乾隆十五年(1750)不再设郡王爵位,颁布《酌定西藏善后章程》规定驻藏大臣和达赖喇嘛共治,配四噶伦分管前后藏,驻藏大臣直辖达木蒙古和霍尔三十九族;最后是统管,打败廓尔喀之后,乾隆五十八年出台全面管理西藏的《钦定藏内善后章程》,加强办事大臣对噶厦的管理、整顿封建领主关系减轻其剥削程度,益于社会安定 。

还节制三个小王国不丹、锡金、拉达克。

中文名:驻藏大臣

外文名:Tibet Amban

朝代及时期:清代雍正六年(1728)至宣统三年

职责:代清朝派驻西藏地方

早期的全称:“钦差驻藏办事大臣”

提高职权后:“钦命总理西藏事务大臣”

职权变化:监管—共治—总揽诸方面要务

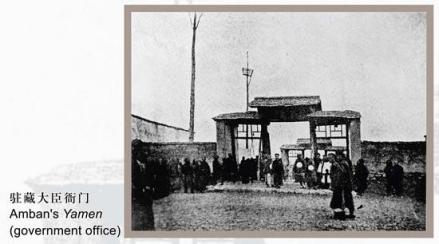

遗址:清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆

前代治藏

主词条:宣政院、明朝治藏历史

元朝设置宣政院管理西藏地区军政要务,这是历史长河里西藏“支流” 正式汇入中国区域政权“流域”版图的开始。除在中央封萨迦派高僧八思巴等人为国师外,还在西藏地区直接建立地方军政机构,名为“乌思藏纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府”,隶属于宣政院,并驻有军队,进行人口调查,派遣繇役,征收赋税。宗教上,元朝册封的大宝法王是当时西藏最高宗教领袖。

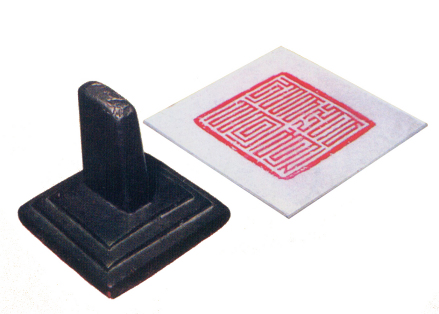

元朝宣政院印

元朝宣政院印

除设置专门的管理机构以外,明朝对西藏佛教各教派的领袖都加封号。这些受封的宗教领袖和僧俗官员,年年纳马和土特产作为对朝廷交纳的贡品,朝廷照例给予优厚的回赐。从此,从藏区到京城沿途喇嘛、官员。朝贡使团络绎不绝,有的多达三四千人,不仅加强了政治上的联系,也有利于经济文化上交流。

永乐时,明朝还修了从雅州(今四川雅安)到乌斯藏的驿道,设置了驿站,大为便利了西藏与内地的交通。西藏盛行佛教,喇嘛教分为许多派别,其中主要是红教(宁玛派)和黄教(格鲁派)。红教在元代是西藏最大的教派,明朝永乐年间宗喀巴另创格鲁派,在前藏(今拉萨和山南地区)和蒙古诸部发展较快,永乐时期宗喀巴弟子释迦也失来京朝见,被明成祖封为“大国师”。宣德时释迦也失再度来京,又被封为“大慈法王”。

和硕特附清

明末,藏巴汗政权崛起于日喀则,最后24年统治整个西藏。1642年被来自青海蒙古的和硕特汗国的 君主固始汗推翻。固始汗是藏传佛教格鲁派的护法王,他在天山时期建立和后来扩张到青藏高原的和硕特汗国是清朝属国(固始汗1635年从天山区域率军去救助黄教之前为稳定后方就开始对刚刚建立的清称臣),是青藏高原的和硕特王朝(有多个板块,西藏只是其中一个板块,且该地达木蒙古和霍尔三十九族不归西藏管理),格鲁派汗国是汗王(为护法王)和格鲁派领袖形成复合型统治形态(该政权里面的第巴只是达赖的经济权管家,权力来源于固始汗的授予和达赖管家的身份),固始汗是全盘型统治者、而后来的汗王主要领导军事,宗教领导是达赖喇嘛,政府(即次级政权)主要领导者是达赖的第巴。 1642年推翻藏巴汗后,四巨头——固始汗与格鲁派摄政索南群培、五世达赖及其师傅四世班禅共同派遣使者前往盛京加强与清朝早期政权的联系,1643年到达盛京,清太宗皇太极立即率领亲王、贝勒、大臣等出城迎接,皇太极还亲自对天行三跪九叩之礼,期望西藏人的到来是上天护佑清朝的表现。次年清军就攻下了北京,使信佛教的清皇室进一步重视西藏佛教。

顺治三年(1646),固始汗与卫拉特各部首领二十二人联名奉表贡,清廷赐以甲胄弓矢,命其统辖诸部。——确定了主权关系。(1635年还没有“命其统辖”,没有这种形式上的确认性授权关系)

顺治帝四次(1644年、1648、1650、1651年)派出大臣去拉萨请五世达赖前来北京传法,1652年2月(顺治九年正月),五世达赖在清朝官员的陪同下率随行人众三千人,自西藏起程,1653年1月15日(顺治九年腊月十六日)到达北京。顺治帝以“田猎”为名,与五世达赖“不期然”而相会于南苑猎场。达赖在京传法了一段时间,被封以达赖喇嘛称号。

康熙四十四年(1705年)夏,拉藏汗在冲突战争里杀了桑结嘉措,然后向康熙皇帝请示西藏形势的处理问题(准噶尔部对西藏形势也虎视眈眈),即要求康熙皇帝介入管理具体大事了,是清朝介入具体统治了。

临时钦差

和硕特汗国高层是三巨头加个小头,小头是达赖的第巴(总管),其权力来自达赖管家的身份,是固始汗授予其行政权的,但他不满足于总管的地位。五世达赖喇嘛去世,第巴-桑结嘉措秘不发丧,诡称达赖坐静闭关,长达15年之久,以达赖之名揽权,担心国王达赖汗(朋素克)换个第巴。桑结嘉措结纳准噶尔的噶尔丹,自称“土伯特国王”,对抗和硕特汗国,1697年立14岁的仓央嘉措为六世达赖,并派遣密使赴京请封。此时西藏政局矛盾尖锐。

1701年拉藏汗继承汗位(清朝康熙皇帝册封为翊法恭顺汗),与桑结嘉措的矛盾日益尖锐。1705年桑结嘉措买通汗府内侍,向拉藏汗饮食中下毒,被拉藏汗发觉,双方爆发了战争,第巴战败,1706年6月28日桑结嘉措被处死。事发后,拉藏汗向康熙帝报告桑结嘉措“谋反”事件,并奏称六世达赖仓央嘉措不守清规(情歌诗人),是假达赖,请予“废立”。康熙帝准奏,将仓央嘉措解送北京予以废黜。1707年拉藏汗和他确立的第巴隆素,决定选定阿旺伊西嘉措为六世达赖,迎到布达拉宫坐床,后来得到康熙的册封。

但是,藏、蒙诸部里大量格鲁派信徒大多数认为他是非法达赖,政局难以稳定。因此,康熙四十八年(1709年),康熙皇帝派遣侍郎赫寿前往喇萨(拉萨),办理西藏事务,监理政务,处理拉藏汗与格鲁派主流势力冲突后的乱局。此为清代派遣大臣驻藏办理政事之始,但赫寿为临时派员,未成定制。

留守大臣

清圣祖玄烨

清圣祖玄烨

雍正初年留驻西藏的副都统鄂齐 ,1726年向雍正皇帝奏称:“臣至西藏,审视情形。首领办事之人互相不睦,每每见于辞色。达赖喇嘛虽甚聪敏,但年纪尚幼,未免有 偏向伊父索偌木达尔扎(索甫达结)之处。康济鼐为人甚好,但恃伊勋绩,轻视众噶隆(伦), 为众所恨。阿尔布巴赋性阴险,行事异于康济鼐,而索诺木达尔扎因娶隆布奈(鼐)二女, 三人合为一党,隆布奈行止妄乱,札(扎)尔鼐庸懦无能,应将此二人以噶隆原衔解任,则阿尔布巴无人协助,自然势孤,无作乱之人矣”。

背景:1717年准噶尔汗国策妄阿拉布坦派策零敦多布,攻入拉萨,杀死拉藏汗,和硕特汗国灭亡。1718年清朝由青海出兵入藏,全军覆没;1720年,清朝第二次出兵,赶走准噶尔军。1721 年春,清朝决定废除原来西藏达赖政府中总揽大权的第巴一职(其前提是没有同意恢复汗王制度 即不同意固始汗之孙罗卜藏丹津要求,只是同意他进藏协助平乱),设置噶伦数人集体负责西藏地方的政务,五个噶伦之间的矛盾日益明显。

正式设立

雍正帝

雍正帝

背景:五个噶伦的冲突导致西藏政局危险,首席噶伦康济鼐是拉藏汗女婿(1716 年初他被拉藏汗任命为阿里地区总管),1725 年任首席噶伦而总管西藏政务,兼管后藏和阿里地区的事务,他不在拉萨的时期由阿尔布巴代行首席噶伦的职权,居第二位,1727年出现阿尔布巴之乱(卫藏战争):在钦差大臣到达拉萨之前,他等人杀死康济鼐,爆发卫藏战争,五个噶伦之一的颇罗鼐(早期是拉藏汗倚重的军官)在达木八旗帮助下,1728年(在两路清军到达之前)打败阿尔布巴。另外,清庭抽调陕西、四 川、云南各地兵马15400 人,于1728 年五月初, 分北、南二路进军西藏(担心长期混乱及任何一方称霸自大),八月北路的二支清军到达拉萨。九月处理了作乱者阿尔布巴等人,同时对胜利者颇罗鼐也并非充分信任,担心一人独揽大权而引发大乱,采取分散权力和集体领导的方案,清朝只令颇罗鼐管理后藏和阿里两地区的事务,前藏事务则由颇罗鼐推荐的两名 贵族色朱特色布腾和策凌旺扎尔(今译才仁旺杰)负责,任命他们为噶伦,同时要颇罗鼐暂时统管前后藏的事务。清朝派来西藏的大员查郎阿向班禅宣读世宗的敕旨,将后藏直到 阿里地区都赏赐给班禅管辖,班禅一再辞谢,最后勉强接受了拉孜、昂仁、彭错林(今属拉孜)三地,自此西藏地方政权分 为前藏的西藏地方政府和后藏的班禅政权,但后者管辖区很有限。

完善体制

乾隆帝

乾隆帝

另外,雍正八年至十一年(1730—1733)玛拉、僧格、青保、苗寿等驻藏大臣曾先后多次亲率兵马或派兵戍守藏北腾格哩诺尔、达木等军防要地(属于达木蒙古地区),严防蒙古准噶尔部的侵扰,致准部一直未敢大举入侵,西藏始终保持着安定的局面。

乾隆初年,谕旨明确指示:“达赖喇嘛系执掌阐扬西方佛教之人,颇罗鼐系约束管理藏内人众之人。然而如有应行办理事件,还需请示驻藏大臣,由驻藏大臣按理裁处”。这也就是说,西藏地方的宗教事务由达赖喇嘛掌理,政务则由颇罗鼐主持,但是最后决定权在驻藏大臣。以后颇罗鼐病故,谕令其子珠尔默特那木扎勒承袭“郡王”爵位,并明确驻藏大臣傅清、纪山于珠尔默特“应教导者即行教导,应加防范者即行防范”。说明朝廷已经授予驻藏大臣足够多的发号施令、掌辖领导地方的绝对权力。

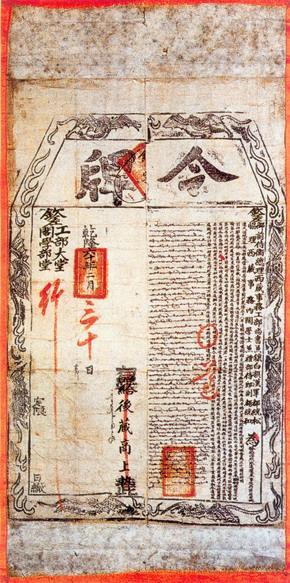

乾隆年间颁给驻藏大臣的令牌

乾隆年间颁给驻藏大臣的令牌

乾隆十五年(1750),在七世达赖帮助下平定了袭父之郡王爵位的珠尔默特那木札勒之乱,清廷不再用郡王制,颁布了第一个治藏法律文件——《酌定西藏善后章程》十三条,内容主要包括:凡西藏重要事务由达赖喇嘛并驻藏大臣裁决;高僧、代本等地方各级官员的擢革治罪“务须遵旨请示达赖喇嘛并驻藏大臣酌定办理”;达木蒙古地区“俱归驻藏钦差大臣统辖”,设立噶厦公所,淘汰冗员;收回滥发的免差文书,取缔官员随意增加的差赋徭役;制定地方政府仓库管理制度,等等。——“并”是共治,另外,达木蒙古地区俱归驻藏钦差大臣统辖(严防蒙古准噶尔部,另外,原来由蒙古贵族管辖的霍尔三十九族后来也由驻藏钦差大臣统辖)。上述措施明确了驻藏大臣的地位和职权,健全了地方政府行政机构,整饬了西藏的财税制度,遏止了欺诈百姓的不法行为,减轻了百姓的负担,有利于西藏社会的发展,为后来制定更加完善的章程打下了基础。章程不再用郡王制,而是提高达赖和驻藏大臣二者的地位,其实它有一个前提是,达赖接受当今皇帝像,他供奉在宫廷。

全盛时期

福康安

福康安

章程明确规定:政治上驻藏大臣地位与达赖、班禅平等;宗教监管上规定达赖、班禅及以下高僧活佛的转世实行金瓶掣签制,由“驻藏大臣亲往监同抽掣”;行政人事上噶伦及以下地方官员由“驻藏大臣会同达赖拣选”;外交上集权于中央,由驻藏大臣负责处理;军事上规定每年由驻藏大臣“巡视边界,操阅番兵”,奖优罚劣;财政上驻藏大臣严格管理财税,监制钱币,合理摊派租税徭役,等等。

驻藏大臣总揽了西藏地方人事、行政、财政、军事、司法、外交等一切重要政事权力,从而使其权限达到了最高地步。

《钦定藏内善后章程》是清廷治藏的重要法律文件,是包括驻藏大臣在内的西藏各级僧俗官员的行动准则,其精髓就是将西藏的政治、宗教、人事、外交、军事、财政等一切重要事务皆置于清廷的绝对监督之下,通过驻藏大臣予以管理。此后驻藏大臣依法治藏,加强了对西藏的管理,努力增进西藏与内地的政治、经济和文化联系。他们限制封建领主的残酷剥削,在一定程度上调整了西藏农奴制生产关系的某些环节,有益于西藏社会的进步。譬如,饱经战争创伤的后藏人民民不聊生,和琳、和宁、松筠等驻藏大臣殚精竭虑,亲自到各处调查了解,奏请中央免征全藏粮赋1年,豁免以前所欠的钱粮,并由中原内地支援捐款白银4万两,救济灾民。他们定了10条章程,对灾民实行抚恤并亲自监督,颇受西藏人民的爱戴。在任期间,他们还加紧训练地方军队,加强国防;勘测、绘制山川地形图,设界立碑;铸造银钱,统一西藏的货币等。除此之外,他们还注意了解西藏的天文、地理、宗教、政治、风土民情等,著述颇丰,这些都成为今天我们了解和研究西藏历史文化的第一手史料,弥足珍贵。

此期驻藏大臣“总理西藏事务”(全称由“钦差驻藏办事大臣”,变为“钦命总理西藏事务大臣”),对内安辑藏政、平息叛乱、制定章程;对外防御准噶尔和廓尔喀的入侵等,很好地践行了自己的职责,产生了积极的影响,西藏地方各项事业也得到发展。

职务废除

清末三个驻藏大臣衙门中的一个

清末三个驻藏大臣衙门中的一个

固定制度

驻藏大臣区别于以往的留守,是两个特征:一个是参与西藏日常管理(办理西藏事务),二个是因此成为定制,日常管理需要定制化。因此,驻藏大臣特指中国清代中央政府定制式派驻西藏地方的、参与西藏日常管理的驻扎大臣,由非定制式留守西藏大臣演变而来的,康熙皇帝后期留守西藏的抚远大将军延信及后来的副都统鄂齐等,都是留守大臣,属于广义的驻藏大臣,但驻藏大臣这个概念在历史上特指定制式派驻。1727年(雍正五年)正月,清世宗采纳了鄂齐的建议,派钦差大臣僧格、马喇入藏,宣布敕谕,处理阿尔布巴之乱(卫藏战争)。该年他们还是遵旧制。

权力至上

清代,历任驻藏大臣对上直接受皇帝指挥,禀承中央政府政令办事。其奏章直陈,不隶属中央部院。而与中央主管机构——理藩院有关事项,由皇帝下部院议,然后呈皇帝饬驻藏大臣遵照执行。

对下,驻藏大臣主持一切政要,在理论上,他虽与达赖、班禅地位平等,但在实际执行过程中,即权力的实施上,则远超其上。驻藏大臣不会也不可能在西藏政治舞台上,由驻藏大臣、达赖喇嘛、班禅额尔德尼三方各自掌政一隅,形成三足鼎立的局面。

事实上,驻藏大臣位高权大,凡是包括达赖、班禅在内的西藏地方各级重要官员,都要遵其指示、受其挟制。如乾隆、嘉庆、道光皇帝曾多次反复谕旨八世、九世、十世达赖喇嘛:“尔喇嘛(尔呼毕勒罕)乃黄教企望之大喇嘛,嗣后惟感激主朕恩,一应事件,遵照钦差大臣指示(或教导)办理……。”再有,达赖、班禅及全藏一切陈禀及西藏地方一切应办事宜,皆须经驻藏大臣转奏皇帝裁决,其本人不得直禀朝庭更无权私自决定。乾隆年间,达赖喇嘛曾一度通过年班贡使,将上奏折子直禀朝庭。乾隆皇帝认为这样做有损驻藏大臣权力,特别是容易转致掣肘,旋即下令禁止,并昭示达赖。在反映主仆隶属关系的土地问题上,清代凡受封过的汗王、高僧大德、郡王、第巴、噶伦等,无不以“奉皇帝圣徽……” 向属下贵族。寺院颁发封地文书。以后驻藏大臣设立,一些曾得到过封地文书的僧俗领主,又呈请驻藏大臣发给土地文书执照、令牌等,这充分体现了中央政府对西藏的主权统辖关系。

乾隆五十七年(1792年),清政府为了遏制廓尔喀以劣质合金币流入西藏,换取我同等重量的银子,从中谋取巨额暴利,在驻藏大臣并四川总督多方呼吁努力下,终于圆满地监督鼓铸流通“乾隆宝藏”银币,于西藏首次实行银本制,开创了中国货币史之先河,反映了西藏地方与祖国大家庭血肉相连不可分割的历史。清季,英帝以大炮、刺刀兵临拉萨城下,强迫地方政府签订了非法的《拉萨条约》。在赔款期限上,英帝为隔阂西藏与中央政府的关系,为达到长期侵占我国领土的目的,拒不同意清政府代付250万卢比赔款,同时要求西藏地方政府每年只偿还10万卢比。在大是大非事关国家主权面前,作为中国政府全权代表的驻藏大臣张荫棠,与英帝展开激烈的争论。他态度鲜明,毫不相让,坚持由清政府3年内付清赔款,尽早收回国土,挫败了他们的险恶用心。英帝一计不成,又生一计。在赔款方式上,英帝又大做文章,旨在离间西藏与祖国的隶属关系。他们明知英藏间不得私下往来,却故意要噶伦将赔款支票亲交英人。为维护西藏事务应由中央政府出面做主对外交涉的主权,英人的无理要求当然遭到拒绝。事后,英帝侵藏头子荣赫鹏也被迫确信:“张荫棠氏之旨趣,殆欲坚决行使中国在藏主权,而不许地方当局自决,并欲阻碍英藏间一切交往……”

体系

驻藏大臣制度包括其系统的人员,不限于正副驻藏大臣两个人,其秘书等都属于这个制度。

驻藏大臣

驻藏大臣

驻藏大臣的下属有理藩院司官夷情章京 ,辅助管理霍尔三十九族 (即藏北三十九族)的土纳马赋事务。 另有随印笔贴式一人,以及粮台、把总等低级官吏。达木蒙古八旗佐领直属于驻藏大臣。

驻藏办事大臣与帮办大臣名义上为一正一副,实则互不统属,遇事掣肘。宣统二年(1910年),依驻藏办事大臣联豫 所奏,省帮办大臣,改置左右参赞各一人,隶属于驻藏办事大臣。“左参赞驻前藏,右参赞监督三埠通商事宜。”参赞下又有翻译、书记等官吏。

官印

驻藏办事大臣所用官印为银质虎钮,方三寸三分,厚九分,刻满、汉、回(维吾尔)三种文字,形制与西宁办事大臣相同。

驻藏大臣

驻藏大臣

早期(首席噶伦带郡王爵位的颇罗鼐父子掌政时期)驻藏大臣代表中央政府会同达赖监理西藏地方事务,诸如高级僧俗官员的任免,财政收支的稽核,地方军队的指挥,涉外事务的处理,司法、户口、差役等项政务的督察等。此外,并专司监督有关达赖喇嘛、班禅及其他大呼图克图(活佛)转世的金瓶掣签、拈定灵童、主持坐床典礼等事宜。

乾隆十五年(1750)颁布《酌定西藏善后章程》规定驻藏大臣直辖达木蒙古和霍尔三十九族;还节制三个小王国不丹、锡金、拉达克。其管辖范围主要是西藏,不限于西藏。

总揽

清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆的前言,概述了驻藏大臣制度的作用、地位:

西藏自古以来就是中国不可分划的领土,自元代以来,历代中央政府都对其有效行使主权,实施管辖。驻藏大臣制度是清朝实施的重要治藏制度,它不仅与蒙古汗王制度、郡王制度、噶厦制度、金瓶掣签制度、摄政制度一道,共同构建起比较完整的清中央治藏政策制度休 系,而且对上述政治制度起着统揽全局的功能,对于清朝中央政府在西藏地方的行使主权和施政管辖,发挥着至关重要的基础性作用。

在近两个世纪的时间里,驻藏大臣制度历经初创、发展、鼐盛、 巩固完善等历史阶段。期间,一百多位驻藏大臣先后赴藏任事,多项治藏章程相继出台,机构建制不断充实健全,驻藏大臣职能设定与职权范围不断扩大,影响力不断增强,政治地位更加巩固,中央对西藏行使主权与施政管辖的能力得到全面提升和加强。……

说明:这个前言所说配套“蒙古汗王制度”,应该是广义的驻藏大臣制度。1709年康熙帝派临时大臣赫寿赴拉萨监理青藏高原属国和硕特汗国的政务,1720年清军赴拉萨赶跑准噶尔军后岳钟琪—延信等大臣先后留守,1728年变为定制。

郡王制度

早期诸噶伦制度,因为卫藏战争而放弃,在颇罗鼐父子时期实行首席噶伦带郡王爵位制。

噶厦制度

因为颇罗鼐次子珠尔默特那木札勒(?-1750)继任郡王、后来作乱,因此,不再设郡王,而是建立噶厦配套强化型驻藏大臣。

乾隆十五年(1750)不再设郡王爵位,颁布《酌定西藏善后章程》规定驻藏大臣和达赖喇嘛共治,配四噶伦分管前后藏,驻藏大臣直辖达木蒙古和霍尔三十九族。

当时还是继续利用颇罗鼐势力,其侄子班第达(即多仁·班智达)参与平乱,受到清朝重用,为噶厦政府首任噶伦4 人里排名第一位。

金瓶掣签制度

金瓶掣签制度是针对达赖喇嘛、班禅大师等多个著名人物的转世灵童的认定问题,避免争执。这个制度还用到西藏之外的蒙古地区。

摄政制度

摄政制度是达赖喇嘛死亡后,至下一任达赖喇嘛成年之前,由摄政代理。后来的多任摄政与几世的达赖喇嘛矛盾很大,或者达赖喇嘛年轻而亡,或者摄政被杀(十三世达赖喇嘛杀了其摄政)。

纵观有清一代百余位驻藏大臣,良莠不齐,贤愚各异,臧否互见。驻藏前期(雍乾时期),清王朝鼎盛强大,驻藏大臣中出类拔萃、政绩卓然者众。个别大臣甚至是奋不顾身,为国捐躯,如僧格、玛拉、青保、苗寿、傅清、拉布敦、和宁、松筠等等。而驻藏中后期(嘉庆朝至终清)虽有文硕、张荫棠、赵尔丰、联豫等奋发有为者,然误国债事者、庸庸碌碌者也有之。究其原因,除了此期朝廷腐朽没落、思想文化禁锢、民族歧视政策以及外国列强入侵、半殖民地、半封建社会加剧等因素以外,其用人制度也是一大原因。然瑕不掩瑜,“我们不能因为驻藏大臣中出现几任庸才及一些错误,不能因为清朝朝廷的腐败,实行了民族压迫政策等等,就根本否定驻藏大臣制度,一笔抹杀驻藏大臣的历史作用。

抵御外侮

驻藏大臣的银质“赏牌”

驻藏大臣的银质“赏牌”

整饬军政

乾隆末年,清政府在出兵戡平廓尔喀入侵西藏事件后,有鉴于西藏地方各项制度松弛、政治腐败、军备不修、弊端颇多,致使大敌当前,无资抵御,所以决心大力整顿西藏事务。本着这个精神,大将军福康安、驻藏大臣和琳等人,奉命于乾隆五十七年末至五十八年初(1792—1793年),数月间拟定起草了有关西藏地方并驻藏大臣衙门应遵照执行的章程共计一百零一条,以后又从中汇总若干条,经中央政府核准后,正式颁行西藏地方政府遵行,这便是对后世颇具影响的《钦定藏内善后章程二十九条》。该章程是一个划时代的里程碑,标志着清政府在西藏的施政措施,已经达到比较完备的阶段。它集西藏地方一切权力于驻藏大臣一身,并以法律条款的形式固定下来。其内容包括驻藏大臣的地位与达赖喇嘛和班禅额尔德尼平等,督办西藏一切政务;嘎他以下各级官吏及各高僧活佛均为隶属关系,其任免、升迁由驻藏大臣会同达赖、班禅负责;驻藏大臣负责西藏防务,统率绿营兵弁、指挥操练地方军队,每年定期轮流巡察边界;稽察财政收支,督察地方司法、户口、差役;办理一切涉外事宜,主管对外贸易及铸造钱币;监督主持达赖班禅等高僧转世灵童掣签和坐床等等。总之,行政、人事、宗教、监管、军事、司法、外交、财税等一切大权,均由驻藏大臣牢牢掌握着,深深地影响着清代及其以后中央政府对西藏的施政。

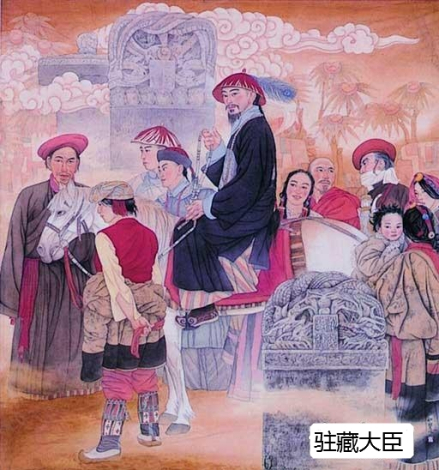

驻藏大臣与藏族官吏

驻藏大臣与藏族官吏

平定内乱

清代,藏族地区曾多次发生内乱。屈指数来,先是蒙古和硕部拉藏汗与第巴桑结嘉措权力之争,互相残杀,西藏局势动荡。钦差大臣赫寿被派赴藏,监理拉藏汗办事,很好地体现了中央政府“抚绥人民,以安众番”的用意。雍正初年(1727年)巴藏战争爆发,首任驻藏大臣僧格、玛拉在郡王颇罗鼐的支持下,一面保护达赖喇嘛于布达拉宫,极力避免被人劫持;一面积极设法平定内江,安抚人民,迎接清军的到来,最终严惩了阿尔布巴等犯乱者17人,安定了西藏的社会秩序。乾隆十一年(1747年),前藏又发生了达赖拉章(公馆)苏本堪布扎克巴达颜,以咒术诅咒郡王颇罗鼐一事,至使颇罗鼐与达赖喇嘛不和,产生了矛盾和裂痕。驻藏大臣傅清闻讯,认真履职,在调查弄清事实后,擒获制裁了肇事者,圆满地解决了此事,得到朝廷的好评。特别值得一提的是,此后不几年,珠尔默特那木扎勒袭其父颇罗鼐“郡王”位后,多行不义,乖戾诡谲,“自立名号”,伐其兄及侄,荼毒属部;与达赖喇嘛构衅,勾结准噶尔部发兵以为声援,伪言奏撤驻藏官兵,广布私探,凡驻藏大臣一举一动辄侦逻之。阻绝驻藏大臣与中央政府塘汛往来,致“年书不得达旬日”。更有甚者,他还调兵运炮,拟于1750年10月杀尽钦差大臣并塘汛官兵客民,阴谋发动分裂叛乱。就在国家主权残遭蹂躏,西藏地方有受到要威胁的紧要关头,驻藏大臣傅清、拉布敦临危不惧,不顾皇帝“你二人孤悬在藏,甚属危险,末可轻举”的劝谕,将叛酋引至驻藏大臣衙门,数其罪恶正法之。须臾,二大臣与围楼纵火、数十倍于已的叛乱分子展开了激烈的肉博战。傅清手刃数名,身被三伤。力竭自刎以死;拉布敦挥泪挟刀跳楼,杀数十敌,肠出委蛇于地,然后死……他们以自己一腔热血,谱写了一曲可歌可泣的爱国主义的诗篇。

赈恤灾黎

1887年驻藏大臣文硕致尼泊尔荣格·巴哈杜尔·拉纳的信

1887年驻藏大臣文硕致尼泊尔荣格·巴哈杜尔·拉纳的信

1904年驻藏大臣有泰与侵略西藏的英国少校荣赫鹏

1904年驻藏大臣有泰与侵略西藏的英国少校荣赫鹏

驻藏大臣之设立是自元明以来中央政府对西藏地方管理制度的重大发展。虽入选良莠不齐,明庸互见,但这一制度对于加强祖国统一,巩固边防,促进民族团结均起过积极作用。

驻藏大臣绝大多数命运是好的,有极少数人因为时代环境(晚清时期)或个人能力等而出现命运问题。

驻藏大臣

驻藏大臣

1905年发生在巴塘的驻藏帮办大臣凤全被戕事变,是康藏近代史上影响深远的一次重大事件,关于巴塘事变的起因、性质过去多认为是“反洋教”、“反封建压迫”,然而,巴塘事变实际上有着十分复杂的背景与原因。

最后的驻藏大臣赵尔丰,在西藏贡献巨大,辛亥革命后因为与革命军冲突而被处死。

张荫棠1906—1907年担任驻藏大臣,在西藏深得民心,“张大人花”盛开于西藏各处。

驻藏大臣制度还包括正副大臣的秘书等,这个系统的后裔,在民国时期有过重要影响,突出代表是号称民国藏地女钦差的刘曼卿,她父亲先后担任清王朝驻藏大臣秘书和九世班禅秘书,她作为南京国民政府的使者在西藏工作多年,返回后著《康藏轺征》一书。

自雍正五年(1727)至宣统三年(1911),凡185年间,清廷派往西藏之大臣计173人次:其中办事大臣102人次(重任3次者玛拉1人,复任2次者索拜等14人,由帮办大臣擢职者18人,未到任者6人,实际到任者64人);帮办大臣共71人次,(复任者5人,未到任者15人,实际到任者51人)减去重任、复任、擢职者37人,清廷先后遣臣往藏136人,未到任22人,实际到任114人。

说明:清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆的前言,所说配套“蒙古汗王制度”,应该是广义的驻藏大臣制度,包括1709年康熙帝派临时大臣赫寿赴拉萨监理青藏高原属国和硕特汗国的政务。和硕特汗国1717年灭亡,狭义的驻藏大臣制度是1728年正式宣布的。

姓 名 现任职衔 上谕任免期 实际任卸期

雍正朝

僧 格 总理 雍正五年正月至十一年正月(1727.2—1733.2) 十一年七月离藏返京

玛 拉 总理 雍正五年正月至六年十一月(1727.2—1728.12) 六年十一月送七世达赖至里塘后返京

迈 禄 协理 雍正五年十一月至十一年正月(1727.12—1733.2) 十一年四月玛拉抵藏后还京

周 瑛 协理 雍正五年十一月至七年六月(1727.12—1729.7)

玛 拉 总理 雍正七年六月至九年二月(1729.7—1731.3) 九年十一月仍在藏,次年三月抵京

包进忠 协理 雍正七年六月至十年六月(1729.7—1732.7)

青 保 协办 雍正九年二月至十二年二月(1731.3—1734.4)

苗 寿 协办 雍正九年二月至十二年二月(1731.3—1734.4) 九年六月抵藏

李 柱 协理 雍正十年四月至十一年正月(1732.4—1733.2)

玛 拉 协办 雍正十一年正月至乾隆元年八月(1733.2—1736.9) 十一年四月抵藏

阿尔珣 雍正十二年二月至十二年(1734.4—1734) 十二年八月抵藏

那苏泰雍正十二年二月至乾隆二年九月(1734.—1737.10)

乾隆朝

姓名 | 旗籍 | 职衔及差事 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

杭奕禄,完颜氏 | 满洲镶红旗 | - | 1737 | 1738 | - |

纪山 | 满洲镶红旗 | - | 1738 | 1741 | - |

索拜 | 满洲 | 副都统 | 1741 | 1744 | - |

傅清,富察氏 | 满洲镶黄旗 | - | 1744 | 1748 | - |

索拜(再任) | 满洲 | - | 1747 | 1748 | - |

拉布敦,董鄂氏 | 满洲正黄旗 | - | 1748 | 1749 | - |

纪山(再任) | 满洲镶红旗 | - | 1749 | 1750 | - |

傅清(再任) | 满洲镶黄旗 | - | 1749 | 1750 | 殉难于珠尔默特那木扎勒之乱 |

拉布敦(再任) | 满洲正黄旗 | - | 1750 | 1750 | 殉难于珠尔默特那木扎勒之乱 |

同宁,宗室 | - | - | 1750 | 未赴任 | - |

班第,博尔济吉特氏 | 蒙古镶黄旗 | - | 1750 | 1753 | - |

那木扎勒,图伯特氏 | 蒙古正白旗 | - | 1750 | 1752 | - |

多尔济 | - | - | 1752 | 1754 | - |

舒泰 | - | - | 1752 | 1757 | - |

兆惠,吴雅氏 | 满洲正黄旗 | - | 1753 | 1754 | - |

萨拉善,宗室 | 满洲正白旗 | - | 1754 | 1757 | - |

伍弥泰 | 蒙古正黄旗 | - | 1756 | 1759 | - |

官保,吴雅氏 | 满洲正黄旗 | - | 1757 | 1761 | - |

积福 | 蒙古镶黄旗 | - | 1759 | 1762 | - |

辅鼐 | - | - | 1761 | 1764 | - |

- | - | 1761 | 1765 | - | |

阿敏尔图 | - | - | 1764 | 1766 | - |

玛瑺 | - | - | 1765 | 1768 | - |

官保(再任) | 满洲正黄旗 | - | 1766 | 1768 | - |

托云 | - | - | 1767 | 1770 | - |

莽古赉,宗室 | 满洲正蓝旗 | - | 1767 | 1774 | - |

常在 | - | - | 1769 | 1771 | 卒于任上 |

索琳,完颜氏 | 满洲正蓝旗 | - | 1771 | 1773 | - |

恒秀,爱新觉罗氏 | 满洲正白旗 | - | 1773 | 1777 | - |

伍弥泰(再任) | 蒙古正黄旗 | - | 1773 | 1776 | - |

留保柱,乌祁忒氏 | 蒙古正白旗 | - | 1775 | 1779 | - |

恒瑞,宗室 | 满洲正白旗 | - | 1776 | 1781 | - |

索琳(再任) | 满洲正蓝旗 | - | 1779 | 1780 | 卒于任上 |

保泰,图伯特氏 | 蒙古正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1780 | 1783 | 那木扎勒之子 |

博清额,富察氏 | 满洲镶黄旗 | - | 1780 | 1785 | - |

庆麟 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1783 | 1789 | 班第之孙,因廓尔喀之乱革职 |

留保柱(再任) | 蒙古正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1785 | 1787 | - |

雅满泰 | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1786 | 1789 | - |

佛智 | - | 驻藏办事大臣 | 1788 | 1789 | - |

舒濂 | 满洲正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1788 | 1790 | - |

巴忠 | - | 驻藏办事大臣 | 1788 | 1789 | 因谎报廓尔喀军情,畏罪自尽 |

普福 | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1789 | 1790 | - |

普福(擢任) | 蒙古正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1790 | 1790 | 因廓尔喀之事革职治罪 |

雅满泰(再任) | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1790 | 1791 | 因廓尔喀之事革职治罪 |

保泰(再任) | 蒙古正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1790 | 1791 | 因廓尔喀之事革职治罪 |

奎林,富察氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1791 | 未到任 | 卒于赴任途中。 |

舒濂(再任) | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1791 | 1792 | 到任即病殁 |

鄂辉,碧鲁氏 | 满洲正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1791 | 1792 | - |

额勒登保 | 满洲正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1792 | 1792 | - |

成德 | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1792 | 1794 | - |

和琳,钮祜禄氏 | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1792 | 1795 | 和珅之弟 |

和宁 | 蒙古镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1793 | 1800 | - |

松筠 | 蒙古正蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1794 | 1799 | - |

嘉庆朝

??

姓名 | 旗籍 | 职衔 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

英善,萨哈尔察氏 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1799 | 1804 | - |

和宁(擢任) | 蒙古镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1800 | 1801 | - |

福宁,伊尔根觉罗氏 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1801 | 1803 | - |

福宁(擢任) | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1803 | 1805 | - |

成林,伊尔根觉罗氏 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1803 | 1805 | - |

策拔克,博尔济吉特氏 | 蒙古镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1804 | 1805 | - |

文弼 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1805 | 1808 | - |

玉宁,他塔喇氏 | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1805 | 1808 | - |

文弼(擢任) | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1808 | 1810 | - |

隆福,宜特墨氏 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1808 | 1809 | - |

阳春,库雅拉氏 | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1809 | 1811 | - |

阳春(擢任) | 满洲正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1811 | 1812 | - |

庆惠 | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1811 | 1812 | - |

瑚图礼,完颜氏 | 满洲正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1811 | 1814 | - |

丰绅,佟佳氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1812 | 1812 | 奉旨回任 |

祥保,钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1812 | 1814 | - |

喜明,佟佳氏 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1814 | 1814 | 到任即升为办事大臣 |

喜明(擢任) | 满洲正蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1814 | 1818 | - |

珂实克 | - | 驻藏帮办大臣 | 1814 | 1820 | 病卒于归途 |

玉麟,哈达那拉氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1817 | 1821 | - |

灵海 | - | 驻藏帮办大臣 | 1819 | 1822 | - |

文干,他塔喇氏 | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1820 | 1823 | 病卒于任上 |

道光朝

???

姓名 | 旗籍 | 职衔 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

那丹珠 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1821 | 未赴任 | 仍留原任 |

保昌 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1821 | 1826 | - |

松廷,郑佳氏 | 满洲正蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1823 | 1827 | - |

敦良 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1825 | 未到任 | 赴任途中受伤,回京调养 |

广庆 | - | 驻藏帮办大臣 | 1826 | 1829 | - |

惠显,富察氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1827 | 1831 | 慈禧太后的外祖父 |

盛泰 | 蒙古正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1828 | 1831 | 因病去职 |

兴科,萨克达氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1830 | 1830 | 到任即升为办事大臣 |

兴科(擢任) | 满洲镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1830 | 1833 | - |

隆文,伊尔根觉罗氏 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1830 | 1833 | - |

隆文(擢任) | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1833 | 1835 | - |

徐锟 | 汉军正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1833 | 1835 | - |

文蔚,费莫氏 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1834 | 1836 | 转任盛京兵部侍郎 |

嵩濂,伊尔根觉罗氏 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1834 | - | 疑未到任 |

那当阿 | - | 驻藏帮办大臣 | 1834 | 未到任 | 调任哈密帮办大臣 |

庆禄 | 蒙古正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1834 | 1836 | - |

庆禄(擢任) | 蒙古正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1836 | 1836 | - |

鄂顺安,鄂拖氏 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1836 | 1837 | - |

关圣保,伊尔根觉罗氏 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1836 | 1840 | - |

讷尔经额,费莫氏 | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1837 | 未到任 | 调任西宁办事大臣 |

孟保,孟佳氏 | 汉军镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1838 | 1839 | - |

孟保(擢任) | 汉军镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1839 | 1842 | 转任镶白旗满洲副都统 |

海朴 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1839 | 1842 | - |

海朴(擢任) | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1842 | 1843 | - |

宗室讷勒亨额 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1842 | 未到任 | 改任盛京刑部侍郎 |

锺方 | 汉军正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1842 | 1844 | - |

孟保(再任) | 汉军镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1843 | 1843 | - |

琦善,博尔济吉特氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1843 | 1847 | - |

瑞元,栋鄂氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1844 | 1846 | - |

文康,费莫氏 | 满洲镶红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1846 | 未到任 | 因病去职 |

穆腾额,巴岳特氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1846 | 1848 | - |

斌良,瓜尔佳氏 | 满洲正红旗 | 驻藏办事大臣 | 1847 | 1848 | 病卒于任上 |

穆腾额(擢任) | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1848 | 1853 | 因病去职 |

崇恩,爱新觉罗氏 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1848 | 1849 | - |

鄂顺安(再任) | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1849 | 1851 | 因病去职 |

咸丰朝

???

姓名 | 旗籍 | 职衔 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

额勒亨额 | - | 驻藏帮办大臣 | 1851 | 1852 | 卒于任上 |

宝清 | - | 驻藏帮办大臣 | 1852 | 1853 | 卒于任上 |

宗室海枚 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1852 | 未到任 | 行至打箭炉病殁 |

谆龄 | - | 驻藏帮办大臣 | 1852 | 1855 | 因病去职 |

文蔚(再任) | 满洲正蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1853 | 未到任 | 转任奉天府尹 |

赫特贺,希尔努特氏 | 蒙古镶红旗 | 驻藏办事大臣 | 1853 | 1857 | 因病去职 |

毓检 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1854 | 未到任 | 寻罢官 |

满庆,鄂岳特氏 | 蒙古正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1855 | 1857 | - |

满庆(擢任) | 蒙古正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1857 | 1865 | - |

安诚,魏佳氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1857 | 未到任 | 病卒 |

恩庆,那拉氏 | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1857 | 1865 | 在藏病卒 |

崇实,完颜氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1859 | 未到任 | 改署四川总督 |

景纹 | 汉军正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1861 | 1869 | - |

同治朝

??

姓名 | 旗籍 | 职衔 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

瑞昌 | 蒙古正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1866 | 1867 | - |

恩麟 | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1867 | 1868 | 到任即擢升办事大臣 |

恩麟(擢任) | 蒙古正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1868 | 1872 | - |

德泰 | - | 驻藏帮办大臣 | 1868 | 1873 | - |

承继,觉罗氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1872 | 1874 | - |

希凯 | - | 驻藏办事大臣 | 1873 | 1876 | - |

松溎,伊尔根觉罗氏 | 满洲镶蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1874 | 1879 | - |

光绪、宣统朝

姓名 | 旗籍 | 职衔 | 任命时间 | 离职时间 | 备注 |

桂丰 | 宗室满洲镶红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1876 | 1878 | - |

锡缜,博尔济吉特氏 | 满洲正蓝旗 | 驻藏帮办大臣 | 1878 | 未到任 | 因病乞休 |

色楞额,达虎里郭贝尔氏 | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1879 | 1879 | 十二月擢任办事大臣 |

色楞额(擢任) | 满洲正白旗 | 驻藏办事大臣 | 1879 | 1885 | 改任库伦办事大臣 |

维庆,钮祜禄氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1879 | 1882 | - |

鄂礼,章佳氏 | 满洲正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1882 | 未到任 | 因病开缺 |

崇纲 | 蒙古 | 驻藏帮办大臣 | 1882 | 1886 | 因病乞休 |

文硕,费莫氏 | 满洲镶红旗 | 驻藏办事大臣 | 1885 | 1889 | 任内抵抗英国第一次入侵 |

尚贤 | 蒙古正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1886 | 未到任 | 留京,改派升泰 |

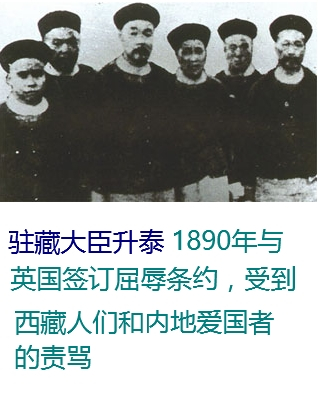

升泰,卓特氏 | 蒙古正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1886 | 1890 | 有泰之兄 |

长庚,伊尔根觉罗氏 | 满洲正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1888 | 1890 | 调为伊犁将军 |

升泰(擢任) | 蒙古正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1890 | 1892 | 卒于任上 |

绍諴,马佳氏 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1890 | 未到任 | 卒于山西途中 |

奎焕 | 蒙古镶白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1891 | 1892 | 升泰卒,继任办事大臣 |

奎焕(擢任) | 蒙古镶白旗 | 驻藏办事大臣、督办藏印边务大臣 | 1892 | 1897 | - |

杜延茂 | 汉军正白旗 | 驻藏帮办大臣 | 1892 | 1894 | 后于八国联军入京时殉难 |

讷钦 | 满洲正白旗,治华佐领下人 | 驻藏帮办大臣 | 1894 | 1896 | - |

讷钦(署理) | 满洲正白旗,治华佐领下人 | 署理驻藏办事大臣 | 1896 | 1898 | 光绪二十四年七月离藏返京 |

文海,费莫氏 | 满洲镶红旗 | 驻藏办事大臣 | 1896 | 1900 | 病卒于任上 |

裕钢 | 蒙古镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1898 | 1900 | - |

庆善 | 汉军镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1900 | 未到任 | 赴任途中病殁 |

裕钢(擢任) | 蒙古镶黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1900 | 1904 | - |

安成,和托氏 | 满洲正红旗 | 驻藏帮办大臣 | 1900 | 1903 | 因病乞休,光绪三十年任伊犁副都统 |

有泰,卓特氏 | 蒙古正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1902.12 | 1906.12 | 升泰之弟 |

讷钦,瓜尔佳氏 | 满洲正白旗,喜文佐领下人,绳昌佐领下人 | 驻藏帮办大臣 | 1902.12 | 未到任 | 因病乞休 |

桂霖 | 满洲正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1903.2 | 1904.5 | 滞留成都,未入藏,即因病解职 |

凤全 | 满洲镶黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1904.5 | 未到任 | 光绪三十一年在四川巴塘遇害 |

联豫,王氏 | 满州正黄旗 | 驻藏帮办大臣 | 1905.4 | 1906.12 | 因张荫棠辞去帮办大臣一职,1907年至1908年联豫仍兼署帮办大臣,直至温宗尧就任。 |

联豫(擢任) | 满州正黄旗 | 驻藏办事大臣 | 1906.12 | 1912.6 | 末任驻藏办事大臣。民国元年经印度返京。 |

张荫棠 | 广东南海人 | 副都统,查办藏事 | 1906.6 | 1908.3 | 辞去帮办大臣一职 |

赵尔丰 | 汉军正蓝旗 | 驻藏办事大臣 | 1908.3 | 1909.2 | 在川边实行改土归流,未到拉萨 |

温宗尧 | 广东台山人 | 驻藏帮办大臣 | 1908.7 | 1910.2 | - |

清政府驻藏大臣衙门旧址

清政府驻藏大臣衙门旧址

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。