-

地幔 编辑

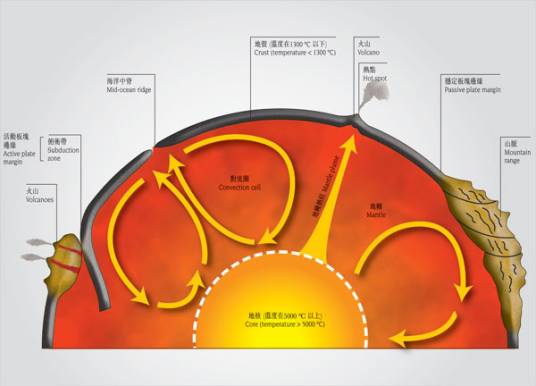

地幔(Mantle)介于莫霍面和古登堡面之间,厚度在2800km以上,平均密度为4.59g/cm³,体积约占地球体积的82.26%,地幔的质量约占地球总质量的67.0%,在很大程度上影响了地球物质的总组成。地幔的横向变化比较均匀,根据地震波速度的变化以1000km激增带为界面(雷波蒂面),进一步划分出上地幔和下地幔两个次一级圈层。

中文名:地幔

外文名:Mantle

学科:地球科学

厚度:2865公里

次级圈层:上地幔,下地幔

宋晓东说:“尽管还不能精确地测定出内核旋转的速度,但我们的论文表明这个速度不可能是零。”地球在一天时间里自转一次,或360度,新研究表明,地球内核的旋转速度每年比其它部分快0.3到0.5度。这个更为精确的发现比他们1996年提出的快1.1度慢一点。

通过对历史上地震波穿过地球液体核和固体内核的数据进行对比,宋晓东等发现了令人信服的证据,表明地球的固体内核确实以不同的速度在旋转。从大西洋的南桑威奇群岛地区到美国南部海岸线,他们对18个相似地震进行了观察。相似地震也称为波形地震对(earthquake waveform doublet),在同一台站记录的一对地震的波形完全一样,说明这两个地震发生在同一地点。宋晓东等发现,这些地震对在阿拉斯加州及靠近的地方的58个地震台站都有记录,地震对的间隔时间跨越0到35年,从而让研究人员能观察地震波随时间的变化。

宋晓东说:“当地震对的两个事件的时间相隔大于几年时,穿越地球内核的相似地震波在旅行时间和波形上表现出系统性的变化。惟一可信的解释就是内核的运动。”为什么地球内核会以不同速度旋转呢?宋晓东认为最可能的解释是电磁耦合,“在外核层产生的磁层扩散到内核层,并在那里产生出电流。电流与磁场的相互作用导致内核旋转,就像电枢在电动机中旋转”。

地幔岩石学是以地幔为对象的一门岩石学,研究的内容包括上地幔的组成(岩石、矿物、地球化学)及其纵向横向的不均一性;上地幔熔融岩浆的作用及岩浆化学储源库;上地幔流变学及动力学特征;上地幔热状态;地幔的演化以及在地幔中发生的其他地质作用(如交代作用)等。在地表,可以从金伯利岩及碱性玄武岩中的上地幔包体、阿尔卑斯型侵入岩及蛇绿岩套中的变质橄榄岩获得上地幔样品,提供组成的资料。但要想建立起完整的模型还必须有地球物理学、物理化学、实验岩石学的相互渗透才能提供更多的约束条件。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。