-

下南洋 编辑

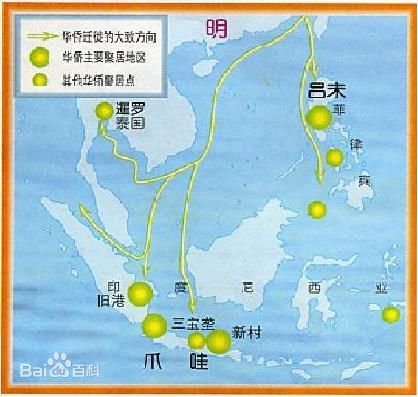

“下南洋”指的是19世纪中叶以后我国东南、华南沿海民众为了讨生活或因战乱年代不堪困苦等等原因,大规模迁徙到东南亚的海洋移民现象。“下南洋”在闽南语系也称为“过番” ,主要群体包括闽南人、潮汕人、客家人。

中文名:下南洋

洪流时期:明朝至民国

移民籍贯:福建、广东为主

定居地:东南亚

成因:贫困、战乱

移民人数:可能数百万,其后人已达数千万

早期移民

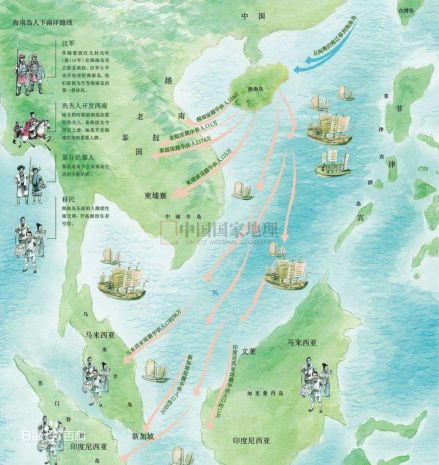

福建人移居海外已有上千年历史。早在唐代,泉州地区就有商人到东南亚一些港口城市经商,并有人在吕宋等地定居。宋元时期,爪哇就有了漳泉人的聚居聚落。每年冬春季节,福建人乘着东北信风扬帆出海,带着自产的铁锅、棉布等到东南亚一带做商品贸易。

明代,福州是郑和下西洋的重要驻泊地和开洋地。大批富有航海经验的闽籍人士,随其出使远航,也为大批福建商人和手工业者前往东南亚各国经商和谋生提供了机会。他们中的一些人留下来与当地妇女通婚,后代散居于今天的马来西亚、新加坡等国,其中的男性称为峇峇,女性则称为娘惹,形成了独具特色的峇峇娘惹文化。

明隆庆元年(1567年),福建巡抚涂泽民关于开放“海禁”的奏请得到朝廷批准,在漳州月港(在今龙海)设立对外通商口岸,允许当地民众到东南亚从事海外贸易,福建出洋谋生的人数陡增,并在吕宋群岛、爪哇群岛、马来半岛等地形成许多华人聚居区。

明朝中后期,朝廷开始厉行“海禁”政策,由明至清(1840年鸦片战争以前),尽管经历了改朝换代,但“海禁”政策却是一脉相承。同样不变的是,大批福建人依然选择冲破万难下南洋。清代著名学者蓝鼎元在《论南洋事宜书》中说:“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生。”生存的压力加上骨子里的冒险精神,让福建先民义无反顾地乘上一条木船,驶向无边无际的大海,生死一搏。

海盗

明清时期,广东潮汕地区海盗横行,中原王朝屡次征讨。在朝廷军事镇压下,这些大海盗战败,率船队和人员流散于东南亚,有的还在东南亚建立了自己的政权。东南亚因此成了潮州海盗最后的退身之地,而他们演变成为潮汕人移居海外的先驱,也为海外潮商的出现奠定了基础 。当时的潮汕人是靠坐着红头船下南洋,红头船也成为了潮商最鲜明的标志。

明代,闽粤地区的著名大海盗张琏、吴平、曾一本、林道乾、林凤都先后出没于海南,其时东南亚地区又是东方海盗销赃贸易中心,为了逃避政府军的追剿,许多海盗经由海南逃窜到东南亚各地 。当时东南亚很著名的海盗王是陈祖义,祖籍广东潮州,明朝洪武年间全家到南洋。陈祖义盘踞在马六甲十多年,集团成员最鼎盛时超过万人,战船百艘。雄霸于日本、南海、印度洋等海面。劫掠过往船只达万艘,攻打50多座沿海镇城。

华工

自16世纪起,西方殖民者通过地理大发现进入东南亚,为了掠夺这里丰富的自然资源,从闽、粤沿海地区招募青壮年到殖民地去充当苦力。

例如1519年,葡萄牙殖民者在中国东南沿海招募渔民、船民到东印度。从17世纪20年代起,荷兰殖民当局也开始从闽、粤招募华工,兴建巴达维亚(今雅加达)。华人还将制糖技术带到巴达维亚,带动了当地的甘蔗种植和制糖业发展。19世纪前期,欧美各国相继废除奴隶贸易制度,各欧属殖民地及美洲的路矿、种植园均缺劳动力,故转向中国沿海通商口岸寻求替代黑奴之苦力。

鸦片战争后,清政府被迫允许华工出洋。此外,随着人口激增,地少人多,农民生活日益贫困。在这些因素的共同作用下,出现了华工出国潮。这些被掠卖的“契约华工”(俗称“猪仔”)的籍贯大多是厦门同安、泉州、漳州。据统计,在1876—1898年的短短23年间,仅从厦门和汕头两地出国往东南亚各地的华人共达285万人。

史料记载,1860至1949年间经汕头港口岸前往港澳和东南亚的人数约140万,其中多数是潮汕人。早年,红头船漂洋过海,基本都是人货混载,船舱里,乌压压的货和人挤在一起。搭乘红头船的人,大多数是被迫背井离乡下南洋谋生的人。

广东梅州松口古镇是客家人下南洋的第一站,明末清初,松口人口爆满只能纷纷迁移外地谋生,其中有部分外出南洋群岛谋生,他们首先要经过的便是松口港,故而松口港成为客家人海外迁徙的第一站。

从农民、手工艺人到落第秀才,困于生计的先民就是这样成千上万,一批接一批地怀抱着微薄的梦想,踏上未知的茫茫出国路。尽管“契约华工”是一部充满血泪、受尽凌辱的苦难史,在异国他乡,他们却以中国人特有的坚毅和勤勉,成为在侨居国矿山开采、园林种植、公共设施修筑中不可缺少的力量,也在生存的磨难中为自己种下一颗希望的种子。

下南洋

下南洋

在东南亚经济发展过程中,工矿业一直是非常重要的一个方面。在印尼加里曼丹,华人是当地金矿的唯一经营者。矿工人数最多时曾超过9万,每年生产的金矿砂一般都在百万盎司(1盎司等于 28.35克)以上。19世纪以前,马来西亚的锡矿也几乎全部是由华侨开发。当地许多被称作“锡湖”的大型锡矿区,都是华侨一锄头一锄头挖出来的。正是由于华侨的辛勤开采,马来西亚的锡产量在很长一段时间占据世界锡总产量的一大半。

下南洋地点之一

下南洋地点之一

华人在改变所在国的经济状况的同时,很多人也彻底改变了自己与家族的命运。东南亚华人,先后出现了数以百计的百万富豪、千万富豪。

下南洋

下南洋

“下南洋”成为堪与“闯关东”、“走西口”相媲力的重大历史事件,同样有“推-拉”合力的驱动。推力方面,“经济压迫”是最具有能量的“激素”。1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因所作的调查显示,因“经济压迫”而出洋者占69.95%。拉力方面,英国、荷兰殖民统治下的南洋,正处于加速开发中,劳动力的需求量旺,供不应求,就业机会正多。而且,南洋诸国为吸引华工,甚至采取了“最吸引人的条件”,如马来西亚最大的一个州砂拉越州,在白色拉者(意即国王)二世执政时期,就颁布了一个特别通告:给移植者足够的免费土地种植;政府提供临时住屋安置移植者;免费供给大米和食盐一年;提供交通运输工具;建立警察局保护华人安全;华人可永久居住在砂拉越。这对无业失业的流民来说,具有强大的吸引力,由此可以理解为什么不少流民“甚或自鬻以求至其地”了。

下南洋

下南洋

“下南洋”的流民运动,对流出地同样发生深刻影响,它对缓解“经济压迫”具有不可低估的作用。葛剑雄等先生所著《简明中国移民史》中,有一个简单的计算:从1840年到1930年的九十年中,由闽、粤两省输出的流民每年平均十万以上,足以抵消每年的自然增长,缓解当地的人口压力,至少可以减弱由此而引发的社会振荡。

下南洋

下南洋

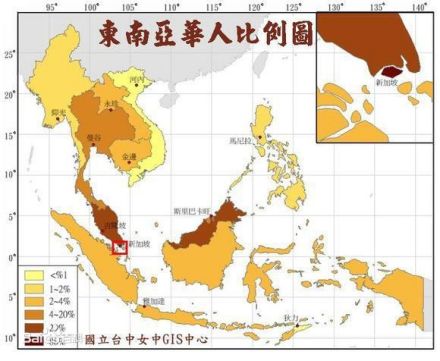

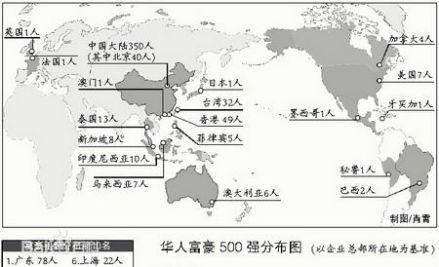

如今,中国人的脚步已经遍及全世界。而海外华人中最大的一个群体,就是东南亚华人。他们中的绝大部分,就是几百年前那些在南洋披荆斩棘的开拓者的后代。据不完全统计,印尼两亿人口中,约一千万是华人。马来西亚两千五百万人口,华人约六百万。泰国六千五百万人口,华人约二千万,占了将近三分之一;新加坡五百万人,华人约占75%,是海外华人占所在国人口总数比例最高的一个国家。

华人在改变所在国的经济状况的同时,很多人也彻底改变了自己与家族的命运。东南亚华人,先后出现了数以百计的百万富豪、千万富豪。

下南洋

下南洋

鸦片战争后,近代中国人下南洋则是为了改变个人或家族的命运。当时英荷殖民统治下的南洋诸国为吸引华工,推出了许多优惠政策,比如给移民免费土地、临时住所、交通工具,甚至免费的食物,许多中国人,尤其是华南各省的老百姓,或拖家带口,或单身一人,满怀着希望与梦想来到南洋。

南洋是明清民时期称呼东南亚较深区域(不包括越南北部等)及其水向型附近区域(一是南亚的斯里兰卡、马尔代夫、印度海岸,而阿拉伯海西岸属西洋了;二是印尼东方的澳洲北部即巴布亚新几内亚、所罗门群岛,三是菲律宾群岛以东的帕劳群岛等西太平洋群岛)。

南洋的地理概念主要是指当今东盟十国在内的广大区域,包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛,也包括中南半岛沿海、马来半岛等地。而广义的南洋还包含当今的印度、澳大利亚、新西兰以及附近的太平洋诸岛。

在下南洋的流民浪潮中,来自全国大部省份,但福建、广东人占据大多数(95%以上),这与其地理、人文因素及有关系。闽、粤两省海岸曲折,老百姓与海相习;两省距离南洋较近,往返方便,路近费省,较去拉美等地更具“可选择性”。

下南洋后代

下南洋后代

历史进入21世纪,中国人“下南洋”的脚步并没有停止,但原因和动机,已经发生了很大变化。如今,中国人的脚步已经遍及全世界。而海外华人中最大的一个群体,就是东南亚华人。他们中的绝大部分,就是几百年前那些在南洋披荆斩棘的开拓者的后代。据不完全统计,印尼两亿人口中,约一千万是华人。马来西亚两千五百万人口,华人约六百万。泰国六千五百万人口,华人约二千万,占了将近三分之一;新加坡五百万人,华人约占75%,是海外华人占所在国人口总数比例最高的一个国家。

大断流时期

中国计划经济时期社会封闭、稳定,人们被安置于一个个固定地方,民间商业大体消亡、而且渔民没有渔业自主权而不去深海冒险作业,民间百姓走南洋活动一度消失(因此也出现了南沙危机)。

小复流时期

改革开放后,外贸发展,人流自由,与南洋小复流,但南洋区域已从欧洲列强那里获得独立、人口规模大了、又社会稳定,因此华人移民只是个别现象。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。