-

丰济仓 编辑

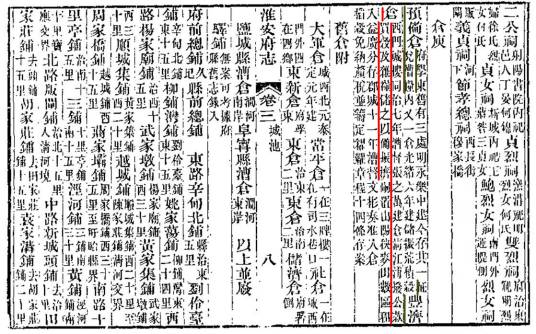

丰济仓历史上在淮安府境内共有两处,一处在淮安府城西门城楼附近,一处在淮安府清河县内。据光绪《淮安府志》中载,淮安府学东预备仓为漕粮征兑仓,丰济仓则为赈济县灾而设。

淮安府城内的丰济仓丰济仓较早,同治七年(1868),漕运总督张之万在清河县城建丰济仓,收集杂粮存储,以备清河县遇到灾荒时赈济之用。

丰济仓大院门楼

丰济仓大院门楼

南北朝以后,中国的经济中心已经从黄河流域转移到江淮流域。隋代开挖的大运河,促进了国内商业的流通,成为封建帝国的经济命脉,沿运河崛起了“淮(淮安)、扬(扬州)、苏(苏州)、杭(杭州)”四大都市。隋唐以后,封建王朝的财政收入特别是粮食,主要来自江南。而江南的钱粮,都要经过淮安循运河北上,直送京都。沟通南北的京杭运河,是明清时期漕粮运输的重要通道,如此造就了清江浦的繁华。

漕运采用“支运”法,即各地所征漕粮,先由当地送至粮仓,然后由各地递送京城。为了搞好淮安的转运衔接工作,隋代就在淮安设立漕运专署,唐宋两代都设江淮转运使,元代改设总管府。到明清两代,淮安专门设立漕运总督衙门,以中央部级大臣来淮督办漕事。宋代的范仲淹,明代的李三才、史可法,清代的铁保、施世纶、恩铭等,都曾在淮安负责过漕运事务。明清两代,“凡湖广、江西、浙江、江南之粮艘,衔尾而至山阳(今淮安楚州),经漕督盘查,依次出运河”。

据文献记载,从江南运往北京的粮米,每年都要达到几百万石以上。清代顺治初年,每年可达300万石,“居天下强半”。为了便于贮存、转运粮食,明代永乐年间在山阳县清江浦设立常盈仓,后改建为丰济仓。它的储粮经常保持在300万石左右,是全国囤积漕粮的四大名仓之一。此外,清江浦城内还设有常平仓2处、预备粮库3处、庄仓即民间粮库5处。每逢漕运旺季,为保证漕船畅通,禁止非漕运船只在运河上游清江浦航行,南北商旅多于此登陆换车、歇脚,更增加了街市的繁荣。漕运兴盛的年代,这里聚集着文武官员、显宦世家、巨商富贾、文人墨客和僧道名流。与此相应的,是园林寺院以及茶楼酒肆等场所,尤其是当时的花街、都天庙、大闸口等地,其繁华程度远盛于当时的扬州。

到了近代,由于海上运输的发展和京沪铁路的建成,清江浦逐渐衰落。“淮仓所储米麦无几”,丰济仓地位由此一落千丈。民国开始,丰济仓当时已不做粮仓之用,原址被改为机关,后又作军营、学校、医院。日军侵华期间,曾被鬼子占领,其间丰济仓毁坏极为严重。到了解放战争期间,国民党军队第八后方医院进驻丰济仓,等其1948年撤离时,院内一片狼藉,附近一些居民乘机跑进丰济仓拿一些桌子、凳子、床等物,丰济仓至此算是彻底“沦落”。解放后,丰济仓原地的大院子陆续盖起了民房,一些还未毁掉的房子也已“各有其主”,院内再也难觅仓库踪迹,唯独留下了“丰济仓”的名号为住户享用,从1号排至百余号开外。

丰济仓

丰济仓

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。