-

辛未洋扰 编辑

辛未洋扰(朝鲜语:신미양요)是指公元1871年(按干支纪年为辛未年)美利坚合众国武装侵入朝鲜王朝的历史事件。继法国入侵朝鲜的“丙寅洋扰”之后,美国为了追究1866年“舍门将军号事件”的责任及打开朝鲜国门,派军队于1871年5月开赴朝鲜,6月与朝鲜军队发生冲突,取得军事上的胜利。随后美军退至海上,并试图与朝鲜政府通信,要求其谈判缔约、打开国门。在发觉朝鲜政府的严拒态度之后,美国不得已撤军。辛未洋扰后,朝鲜全国各地竖立起“斥和碑”,排外情绪达到顶峰。

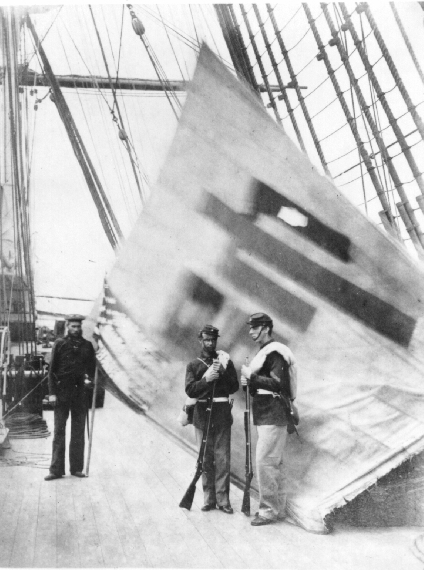

美军在辛未洋扰期间曾夺取了朝鲜将领鱼在渊的“帅”字旗,并作为战利品长期安置在安那波利斯的美国海军军官学校。2007年,经过韩国政府的辛苦交涉,这面“帅”字旗才被租赁回韩国。

中文名:辛未洋扰

发生时间:1871年5月21日—7月3日

发生地点:朝鲜江华岛及附近

参战方:朝鲜王朝,美利坚合众国

指挥官:镂斐迪、罗杰斯;李凤亿、鱼在渊

兵力:美国:军舰5艘,士兵1230人

结果:美国军事胜利、外交失败

伤亡损失:朝鲜:244人阵亡(美方说法);58人阵亡、20人受伤(朝方说法)美国:3人阵亡,11人受伤

美国经过工业革命,资本主义空前发展,刺激其对外扩张并获取更多的原料产地和倾销市场,以满足国内经济发展的需要。远东地区是美国“门户开放”政策实施的重点。美国历史学家泰勒·丹涅特在他的著作《美国人在东亚》中谈到:“在1840年以后,美国亚洲政策的运用始终着眼于将来——着眼于美国人能够供应这些看来是不可限量的东方市场的那一天。在这期间,这些市场的门户必须保持开放。” 在这种思想的指导下,美国先于1844年打开中国国门、又于1854年打开日本国门。朝鲜自然而然地成为美国“门户开放”政策的又一个对象。

坚持锁国的兴宣大院君

坚持锁国的兴宣大院君

美国在南北战争以后,又对朝鲜提出了“门户开放”的要求。1866年8月,发生了舍门将军号事件,美国商船“舍门将军号”在平壤大同江横行霸道,终于被平安道监司朴珪寿指挥朝鲜军民将其击沉,船员全部死亡,造成国际争端。1867年和1868年,美国军舰沃楚西特(Wachusett)号和谢南多厄(Shenandoah)号先后奉命前往朝鲜大同江口附近调查此事件,同时搜集情报、测量水深及地质情况。1868年,美国人詹金斯(J. C. Febiger)甚至还潜入朝鲜,与普鲁士商人奥佩尔特、法国神父费隆(权神父)一起盗掘南延君(大院君之父)的坟墓,企图以骸骨要挟朝鲜政府赔款通商,但未能得逞。

当时,朝鲜经过了“丙寅洋扰”之后,锁国攘夷的气势高涨,不可能接受美国的通商要求。于是,1867年3月,美国政府邀请法国联合出兵远征朝鲜,但是法国人已经在“丙寅洋扰”中见识到了朝鲜人的顽强斗志,再加上此时与普鲁士关系紧张,便借口自己已达到膺惩朝鲜的目的而拒绝了美国的邀请。 于是美国决定模仿当年胁迫日本打开国门的“黑船事件”,独自远征朝鲜,以武力逼迫朝鲜立约通商。

远征朝鲜的计划是由美国驻上海总领事乔治·西华德(George F. Seward,又译作“西华”)积极推进的。他在1868年先是从正准备赴朝盗墓的詹金斯那里听说朝鲜政府有意向和欧美修好,于是向他的叔叔、美国国务卿威廉·亨利·西华德(William H. Seward)提出向朝鲜派遣使节的建议 ;不久后谢南多厄号从朝鲜回来,他才明白詹金斯骗了他,朝鲜依然坚持闭关锁国,便又向国务卿西华德提议对朝鲜进行武力示威。 此时正值美国政府换届,乔治·西华德的提案被搁置下来。1869年,格兰特就任新一届美国总统,汉密尔顿·菲什(Hamilton Fish)就任国务卿,镂斐迪(Frederick F. Low)出任驻华公使。新政府接受了乔治·西华德关于朝鲜问题的主张,在1870年4月20日授予镂斐迪出使朝鲜的全权资格,并让美国海军亚洲舰队司令约翰·罗杰斯(John Rodgers)少将负责护卫,任务是与朝鲜缔结一份遇难船员救助协定,如果条件允许的话可以进一步缔结通商条约,因此镂斐迪被要求同时参考1854年的《美日和亲条约》(神奈川条约)和1858年的《美日修好通商条约》,作为与朝鲜订立条约的蓝本。 1870年11月,镂斐迪在北京与罗杰斯、乔治·西华德商量后,决定将远征朝鲜的出发时间定在1871年5月的上半月。

书信往来

镂斐迪

镂斐迪

朝鲜在4月10日接到了附带美国信函的清廷礼部咨文,朝鲜政府决定不回复美国信函,只回复礼部咨文,由艺文提学朴珪寿撰写。回咨中指出舍门将军号事件是美国凌虐朝鲜人在先,所以是其自招的;承诺将会救恤外国失事船员,但出于“人臣无外交”之义,作为中国属国的朝鲜没什么与美国可谈判的,更不会缔约通商,最后希望清政府“特降明旨,开谕该国使臣,以为破惑释虑,各安无事”。 不过,朝鲜方面并未对美国信函中的武力威胁引起足够重视与警惕,5月11日从中国回来的使臣姜㳣在复命时还援引清廷礼部官员的话称“美船必不出去”。

初期接触

镂斐迪不等朝鲜回信,就按原计划于5月远征朝鲜。美方动员了5艘军舰(含85门大炮)、1230名士兵。5艘军舰分别是:

护卫舰科罗拉多号(USS Colorado)

炮舰莫诺卡西号(USS Monocacy)

拖船帕罗斯号(USS Palos)

风帆战舰阿拉斯加号(USS Alaska)

帆船贝尼西亚号(USS Benicia)

镂斐迪在上海与罗杰斯会合后,于5月8日乘旗舰科罗拉多号等3艘军舰前往日本长崎,与停留在那里的另外两艘美国军舰会合。在日本政府的协助下准备就绪后,于5月16日开赴朝鲜。镂斐迪在长崎期间致国务卿菲什的报告中,将东方人的性格总结为狡诈,并强调“这很可能会妨碍使命的达成,从而导致武力冲突。至于到何种程度,则取决于朝鲜政府的行为和态度。……在与东方国家打交道时,对他们侮辱和伤害我们的行为一味姑息容忍是一种错误的政策。这种仁慈只会使他们错误地认为是因为我们恐惧才不去报复,并且助长其傲慢、狂妄和敌意”。 镂斐迪的这种观点预示着这次远征将难免诉诸武力。

约翰·罗杰斯

约翰·罗杰斯

朝美交火

6月1日,朝鲜政府为防范美国舰队,任命鱼在渊为镇抚中军,带领京军前往江华岛。同日下午,美国不待朝鲜正式回复,就派军舰莫诺卡西号和帕罗斯号以及4艘汽艇闯入朝鲜的国防重地——江华海峡进行侦查,在黄昏时分经过江华海峡入口的孙石项(孙乭项)时,突然遭到朝鲜江华岛广城镇炮台的射击,其对岸的德浦镇也随之炮击美国军舰。美舰在向广城镇还击一阵后撤退。在此次冲突中,朝鲜有1人阵亡,美舰受损,2人受轻伤。

孙石项冲突后,朝鲜政府嘉奖了退敌有功的镇抚中军李凤亿(鱼在渊在6月3日才接任)等人,而美国则借口朝鲜侮辱星条旗,筹划报复攻击。由于美方兵力不足、对朝鲜水文和地形也不熟悉,所以放弃了征服朝鲜的计划,代之以集中攻击广城镇等曾炮击美舰的区域,又因为要等待对美舰有利的小潮出现,所以美军的报复攻击被推迟了9天。 在这9天里,先是富平府使李基祖用竹竿向美方传递自己写的私信 ,质问其来意,并阐明朝鲜的闭关锁国政策 ;美方则回信谴责朝鲜无故攻击美舰,要求朝鲜道歉,否则美国将予以报复,同时强调美国只想与朝鲜友好谈判,无意占领朝鲜领土、变更朝鲜风俗。 大院君让江华留守兼镇抚使郑岐源正式照会于美方,声明朝鲜是正当防卫以及不愿与外国交往,宣称“本国之不与外国交通,乃是五百年祖宗成宪,而天下之所共闻也,而亦大清天子之所俯烛,其不可破坏旧典”。 6月7日,富平府使李基祖派通事赴美舰直接递交此照会,并附带4月朝鲜对清廷礼部的回咨副本,还送去牛和猪等作为食物。美方退回了牛和猪,并以杜德绥的名义送去最后通牒,表示朝鲜若在三、四日内没有表现出协商之意的话,后果自负。

鱼在渊麾下将士集体签名以示誓死抵抗之决心的“一心扇”

鱼在渊麾下将士集体签名以示誓死抵抗之决心的“一心扇”

6月10日(农历四月二十三日)中午,450名美国海军陆战队士兵在莫诺卡西号军舰的猛烈炮火的掩护下登陆于江华岛草芝镇,展开了对朝鲜的报复性攻击作战。他们先在草芝镇安营扎寨,草芝佥使李濂见寡不敌众,在美军登陆时撤退到山谷里,当夜率军民袭击美军,但很快被美军赶走。 6月11日上午,朝美双方全面交火,美军从草芝镇出发,先后进攻德津镇和广城镇,史载开战时“异船大炮,飞如雨柱,陆贼鸟铳,乱如雹下”。 镇守广城镇的镇抚中军鱼在渊率军全力抵抗,并与美军展开白刃战,最后还是被优势火力的美军击溃,鱼在渊本人也以身殉国。战斗的结果是德津、广城两处要塞相继失守,而朝美双方对于阵亡人数的统计则有较大出入。朝鲜记载己方53人阵亡,24人受伤(其中4人重伤不治),不清楚美军损失 ;美国记载己方2人阵亡,10人受伤(其中1人重伤不治),打死243名朝鲜人,俘虏20人(但后来美方提供的俘虏名单为15人)。在破坏了这几处军事设施并缴获了50面军旗(包括鱼在渊的“帅”字旗)、481件火绳枪和抬枪等战利品以后,美军于翌日(6月12日)上午撤离江华岛,返回芍药岛停泊地。

兼旬对峙

辛未洋扰

辛未洋扰

遭到美国报复攻击后,朝鲜不但没有屈服,排外意志反而更加强化。美军撤离江华岛的当天,高宗在经筵上表示:“此夷(美国)之所欲和者,未知何事。而以若数千年礼义之邦,岂可与犬羊相和乎?虽几年相持,必痛绝乃已。若有以和字为言者,当施卖国之律矣!”侍讲的右议政洪淳穆极口称赞国王圣明,高宗命令将此番话公布于朝报中,令官民知晓他斥和攘夷的决心。 摄政的大院君也下令将他在“丙寅洋扰”期间所写的十二字诀“洋夷侵犯,非战则和,主和卖国”刻为“斥和碑”,竖立于朝鲜首都汉城(今韩国首尔)市中心的钟路,随后命令在朝鲜各地竖立此碑,从而形成举国“斥和”的局面,以此鼓舞民气;又以身作则,从云岘宫拔出衣服和粮食输送给前线将士 ,还命令上自大臣、下至市民都给前线将士捐衣物,以此鼓舞士气。

镂斐迪的如意算盘是模仿1858年英法联军炮轰大沽口,以为损失更惨重的朝鲜也会像当年清政府那样屈服缔约。 6月13日,美方提出释放俘虏,并主动释放了9人,又重申要与朝鲜协商谈判之意,并要求李基祖转递镂斐迪致朝鲜国王的亲笔信,信中敦促朝鲜尽快派人来和美国谈判缔约。 在朝鲜政府的授意下,富平府使李基祖以个人名义回信声讨美国,表达朝鲜拒绝协商、血战到底的意志,并且继续以“竹竿外交”的形式进行,在此后一周时间里与美国展开口水战。 美方指责李基祖从中作梗、欺瞒国王;李基祖则领受朝廷旨意,向美国人声称他自己只知战守之职分,决不会将镂斐迪亲笔信呈送于国王。到6月20日收到战斗结束后李基祖的第5封书信时,镂斐迪才意识到朝鲜毫无妥协余地、其排外态度不可能转变,他的如意算盘落空了。 于是镂斐迪便将剩下几名俘虏全部释放,也停止与朝鲜徒劳地通信,并在6月22日向国务卿菲什拍电报称,最近的示威对协商没有产生任何效果,要奏效的话只能攻击首都,但以目前的兵力而言,前往首都是要冒很大风险的,如果和平交涉失败的话,就请求撤离朝鲜。

此时,朝鲜的处境也很困难。美国舰队的入侵导致漕运被切断、税船上不来,因而汉城物资短缺,造成“谷价日踊、穷夏艰食”的局面。 民心也有所动摇,时人记述“都下汹汹,颇有不可镇之势” 、“市价倍高,生计没策,内眷出避不知其数”。 尽管如此,国王高宗仍表示:“彼船虽百年来侵,我则固守不改;千艘更来,我亦增兵守之”,绝对不会向美国妥协,又说“正气盛则邪气自熄,洋丑之消灭,必有其日矣”。金炳学附和道:“朱夫子(朱熹)云:‘中原之戎虏可逐,一己之私欲难制。’今若守正道、制私欲,则洋丑之出没不足忧,而亦可指日消灭矣。” 大院君则大张宴乐,以镇人心。

美军所储备的淡水也逐渐吃紧,而国务院的新训令迟迟不来,镂斐迪便决定撤军。7月2日,美方以杜德绥的名义致信于李基祖,通报撤军,该信在强调美方行动正当性和批评朝方行动的无理性之后,警告朝鲜说:“设或将来各国用强,以致贵君王不能拂其所请,即难言屈抑矣!“ 7月3日,美国舰队满载战利品撤出朝鲜(还带着辛未洋扰期间投奔美军的10名朝鲜天主教徒),两天后到达中国芝罘(今烟台),为期40余日的“辛未洋扰”遂告结束。

辛未洋扰之后,收拾烂摊子的事落在中国头上。自“丙寅洋扰”以来,中国清政府就对列强侵略朝鲜采取只调停、不干预的消极方针,力求置身事外,一面强调“朝鲜虽系属国,一切政教禁令,皆由该国主持,中国向不过问”并拒绝西方国家让中国对朝鲜行使宗主权以迫使其与西方建交的要求,一面又屡次劝阻西方国家不要勉强朝鲜,因而被后世美国历史学家泰勒·丹涅特形象地称之为“占着茅坑不拉屎的政策”(a dog in the Manger-Policy)。

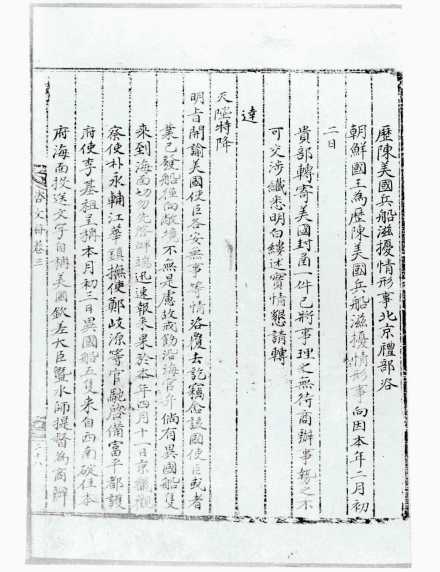

历陈美国兵船滋扰情形咨

历陈美国兵船滋扰情形咨

1871年9月10日,清廷礼部收到《历陈美国兵船滋扰情形咨》,虽然清政府对其中“明降谕旨”这种说辞不以为然,但主持总理衙门的恭亲王奕䜣还是按朝鲜的请求,在9月23日会见代理公使卫廉士(S. W. Williams),劝美国对朝鲜收手,并提及了朝鲜的咨文。卫廉士称自己不能做主,并要求中方向美方公开朝鲜咨文全文,总理衙门不给看。

镂斐迪从朝鲜退到芝罘,等待国务院训令。此前他并不太相信中朝之间宗藩关系的效力,但到了朝鲜后收到了4月朝鲜对清廷礼部回咨副本,确认了朝鲜以中国属国自居的事实,因而将他此次远征失败归咎于中国的不作为,甚至怀疑中朝之间对西方国家存在某种默契。他在给国务卿菲什的报告中认为,一旦朝鲜开始和外国交往,中朝宗藩关系势必瓦解,清廷深知这点才会对朝鲜采取消极方针、力图维持现状。 9月20日,菲什才向镂斐迪下达训令,对于镂斐迪没能向国王传递亲笔信这点提出批评。 不久后镂斐迪回到北京,总理衙门在10月2日给他的照会中仍然只传达朝鲜咨文的两条主旨,即“遭风船只之无待商办”和“通商事件之不必商办”。 镂斐迪则在10月10日照会总理衙门,称清政府列举大意、隐瞒全文的行为不合国际惯例,故再次索要《历陈美国兵船滋扰情形咨》。 清政府迫于无奈,只好在10月14日将《历陈美国兵船滋扰情形咨》全文抄送镂斐迪。

11月2日,镂斐迪前往总理衙门,就朝鲜问题与恭亲王面谈。镂斐迪在表达了对抄送朝鲜咨文全文的谢意后,接着一一驳斥咨文中的“差谬处”,指出辛未洋扰期间朝鲜行动的无理及美国在军事上的完胜,然后谴责中国身为朝鲜的宗主国却推卸责任,以致朝鲜如此狂妄无知,酿成此次衅端,然后要求清政府负起宗主国的责任,向朝鲜国王传递辛未洋扰期间美国没能传递的镂斐迪亲笔信,被恭亲王拒绝;11月22日,镂斐迪照会总理衙门,在记述了11月2日与恭亲王谈判概要后再次要求中国转递镂斐迪亲笔信。 12月23日,总理衙门照会镂斐迪,拒绝帮他转递亲笔信,翌日上奏两宫太后,汇报了中美朝鲜交涉的大致经过,指出“美国思欲借属国二字,令中国势压朝鲜,以遂其谋;朝鲜亦思借属国二字,请中国力制美国,以资庇护”,还强调“朝鲜于上中国文件,居然自行抄给美国,全不隐避,窥其用意,其所谓求中国保护者,并非尽出真忱,不过欲借中国为卸肩地耳。故该两国构衅一事,中国只能从中排解,劝美国不必前往,此外别无可代筹之策”。 于是清政府继续对朝鲜与列强的关系奉行只调停、不干预的消极方针,直到1879年后才有所转变。

清政府拒绝转递亲笔信对镂斐迪而言不过是令他更加相信中朝之间对西方国家存在某种默契的判断。他认为只要不让清政府以为美国在军事上输给朝鲜就足够了,此外就没有再与清政府交涉朝鲜问题的必要。 辛未洋扰所引发的外交余波就此告一段落。

美国在东亚曾成功施加于中国和日本的炮舰外交竟然没能在朝鲜奏效,自然令镂斐迪和罗杰斯很不甘心。镂斐迪尽管体会到“朝鲜人决心殊死战斗,他们的勇敢是世所罕见的,从来没有一个民族能超过他们”,但是又向国务院主张欧美列强联合远征朝鲜,以迫使朝鲜开放通商;罗杰斯则向海军部建议再次远征朝鲜。他们的建议均未被美国政府采纳。1871年12月14日,美国总统格兰特对国会发表国情咨文,一面祝贺美军在朝鲜获胜,一面对未能同朝鲜缔约表示遗憾,委托国会对朝鲜问题讨论出新的政策。 此后朝鲜问题被美国暂时搁置,然而这不意味着他们放弃了对朝鲜的通商要求,在听说日本与朝鲜签订《江华条约》之后,美国于1878年重提与朝鲜缔约事宜,其结果就是1882年《朝美修好通商条约》的缔结。辛未洋扰所未能实现的目标在11年后才得以达成,美国最终还是成为欧美列强中第一个打开朝鲜国门的国家。

大院君在辛未洋扰后所作的对联

大院君在辛未洋扰后所作的对联

就在朝鲜举国沉浸在斥和攘夷的狂热之际,也有极少数清醒的朝鲜人对于这种“胜利”深感忧虑。辛未洋扰期间,朝鲜对中国的咨文和对美国的照会基本上都出自时任艺文提学的朴珪寿之手,代表着大院君政权的立场,可是朴珪寿本人的主张却与之相反,据说当时他曾对金允植等门人感慨:“吾闻美国在地球诸国中最号公平,善排难解纷,且富甲六洲,无启疆之欲。彼虽无言,我当先事结交,缔固盟约,庶免孤立之患,乃反推而却之,岂谋国之道乎?”但为回避“纳寇卖国之罪”,不得不违心受命替大院君撰写这些外交文书。 朴珪寿在给弟弟朴瑄寿的信中也提到美国舰队撤退之际“人皆以为爽快,而吾意则忧虞自此弥深,不知竟当何如也”。 持类似观点还有译官吴庆锡,他也看过《海国图志》,却与金炳学们的结论恰恰相反,力主与美国建交。据说吴庆锡就是辛未洋扰时赴美舰“问情”的朝鲜官员之一,把美方信件传递到大院君面前的人也是他,他趁机进言同美国谈判缔约,但遭大院君斥责而被疏远。1874年,吴庆锡随朝鲜使团来华朝贡,秘密拜访了英国驻华公使馆,对使馆中文秘书梅辉立(William Frederick Mayers)抱怨当初美国军队撤得太早,如果再停留两个月,大院君肯定会乖乖就范,因此他认为只有外力才能让朝鲜人开放国门、睁眼看世界,进而请求英国也如法炮制,对朝鲜实施炮舰外交,不过英国人没有答应。 吴庆锡等人通过辛未洋扰认识到无法指望大院君来促成朝鲜的“改革开放”,便发展了金玉均、朴泳孝等一批年轻贵族,向他们宣传开化思想,所以辛未洋扰也被视为朝鲜开化党形成的一个契机。

总而言之,击退法、美舰队入侵固然捍卫了朝鲜的主权和尊严,是朝鲜人民爱国主义精神的真实写照,在朝鲜近代史上书写下光辉的一页,但同时也应看到,法、美舰队并不十分强势,且其志在通商,非在吞并朝鲜国土,因此才能在短期内击退。大院君政权由此产生轻敌思想,继续坚持落后的锁国政策,使朝鲜民族失去自主开放的历史机遇。而且大院君击退外敌和加强国防建设的巨大军费开支令朝鲜人民无力负担,表面上巩固了大院君政权,实则激化阶级矛盾,促使其垮台。对外开放已成为不可避免的趋势,加上朝鲜政局的变动,1875年的云扬号事件中,朝鲜终于屈服于日本,签订了不平等的《江华条约》,被迫打开国门,并走上殖民地的道路。由此可见,挫败丙寅洋扰和辛未洋扰对朝鲜来说只是饮鸩止渴式的胜利而已,其结果反而对朝鲜的长远发展产生负面影响。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。