-

姚剧 编辑

姚剧,浙江省余姚市地方传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

姚剧是流行在余姚、慈溪、宁波、舟山、上虞、绍一带的戏曲剧种。它是在民间歌舞“马灯”、“旱船”、“采茶篮”的基础上发展起来的。初为近于说唱的“对子戏”,在余姚一带称作“灯戏”或“灯班”。由于姚剧语言通俗、流利清晰,唱腔近于口语,往往一、二十句唱词顺而歌,一气呵成,运腔自然,犹如鸟语,故有“鹦歌班”之称。

2008年6月7日,姚剧经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号是Ⅳ-108。

中文名:姚剧

批准时间:2008年6月7日

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅳ-108

遗产类别:传统戏剧

申报地区:浙江省余姚市

姚剧

姚剧

早于清乾隆年间,已有“姚滩”职业班社盛演于余姚、慈溪、上虞城乡,因多在“灯节”前后演出而称之为“灯戏”或“灯班”,其中以余姚横河(今属慈溪)虞才华带班的“才华班”为有史可查的最社。“滩”不仅盛行于本地,并不断向外流传,东至舟山的桃花、六横、沈家门,西至绍兴、萧山、诸暨,南至新昌、嵊县(今之嵊州),北达海盐、桐乡,直至上海,曾与“小歌班”(越剧班社的前身)艺人合作演出于“华兴园”。“姚滩”艺人马楠本、周兰英、楼阿木、月月红、小山宝、大桂香等,均挂牌演出于“永乐园”、“髙升楼”、“如意楼”等演艺场,在旅沪的宁绍帮观众中曾红极一时。

姚剧

姚剧

1953年,在浙江省文化局的关心重视和余姚县文化馆的扶植下,由黄承炳等17位“姚滩”艺人组建了“余姚滩簧小组”。1956年,“余姚滩簧”定名为“姚剧”。同年9月,经浙江省文体局批准,成立了专业的“余姚姚剧团”(系迄今为止,该剧种唯一的专业表演团体),从此进入了姚剧历史发展的新阶段。在“姚滩”中前期,旦角均由男性扮演,用假嗓或真假嗓结合演唱。直至20世纪30年代,始有女性旦角演员出现,并逐步改变男旦占领“姚滩”舞台的现象,如后来成为“余姚滩簧小组”和“余姚姚剧团”台柱之一的刘芙蓉,便是开创姚剧由女性演旦角的杰出代表。而原来饰演旦角的男演员如黄承炳、黄立泉、张长水等则逐步改演生角,偶而也有男旦出现。如“姚滩”泰斗孙春阳(男旦),于20世纪60年代,在上海演出姚剧现代戏《地头缘》中扮演老婆婆一角,演得幽默诙谐,妙趣横生,深受广大观众和行家好评。

《沙场泪》剧照

《沙场泪》剧照

余姚姚剧团1956年9月建团,在将近半个世纪的历程中,大体经历了四个历史阶段:从建团到1966年为第一阶段。以黄承炳为团长,“姚滩”老艺人为骨干的前辈们,发扬艰苦奋斗的创业精神,把一个以前只用四只稻桶,搭上八块门板即可演出的“余姚滩簧”变成了正正规规的地方剧种,坚持编演现代戏坚持上山下乡为农民兄弟服务,坚持勤俭办团,积极培养新生代姚剧演员,从许多方面为姚剧事业的发展打下了较为坚实的基础。

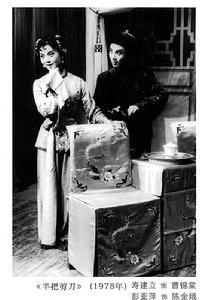

从1966年“文革”爆发到1978年党的十一届三中全会召开前为第二阶段。其间,一大批姚剧工作者或被迁返回家,或被迫转业改行,留下来的则进了“文宣队”。1976年10月,“四人帮”垮台,文艺界逐渐复苏,姚剧改革也随之开始。1976年11月,经整编重建,“余姚县文宣队”又改名为“余姚姚剧团”,部分原姚剧工作者重新归队。随即,《枫叶红了》《于无声处》《祥林嫂》《江姐》《双推磨》《杀狗劝夫》《错进错出》《秋香送茶》《半夜鸡叫》等新、老姚剧剧目相继出台,观众如潮,盛况空前,姚剧艺术迎来了第二个春天。

《传孙楼》剧照

《传孙楼》剧照

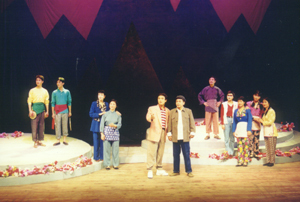

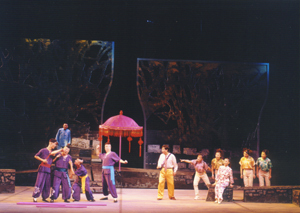

1988年3月起,寿建立出任团长,开创了姚剧事业持续发展,并走向辉煌的第四个历史阶段。2001年,大型姚剧现代戏《女儿大了,桃花开了》以前所未有的人力、财力和物力投入排练数易其稿,精益求精,以全新的样式出现于上海交通大学、华东理工大学、华东政法学院、上海师范大学、上海戏剧学院等八所高校。

音乐唱腔

《鸡公山风情》剧照

《鸡公山风情》剧照

伴奏乐器

姚剧伴奏乐器早期以滩簧二胡为主,另有三弦、月琴。建国后逐步增加了高胡、危琶、竹笛、扬琴、提琴、黑管、长笛、笙等。

服装道具

早期余姚滩责以稻桶底为舞台,道具仅一桌两椅,服装男角戴西瓜顶帽或绍兴毡帽,穿长衫或竹裙,且角也只腰围彩裙,装个假头。一个班社仅一把二胡、一副夹莎担即流动演出于各地。进入上海后,服装、道具等虽有所改进,但仍简陋。建国后,已逐步发展为具有整套灯光布景和服装、道具的规模。

表演动作

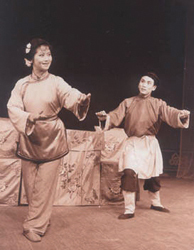

表演动作方面,姚剧素以生活气息浓郁,富具乡土风味为特色。动作逼真自然,如挑水织布、摇船、推磨等,接近生活动作而稍加舞蹈化,节奏感较强。建国后,向其他剧种学习了台步、功架、身段、武打以及趟马、水袖等程式动作,同时也向活剧学习,从而丰富提高了舞台艺术。

角色行当

《强盗与尼姑》剧照

《强盗与尼姑》剧照

《女儿大了,桃花开了》

《女儿大了,桃花开了》

传承价值

姚剧具有贴近时代、贴近生活、贴近群众的剧目特色与艺术特点,长期以来为浙东地区大农村观众所喜闻乐见,并对绍兴滩簧、桐乡花鼓戏、小歌班等地方戏剧种产生了积极的影响。

传承人物

沈守良,男,汉族,1943年1月出生,浙江省余姚市黄家埠镇五车堰人。2009年6月,沈守良入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,浙江省余姚市申报。

姚剧已有八代传承人走上舞台,2015年,姚剧国家级和省级代表性传承人沈守良、寿建立。

柯东琴、王育红为中国戏剧家协会会员、中国戏曲表演学会会员、国家一级演员,分别为第四批、第六批宁波市宣传文化系统“六个一批”人 才,2016年被确定为余姚市级非遗代表性传承人。

保护措施

坎墩姚剧团剧照

坎墩姚剧团剧照

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,余姚市姚剧保护传承中心获得姚剧项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,该项目保护单位余姚市姚剧保护传承中心评估合格。

重要演出

2012年6月,姚剧表演专业班第八代演员正式登台,演出了姚剧《白蛇前传》。

2018年4月15日,宁波余姚市姚剧保护传承中心出品的姚剧《王阳明》在天然舞台上演。

荣誉表彰

坎墩街道第五届戏曲艺术节

坎墩街道第五届戏曲艺术节

1993年《龙铁头出山》获中宣部“五个一工程”荣誉提名奖,为当时浙江省在全国“五个一工程”奖项上第一次获奖。同年又获浙江省第五届戏剧节优秀演出奖,剧本、导演、舞美设计获二等奖。

1995年《鸡公山风情》获浙江省第六届戏剧节优秀演岀奖、优秀剧本奖、优秀导演奖、优秀音乐奖、优秀舞美设计奖。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。