-

临海词调 编辑

临海词调,又称台州词调、才子词调、仙鹤调,由南词、昆曲和台州当地的民间小调发展而成,是浙江台州的曲艺曲种之一,流布于临海、椒江、黄岩、天台、温岭、仙居等地,是一种将声腔、音乐与本地方言相结合的曲牌体结构的曲艺演唱形式。

临海词调的曲调以“词调”为主,分散板、中板、流水板等,唱词所用的语言道白,均为台州书面语;所用的乐器有二胡、洞箫、竹笛、三弦、琵琶、扬琴、檀板、碰钟等,以二胡为主要乐器;演奏节奏均以婉约平和为主。

2005年5月,临海词调被列入浙江省首批非物质文化遗产目录;2008年6月,入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

中文名:临海词调

别名:台州词调、才子词调、仙鹤调

流行地区:浙江台州

始兴年代:南宋(一说唐朝)

属性:国家级非物质文化遗产(2008年)

遗产类别:曲艺

遗产编号:V-55

经典剧目:《八仙贺寿》《月满东湖》等

代表人物:张锚、陈克、林心培、罗连星等

起源之考

临海词调

临海词调

温、台一带的人民自古就有歌唱习俗,所谓“里巷歌谣”主要是指宋代温、台一带的民间歌谣。南戏《张协状元》中有“台州歌”、“东匝令”等曲牌,就是取自台州、温州的地名,词调流行地区,是当年昆山腔、海盐腔盛行的范围,即温州、台州、湖州等地,而海盐、昆山等四大声腔皆从南戏演变而来。另外,南戏中的《豆叶黄》《赵皮鞋》《油核桃》等小曲,就是流行在台、温一带的民间曲调,另外,临海词调还吸收了昆曲和民间小曲,词调的传统曲牌中《点绛唇》《粉蝶儿》《懒画眉》等都属于昆腔体的曲牌,其曲目大多来自南戏和乾隆年间编成的昆曲集《缀白裘》,其它也有来自弹词、宝卷的,如《断桥相会》《酒楼醉归》《貂禅拜月》《疯僧扫秦》等。

发展演变

宋代,以词人陈克为代表的一批诗人佳作迭出,词格高丽,他们的作品常被艺人们谱成词曲,广咏传唱,大大促进了临海词曲艺术的发展。

明代中叶,海盐腔盛行于嘉兴、台州、温州地区,明末与当地民间小曲结合,逐渐演变为“词调”,它既没有剧本也不上舞台。

清代,台城宋淑兰等十余人根据词调的特点加以取舍,结合临海的风俗特色,作了局部的改革,编写剧本,形成了一种有浓郁地方风格的坐唱曲艺,即临海词调。

临海词调

临海词调

清道光十四年(1835年),词调优秀艺人林心培,善度曲,县令胡基培离台时,林心培特地写了一曲《留览雅笺》赠行;同期的董林、洪珍薮等人以善于吹唱闻名。

清光绪年间(1875一1808年)涌现出了一批对词调颇有造诣的唱作俱佳的艺人,如宋淑兰、杨月悟、周新甫、秦月波、林心培、董林、洪珍蔽等人,其中有精通琴律,深谙音律的,也有喜好改编目本的,表演艺人以高星基、于秋生最为著名。

清朝后期,词调处于旺盛时期,入社成员达数百人,词调的演唱形式以坐唱为主,其最大的演唱场所主要是由中老年人组成的“斗会”(又称“斗社”),为病家拜斗求寿,消灾祈福,同时各地还有许多民间自由结合的坐唱集社,除了集社活动外,社员每逢节庆假日,也会轮流在家做桩,桩家只备一碟瓜子、几杯香茗。一些出身清贫的低层劳动者在工余亦来个“赤卵鲜”(台州方言,意为虽穷得一无所有,但仍很乐观)——跟着搬弄起词调。这就是相对于悠闲子弟的“长衫派”而言的“短打派”。“短打派”加速了台州词调的发展和平民化。

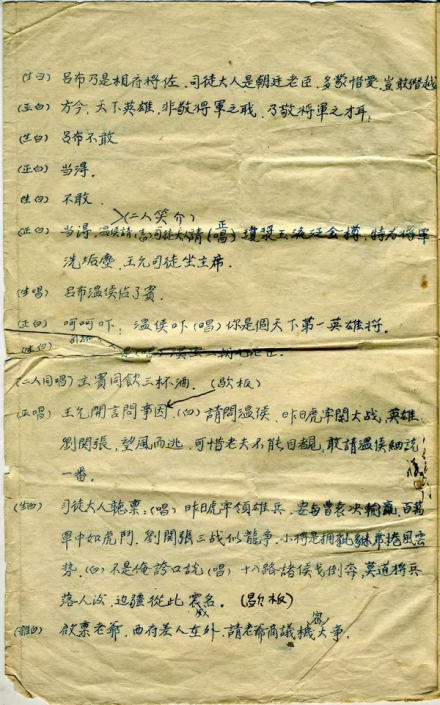

20世纪50年代时剧本《西阁小宴》

20世纪50年代时剧本《西阁小宴》

20世纪30年代之前,参加词调演唱、演奏活动的均为男士,中华民国二十三年(1934年),台属六县联立简易师范学校在紫阳街紫阳楼开办词调学习班,吸收了蒋桂青等少数女学生参加,排练了《大庆寿》《白蛇传》《出猎遇母》《马融送亲》等戏,在当时县政府大礼堂演了四个晚上。从此临海开创了女子登台演戏,女扮男角,把词调较为完整地搬上舞台演出的先河。中华民国二十七年(1938年),为了动员全民族抗日,首次将临海词调搬上舞台。

中华人民共和国成立后,临海词调有了较大的发展。20世纪50年代,成立了“临海城关业余词调剧团”,为了适应众多教唱、学唱的方便,邱继铭、叶茂生将词调的工尺谱翻录成简谱,并于1959年前后,公演了《断桥相会》《疯僧扫秦》等传统曲目。此外,20世纪50年代初,温岭的词调坐唱班曾演出《春夏秋冬》《渔樵耕读》等词目;1957年还创作演出《农家乐》参加浙江省文艺会演。

宁波公演前的排练

宁波公演前的排练

20世纪六、七十年代,受文化大革命影响,“四人帮”推行文化专制主义,临海词调被视为“腐朽没落”的产品,受到批判,被迫停止了一切活动,濒临失传,粉碎“四人帮”后,词调又重获新生。

中国共产党十一届三中全会后,一些民间艺人,经过挖掘、收集、整理后,词调重新返回舞台,走进百姓中间。尤其是1994年1月,临海被批准为国家历史文化名城后,中共临海市委、临海市人民政府把临海词调列为历史文化名城重要组成部分。

2005年5月,临海词调被浙江省人民政府列入首批浙江省非物质文化遗产代表作名录;2008年6月,临海词调入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

表演形式

临海词调是一种坐唱曲艺形式,分生、旦、净、末、丑五个行当,表演形式为坐着说唱,叙事为主,参加人数可多可少,多则十多人,少则几人,除檀板由旦角专司外,其他乐器演奏者均身兼数职,乐师也可担任角色边奏边唱,不同角色间可以互串。在风清月明之夜,手持各种乐器围坐自奏自唱,当然在佳节之时,也会受邀为富贵人家贺喜祝寿后助兴,每次只唱一至二出戏,多则谢绝,且须以盛宴招待,为显示其身份的高雅,唱后不取分文,节目内容大多故事性较强。

临海词调的演唱形式丰富,除了坐唱,有时也有当街演唱的,如每逢元宵佳节,词调集社制作了精雕细刻的木制小亭,称为“细吹亭”,亭额上冠以社名,张灯结彩,富丽堂皇;元宵之夜以四人抬之,丝竹奏鸣,沿街缓行。

曲本体裁

临海词调

临海词调

临海词调的诗词文辞典丽,具有很高的文学性。据《喻海文化史》记载:临海著名词人陈克、左与言等人皆有杰出写作,陈克的词格高丽,与言之词,有“滴粉搓苏”之评。他们常为艺人制作词曲,更有女“伎人”如严蕊等,还会自制词曲,自行演唱,他们在台州歌坛舞榭中,非常活跃。另外,还有像一批对词调颇有研究的艺人,如宋淑兰、杨月悟、周新甫、秦月波等人,这些人均精通琴律,深谙音律的,也有喜好改编目本的,都具有很高的艺术修养和文学素养。雅致的唱词和埋俗的念白熔为一炉,使得临海词调既具有阳春白雪的高雅,又不乏下里巴人的通俗。

音乐形态

临海词调的音乐,有唱腔音乐和伴奏音乐两大部分组成。其中声腔丰富多彩,调腔抑扬,讲究“字清、腔圆、音雅、板稳”,节奏很富于变化。

根据速度、情绪的不同,曲牌也不尽相同,相对稳定的传统曲牌30种,这30种分别为:浪头、点降唇、粉碟儿、旦引、琵琶引、男工、女工、沙段、平和、花平和、水底泛、急板、十三板、春赋、女春赋、排军令、乙字令、弦胡索、醉花阴、急三枪、尾声、懒画眉、凤点头、满江红、葡萄歌、小上楼、浪淘沙、普天乐、杂曲。

曲调以“词调”为主,大多都根据传统剧目和曲目的故事、情节的需要加以连接使用,抒发人物喜怒哀乐的情感,其基本板式有散板、平板、中板、快中板、流水板等,根据曲目故事发展的需要及板式本身的特点加以使用,如乐曲的开头大多运用散板,这一板式的基本特点为节奏伸缩自如,与伴奏乐器相互依附,可以根据唱词的情绪自由发挥;再如乐曲中较多运用流水板,这一板式是由二六板进一步紧缩而成得,由于节奏紧促,每个分句之间的停顿短促,侧重于叙述性,能很好的表现轻松愉快或慷慨激昂的情绪,因此在故事情节发展关键时期运用较多。

节奏布局

从旋律特点来讲,临海词调主要以五声音阶为主,但是不乏有清角、变宫等偏音,在旋律进行上,大跳较少,曲调既有江南小调的轻柔委婉,同时也兼具抑扬顿挫、跌宕起伏的韵味。

临海词调的演唱部分(即正词)有很多首为齐言体的韵文。齐言体,常见的有七字句和十字句,也就是整出戏词如同一首七言无韵诗一样排列整齐。七字句的组合方式多为二、二、三的形式,如:暮秋·黄菊·靠篱边,夫人·发怒·坐高轩,指定·红娘·声声骂(临海词调《拷红》),再如奸贼·做事·太心狠(临海词调《吕布与貂蝉》)。七字句的变格形式分为多种,其一为六字句,如:连日来·饮食厌、红娘听·泪涟涟(临海词调《拷红》);其二为八字句,其三为十字句,十字句的组合方式主要有两种,即三、三、四和三、四、三,如都只为·董卓贼·独把权揽,挟天子·令诸侯·气焰冲天(临海词调《吕布与貂蝉》)。

除了正词以外,临海词调还利用休止符、间奏、段式的句法及段式音乐的节奏结构变化,使结构更具完整性。

声腔唱词

临海词调是以临海文字话(台州官话)为主,丑角夹用苏州白话。临海词调的唱腔特点可以用八个字来概括即:“字清、腔圆、音准、板稳”,它既继承了海盐腔清柔婉折的调腔,夹杂着唱、夹白、帮腔等形式,同时也吸收了昆曲以缠绵婉转、柔漫悠远见长的运腔,所以,在演唱时,非常讲究声音控制、节奏速度、以及演唱的抑扬顿挫、快慢疾徐,还有严格的咬字吐音。

古时,词调均由男子演唱,声音尖细者唱旦角,声音稍宽厚些唱生角,旦角专门掌握檀板,其他乐器可兼各种行当,演唱时均用假嗓,追求声腔的变化多彩,力求腔圆音正,感情洋溢,表演到位。后来女子加入演唱仍继承这一传统风格。

临海词调道白中的咬字,要用高低、抑扬顿挫、轻重缓急来表现剧中的喜怒哀乐,其润腔不可模仿越剧的腔调,而需保持临海本地的特色。

伴奏艺术

伴奏乐器

临海词调演奏的丝竹伴奏乐器,早在它形成初期,即构成了以二胡、洞箫为主,辅以竹笛、三弦、琵琶、扬琴、檀板、碰钟等多种乐器的戏曲伴奏乐队,而这些乐器决定了临海词调的音乐特点,即旋律柔和流畅,节奏婉约平和,具有抒情优美、飘逸清幽的特点,使人着迷。

临海词调的伴奏乐器及定调方式与其他曲艺有所不同,临海词调是用洞箫来定调,一般用C调或D调,音域宽者用D调。词调的剧目大多与其他戏曲剧本相同,曲目则是词调艺人自己创作编写,有几个剧目旁边还附有工尺谱,用凡字调(bE调)与上字调(bB调)居多,这样的记谱方式只有词调有,其它剧种没有,尤为弥足珍贵。

伴奏技法

其一,浪头,即前奏,也称为开头曲,是艺人们展现自己风格的部分。一般用在大曲目之前,起到定场、制造气氛的作用,有完整的艺术形象、板式结构、曲牌结构,也具有完整而鲜明的音乐形象和一定的表现、技巧难度,因此这个前奏的本身是一曲很好的纯器乐曲。临海词调的浪头与其他地曲艺不完全相同,它分为半浪和长浪,半浪和长浪均为固定的音调,篇幅较大而独立。

临海词调

临海词调

其三,唱句中的伴奏。作为唱句中的伴奏,其乐器的主旋律与唱腔基本相同,多用紧拉慢唱、紧打慢唱的方式,当然有时也会为了突出唱腔,奏一些能与唱腔形成对比的旋律,但其目的为更好的突出主旋律。

伴奏意义

就临海词调而言,其器乐演奏的地位非常重要,在表演时乐器演奏基本是贯穿始终,也就是说它的所有环节基本上都离不开乐器的参与,从这个意义上讲,器乐的重要性、功能意义比声腔更为突出,它具有与一般舞台艺术中的器乐不同的文化意义,他与唱腔、唱词紧密结合,共同塑造人物、抒发感情。除了伴奏的作用以外,许多独立的器乐曲牌作为开场、前奏和间奏,如临海词调中的浪头,是一种纯器乐的演奏形式,促使了民族民间器乐的发展。

由于词调的不断发展,在当地有很多有组织性的集社,民间一些出身贫困的底层劳动者也加入了词调社团,因此除了地域划分,常根据身份不同分成了“长衫派”(也称“文人词调”)和“短打派”(也称“山头词调”)。

“长衫派”由文人雅士以及富家子弟组成,以自娱自乐为主,常常在元旦、春节、元宵节等重要传统节日活动中演出,且有鼓彩灯亭相伴随。他们打扮入时,乐器精良,演奏技艺高超,称为细吹亭班。在被聘请为人家贺喜祝寿等活动演出时,常常以展示娱乐为主。

“短打派”由底层劳动者组成,既有乱弹班社的乐师,也有词调爱好者。他们一般是应节应景凑合起来的班子,有一定的盈利性质。在表演时,既演唱词调,还常常糅合乱弹,主要在婚嫁、丧葬、商店开业、乔迁等活动中演唱。短打派”也有自己的词目,主要有《分玉镜》《双玉燕》《双狮图》《双龙会》《双珠球》《珍珠塔》《满园春》《独角龙》《铁木鱼》《卖花记》《盂钵记》《包公打銮驾》《何文秀》《关公送皇嫂》等。

历史上较为著名的集社主要有以下七社:杨月悟的“昭德社”、陈建华的“近圣社”、杨吾生的“成文社”、叶统法的“风韵社”以及“易风社”、“薰风社”、“道遥社”。

传统剧目

八仙贺寿 | 貂蝉拜月 | 送符 | 作吊 | 盘仆写妆 |

告状 | 密拿 | 钦召 | 审问 | 茶坊 |

残妆 | 出猎遇母 | 回猎回父 | 法海下山 | 断桥相会 |

借茶 | 疯僧扫墓 | 崔氏逼休 | 牡丹亭 | 拷打红娘 |

酒楼醉归 | 哭墓 | 牡丹对课 | 僧尼会 | 小宴 |

凤仪亭 | 渔家乐 | 吕布与貂蝉 | 白兔记 | |

搪红 | 断桥 | 马融送亲 | 出猎回猎 | -------- |

参考资料: | ||||

现代剧目

老房东查铺 | 歌唱共产党员程明满 | 月满东湖 | 江南长城,千古丰碑 | 一路高歌向前方 |

还猪 | 一根绳子 | 红管家 | 进山 | 挖根 |

枣林会 | 钧陶烈火 | 崇和新景 | 窑火回春 | -------- |

参考资料: | ||||

历史价值

词调的曲牌、词藻及音乐唱腔,是明、清江南说唱艺术在台州地区传存的曲艺形式,在江南说唱艺术的历史上有重要地位。同时对于研究南戏、海盐腔、昆山腔等戏曲和声腔的历史和发展起到重要作用。其次词调的唱词以古诗词为主,内容以民间传说、历史故事、坊间佚事为主要蓝本,对于研究当时的社会历史风俗和古台州方言,有着重要的价值。

美学价值

临海词调的唱词浪漫清雅,音乐婉转动人,声腔抑扬顿挫,伴奏乐器为民族乐器,同时文人雅士的演唱字正腔圆、一唱三叹,沁人心脾,颇有古韵之风、古典婉约之美,同时词调的演出往往与民间风俗相结合,是一种雅俗共赏的艺术,极具美学价值。

人文价值

临海词调的继承、发展,对于提高人民群众的文化素养、音乐素养、艺术素养,有着不可替代的作用,由于临海词调旋律清新雅致、柔婉悠长,在当今社会竞争激烈、心态浮躁的情况下,对于修养身心、陶冶情操,构建和谐社会都起到一定积极作用。

临海词调以临海为发源地,向周边辐射,除临海外,还流传于黄岩、椒江、温岭、天台、仙居等地。早在清朝嘉庆、道光、咸丰年间,词调在天台各地盛传,乡间以石岭、左溪、灵溪、榧树最为流行。

流传现状

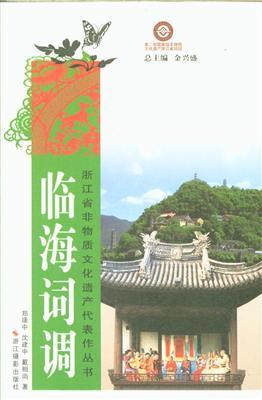

临海词调相关书籍

临海词调相关书籍

其一、临海词调要求会乐器者自弹自唱,因此它的传唱范围比较小,再加上它的道白和演唱难度造成了曲高和寡的局面。

其二、临海词调是民间的一种曲艺形式,是当地一种业余的民间活动,口传心授,是“活”的文化;而临海词调传唱者普遍年岁已高,无论是坐唱还是搬上舞台演出都已不能适应,而且单靠几个人的口传心授无法将这一民间音乐发扬光大。

其三、国家对非物质文化遗产较为重视,研究各地民间音乐的研究者较多,但大多都只停留在表面,没有专门的、系统的挖掘、整理和研究,临海词调也不例外,这一“民间音乐”的传承和发展处于濒危状态。

保护措施

革新作品内容

社会的发展会使人们对作品的思想感情内容有不同的理解和改变,对于临海词调也一样,人们不再满足于现有的传统剧目,对作品的艺术表现有了更高的要求,对音乐的革新与创造显得尤为迫切。

因此,艺人们对传统剧目进行移植、创作,出现了一批新的剧目,如由邵志根、宋志仁的新作《江南长城千古丰碑》采用了领唱、合唱二声部复调写法,突破了一些固有程式,再如现代戏《红管家》《还猪》《一根绳子》等,在唱腔、伴奏等方面,都有许多新的改革和创造。

编辑出版书籍

1978年,临海县文化局组织人员,整理编印了《临海词调》传统曲牌一集29曲。

1985年,临海县文化馆再次整理,把词调编入《临海民间音乐集成》一书。

2014年1月,郑瑛中、沈建中、戴相尚等三人编辑的《浙江省非物质文化遗产代表作丛书:临海词调》一书,由浙江摄影出版社出版。

成立词调剧团

中华人民共和国成立之后,临海词调的业余活动依然存在,有的地方还“十分频繁”,据统计,坐唱班有临海城关词调国乐业余剧团、天台榧树村词调剧团、温岭城关词调坐唱班、临海城关手工业词调剧团等。

2000年8月,罗连星等自发组织演职人员35人,成立临海词调剧团,排练了折子戏《拷红》《对课》,大戏《朱买臣》等节目。

2017年,在临海市文广新局的支持下,成立临海星火词调团。

词调走进校园

临海词调送戏到学校

临海词调送戏到学校

2009年,在罗连星和临海回浦实验小学音乐老师成公方等人的建议下,回浦实验小学成立了春苗词调艺术团,罗连星担任辅导老师,义务为学生传授技艺。

2011年,考虑到没有教科书,老师们无从教学,罗连星和成公方两人合作编写了一本关于临海词调的教材,并自掏腰包,印制数千册捐赠给学校。

免费招生培训

2015年,在民政部门正式登记成立了临海词调传习所,有艺人38名,年均演出场次18场,均为公益性演出。

2016年,成立了临海非物质文化遗产传承中心,当年共培训临海词调二期,共32课时,学员30余人,此后每年进行招生免费传承,同时在节假日进行演出。

提供资金支持

2004年,浙江省文化厅拨款10万元艺术保护基金,对临海词调进行扶持和抢救。

入选非遗

2005年5月,被列入浙江省首批非物质文化遗产目录。

2008年6月,被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,临海市非物质文化遗产保护中心获得“临海词调”项目保护单位资格。

2022年9月,浙江省国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位履职尽责情况评估建议予以公示,2020年因机构改革,临海市非物质文化遗产保护中心整合成为临海市文物保护所(临海市非物质文化遗产保护中心、临海市郑广文纪念馆),组织架构、人员编制等都发生变动,不利于项目保护。拟调整保护单位为临海市临海词调传习所。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,临海词调项目保护单位临海市非物质文化遗产保护中心存在单位性质、机构等方面重大变化,不具备保护单位基本条件等情况,重新认定保护单位临海市临海词调传习所。

传承人物

代表性人物

词调进课堂

词调进课堂

元初:杨梓、陈克、严蕊

清代:林心培、董林、洪珍蔽、高星基、于秋生、秦月波、周新甫、宋淑兰等数十人

近现代:杨玉湖、杨悟生、苏明耕、陈建华、叶统兴、何公望、蒋桂青、邱继铭、张华月、陈大牛、罗连星、潘玲玲、牟志萍、陈国芬、侯庭芝等

传承人

侯庭芝(左一)在演出中

侯庭芝(左一)在演出中

2016年,侯庭芝被列为台州市第四批市级非物质文化遗产代表性传承人。

1964年,临海县城关镇业余词调社团表演的现代戏《还猪》获台州地区文艺会演音乐二等奖。

2004年,临海词调剧团参加台州市第二届民间戏剧展演,《吕布与貂蝉》获演出银奖、演员奖、组织奖三个奖项。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。