-

杭绣 编辑

杭绣,中国优秀的民族传统工艺之一,至南宋为极盛时期。当时的刺绣,一为“宫廷绣”,一为“民间绣”,前者专为皇室内苑绣各种服饰,后者刺绣官服、被面、屏风、壁挂等。直至清末民初,杭绣仍盛行而不衰,城内后市衔、粥教坊、天水桥一带有刺绣作坊近20处,擅长刺绣的手艺人多达二、三百人。杭绣评为杭州市第一批及浙江省第三批非物质文化遗产项目。

杭绣

杭绣

杭州历来有“丝绸之府”之称,丝绸业的兴盛,促使了刺绣工艺的发展,杭州有悠久的刺绣历史。据记载,中国刺绣史上第一把弯头绣花剪刀就出自杭州。

宋高宗南渡,迁都杭州后,画师绣工云集,繁华甲于一时。朝廷设立织造机构,监制宫廷服饰,当时杭州就集中了300余名技艺出众的绣工和画师,专为皇家、内苑绘绣各种服饰。据苏州刺绣艺人朱风《中国刺绣技法研究》一书中所说“宋高宗刘安妃,杭州人,工书画,绣有东方朔像,此发绣人像,现藏英国伦敦博物馆。”另据明代万历年间张应文著《清秘藏》记载“宋人之绣,针线细密,用线止一二丝,用针如发,细者为之,设色精妙,光彩夺目。”以上这些都说明南宋时杭绣已臻精工细致,有很高技艺和水平。

从宋到明清,杭城刺绣久盛不衰,而且是全国刺绣用丝线的主要产地。当时杭城产绒线之多,为全国之冠。杭绣如此发达的原因,一是朝廷的需要,二是地方官员及百姓需要,三是宗教的需要。杭州素来是宗教胜地,庙、寺、观、庵为数不少,如灵隐寺、净慈寺闻名于世,宗教色彩的刺绣品也应运而生。信女李德廉、姚德贞,于公元1355至公元1361年绣制了“妙法莲华经”,是元代保存下来的一件完整刺绣品,现藏于上海博物馆。

杭绣

杭绣

杭绣

杭绣

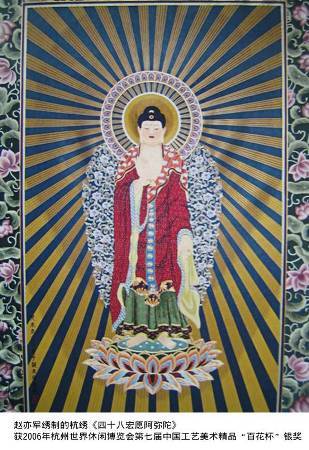

杭绣被评为杭州市第一批及浙江省第三批非物质文化遗产项目。 “男工绣”艺人赵亦军是唯一的传承人。

张允升百货店(原名张允升线帽百货庄),是一家有200多年历史的百年老店。在旧时,素以自制丝线、帽子著称杭城,尤其是该店自制的各档丝线,成为旧时杭城“五杭”之一的“杭线”。

杭州自宋以来是“杭绣”的发源地,至清时,民间的手工制绣棚作发展较快,当时的羊坝头巷曾成为杭城戏服刺绣的集中地。同时,民间手工成衣铺也如雨后春笋,应运而生。民国初,出身制线工人的孙仲舒盘进张允升。孙早年在高银巷木瓜弄口一家制线作坊当学徒,为人聪慧,深得东家传授,制得一手好丝线。孙盘进店铺后,自设工场,向桐乡、海宁、德清及余杭等地采购优质的清水蚕丝,制成各档丝线,有绣花用的各色绣花线;有缝衣用的“细三口”(一种丝线的规格);有用“粗三口”捻成的女孩子扎辫子的“红头绳”和串物“串绳”等。尤以串绳最为著名,杭城各扇庄、古玩珠宝店和卖念佛珠的店家、寺院,都采用张允升的串绳串扇坠、玉配和念佛珠,颜色为红、绿、黄三种,串绳还出口泰国、缅甸、马来西亚等国及香港地区。张允升的串绳出口东南亚诸国还有一个传说。有一年春天,几位泰国僧人来到张允升卖串绳的柜台前,对活计讲:“你们的丝线会不会褪色?”正好被站在一旁的孙仲舒听到,当时立即请他们到制线工场参观,并随便拿了几种颜色的丝线放进盛有清水的面盆中浸了一个多小时,捞出丝线,不见褪色,众僧人心服口服。走时,买了不少串绳告别而去。从此,年年有不少东南亚诸国的寺庙和店家来杭采购或订购。张允升的丝线就是在这个时期走红杭城。孙老板也很会做生意,凡裁缝店(成衣铺)的人来买丝线,年长的,递给烟管一支,旱烟一袋,泡了一杯茶,请他们吸烟稍坐,不会吸烟的,就请他喝茶稍等,伙计们按他们的需要配齐。如果是姑娘、大嫂来买绣花线。就介绍她们看看本店的其他商品,如帽子、化妆品等。

杭绣

杭绣

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。