-

台湾民主自治同盟 编辑

台湾民主自治同盟,简称台盟,是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

中文名:台湾民主自治同盟

成立时间:1947年11月12日

党派性质:参政党

台湾民主自治同盟,简称台盟,是在台湾省人民“二·二八”起义以后,由一部分从事爱国民主运动的台湾省人士继承台湾人民的爱国主义光荣传统,根据当时台湾人民反对国民党独裁统治、实现民主政治和地方自治的愿望,于1947年11月12日在香港成立。本盟成立后接受中国共产党的领导,参加中国共产党领导的新民主主义革命,支持台湾人民的反帝爱国民主斗争;响应中国共产党提出的召开新的政治协商会议、成立民主联合政府的 “五一口号”,参加了中国人民政治协商会议第一届全体会议,参与了中华人民共和国的创建。中华人民共和国成立以来,本盟参加人民政权和人民政协的工作,推动盟员和所联系的台湾同胞,为社会主义革命和建设,为改革开放、建设中国特色社会主义和促进祖国统一大业做出了贡献。 是中华人民共和国现有的八个民主党派之一。

台盟中央委员会机关的地址为北京市东城区景山东街20号。

台盟在19个省、直辖市建立了组织,现有成员3000多人。

成立背景

台湾自古以来就是中国不可分割的一部分。台湾的居民约98%是汉族,其中85%是日本统治(1895年)前,从福建、广东迁移过去的,13%是台湾光复(1945年)后从大陆各省过去的。此外2%是台湾的原住民,统称高山族,是我国少数民族之一。

台湾属于中国,向来为国际社会所公认,即使在老牌殖民主义者猖獗时期,也从来没有被怀疑过。在帝国主义历次侵略中国大陆和台湾时期,台湾同胞为了反对侵略者的蹂躏,维护祖国的统一和领土的完整,一直高举爱国主义的旗帜,同祖国大陆同胞并肩抗击外敌,写下了一页页光辉的篇章。1895年日本侵略者占领台湾初期,台湾同胞组织义军抵抗日军占领达6个月,紧接着又前赴后继地进行了7年反日游击战争,掀起了6次武装起义。第一次世界大战后,在祖国“五四”运动影响下,台湾同胞组织文化协会、工会、农民组合、共产党、民众党及其他团体,展开了波澜壮阔的、以政治文化斗争为主的反日民族解放运动,高山族同胞还举行了壮烈的雾社反日武装起义。即使在日本发动侵华战争,进行残酷镇压时期,台湾同胞仍不屈不挠地进行抵抗斗争,不少台湾青年奔赴祖国大陆,参加抗日战争,为抗战胜利做出了不可磨灭的贡献。在日本殖民统治台湾的50年中,台湾同胞牺牲了数十万生灵,表现了崇高的爱国主义精神。

1945年8月,中国人民抗日战争取得胜利,日本侵略者被赶出中国领土,台湾光复。台湾同胞欢庆归回祖国怀胞,热烈欢迎祖国政府接管台湾。但是当时以蒋介石为首的国民党反动政府派到台湾的统治集团垄断政权,独裁专制,肆意贪污舞弊,军警素质极差,到处欺压台湾同胞。光复不到一年半,台湾工厂关闭,农地荒芜,物价飞涨,发生了空前的经济危机。终于导致1947年遍及全省的“二·二八”武装起义。

“二·二八”起义是国民党缉私警察殴打一女烟贩,并镇压请愿队伍而引发的全岛人民自发的武装起义。他们反对贪官污吏、反对国民党腐败专制,反对打内战,要求民主自治,是和当时大陆国民统治区风起云涌的反独裁、反内战、反饥饿斗争一脉相承的爱国民主运动。中共中央机关报《解放日报》以“台湾的自治运动”为题发表社论,指出:“台湾人民的武装自卫是被迫的,是必要的,是正义的,是正确的”,支持了“二·二八”斗争。

面对台湾同胞掀起的革命风暴,国民党当局迅速从大陆调遣两个师的兵力到台湾,对台湾同胞进行了残酷的武力镇压,起义终于失败。据不完全统计,在这次起义中及起义失败后被屠杀的民众约二万人。参加起义的幸存者,有的在台湾继续坚持斗争,有的到大陆上海等地,有的转移到香港从事爱国民主运动。

台盟成立

1947年“二·二八”起义失败后,在上海,一些台湾人士感到为了有效地、继续坚持反对国民党反动派——帝国主义、封建主义、官僚资本主义的代表,谋求台湾人民的解放和幸福,必须组织一个能团结台湾各界人士的政治团体,提出正确的政治主张,进行公开号召,联合各种力量共同斗争。同年5月,领导台中“二·二八”起义的谢雪红、杨克煌等撤离台湾到上海,与有志之士酝酿在香港成立政治团体。

同年7月,谢雪红、杨克煌到香港,在中共组织的帮助下,开始筹备。首先邀请苏新(原台湾“人民导报”总编辑,“二·二八”被通缉而撤到上海转到香港),于9月间成立了“新台湾出版社”。期间他们曾联络廖文毅(原台北市公共事业局长、因竞选国民党“参政员”失败而反蒋,从上海到香港),一起出版刊物。廖在一篇文章中提出:“在联合国主持下举行台湾公民投票,决定台湾地位问题”,暴露了“台湾托管论”立场,因而谢杨苏就与廖决裂了。之后,征得台湾岛内中共地下党的同意,并得到大陆的台籍革命人士李伟光等同志的支持,于1947年11月12日正式成立了台湾民主自治同盟。成立时制定了《台湾民主自治同盟纲领》、《台湾民主自治同盟规程》、《台湾民主自治同盟筹委会时局口号》、《成立文告》等文件,于12月1日在香港《华商报》正式公布。台盟的建立得到了中国共产党的热情帮助、支持和指导。

由于台湾革命是中国革命的一部分,台盟的基本政治主张是赞成和接受中国共产党提出的反帝、反封建、反官僚资本主义,实行人民民主制度的新民主主义革命。所以台盟成立时的《政治纲领》第一条规定“设立民主联合政府,建立独立、民主、富强与康乐的新中国”。同时考虑到台湾同胞在“二·二八”起义中提出“民主自治”的强烈要求,并根据1946年1月各民主党派参加的旧“政治协商会议”所通过的《和平建国纲领》中“积极推行地方自治”的规定,在《台湾民主自治同盟规程》第三条规定“本同盟以实现台湾省之民主政治,及地方自治为宗旨”,组织命名为“台湾民主自治同盟”。

针对当时国民党统治的情况,在政治上,强调“打倒独裁政权,实行人民民主制度”,“打倒贪官污吏、土豪劣绅”,“撤销政治警察、经济警察、秘密警察及一切特务机关”;在经济上,主张“没收官僚资本”,“发展民族工商业”,“取消苛捐杂税”,“实行耕者有其田”,“恢复生产,救济失业者及贫民”;对外,主张“反对帝国主义侵略,确立独立自主之外交”,“中国之领土及领海不许任何外国军队之驻扎”,“反对美军在台湾建立军事基地”,“不许日本侵略势力复活,反对非法的对日和约”。台盟的领导机构在成立时没有公布,直到1948年7月12日才在香港公布了台盟总部成立的消息和总部负责人名单,他们是谢雪红(理事)、杨克煌、苏新。

台盟的成立和活动得到了台湾的进步团体和许多台籍人士的支持和帮助。上海台湾同乡会会长李伟光和谢雪堂等部分进步理事,《大公报》的李纯青,北平台湾同乡会的曾明如,日本东京的台籍政治活动家杨春松和他领导的“留日华侨民主促进会”,香港的台籍人士林良材、林田烈、陈金石等都对台盟的建立和工作做出了贡献。

台盟的成立使岛内外台胞有了一个公开的政治团体,这对团结广大台胞共同反对当时的美蒋统治,为解放台湾,完成祖国统一大业,起到了应有的作用。

截至2022年6月底,台盟在19个省、自治区、直辖市建立了组织,有盟员3400余人。

总纲

台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。

本盟是在台湾省人民“二·二八”起义以后,由一部分从事爱国民主运动的台湾省人士继承台湾人民的爱国主义光荣传统,根据当时台湾人民反对国民党独裁统治、实现民主政治和地方自治的愿望,于1947年11月12日在香港成立。本盟成立后接受中国共产党的领导,参加中国共产党领导的新民主主义革命,支持台湾人民的反帝爱国民主斗争;响应中国共产党提出的召开新的政治协商会议、成立民主联合政府的 “五一口号”,参加了中国人民政治协商会议第一届全体会议,参与了中华人民共和国的创建。中华人民共和国成立以来,本盟参加人民政权和人民政协的工作,推动盟员和所联系的台湾同胞,为社会主义革命和建设,为改革开放、建设中国特色社会主义和促进祖国统一大业做出了贡献。

本盟以中华人民共和国宪法为一切活动准则,负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。本盟高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握中国特色社会主义进入了新时代的历史方位,深刻把握社会主义初级阶段人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的社会主要矛盾,坚持中国特色社会主义的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移地走中国特色社会主义道路。本盟继承和发扬台湾人民爱国爱乡的光荣传统,团结广大盟员和所联系的台胞,紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围,按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局以及中共中央确定的“两个阶段”战略安排,为实现祖国完全统一、“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是在长期革命、建设和改革实践中形成和发展起来的、符合我国国情的社会主义政党制度。本盟遵循中国共产党和各民主党派在多党合作和政治协商的长期实践中形成的重要政治准则,坚持中国共产党的领导,与中国共产党在思想上同心同德,目标上同心同向,行动上同心同行。坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针,坚持走中国特色社会主义政治发展道路,不断推进政治交接,巩固和发展和谐政党关系。本盟作为参政党,履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

世界上只有一个中国,大陆和台湾同属一个中国,中国的主权和领土完整不容分割。本盟坚决维护祖国的主权和领土完整,反对“台独”分裂图谋,反对外国势力干涉。中国是两岸同胞的共同家园,两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟,是血浓于水的一家人。本盟坚持一个中国原则和“九二共识”,遵循“和平统一、一国两制”方针,秉持 “两岸一家亲”理念,全面贯彻两岸关系和平发展重要思想,广泛联系台湾岛内外各界人士,推动两岸经济社会融合发展,巩固和深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化、社会基础,为完成祖国统一大业而努力。

中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。本盟坚持中国共产党的领导,按照发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一的原则,继承和发扬优良传统,学习践行社会主义核心价值观,以思想建设为核心、组织建设为基础、制度建设为保障,全面提高整体政治素质,努力把本盟建设成为与中国共产党亲密合作、共同致力于中国特色社会主义事业、适应新时代发展要求的参政党。

本盟维护盟员和所联系台胞的合法权益,反映他们的意见和要求。

本盟的组织原则是民主集中制,并在贯彻民主集中制的同时,加强内部监督。

第一章 盟 员

第一条 凡居住在祖国大陆的台湾省人士,愿意遵守本章程者,可以申请加入本盟。

第二条 盟员必须拥护中国共产党的领导,坚持中国特色社会主义,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国和实现祖国完全统一而奋斗。

第三条 发展盟员要贯彻巩固和发展相结合的方针,注重素质,将政治标准放在首位。有领导、有计划地稳步发展,坚持以大中城市、中上层、有一定代表性的人士为主。申请入盟者,须提出书面申请,由盟员二人介绍,经组织考察和盟的基层组织通过,报盟的省、直辖市委员会审核批准,并报盟中央备案。盟中央必要时可直接发展盟员。

第四条 盟员应履行下列义务:

(一)遵守宪法和法律,维护国家利益,保守国家机密;

(二)遵守盟的章程和盟组织纪律,执行盟的决议,参加盟的组织生活,完成盟组织的任务;

(三)学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习中国共产党和国家的各项方针政策,特别是对台方针政策,学习科学技术和文化知识,提高政治思想水平和参政议政能力;

(四)自觉增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,积极投身实现民族复兴的伟大梦想、伟大斗争、伟大工程、伟大事业;

(五)密切联系群众,接受盟组织和群众监督;

(六)按期缴纳盟费。

第五条 盟员享有下列权利:

(一)参加盟的会议,阅读盟的有关文件和刊物,在盟的会议和刊物上讨论盟的工作;

(二)行使表决权,有选举权和被选举权;

(三)参加盟所组织的有关国家大事的讨论,反映情况,提出意见和建议;

(四)向盟的各级组织提出质询、批评和建议。

第六条 盟组织鼓励和支持盟员积极从事社会主义现代化建设和统一祖国的伟大事业,并对有显著贡献者给予表彰和奖励。

第七条 盟员工作调动或迁移时,应该转移组织关系。

第八条 盟员有退盟的自由。盟员要求退盟,须向盟地方组织提出书面申请,由盟的省、直辖市委员会审核批准,并报盟中央备案。

无正当理由一年不参加盟的组织生活、不缴纳盟费,本人又不提出退盟的盟员,由所在基层组织提出意见,经省、直辖市委员会核准,予以注销盟籍,并报盟中央备案。

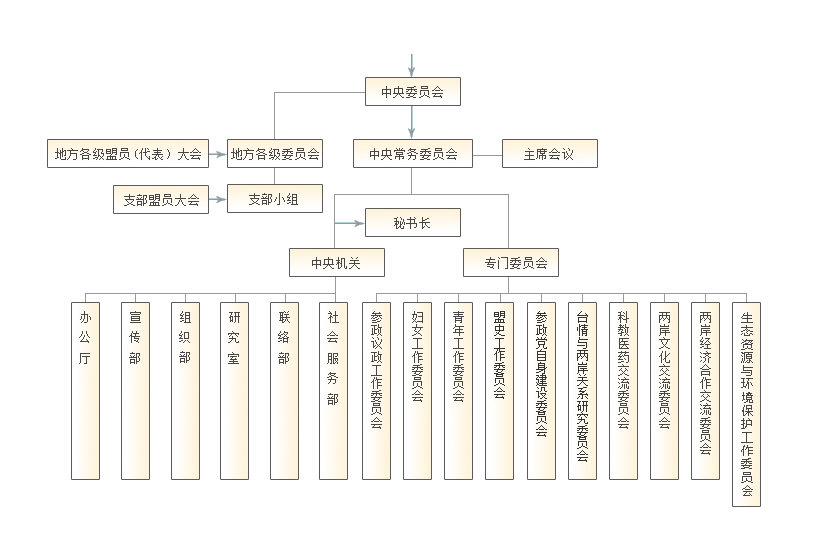

第二章 盟的中央组织

第九条 本盟的最高权力机关是全盟代表大会,大会闭会期间是它选举产生的中央委员会。

全盟代表大会每五年举行一次,由中央委员会召集,必要时可以提前或推迟举行。

第十条 全盟代表大会的职权是:

(一)听取和审议中央委员会的工作报告;

(二)讨论并决定盟的方针、任务和重大事项;

(三)修改盟的章程;

(四)选举中央委员会。

第十一条 中央委员会每届任期五年。如全盟代表大会提前或延期举行,其任期相应地缩短或延长。中央委员会每年举行一次全体会议。

根据工作需要,中央委员会全体会议可以调整、增选部分中央委员,调整和增选的人数,不得超过原有中央委员总数的五分之一,并报下一次全盟代表大会予以追认。

第十二条 中央委员会选举产生主席、副主席和常务委员,组成中央常务委员会。中央委员会全体会议闭会期间,中央常务委员会行使中央委员会职权。主席、副主席组成主席会议,处理中央常务委员会的日常工作。经主席会议提名,由中央常务委员会任命秘书长。

第十三条 中央常务委员会在中央机关设立若干职能机构并任命其正职负责人。

第十四条 中央常务委员会必要时可设立若干非职能机构并任命其正职负责人。

第十五条 中央委员会必要时可召集全盟代表会议,讨论和决定重大问题。

第十六条 全盟代表大会和全盟代表会议的代表名额和产生办法,由中央常务委员会决定。

中央委员会委员的名额,由全盟代表大会决定。

中央常务委员会委员的名额,由中央委员会决定。

第三章 盟的地方组织

第十七条 盟的地方组织是:

(一)省委员会、直辖市委员会;

(二)省辖市委员会、直辖市的区委员会和区工作委员会。

第十八条 盟的各级地方组织的最高权力机关为地方各级盟员大会(或盟员代表大会),大会闭会期间是它选举产生的同级委员会。

地方各级盟员大会(或盟员代表大会)每五年召开一次,由同级委员会召集,必要时可提前或推迟召开。

地方各级盟员代表大会的代表名额和产生办法,由同级委员会决定。

地方各级委员会委员的名额由上届同级委员会决定,并报上一级委员会批准。

第十九条 地方各级盟员大会(或盟员代表大会)的职权是:

(一)贯彻执行全盟代表大会、中央委员会和上级组织的决议和决定;

(二)听取和审议同级委员会的工作报告;

(三)讨论和决定同级委员会的重要事项;

(四)选举同级委员会。

第二十条 地方各级委员会每届任期五年。委员会选举产生主任委员、副主任委员,根据需要可设常务委员会,常务委员会委员亦由同级委员会选举产生。委员会全体会议闭会期间,常务委员会行使委员会职权。主任委员、副主任委员组成主任委员会议,处理委员会的日常工作。经主任委员会议提名,由常务委员会或委员会任命秘书长。

第二十一条 地方各级委员会根据需要,设若干职能机构,也可设非职能机构的专门委员会。

第二十二条 根据工作需要,经上级委员会批准,地方各级委员会全体会议可以调整、增选部分同级委员会委员,并报下一次盟员大会(或盟员代表大会)予以追认。

地方各级委员会必要时经上一级委员会同意,可召开盟员代表会议,讨论和决定重大问题。盟员代表会议的代表名额和产生办法由同级委员会决定。

第四章 盟的基层组织

第二十三条 盟员三人以上可成立基层组织。根据工作需要和盟员人数,并经上级委员会批准,分别设立盟的总支部委员会、支部委员会或小组。

总支部委员会、支部委员会由总支部、支部盟员大会选举产生,每届任期五年。经上级委员会批准,选举可以提前或延期举行。总支部委员会、支部委员会设主任委员一人,委员若干人,必要时可设副主任委员。主任委员、副主任委员由总支部、支部委员会选举产生。小组可以推选组长。

第二十四条 盟的基层组织的任务是:

(一)贯彻上级组织的决议和决定;

(二)组织盟员学习思想政治理论、中国共产党和国家的各项方针政策、盟的历史,对盟员进行教育、管理、监督、服务,开展盟内的批评和自我批评,协调关系,加强团结;

(三)根据上级组织的要求,结合本盟基层工作开展活动;

(四)推动盟员做好本职工作,组织盟员参加社会活动;

(五)反映盟员及所联系台胞的意见和要求,帮助他们解决实际问题。积极反映社情民意;

(六)发展盟员;

(七)收缴盟费;

(八)维护盟的纪律,提出对盟员的奖励或处分意见。

第五章 盟的干部

第二十五条 本盟按照德才兼备、以德为先的原则选拔和任用干部。

第二十六条 盟的各级组织和各级领导班子要重视教育、培训、选拔、使用干部,特别是优秀年轻干部。

第二十七条 盟的各级领导干部,必须信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁,模范地履行章程所规定的盟员义务,特别是政治纪律和政治规矩,并具备以下基本条件:

(一)具有政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识;

(二)具有政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力;

(三)贯彻社会主义初级阶段的基本路线,致力于社会主义现代化建设和祖国统一大业;

(四)坚持民主集中制原则,维护团结,自觉接受组织和盟员的监督。

第二十八条 盟中央和地方组织领导班子成员实行任期制,原则上在同一职务上可连选连任两届,最多不超过三届。

第二十九条 本盟重视对各级领导干部的考核和评议,加强对各级领导干部的监督。

第六章 盟的纪律和内部监督

第三十条 盟员违反盟的纪律,盟的组织要进行教育。如教育无效,应视情节轻重,给予相应处分。

第三十一条 对盟员的处分分为:警告、撤销盟内职务、开除盟籍。

第三十二条 对盟员的处分,须经本人所在的基层组织讨论决定,报省、直辖市委员会批准。

对地方各级委员会组成人员的处分,须由同级委员会讨论决定,报上一级组织批准,并报中央备案。

对中央委员会委员的处分,须报经中央委员会决定。

第三十三条 处分盟员要严肃、慎重,做到事实清楚、证据充分、程序合规、处理恰当。受处分的盟员对处分有不同意见,有权向上级组织直至中央申诉。

第三十四条 本盟设立中央监督委员会。中央监督委员会在中央委员会领导下,对盟的中央领导机构履行职责进行监督。重点对领导班子、领导机构成员和在盟中央机关担任公职的盟员遵守章程和履行职责的情况进行监督,推进反腐倡廉工作。

第三十五条 中央监督委员会委员的名额由中央委员会决定,组成人员由主席会议提名,中央委员会决定。中央监督委员会的任期同中央委员会。

第三十六条 省、直辖市委员会参照中央监督委员会的规定,设立相应的内部监督机构。有条件的地市级组织可以设立内部监督机构。

第七章 附 则

第三十七条 本章程解释权属于中央委员会,中央委员会闭会期间属于中央常务委员会。

谢雪红(1949—1958)

蔡啸(1979—1983)

苏子蘅(1983—1987)

林盛中(1987—1988)

蔡子民(1988—1997)

张克辉(1997—2005)

林文漪(2005—2017)

苏辉( 2017— )

主席

主席:苏辉(女)

副主席

常委

(25名,按姓氏笔画为序排列)

王昱、孔令智、吕少军、刘艳(女)、刘江东、江尔雄(女)、江利平、许可慰、苏辉(女)、李钺锋、杨晓红(女)、吴国华(女)、邹振球、张嘉极、陈军(女,高山族)、陈椿、陈子云(女)、陈玉玲(女)、陈清莉(女)、林敏、郑建闽、符之冠、蔡欣(女)、蔡睿、潘新洋

参考资料来自:

地方组织名称 | 成立时间 | 备注 |

台盟北京市委 | 1949.7.3 | 原为华北总支部 |

台盟上海市委 | 1949.7.31 | 原为华东总支部 |

台盟广东省委 | 1950.1.2 | 原为华南总支部 |

台盟大连市委 | 1950.4.2 | 原为旅大特别支部 |

台盟福建省委 | 1957.6 | 原为福建省支部筹委会 |

台盟天津市委 | 1979.12.24 | |

台盟湖北省委 | 1980.2.23 | |

台盟吉林省委 | 1981.8.3 | |

台盟云南省委 | 1981.11.6 | |

台盟泉州市委 | 1982.7.28 | |

台盟南京市委 | 1981.9.23 | |

台盟沈阳市委 | 1982.12.23 | |

台盟漳州市委 | 1983.1.16 | |

台盟福州市委 | 1983.3.22 | |

台盟广州市委 | 1983.5.13 | |

台盟厦门市委 | 1983.7.23 | |

台盟南平市委 | 1984 | |

台盟海南省委 | 1991.1.25 | |

台盟重庆市工委 | 1991.3.20 | 原为重庆支部 |

台盟成都支部 | 1991.8.12 | |

台盟陕西省委 | 1991.12.25 | |

台盟海口市委 | 1993.1 | |

台盟武汉市委 | 1994.12.17 | |

台盟浙江省委 | 1995.11.25 | |

台盟三亚市委 | 1996.8 | |

截至2002年4月8日 | ||

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

上一篇 中国致公党