-

毒性 编辑

毒性(toxicity):又称生物有害性,一般是指外源化学物质与生命机体接触或进入生物活体体内后,能引起直接或间接损害作用的相对能力,或简称为损伤生物体的能力。也可简单表述为,外源化学物在一定条件下损伤生物体的能力。

中文名:毒性

外文名:toxicity

又称:生物有害性

性质:损伤生物体的能力

一种外源化学物对机体的损害能力越大,则其毒性就越高。外源化学物毒性的高低仅具有相对意义。在一定意义上,只要达到一定的数量,任何物质对机体都具有毒性,如果低于一定数量,任何物质都不具有毒性,关键是此种物质与机体的接触量、接触途径、接触方式及物质本身的理化性质,但在大多数情况下与机体接触的数量是决定因素。

由药物毒性引起的机体损害习惯称中毒。大量毒药迅速进入人体,很快引起中毒甚至死亡者,称为急性中毒;少量毒药逐渐进入人体,经过较长时间积蓄而引起的中毒,称为慢性中毒。此外,药物的致癌、致突变、致畸等作用,则称为特殊毒性。相对而言,能够引起机体毒性反应的药物则称为毒药。

毒性的构成

一种是该物质极易与血红蛋白结合,使红细胞无法运输氧气,导致生物体窒息,有这种毒性的物质一般是气态非金属氧化物,例如:一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫等。另一种是该物质能够破坏特定的蛋白质中的肽键,改变其化学组成,使蛋白质变性失活,无法发挥正常功能,使生物体的生命活动受到影响,如:甲醛、氰化物、砷化物、卤素单质等。

外源化学物的毒性

毒性与剂量、接触途径、接触期限有密切关系。评价外源化学物的毒性,不能仅以急性毒性高低来表示,有一些外源化学物的急性毒性是属于低毒或微毒,但却有致癌性,如,NaNO2;有些外源化学物的急性毒性与慢性毒性完全不同,如苯的急性毒性表现为中枢神经系统的抑制,但其慢性毒性却表现为对造血系统的严重抑制。

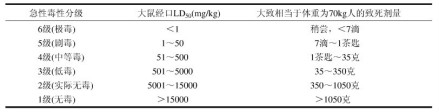

中国急性毒性分级法

中国急性毒性分级法

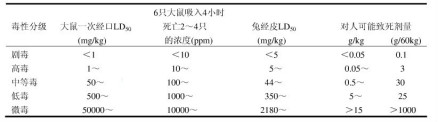

外源化合物急性毒物分级(WHO)

外源化合物急性毒物分级(WHO)

需要注意的是,现今毒性分类并没有统一标准,甚至某些地方存在冲突。

对人体的危害

药物的毒性反应是对人体有较大危害性的一种药物不良作用。一般因用药剂量过大或用药时间过长引起,治疗量有时也可发生。根据药物的不同,中毒症状表现各异,主要是对中枢神经、消化、血液和循环系统以及对肝、肾造成功能性或器质性损害,严重者可危及生命。

毒性反应的理解

指毒物对机体所致原发性毒性作用而续发引起的有害的生理、生化和病理变化,如细微的分子生化病损、亚细胞结构变化、组织和器官的损害,乃至生物体的死亡。

用药剂量过大、用药时间过长或机体对药物敏感性过高时产生的危害性反应称为毒性反应。

毒性反应是由化学物质与生物系统的化学成分进行可逆或不可逆的相互作用,而干扰机体正常代谢及自稳机制,以致引起细胞死亡、细胞氧化、突变、恶性变、变态反应或炎症反应,主要是一个分子过程。

轻重程度的取决

毒性反应的类型、严重程度主要取决于毒物的理化性质、接触状况、生物系统或个体的敏感性。

易感人群

药物的毒性反应多出现于婴幼儿、老年人、肝、肾功能不全者、高敏病人及营养不良患者,故临床用药时,应详细询问以往病史,根据病人个体差异,调整剂量和给药间隔时间,合理用药,以保证用药安全有效。

古代药、毒不分,混称为毒药,认为凡治病之药皆为毒。同时,毒也指药物的偏性,早在《素问·五常政大论》中即有大毒、常毒、小毒和无毒之说。魏晋以来,毒多指那些药性强烈,服后容易出现毒副作用的药物。现代中药学认为,毒性是药物对机体产生的严重不良影响及损害,是用以反映药物安全性的一种性能。常见的毒性反应包括:脏腑组织损伤,功能障碍,甚至死亡等。因此,中药毒性的传统概念与现代内涵是不同的。

殷谦:“毒品作为药物既能造福人类社会但也能危害人类社会,包括我国在内的许多国家都禁止贩卖和吸食,娱乐圈吸毒的现象早八辈子都有的事情,那时候东西虽然不一样,但其毒性一致。”(殷谦《殷谦的砖头殷谦的糖》)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。