-

慢性炎症 编辑

致炎因子持续存在并且损伤组织是发生慢性炎症的根本原因。各种器官的慢性炎症除从急性炎症转化而来外,还可以其他方式发生。急性炎症反复发作,而发作间期无明显症状也是慢性炎症,如慢性胆囊炎、慢性肾盂肾炎等。慢性炎症还可潜隐缓慢地逐渐发生,临床上开始并无急性炎症表现,常见于细胞内感染(如结核杆菌、病毒感染),这些病原体的毒力不强,但可引起免疫反应;或长期受不能降解却有潜在毒性物质的刺激(如矽肺);或持续存在的、对抗自身组织的免疫反应即自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)。

中文名:慢性炎症

外文名:Chronic inflammation

根本原因:致炎因子持续存在并且损伤组织

临床表现:细胞内感染

作 者:(日)生田 哲

出版社:世界图书出版公司

出版时间:2007年

ISBN:9787506288712

开本:32 开

定 价:22.80元

任何能够引起组织

损伤的因素都可成为炎症的原因。虽然致炎因子种类繁多,但可归纳为以下几大类。

1.物理性因子:高热、低温、放射线及紫外线等。

慢性炎症

慢性炎症

3.机械性因子:如切割、撞击、挤压等。

4.生物性因子:细菌、病毒、立克次体、支原体、真菌、螺旋体和寄生虫等为炎症最常见的原因。它们通过在体内繁殖,产生、释放毒素直接导致细胞和组织损伤,而且还可通过其抗原性诱发免疫反应导致炎症。

5.免疫反应:各型变态反应均能造成组织和细胞损伤而导致炎症:Ⅰ型变态反应如过敏性鼻炎、荨麻疹;Ⅱ型变态反应如抗基底膜性肾小球肾炎;Ⅲ型变态反在如免疫复合物性肾小球肾炎和Ⅳ型变态反应如结核、伤寒等等;此外还有某些自身免疫性疾病如淋巴性甲状腺炎、溃疡性结肠炎等。

损伤因子作用于机体是否引起炎症,以及炎症反应的强弱不仅与损伤因子的性质和损伤的强度有关,并且还与机体对损伤因子的敏感性有关,如幼儿和老年人免疫功能低下,易患肺炎,病情也较严重;接种过预防疫苗的儿童,对该病原体常表现不感受性等。因此,炎症反应的发生和发展取决于损伤因子和机体反应性两方面的综合作用。

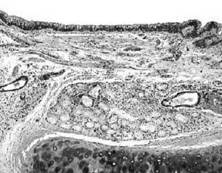

症的基本病理变化包括局部组织的变质(alteration)、渗出(exudation)和增生(proliferation)。在炎症过程中这此病理变化按照一定的先后顺序发生,一般早期以变质和渗出变化为主。后期以增生为主,但三者

是相互密切联

慢性炎症

慢性炎症

直接损伤作用、炎症过程中

发生的血液循环障碍和炎症反应产物的共同作用,造成局部组织的变质。因此变质的轻重是由致炎因子和机体反应两个方面决定的。

2.渗出炎症局部组织血管内的液体、蛋白质和血细胞通过血管壁进入间质、休腔、体表或粘膜表面的过程称为渗出。以血管反应为中心的渗出性病变是炎症的重要标志,在局部具有重要的防御作用。炎症渗出是由于局部血管通透性升高和白细胞为主动游出所致。在炎症渗出液(exudate)内蛋白质含量较高,并含有较多的细胞成分和其碎屑。因而由炎症所引起的浆膜腔渗出液,比重高于1.020,外观混蚀,细胞含量多,这些有别于单纯因静脉回流受阻所形成的漏出液(transudate)。渗出液和漏出液均可在组织间质聚积,造成水肿(edema),或在浆膜腔造成积液(hydrops)。

3.增生在致炎因子、组织崩解产物或某些理化因子刺激下,炎症局部的巨噬细胞、内皮细胞和纤维母细胞可增生。在某些情况下局部的上皮细胞或实质细胞也可增生。正是这种增生反应使损伤组织得以修复。许多生长因子参与刺激间质和实质细胞的增生,其机制与再生和修复过程相似。

慢性炎症

慢性炎症

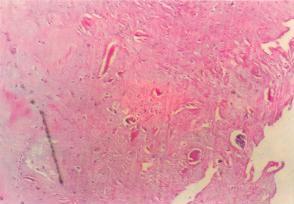

5.纤维母细胞增生,有时小血管也增生。慢性炎症出现这些变化的机制尚在研究中,但有些介质可能起一定作用。体外实验证明,血小板衍生的生长因子(PDGF)和纤维粘连蛋白(FN)分解产物对纤维母细胞有趋化作用。此外,血小板衍生的生长因子、巨噬细胞和淋巴细胞的衍生因子都能在体外刺激纤维母细胞增生并产生大量胶原。因此,慢性炎症反应常伴有明显的瘢痕形成,造成肠道等的狭窄和浆膜面粘连。巨噬细胞衍生的可溶性因子可在活体内刺激血管新生。

6.局部组织的某些特殊成分如炎症灶的被覆上皮、腺上皮及其他实质细胞也可发生明显增生。

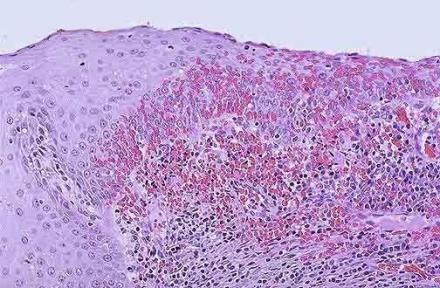

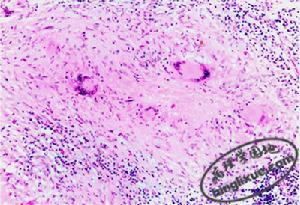

以在炎症局部形成主要由巨噬细胞增生构成的境界清楚的结节状病灶为特征的慢性炎症,称为慢性肉芽肿性炎症(chronic granulomatous inflammation)。结节较小,直径一般为0.5~2mm。这是一种特殊类型的慢性炎症。不同的病因可以引起形态不同的肉芽肿,因此病理学可根据典型的肉芽肿形态特点作出病因诊断,如见到结核性肉芽肿(结核结节)的形态结构就能诊断结核病。

慢性肉芽肿性炎症的常见病因

(1)某些细菌感染,其经典的例子为结核病、麻风和梅素。

(2)真菌和寄生虫感染,如组织胞浆菌病和血吸虫病。

(3)异物,如手术缝线、石棉和滑石粉等。

(4)原因不明,如肉样瘤病(sarcoidosis)。

形成肉芽肿的条件

慢性炎症

慢性炎症

(2)实验证明,刺激物所引起的细胞介导免疫反应在诱发慢性肉芽肿炎症中具有重要作用。体外实验证实,T细胞产物—淋巴因子可增强单核细胞向多核巨细胞转化。

肉芽肿的组成

肉芽肿的组成 以结核结节为例,从结节中心向外,肉芽肿的成分依次为:

(1)干酪样坏死:典型结核结节的中央为干酪样坏死,内含坏死的组织细胞和白细胞,还有结核杆菌。结核结节中心的坏死可能是细胞介导免疫反应的结果。

(2)类上皮细胞(epithelioid cell):干酪样坏死灶周围可见大量胞体较大、境界不清的细胞。这些细胞的胞核呈圆形或卵圆形,染色质少,甚至可呈空泡状,核内可有1~2个核仁,胞浆丰富,染成浅红色。根据其形态与上皮细胞相似,故称类上皮细胞。

现在认为,在受一些不能被消化的细菌或其他抗原物质的长期刺激下,巨噬细胞就可转化为类上皮细胞,并发生剧烈的变化:①核内常染色质增多,说明DNA激活;②核仁增大靠近核膜,说明rRNA合成加强;③胞浆内富于内质网、核蛋白体及高尔基器和各种空泡,说明细胞器和酶的合成增强、分泌活跃;④线粒体、滑面内质网和溶酶体成分明显增多,因而胞浆成分扩展,细胞呈类似上皮细胞样紧密排列;⑤细胞膜Fc受体和C3b受体大大减少,吞噬功能随之明显降低。看来,类上皮细胞具有向细胞外分泌的功能,而不是吞噬作用。

经转化而形成的类上皮细胞的功能还不明确。但是他们可能通过分泌一些化学物质而杀伤细胞周围的细菌;同时在宿主健康组织与细菌之间组成一条隔离带。巨噬细胞在吞噬异物的过程中不会转化为类上皮细胞,若进入炎症灶的巨噬细胞过多,则有可能转化为类上皮细胞。

慢性炎症

慢性炎症

多核巨细胞移动的速度十分缓慢,约每分钟0.04~1μm,而且随细胞核数目增多,移动速度更慢。巨噬细胞融合成多核巨细胞后,其胞膜的Fc和C3b受体数目也大大减少。因此,多核巨细胞的功能与类上皮细胞相似,可能分泌一些杀伤生物性病原体的物质并参与组成隔离宿主组织与细菌的屏障结构。

类上皮细胞和多核巨细胞均来源于巨噬细胞。若慢性肉芽肿性炎症的发生与细胞介导免疫有关,则巨噬细胞在局部集中还与激活的T细胞分泌的淋巴因子—巨噬细胞趋化因子(MCF)及巨噬细胞游走抑制因子(MIF)的作用有关。而且这些巨噬细胞还受巨噬细胞激活因子(MAF)的作用,提高其吞噬活性。

(4)淋巴细胞:在类上皮细胞周围可见大量淋巴细胞浸润。

(5)纤维母细胞::结核结节周边有纤维母细胞及胶原纤维分布。

慢性炎症除一般性和特殊性表现形式外,有时还可形成炎性息肉和炎性假瘤。炎性息肉(inflammatory polyp)是在致炎因子的长期刺激下,局部粘膜上皮和腺体及肉芽组织增生而形成的突出于粘膜表面的肉芽肿块,常见于鼻粘膜和宫颈。炎性假瘤(inflammatory pseudotumor)是由组织的炎性增生形成的一个境界清楚的肿瘤样团块,常发生于眼眶和肺。

慢性炎症

慢性炎症

慢性炎症还可伴有肉芽组织的形成,这类炎症常见于有较大的组织缺损,此时肉芽组织在慢性脓肿、瘘管和慢性粘膜溃疡的吸收和分解上起着重要作用。

内容简介

慢性炎症

慢性炎症

目录

第一章炎症,引发心脏病、糖尿病、癌、老年性痴呆的病源

1.生活习惯病由慢性炎症引发

2.急性炎症与慢性炎症

3.慢性炎症中新发现的冲击

4.慢性病患者急剧增加

5.炎症性疾病为何如此严重

……

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。