-

剩余产品 编辑

剩余产品是指代表剩余价值的那部分产品。这是因为马克思的剩余价值全套理论是在盈利企业中考察的,即生产出的剩余产品在流通过程中一定能转化为剩余价值,因而没有必要严格区分剩余产品和剩余价值这两个概念。剩余产品的存在是一切社会经济、政治和文化发展的物质基础。有了剩余产品,才能进行扩大再生产,才能使一部分人脱离物质资料生产而从事政治、文化、艺术、科学、教育等活动。剩余产品的出现,是阶级社会产生的一个重要经济条件。

与储蓄及投资的关系

与储蓄及投资的关系

剩余产品

剩余产品

剩余产品历史由来

剩余产品历史由来

其次,不仅生产决定了消费,消费也决定了生产,二者互为前提。如马克思所说:“没有消费,也就没有生产”,因为“消费创造出生产的动力”,“创造出在生产中作为决定目的的东西而发生作用的对象。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第46卷上册,人民出版社1979年版,第28~29页。)在一定的生产方式之下,人们有一定的消费需要,反过来,一定的消费需要又确定了一定的生产。如果没有社会因素的作用,人们不会在自己的需要已经满足之后再去主动地生产什么东西。例如北美的达科他印弟安人,男子夏季平均每天劳动不过1小时,冬季约6小时,妇女夏季劳动约6小时,冬季约10小时(普列汉诺夫:《论艺术》,三联书店1973年版,第81页。)。即使用今天的眼光看,时间也是相当丰裕的,他们完全可以用多余时间生产“剩余产品”,作为自己的财产储存下来,但他们并没有这样作。类似的现象在原始民族中比比皆是,例如澳大利亚中部土著阿兰达人,从不知道珍惜时间,“男人和女人会因观看孩子们嬉戏而耽误数小时之久”,只有在急需食物时,他们才去寻找。他们一般也不储蓄食物,如果食物充裕,客人们便会聚拢来,每个人尽量吃饱,只有在节日的前几天才储蓄一些食物。又如塔斯马尼亚岛上的塔斯马尼亚人,“当食物充裕时,他们就高高兴兴地大吃大喝,并不留点储蓄;如遇寒冷的冬天,就要感到饥饿的痛苦,有时被迫去啃袋鼠皮。”(乔治·彼得·穆达克:《我们当代的原始民族》,四川民族研究所1980年版,第20、22、16页。)这种很少变化的消费方式,不能为生产提供新的需求,因而剩余产品无从产生。

从人与人社会关系角度看,剩余产品的产生只有在所有制这种排他性关系确立之后才有可能。对尚未产生所有制的原始共同体来说,它能够通过变换消费方式消费掉自己所可能生产的一切,也不会生产自己消费需要以外的任何东西。而当所有制产生之后,第一种所有制形态部落共同体所有制便以剥夺他部落生产品为基本条件,如马克思所说:“建立在部落制度(集体的结构最初归结为部落制度)上的财产的基本条件是作为部落的一个成员,使得被一部落所征服和服从的那个别的部落丧失财产,而且使这个部落本身沦落于集体把它们当作自己的来对待的那些再生产的无机条件之列。”(马克思:《资本主义生产以前各形态》,人民出版社1956年版,第29页。)被掠夺或被剥削的生产品,便成为被征服和服从部落的剩余产品,交付与征服者。因此,不是剩余产品导致所有制产生,而是所有制产生导致剩余产品形成。部落间的交换是派生的社会现象,因为原始的部落(甚至也可以包括后来的农村公社)是历史形成的自给自足共同体,如果没有强大的外部力量,例如部落之间的战争、英国殖民者对付印度农村公社的洋货和枪炮,交换是无从产生并发展的。

所有制、剩余产品必然包含掠夺与剥削,而实现掠夺与剥削,就必须有强制。马克思指出:“良好的自然条件始终只提供剩余劳动的可能性,从而只提供剩余价值或剩余产品的可能性,而绝不能提供它的现实性。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第562页。)马克思在谈到地租时也说:直接生产者在“有可能从事剩余劳动”的时候,“这种可能性不会创造地租,只有把这种可能性变为现实性的强制,才创造地租。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第892~893页。)这也就是说,当自然条件优越,人们存在大量闲暇时间时,他们不会在满足消费需要之后再去生产什么东西。要他们把闲暇时间通过生产为自己所利用,必须同时改变自己的生产方式和消费方式;要把闲暇时间用来从事剩余劳动,即用来生产无偿交给他人的生产品,基本条件是外部的强制。因此,从人与人社会关系角度看,剩余劳动所创造的剩余产品不过是被他人掠夺或剥削的劳动产品的代名词。

分工只有发生在不同的所有权之间,产品才有可能成为剩余的产品并互相发生交换。在共同体内部,只有当私有权已经产生并有相当发展的时候,分工才能使某些人手中的某些产品成为剩余的产品,进而产生不同所有权之间的交换。如果共同体内私有权还没有产生,不论内部分工发展到何种程度,生产品都是属于共同体的,不存在个人手中剩余的产品,也不会有他们之间的交换。甚至在中世纪和近代的斯拉夫与印度农村公社中也可以看到,由于公社内部的私有权还没有得到比较充分的发展,相当的分工并没有导致广泛的交换,而只是形成了一个自给自足的经济体系。因此马克思说:“在古代印度公社中就有社会分工,但产品并不成为商品。……只有独立的互不依赖的私人劳动的产品,才作为商品互相对立。”(马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第55页。)

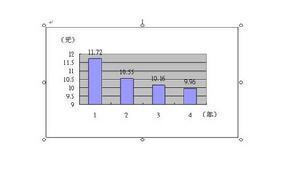

剩余产品销量

剩余产品销量

与剩余价值的关系

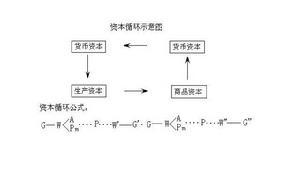

资本循环图

资本循环图

与投资及储蓄的关系

在一个投资的来源是社会储蓄的经济体,当投资大于储蓄时,表明当年的剩余产品不能满足投资支出的需要,不足的部分只能通过本年度类生产的产品加以弥补,这将引起净存货投资的非意愿性减少,而净存货减少这一数量信号将会刺激厂商增加产量,从而提高剩余产品的产出。当投资小于储蓄时,表明投资支出不能吸收当年生产的全部剩余产品,就会开成产品积压,从而出现净存货的非意愿性增加,净存货数量增加这一信号将会引导厂商压缩生产,减少产量,使剩余产品的产出减少。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。