-

旦 编辑

旦,是戏曲表演行当类型之一,女角色之统称,可分为正旦、花旦、贴旦、闺门旦、武旦、老旦和彩旦7种类型。

中文名:旦

出处:戏曲表演

类属:戏曲表演行当类型之一

统称:女角色之统称

按扮演人物的年龄、身份、性格及其表演特点,大致可分为正旦、花旦、贴旦、闺门旦、武旦、老旦和彩旦7种类型。

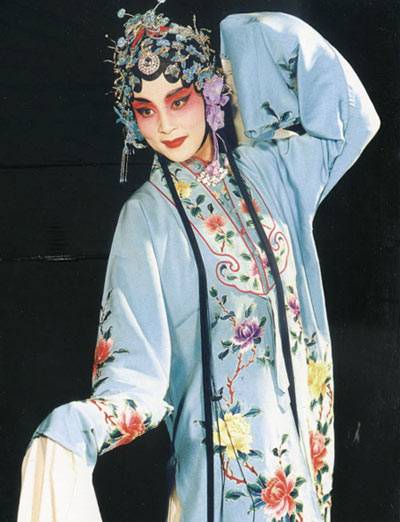

正旦

青衣(正旦)

青衣(正旦)

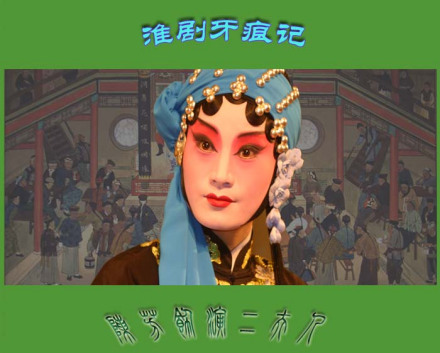

花旦

《柜中缘》中的玉莲

《柜中缘》中的玉莲

贴旦

简称贴,有时简写成占。南戏和北杂剧皆有此名,为旦中副角,意为旦之外再贴一旦,不表现确定的性格特征。明代南曲系统诸剧种仍沿旧制,如明刊本《金印记》中旦扮主要人物苏秦妻周氏,次要人物苏秦之嫂、苏秦婶母和岳母三人均由贴扮。到清中叶昆山腔中,逐渐从旦行中分化出来,成为独立的行当。据李斗《扬州画舫录》载:“贴旦谓之风月旦,又名作旦”,著名贴旦演员董寿苓“工为侍婢”、“无态不呈”,可知其表演特点同花旦大致相同,俗称六旦。《牡丹亭》的春香、《占花魁》的莘瑶琴、《翡翠园》的赵翠儿等皆由贴扮。昆山腔贴旦例须兼扮儿童和门子,前者如《浣纱记·寄子》的伍员之子、《寻亲记》的周瑞隆;兼扮门子的,有《十五贯》、《永团圆》、《白罗衫》等。汉剧、粤剧等皆有贴旦,为花旦之异称。

闺门旦

《红楼梦》中的黛玉-王文娟饰

《红楼梦》中的黛玉-王文娟饰

《牡丹亭》的杜丽娘

《牡丹亭》的杜丽娘

武旦

《九件衣》中的巧云

《九件衣》中的巧云

老旦

袁慧琴饰演的佘太君(老旦)

袁慧琴饰演的佘太君(老旦)

彩旦

《半把剪刀》中的王婆婆-陈芳饰

《半把剪刀》中的王婆婆-陈芳饰

旦的名目初见于宋代歌舞。周密《武林旧事》记民间舞队有《麤妲》和《细妲》等目,妲即旦的古写。据吴自牧《梦粱录·元宵》条:傀儡戏之细旦“戴花朵□肩,珠翠冠儿,腰肢纤袅,宛若妇人”。可知细旦为俊扮之旦色;与之相对照,麤旦当为丑扮之喜剧角色。宋杂剧、金院本的女脚色称装旦或引戏,为“五花爨弄”的脚色之一。宋元南戏和北杂剧形成后,沿用旦的名目,但两者在具体运用上又略有不同:南戏的旦泛指女主角,如《永乐大典戏文三种》的三个女主角贫女、王金榜和李琼梅,尽管身份和性格有很大差异,却都由旦扮;杂剧的旦是女脚色的统称,以主唱的正旦作为旦中正角,扮演人物的范围几乎包容了类似近代戏曲中的正旦、花旦、闺门旦、刀马旦和老旦等各种类型。余如贴旦、外旦等皆为副角。明代的南曲系统诸剧种在名目上仍沿南戏旧制,但在演出实践中已按不同的性格特征逐渐分化,到昆山腔表演艺术发展的成熟期,形成正旦、小旦、贴旦、老旦四个支系(《扬州画舫录》)。其后高腔、梆子、皮簧和民间小戏各系统剧种又有丰富和发展,繁衍出众多的分支。

此外,不少剧种由于各有一批自己特有的以女性形象为主角的剧目,表演上又都发挥了自己的独特创造,因而形成了各剧种特有的行当。

如昆曲贴旦中有刺杀旦一支,须有一定的跌扑功夫,常演《渔家乐·刺梁》的邬飞霞、《一捧雪·刺汤》的雪艳、《铁冠图·刺虎》的费贞娥、《义侠记·杀嫂》的潘金莲、《水浒记·杀惜》的阎惜姣、《翠屏山·杀山》的潘巧云,称“三刺三杀”。

潮剧有罗衣旦,常扮聪明稚气、伶俐乖巧的少女,如《桃花搭渡》的桃花、《益春藏书》的益春等,有浓郁的喜剧色彩。豫剧有帅旦,扮演元帅或大将,如《穆桂英挂帅》的穆桂英。

京剧有泼辣旦,扮演泼辣豪爽、精通武艺的人物,如《刺巴杰·巴骆和》的马金定。湘剧有玩笑旦,常扮世俗的喜剧人物,如《王婆骂鸡》的奚在真。川剧有鬼狐旦,或称魂旦,常扮《情探》的敫桂英、《放裴》的李慧娘等鬼狐形象,有独特的魂步等表演技巧,表现想象中鬼狐出没时的虚幻飘忽气氛。这些独特创造,显示出戏曲旦脚表演艺术的绚丽多彩。

各大京剧院团旦角的化妆手法,大多都是在上世纪梅兰芳大师在继承老一辈旦角演员化妆程式的基础上进行改革和创新所形成的程式。一般旦角大头分为古装头、大头、旗头三种。

大头

是从古代妇女的发髻演变而来的,头发绾在脑后,呈椭圆形的纂。这是一种模式化的发型,无论什么身份、性格的妇女,形式基本都是一样的,花旦的发型稍有变化(花旦梳抓髻大头,带辩子及小穗)青衣、刀马旦、武旦的发型则完全相同。为了表现人物的身份、年龄、地位等,只在装饰品上加以区别。

古装头

是梅兰芳先生在实践中根据古代仕女和敦煌壁画创造的一种发式。它将头发绾在头的顶部,因此形成正髻、偏髻、美人髻、四喜髻、圆髻等不同发型。古装发型变化万千,因此更有力地表现各种女性人物,也为演员在舞台上的表演减轻负担;

旗头

是旗妆戏的固定发型,旗头主要是以清代满族妇女的装束为模特儿加以改进提高而成的,用来表现辽金清等女真族,满族宫廷妇女的发式,包括两把头、旗头垫子、旗头座三种不同的发式。旗头发型拨挺,头饰华丽。

化妆基该方法

1.拍底彩 底色由红、白色的化妆油彩调配成嫩肉色。底色的深浅要根据舞台灯光的强弱、人物的年龄、身份而加以区别。拍底色的顺序是先脑门、鼻子、下巴后拍两颊、两腮和脖子。要注意是拍底色,不是抹,而且一定要拍均匀。还要注意眉眼、鼻窝、嘴角、眼角等细小部要做面面俱到,既不要色彩太薄,露出皮肤本色,也不要太厚,如戴面具。

2.上红底彩 以大红色化妆油彩为主,略加玫瑰红色。方法是从眼窝、鼻梁两侧开始,压住眉毛,再由上而下、由中间向两侧,由深渐浅地均匀地拍打,直到与底色融为一色。以上眼皮部位为最红,要注意鼻梁、嘴角与底色衔接的部位要自然过渡,不要有明显的红白界线。涂腮红时在技巧上要注意根据脸型的特点加以变化,起到弥补缺陷、美化脸型的作用。如圆型脸可把腮红上下拉长;长型脸可把腮红向横向拉宽,再通过贴片子的技巧来帮助演员改变脸型的长短胖瘦。

3、定妆:即敷粉,在拍打的油彩上敷上一层薄薄的脂粉,可使油彩的造型固定在脸上。敷粉应先从脑门、鼻梁和底色部分开始,然后敷腮红部分,敷好后再用刷子轻轻掸去浮粉。

4、涂胭脂:用大红、荷花、赫红等颜色的胭脂涂在腮红的部位。方法是从眼窝和鼻梁两侧,眉毛以下开始,自上而下、由浅至深。重点要突出的是上眼皮,下眼皮和两颊要逐渐过渡到与底色一样的深浅。胭脂的作用是使面部色彩更加鲜艳。

5、画眼圈:眼睛是心灵的窗户,更是演员揭示人物心情的关键部位。所以画眼圈要画出生动的神韵来,才能起到烘托演员的表演的作用。同时,画眼圈也要根据演员的眼睛大小、脸型胖瘦,进行比例的夸张。画眼圈用的是眉笔或锅烟,从下眼皮画起,加宽上下眼圈的轮廓线。旦角演员基本是以风眼的形式,外眼角略往上挑,给人妩媚之感。眼小者,眼圈线可画得大一些;眼大者,眼圈线可画得小一些;眼圆者,眼圈可画得长一些;眼长者,眼圈可画得圆一些;两眼近的可以拉开距离;两眼距离远的可以画得近一些。

6、画眉毛:即用锅烟和眉黑笔在原有的眉毛的基础上加以夸张,如青衣、花旦要画柳叶眉;武旦、刀马旦要画剑眉;彩旦要画八字眉。画眉毛的长短粗细曲直也要结合演员的脸型、五官的特点,从整体上进行协调和弥补,用锅烟打好的眉毛要有毛茸茸的立体感。

7、画嘴唇:即用大红油彩勾画上下嘴唇的轮廓。其画法即采取以演员的嘴唇进行相反相成的原理进行勾画:如嘴大的,可画小画薄;嘴小的可画大画厚;嘴鼓的,可画瘪;嘴瘪的,可画鼓,这样才能充分发挥画嘴唇的美化作用。

在化妆时还要注意人物与行当的差别,如:青衣要显得庄重、典雅,因此底色要浅一些,腮红的部位要小一些,颜色也要浅一些,柳叶眉、丹风眼,眼圈不要太重、太宽;花旦大多年轻、活泼、天真,因此底色略深,腮红部位略大一些,要显示出青春的活力,眉毛要两头尖细,中间略、粗而弯,呈弦月型;口型要小,呈圆型,嘴角略往上挑。有的花旦的印堂还要画一红点,显得天真,可爱;武旦和刀马旦的底色要深一些,腮红的部位也要大一些,以表示人物妁健壮和勇敢。

包头的基该方法

1、勒头 也叫“吊眼”,目的是为了让旦角产生秀眉入鬓,凤眼传情。方法是将头发使劲往上勒,再绑起来。

2、贴片子 片子就是用榆树皮刮下来的胶与头发混合在一起作出来的饰物,是人物鬓发的夸张与美化,并且可修饰演员的脸型,达到最佳效果。不同的旦角人物在片子上会有不同,这是一般旦角贴的的一对大绺、七个小弯的常见贴片形式,先贴上额头正中的“小弯”,其它六个分别以拱型贴在两边。这七个小弯的作用特别大,它排列的高低、疏密甚至可以决定演员的美丑,虽然有脸长可贴短,脸短可贴长的一般规律,更有只可意会不能言传特殊效果。它应该是经验和规律,程式与感觉的天成。一般传统戏旦角的小弯和大柳的贴法以鸭蛋形为标准,这里更需要结合演员、人物、行当的标准,综合把握。

3、戴线帘子 又称为线尾【yǐ】子,这部分垂在人物的身后,并且分出左右两小把垂在身前。

4、戴网子、横簪、发垫

5、戴水纱,起到固定、干净和美化的作用

梳头自此完成

6、戴头面 头面起到美化和装饰头部的作用,每种皆有不同的名称、规格与佩戴位置。

1).戴泡子 泡子直接插在片子上

2).戴泡条

3).戴耳挖子 遮盖和装饰耳朵

4).戴顶花

5).戴横竖联

6).戴纂围(发髻上端的饰物)和腰箍(发髻中间的饰物)和后兜。(此三样俗称三大件)

7).戴偏凤,插绢花

8).整装,梳大头完毕

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。