-

大河奔流 编辑

《大河奔流》是北京电影制片厂摄制的剧情电影,由谢铁骊、陈怀皑执导,张瑞芳主演,于1978年上映。

该片讲述了抗日战争时期,黄泛区人民群众在中国共产党的领导下,同日寇和国民党反动派进行的艰苦卓绝的斗争,以及解放后他们响应党的号召,改造黄河、变害为利的英雄业迹 。

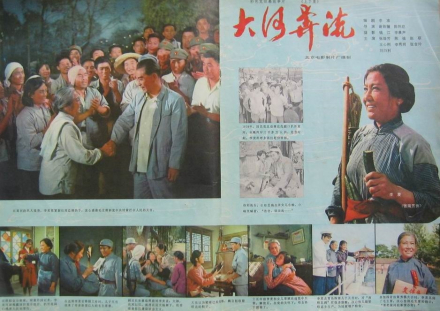

剧照

剧照

解入后,李麦到青岛探望儿子时,在码头上看到南粮北调的情况,心情沉重,觉得革命还没有完,决定立即回乡,为改变南粮北调做贡献。李麦在县里提出修渠、引黄、治黄的建议,遭到以徐怀中为首的县领导的反对。为彻底改变家乡的面貌,她要求回基层做不脱产干部。这时,党中央和毛主席发出了“一定要把黄河的事情办好”的伟大号召。毛席亲自视察黄河,接见并鼓励李麦带领群众向黄河要水。李麦牢记领袖的嘱托,回到村里,带领群众开始了大规模的治河和淤灌土地的工程,并与县长徐怀中、社长海长松的错误思想和以王跑为首的中农的资本主义自发倾向进行了坚决的斗争。1958年,在黄河的一次特大洪峰来临时,党中央和毛席派周总理前来解决这一重大问题,黄河沿岸人民深受鼓舞。铁牛村的群众在李麦带领下,众志成城,“水高一寸,堤高一尺”,战胜了特大洪峰。铁牛村迎来了一次特大丰收,为改变南粮北调做出了新贡献 。

《大河奔流》海报

《大河奔流》海报

演员表

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

职员表

| 制作人 | 张起 |

| 导演 | 谢铁骊、陈怀皑 |

| 副导演(助理) | 琪琴高娃 |

| 编剧 | 李凖 |

| 摄影 | 钱江、李晨声、周金祥 |

| 配乐 | 王燕樵 |

| 剪辑 | 苏洪文、杨宗琦 |

| 道具 | 于英泉、马守义、白宝贵 |

| 美术设计 | 陈翼云、郝静远 |

| 造型设计 | 孙月梅、徐广南、高建清 |

| 服装设计 | 姜锦明、常淑华 |

| 灯光 | 张同生 |

| 录音 | 陈燕嬉、桂枝林 |

| 布景师 | 朱振江(置景)、郭巨海(绘景) |

解说 | |

特技摄影 | 金燕茜 |

特技美工 | 门玉凤 |

烟火 | 武振声 |

演奏 | 中央广播乐团 |

指挥 | 袁方 |

演职员表参资料

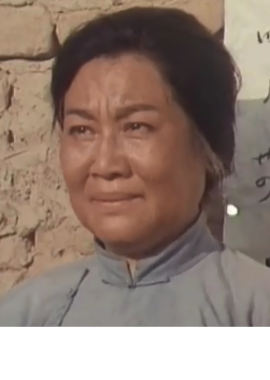

李麦

演员张瑞芳

配音-

地主家的女长工。从小跟着母亲逃荒要饭,嫁到海家后,为了保住土地,顽强不屈地跟地主斗了半辈子,受尽苦难。性格淳朴、憨厚、真挚、乐观、刚毅、粗犷,爱憎分明,勇敢无畏。在共产党女干部宋敏的启发帮助下,加入中国共产党,领导乡亲们和各色敌人以及严酷的自然环境做斗争。

海清

演员陈强

配音-

李麦的乡亲,铁牛村中深孚众望的长者,在水灾中失去了儿子和孙子,多年如一日,孤单一人守在黄泛区家乡的土地上,备受煎熬。解放后成为大队的饲养员,对党忠心耿耿,坚决维护集体利益。

梁晴

演员张金铃

配音-

李麦的儿媳。国民党扒开花园口制造水害,她死里逃生、孤苦无依,为李麦、天亮母子所救。她善良、纯洁、朴实而又多情,柔中带刚,真挚地爱着未婚夫天亮,在逃难时梳起已婚女子的发髻,以天亮妻子的身份生活,饱经苦难,经历了六年的别离才得以和天亮重聚。

赵联

演员海长松

配音-

李麦的乡亲,是铁牛村最早的党员之一。他是一条硬汉子,倔强而略带粗野,爽快又有些意气用事,勤劳苦干、憨厚朴实,爱憎分明,易冲动。解放后,由于农民的狭隘意识,他只顾眼前利益,走错了路,颇费周折才转过弯子。

宋敏

演员李秀明

配音-

新四军的女战士,李麦的革命引路人,亲密战友。她从小没有家,把青春都献给了黄泛区的人民,和李麦之间既有战友之谊,又有着母女一般的感情。

小响

演员孙敬(幼年);贺朔华(成年)

配音-

海长松的女儿。幼年时,父亲迫于生计曾将她插上草标,卖于洛阳人市,她差点被交给人贩子,是李麦及时出现阻止了惨剧。解放后,她在党的培养下,当了拖拉机手。

展开全部

演职员表参考资料

该片的文学剧本第一稿完成于“文革”期间,由于当时的形势,没有描写毛主席和周总理出现在黄河边的场面。“文革”结束后,艺术工作者们产生了在银幕上表现老一辈无产阶级革命家的愿望,谢铁骊与李凖协商后,提出在影片下集中出现毛主席、周总理的设想并付诸实施 。这是毛泽东、周恩来形象首次出现在银幕上 。

在电影筹备期间,为了追求真实性,李凖和谢铁骊、张瑞芳、赵丹等人研究修改剧本,消除剧本中的“帮气”,到电影开拍时,剧本从17万字删减到10万字 。

该片中周恩来一角本来有望由赵丹出演,他化妆后的形象也与周总理相似,但后来根据上级指示他被换下 。

在影片筹拍时,想演李麦的人非常多,豫剧演员常香玉也表示过想演李麦 。

该片中的宋敏一角的生活原型是新四军水东支队的女战士 。

演员赵联第一次读《大河奔流》的文学剧本时,就被海长松吸引了住,他向导演表达了扮演海长松的强烈愿望。导演虽觉得他的年纪、体态、个人性格不适合演海长松,但还是同意让他试一下。结果,赵联凭借自己对人物的理解,再加上化妆师的帮助,试拍的片段得到了全摄制组认可 。

“雨中见总理”一场戏中周总理演讲时不打伞是历史事实,剧组本来想用小雨,后来考虑到当时的情景,改成滂沱大雨。扮演周总理的王铁成由于嘴部塑型化装,讲话很困难,但还是坚持完成了拍摄任务 。

该片中大河决堤的场面是在钱塘江拍的。摄影师想跟大潮更近一些,打听了钱塘江潮水一般会到哪里,然后把机器架得离那个地点很近,结果那次潮水比平时大,连人带机器都被冲走了。幸好被冲走的人会游泳,剧组只损失了一台机器 。

树枝溜冰是河南地区特有的自然景象,但不易形成。在冰点以下的气温条件下,剧组请消防队的同志们彻夜工作,把一座苗圃变成了玉树琼花的世界。在冰溜可能很快融化的情况下,全组人员用最快速度赶拍了宽、窄两条近二十个镜头 。

创作背景

李凖曾长期生活中河南农村,为一百多户农民写家史,他用从中得到的素材编写电影文学剧本《大河奔流》,试图通过波澜壮阔的艺术画卷,展示黄河和她的子孙们在两个不同时代的不同命运。1974年,北影已经决定改编李凖的剧本《大河奔流》。该片本应于1975年继《海霞》之后就投拍,但由于“四人帮”围攻《海霞》,剥夺了创作人员继续拍片的权利,《大河奔流》就被搁置起来 。1977年,影片筹拍工作才得以开始 。

导演谢铁骊认为该片外景多、转场多,拍摄时间长,所以没有像惯常一样让编剧花费更多精力和时间修改文学剧本,而是决定搞一个导演实用本,也不写分镜头本 。他认为与其先搞出必然在拍摄中反复修改的分镜头本,不如按拍摄顺序先具体地、反复地察看外景地,并据以作出内景的设计图样,然后结合场地特点、布景设计进行分镜头 。

外景选择

李凖的剧本中,主人公的家乡叫“赤杨岗”,但是剧组在外景地没有找到合适地点,同时,赤杨在银幕上不好表现。他们在开封看外景时,偶然发现一个叫“铁牛村”的地方,村口屹立着一座明代留下的几千斤的“镇河犀”(铁牛)。主创人员意识到这座“铁牛”正适于作为岁月变迁、时代变化的标志。于是,在影片中采用了这一标志,并将主人公的家乡改名为“铁牛村” 。

艺术处理

为了消除“四人帮”的文化专制主义导致的艺术创作中的虚假倾向,该片的主创人员从一开始就着重强调真实性的问题。在创作中,编导和演员们一起解决人物行为的可能性问题,防止出现所谓“高大全”。例如“李麦在西安寻找梁晴”一场戏,李麦看到宪兵追捕梁晴,梁晴躲进难民缝衣的行列中,宪兵向小贩打听她的去向。文学剧本中写小贩故意指错路保护梁晴。主创人员们考虑,以李麦有谋略的性格,如果存在宪兵去而复返的可能,她不会贸然与梁晴相认。所以,他们把这场戏改为:小贩说没看见梁晴,宪兵悻悻地原路返回,这样李麦就可放心地认亲了 。

该片的故事时代跨度有二十年,空间涉及铁牛村、寻母镇、花园口、洛阳、西安、青岛、开封、江淮平原等,为了不使观众产生混乱感,编导在处理时空转化时主要依据事件的发展和人物内在情绪变化,应用旁白、景物、对话、音乐等手段 。

该片从艺术构思、人物刻划到细节处理都十分注意艺术的真实性,给中国的电影节术创作带来一股新鲜的活力。编导善于运用电影艺术特有的、丰富的表现手段,集中描绘人物的独特命运,通过人与人之间错综复杂的社会关系的某种凝聚和衍变,体现出人物命运变化和发展的独特轨迹,进而揭示时代、社会的典型风貌,刻划主要人物的典型性格,这就表成了影片了现实主义艺术特色。在影片中,以李麦为代表的黄河儿女被塑造得质朴、感人,有血有肉有情,显示出劳动人民的人性美和人情美。在塑造领袖形象方面,编导周总理冒雨向群众发表进话的大场面中插入总理两次拒绝打伞的细节,生动地刻划出人民的总理爱人民、和人民同甘共苦的崇高品质,赋予形象以平易近人的亲切感。影片将总理形象的塑造与黄河人民的安危及其在不同时代的不同命运密切闻系,由此深化了影片的主题。该片在艺术上的瑕疵在于,李麦的性格演残留着“三突出”的痕迹。另外,影片对于艺术真实性的追求上下集之间并未做到一以贯之,呈现出参差不齐、瑕瑜互见的状况,造成影片结构松散、风格不统一 。(中国电影评论学会理事黄式宪评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。