-

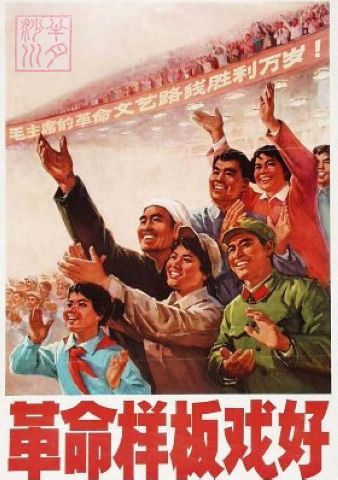

样板戏 编辑

样板戏是指文革时期被树立为“革命样板戏”的以戏剧为主的二十几个舞台艺术作品的俗称。

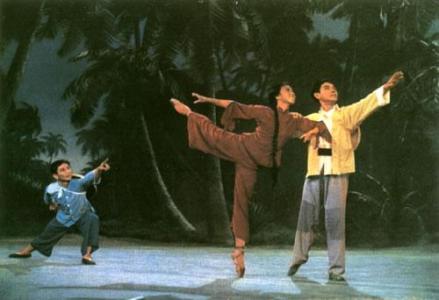

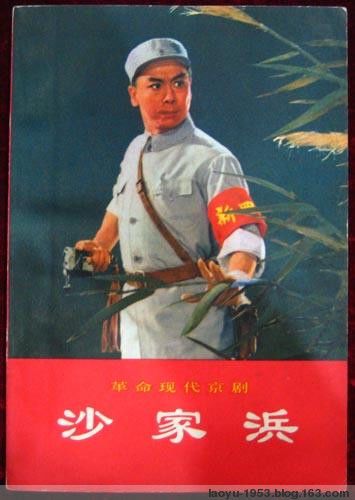

其代表性的作品有京剧《智取威虎山》《红灯记》《沙家浜》《杜鹃山》和芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》等剧目。

中文名:样板戏

外文名:Model Operas

属性:文革时期作为文艺榜样的作品

确定时间:文革时期

全称:“革命样板戏”

发起时间:1964年

发起人:江青

流行时间:文革时期

文革时期,有一些被树立为文艺榜样的,以戏剧作品为主,加上少量音乐作品的大中型舞台艺术作品,统称为“革命样板戏”或“革命样板作品”,俗称“样板戏”。

当年,对于“样板戏”这个从不被解释的响亮称呼,人们往往似懂非懂,就连样板戏的编剧汪曾祺也不例外。他在得知“样板”是某地对某种板状模具的称呼后,认为“样板戏”的意思说不通。可见,样板一词,难以顾名思义,它的引申义更是牵强,无论是“榜样”,还是如今增添的“样品”“示范”“实验”等义。

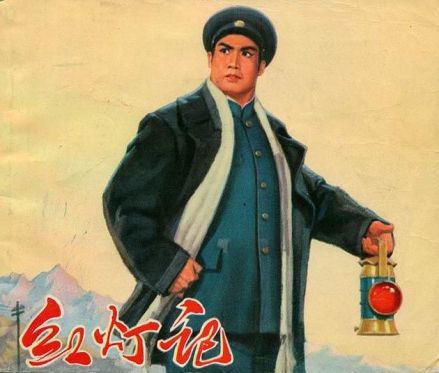

(一)作品的发展

“样板”和“样板戏”之称,最初分别见于1965年3月16日上海《解放日报》刊登的署名“本报评论员”赞扬《(京剧)红灯记》的文章,以及1966年10月24日《人民日报》刊登的两位上海工人赞扬《(京剧)智取威虎山》的文章。此后至1966年底,报刊上又出现了“革命样板戏”“革命艺术样板”“革命现代样板作品”等称呼。

“革命样板戏”这个称呼被叫响,始于1967年5月至6月。当时,江青扶植的舞台艺术作品会集北京,在六大剧场反复上演。同时,《人民日报》等“两报一刊”多有报道和评论,称其为“革命样板戏”,或者临时称其为“八个革命样板戏”,并列出如下名单:“京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,交响音乐《沙家浜》”。

1968年7月1日,《(钢琴伴唱)红灯记》上演,立即被大力宣传和高度赞誉。它被称为“江青同志亲自培育的”“革命文艺的新品种”,并与先前的“八个革命样板戏”相提并论。此后,《人民日报》在1968年9月26日和1970年2月10日的《工农兵英雄的壮丽颂歌——赞革命样板戏》《革命样板戏鼓舞着我们奋勇前进》等重要文章中,列出了含有《(钢琴伴唱)红灯记》的九个作品的名字。1969年,在北京参加国庆二十周年游行的革命样板戏方阵里,新华社报道所称的“九个革命样板戏的舞台彩车”中,有《(钢琴伴唱)红灯记》的舞台彩车。

七十年代,从1970年到1973年,又逐年推出了江青扶植的《(钢琴协奏曲)黄河(5月1日推出)》,《(京剧)龙江颂》《(京剧)红色娘子军》,《(舞剧)沂蒙颂》《(上海交响乐团的交响音乐)智取威虎山》,《(舞剧)草原儿女》《(京剧)平原作战》《(京剧)杜鹃山》等作品,使样板戏的数目增加到了十七个。这十七个样板戏,除了最后一个音乐作品外,都在这几年被拍成电影或投入拍摄。这些影片和《(京剧)磐石湾》的影片,先后参加了江青把持的文化部在1974年5月以及后两年5至6月举办的“革命样板戏影片汇映”,以及有的地方另外举办的汇映。

1974年5月23日,新华社在《人民日报》上报道了《在毛主席的无产阶级文艺路线指引下,我国革命样板戏进一步普及和发展》,其中列出了上述十七个作品的名字。7月,江青直接控制的文艺评论写作班子“初澜”在《红旗》杂志上发表了《京剧革命十年》一文,碍于《(钢琴协奏曲)黄河》实在不是“戏”,宣布“革命样板戏,现在已有十六七个了”(另外,两文中分别提到的“第一批八个革命样板戏”以及后来的“一批革命样板作品”中的“批”,是“些”的意思。“一批革命样板作品”是指从钢琴伴唱《红灯记》开始,逐个推出的“一些”样板戏。文革后的样板戏研究中,把它们称为“第二批”样板戏,或者把它们再分批的作法,都是不对的)。

文革末期,又有一些样板戏陆续出台。例如,1975年5月21日新华社在《革命样板戏剧组深入基层为工农兵演出》“革命样板戏全剧和折子戏”的报道中,所提到的1974年下半年推出的《磐石湾》《红云岗》《审椅子》《战海浪》,1975年上半年推出的《津江渡》等京剧剧目。从《在毛主席的无产阶级文艺路线指引下,我国革命样板戏进一步普及和发展》一文中的“还有一批剧目正在修改和创作”这句话来看,这些样板戏全是戏剧作品。这些作品,虽然有的已经在电台播出并拍成电影公映,但是不久文革就结束了,所以它们影响都不大。

(二)“八个样板戏”之误

难以置信的是,虽然样板戏红极一时,倍受推崇,人们却普遍不知道它实际上至少有二十多个。因为,“八个样板戏”和“八大样板戏”等词,甚至比“样板戏”一词更加流行。众口铄金,这两个当年的口头词语,终于演变为习焉不察、以假乱真的伪历史名词。

换言之,从文革时期开始,很多人,包括一些高层人士,都流传“八个样板戏”或“八大样板戏”的说法,并且对其具体所指或不甚清楚,或认识不一。例如有的人,包括一些样板戏剧组成员,认为只有最早的八个样板戏才是样板戏。再如更多的人认为,只有包括《龙江颂》或者还包括《杜鹃山》在内的,影响最大的八个样板戏才是样板戏。

“八个样板戏”之说容易流传的原因,主要有以下几个:

从1967年5月到1970年上半年,样板戏中的戏剧作品只有五个京剧和两个芭蕾舞剧。这个阶段,京剧剧名的前缀有“革命现代京剧(1966年始)”“革命现代京剧样板戏”,芭蕾舞剧剧名的前缀有“革命芭蕾舞剧(1966年始)”“革命现代芭蕾舞剧”“革命现代舞剧(1969年始)”。此外,本是泛称的“革命样板戏”也常被当作剧名前缀,尤其是京剧剧名的前缀出现在报刊文章中。1970年下半年,样板戏真正得到普及,称呼自然变得规范。从此开始,作为剧名前缀,只称“革命现代京剧”“革命现代舞剧”,例如《(革命现代京剧)智取威虎山》《(革命现代舞剧)红色娘子军》(另外,“革命现代”也是文革时期非样板剧目的属性,所以有“革命现代越剧《半篮花生》”“革命现代京剧《铁流战士》”之类的称呼)。总之,当时并不强调各相关作品的“样板戏”名义,有的作品甚至从来没有冠称过“样板戏”。所以,实际上人们普遍不能清楚地知道样板戏都有哪些,更想不到《(革命交响音乐)沙家浜》等音乐作品也是样板“戏”。

除了有心于文艺的人外,实际上人们并不熟悉所有的样板戏。例如,很多经历过文革的人,居然根本不知道唱了五年之久的《(京剧)红色娘子军》的存在。人们普遍比较熟悉、并且容易回忆起来的样板戏,最多是京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》《龙江颂》《杜鹃山》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》等八个左右的最优秀的作品。

文革时期,样板戏大都被拍成电影,而非样板的京剧剧目却无一被拍摄。广播电台播出的戏剧节目主要是样板戏,到文革末期,才播出了一部分地方戏剧目和非样板的京剧剧目。失衡的宣传,使大多数人不知道非“样板团”创作演出的大量非样板的京剧剧目(如《铁流战士》《芦花淀》《瑶山春》)的存在,便误以为那些样板戏的京剧剧目不可能都是“样板”。

样板戏

样板戏

样板戏由于产生于特定的年代,由于特定的文化语境决定了样板戏的主题、样式等具有特定的模式。

京剧《沙家浜》剧照

京剧《沙家浜》剧照

这种树立样板的做法,还被推广到其他艺术领域——绘画里有泥塑《收租院》、油画《毛主席去安源》,语录歌,样板作家浩然、样板诗人张永枚、样板钢琴演奏家殷诚忠(殷承宗),等等。但是样板戏的艺术价值远不是当今影视作品能够比拟的,样板戏的选材和背景与当今影视作品完全不同,试分析后发现样板戏本质上没有差错,不过是被当做了工具。是是非非还说不定呢,怎么能如此贬低其价值?说句自我矛盾的话,当今影视作品与样板戏没有可比性!

前身

样板戏,最早可追溯到上世纪40年代延安“戏改”(戏剧改革)运动(歌剧《白毛女》即为延安时期首创)和上世纪50年代的全国性现代戏创作,直至样板戏产生、传播的全过程。所以,样板戏是为贯彻毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话的一个持续努力的高潮。毛泽东逝世和江青被捕后,这个运动戛然而止。今天,才子佳人、帝王将相再度成为文艺舞台和电视荧屏的主旋律,积极向上的战斗生活被“三破一苦”的悲观压抑的家庭生活取代。

1958年至1964年间出现的“京剧现代戏”,是解放区戏曲改革的继续和发展,也是新中国文坛的重要收获之一。这个时期,中国文坛刚刚经历了“反右运动”等一系列的批判运动。

1962年“阶级斗争”学说的提出和1964年刚刚开始的“四清运动”(即“社会主义教育运动”),更加剧了当时社会的政治气氛。一方面,传统文化遭到全面清除,以前的所有文学创作几乎都遭到否定和质疑;另一方面,“二革”创作方法成为创造“无产阶级文学艺术”的指导原则。文艺问题作为“上层建筑”中一个重要问题得到了前所未有的高度重视。而戏剧作为一种影响面大的特殊文艺形式,则得到了更多的关注。因此,“样板戏”与京剧现代戏也有许多共同之处。

起源

1966年12月26日《人民日报》发表的《贯彻执行毛主席文艺路线的光辉样板》一文,首次将京剧《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》和“交响音乐”《沙家浜》并称为“江青同志”亲自培育的“革命艺术样板”或“革命现代样板作品”。

京剧《红色娘子军》剧照

京剧《红色娘子军》剧照

1967年5月23日纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表25周年,样板戏在北京各剧场同时上演。

这些作品描写的都是中国人民在中国共产党领导下进行武装斗争和经济建设的现代生活,被赋予了更积极的政治意义:被纳入了与所谓帝王将相、才子佳人占领舞台相对立的革命文艺路线,被当作批判刘少奇、周扬修正主义文艺黑线的论据和武器,被奉为工农兵占领文艺舞台、实行文化革命的典范。

发展

1969年—1972年间,为了“看戏难”问题,普及样板戏,北京电影制片厂、八一电影制片厂、长春电影制片厂等,由谢铁骊等执导,将它们先后拍成舞台电影片,在全国发行、放映;三百多种地方戏曲剧种还对样板戏进行移植;并录制成各类唱片发售。因为样板戏被神化,拍摄电影、录制唱片和移植成地方戏曲,都严格要求不能走样。1974年四届人大召开时,编创、演出、拍摄样板戏的有功人员受到特别优待,以致挤掉了部分其他艺术门类的代表名额。

后期

文革期间小说、电影、戏剧创作枯竭,文化生活长时期极其枯燥(曾有“八亿人民八个戏”的说法),样板戏经电影、电视、广播反复强制性播放,连不熟悉戏曲的男女老少都能哼唱几句,成为文革时期贫乏的精神、文化生活的代名词。意大利导演安东尼奥尼的纪录片《中国》,插入样板戏旋律作背景音乐,略含反讽;巴金在《随想录》中曾说,他一听到样板戏就心惊肉跳,成为一种典型的记忆创伤。

后文革的影视作品,也常有以样板戏为文革的隐喻,用作背景音乐来暗示。以其曲调的高亢激越,造成冲突激烈,或主人公命运不安不祥的暗示。 时至今日,电视剧市场一窝蜂的“三破一苦”题材(破碎家庭、破碎情感和破碎婚姻,家庭苦难题材),在某种程度上也是样板戏题材单一性的延续。

教育部决定:2008年在10省市区20所中小学试点开设京剧课。《智斗》、《包龙图打坐在开封府》等经典京剧唱段正式进入中小学课堂。共选择15首京剧唱段作为教学曲目,根据不同年级确定不同的教学唱段。《穷人的孩子早当家》、《都有一颗红亮的心》等经典“样板戏”京剧唱段入选。

样板戏宣传画

样板戏宣传画

一年级《报灯名》

二年级《穷人的孩子早当家》

三年级《都有一颗红亮的心》、《甘洒热血写春秋》

四年级《接过红旗肩上扛》《万紫千红分外娇》

五年级《要学那泰山顶上一青松》、《猛听得》

六年级《包龙图打坐在开封府》、《你待同志亲如一家》

七年级《儿行千里母担忧》《猛志在胸催解缆》

八年级《趁夜晚》《这一封书信来得巧》

九年级《智斗》

一、样板戏是五四以来新文学运动的继续。

二、是当时革命斗争与巩固政权的需要。

三、自从延安文艺座谈会上的讲话发表后,共产党一直在试图创建自己的文学,并且把文学作为一种革命与建设的工具。因此种种,作为革命现代京剧的样板戏应运而生。后来被江青利用作帮派文艺的工具。

样板戏的人物

样板戏人物总而言之就是三突出、高大全的钢铸铁浇的无产阶级革命英雄形象。他们在精神上无限高尚、高大,但却不是普通人,不具有普通人的七情六欲。因此他们是一群现实中不存在的理想主义色彩十分浓郁的英雄。是按照神话中塑造神的手段加以塑造出来的。

名家定义

京剧《红灯记》剧照

京剧《红灯记》剧照

1966年12月26日《人民日报》发表的《贯彻执行毛主席文艺路线的光辉样板》一文,首次将京剧《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家浜》、《海港》、《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》和“交响音乐”《沙家浜》并称为“江青同志”亲自培育的“革命艺术样板”或“革命现代样板作品”。

样板戏收藏品

《白毛女》剧照

《白毛女》剧照

样板戏的评价

进入二十一世纪以来,样板戏被称为“红色经典”,一些剧目又被复排、重演,音像资料被再版、翻刻,甚至被拍成电影、电视剧等。收藏者要对众多样板戏资料进行分门别类,有重点地去收藏。如文字类可侧重于剧本、评论;音像类可侧重于唱片、影碟;乐谱类可侧重于总谱本、唱段简谱本;图片类可侧重于主要人物、主要剧照及宣传等。这样,样板戏的收藏与研究将会经久不衰、芳香四溢。

样板戏开了一个戏曲表现程式改革的先河。对传统程式在现代生活中的表现,对现代人物利用程式进行的艺术创造,以及对音乐、舞台美术等方面的改革,应该说是新中国成立以来戏曲改革、戏曲现代化的最高成就。但是,诚如中国几十年的社会政治活动一样,我们在否定某人言论的时候,也往往否定了某人的历史功绩;在否定事物的同时,也否定了人的一切。对样板戏的否定导致了我们进入新时期以来戏曲改革的停步不前甚至倒退,甚至出现了戏曲表演艺术的严重缺失。

京剧唱腔

《智取威虎山》:只盼着深山出太阳(常宝),管叫山河换新装(杨子荣),誓把反动派一扫光(参谋长),把剥削根子全拔掉(参谋长),共产党员(杨子荣),迎来春色换人间(杨子荣),我们是工农子弟兵(通俗唱腔,参谋长),自己的队伍来到面前(李勇奇),除夕夜(杨子荣)。

《红灯记》:穷人的孩子早当家(通俗唱腔,李玉和),都有一颗红亮的心(通俗唱腔,铁梅),做人要做这样的人(铁梅),浑身是胆雄赳赳(通俗唱腔,李玉和),学你爹心红胆壮志如钢(李奶奶),血债还要血来偿(李奶奶),打不尽豺狼决不下战场(铁梅),雄心壮志冲云天(李玉和),光辉照儿永向前(铁梅),仇恨入心要发芽(铁梅)。

《沙家浜》:祖国的好山河寸土不让(郭建光),你待同志亲如一家(沙奶奶,郭建光),我必须察言观色把他防(刁德一,胡传魁,阿庆嫂),毛主席党中央指引方向(郭建光),盼望着胜利归来的侦察员(郭建光),定能战胜顽敌度难关(阿庆嫂),沙家浜总有一天会解放(沙奶奶)。

《奇袭白虎团》:为人类求解放粉身碎骨也心甘(严伟才)。

《海港》:大跃进把码头的面貌改(马洪亮),共产党毛主席恩比天高(马洪亮),忠于人民忠于党(方海珍,马洪亮)。

《龙江颂》:让青春焕发出革命光芒(阿莲),望北京更使我增添力量(江水英)。

《红色娘子军》:打不死的吴清华我还活在人间(吴清华),找见了救星看见了红旗(吴清华),永葆这战斗青春(吴清华),接过红旗肩上扛(吴清华,众人)。

《平原作战》:枪林弹雨军民隔不断(张大娘,小英),人民的安危冷暖要时刻挂心上(赵勇刚),哪里有人民哪里就有赵勇刚(二黄二六一段)(李胜),做一个中华好儿女(小英)。

《杜鹃山》:无产者(柯湘),家住安源(柯湘),黄莲苦胆味难分(柯湘,雷刚,众人),杜鹃山青竹吐翠(李石坚),全凭着志坚心齐(柯湘),乱云飞(柯湘)。

《磐石湾》:怎能忘(陆长海),冲破千层巨澜(陆长海)。

《红云岗》:盼只盼解放军早日回还(英嫂),为亲人细熬鸡汤(英嫂)。

舞剧歌曲

《白毛女》:北风吹、扎红头绳、参加八路军、盼东方出红日、大红枣儿甜又香、太阳出来了

《红色娘子军》:娘子军连连歌、军民团结一家亲

《沂蒙颂》:愿亲人早日养好伤

《草原儿女》:牧歌。

“样板戏”是一场运动

如果我们只听信曾经付出艰辛的艺术家们的“窃取”说(即“四人帮窃取了艺术家的劳动成果”),那就太埋没政治家“精心培育”的辛劳了。其实,若无政治家的策划发动,就不会有什么“样板戏”。为什么要搞“样板戏”?这在当时,中国的政治家们认为“刘少奇和周扬一伙推行的修正主义文艺路线专了我们的政。在他们的控制下,整个文艺界充满了厚古薄今、崇洋非中、厚死薄生的恶浊空气。盘踞在文艺舞台上的,不是帝王将相、才子佳人,就是形形色色的牛鬼蛇神,几乎全是封、资、修的那些货色。这是多么反常的现象:政治上被打倒了的地主资产阶级在文艺上却依然耀武扬威,而做了国家主人的工农兵在文艺上却照旧没有地位。这种情况严重地破坏社会主义的经济基础,危害无产阶级和革命人民的根本利益。”

京剧“革命的标准”

京剧“革命的标准”

具体剧目

二、对于曾经列入“样板戏”的具体剧目,当然还要具体分析、公正地评价。

有人说:“文革’期间,工人也盖了房子、农民也种了粮食,房子能住,粮食能吃,戏就不能看么?”此说混淆了精神产品与物质产品的不同性质,比拟并不恰当,但也提醒了我们:要尊重艺术家们在不同时代,不同的政治气候下的艺术实践,不要因为否定“样板戏运动”就一笔抹杀具体剧目在艺术上的成就。我想,要将具体剧目与“样板戏运动”分而论之,首先要请它们将“样板”的“桂冠”自行取下。抛弃“文革英雄”们恩赐的“殊荣”,冲淡一下在文艺史上“开天辟地”的使命感,还自己以“普通一戏”的面目,走到艺术的天平上,衡量自身的价值。评价这些剧目,也有不同层次的认识:

一般地讲,这些剧目绝大多数为改编作品。原剧本情节结构、人物形象早已具备雏形(当然,有的戏如《平原作战》、《磐石湾》、《审椅子》不承认改编,另署一名“作者”,表现出一派“文革”的霸道作风,也是“样板戏运动”的特有产物)。其内容多数描写中国共产党领导下的革命斗争与社会主义建设,没有直接描写“文革”、歌颂“造反”的作品,除去个别描写社会主义建设时期“阶级斗争”的内容已不适合于现今政策(这不是剧作者应该负责的)而外,且不论深刻与否,应当说,思想倾向基本上是好的。同时,艺术家们前赴后继、忍辱负重,总结了京剧多年来表现现代生活时积累的经验,努力做出新的探索与实践:在剧本文学方面,改编者在一定的条件限制中,为结构的严谨、人物的鲜明,情节的生动、语言的精美而字斟句酌,反复修改。从某种意义上说,显示了相当的文学性﹔在音乐唱腔方面,设计者在增强时代气息与保持京剧特色之间尽了极大的努力。采用了中西合璧的大乐队,丰富了音色,增加了表现力﹔将传统的编腔方法与歌剧的作曲法结合起来,努力改变老戏的“一曲多用”为“专曲专用”,一些优美的唱腔,确曾赢得为数众多的新观众的喜爱;在表导演艺术上,导演、演员努力缩短现代生活与戏曲程序之间的距离,保留唱念做打的气韵、精神和功力、技巧,吸收话剧、歌舞等新艺术的可用成分,使剧中的表演准确和谐,又具有戏曲的观赏价值。在浩如烟海的京剧剧目中,它们既不是内容反动的坏戏,也不是质量极低的劣品,这是在一个层次上的认识。如果人们停留在这个认识层次上,那还是相当浅薄的。真正成功的艺术作品,不应该是正确而苍白的内容与绚丽华美的形式的简单相加。对于戏剧来说,若无生动具体、内涵丰富又真实可信的人物形象,那么它的“正确内容”必是一些空洞教条﹔它的“完美形式”必是一组技术拼盘。由于严重的政治偏见,“样板戏运动”拒绝接受人类文艺史上塑造人物的成功经验,在作品思想性与艺术性、倾向性与真实性、人物的阶级性与人性、共性与个性诸方面的关系上,奔向“左"的极端,自诩塑造了“人类文艺史上前所未有的英雄典型”,其实,正是在写“人”这个文学艺术的重要命题上,“样板戏”倒拨了时针,树立了公式化概念化的“样板”。当时奉行的那一套塑造人物的原则、途径、方法(本文称之为“人物观”)走进了唯心主义的死胡同,亵渎了古人,也贻误了来者。

代表性理论

三、“三突出”,就是“样板戏人物观”的代表性理论

“在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物”,这种要求,使每个戏都要遵循一个统一的范式:(一)每戏题材必以阶级斗争、路线斗争为主线,人物以其阶级归属、政治态度分为“正面人物和反面人物”。无论哪一出戏,必以“正面人物”取胜、“反面人物”失败为结局。

(二)“正面人物”里,又分出“一般正面人物”、“英雄人物”和“主要英雄人物”三个等次。这个“主要英雄人物”是戏的中心,他(她)必须是“出身本质好,对党感情深,路线觉悟高,斗争策略强,群众基础厚”,智勇兼备、品质全优,连相貌也得英俊魁梧。光彩夺人……他(她)从成为“无产阶级战士”之日起,在人生旅途中,无私心、无畏惧、无困惑、无迷惘,性格内全无矛盾冲突,起点多高,终点也多高,完美的性格,无需发展变化。“改造主观世界”的任务,早已完成,在这里只是行使“改造客观世界”的使命。

(三)所谓“改造客观世界”,在戏里都表现为“打仗”,不是军事“仗”,就是政治“仗”,由于“战争是政治的继续”,因此,从本质上说,都是政治斗争,“主要英雄人物”一出马,反复交锋,多少回合,竟是只胜不败,所向披靡!万一有点小失利,责任也全在旁人,“一贯正确”论,“样板戏”首先树标。

(四)“反面人物”的谱式也很清楚:反动、自私、虚伪、残暴、卑鄙……集人性缺点之大成……若说“长处”,就有那么半点不堪一击的反动伎俩而已。更可喜的是,他们十分“知趣”,深谙台下“革命观众”的好恶,自觉自愿地往舞台边儿靠,黑灯影里钻,决不“乱说乱动”,要动也是让英雄人物“牵了鼻子满台转”;要说,也须由正面人物按住疮疤狠命揭。难怪他们只败不胜,直至灭亡。

京剧是&amp

京剧是&amp

漫长历程

四、在世界戏剧史上,人物塑造由类型化到性格化,由单一肤浅到复杂深刻的探索,经历了漫长的过程。

京剧是抑恶扬善为主题

京剧是抑恶扬善为主题

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。