-

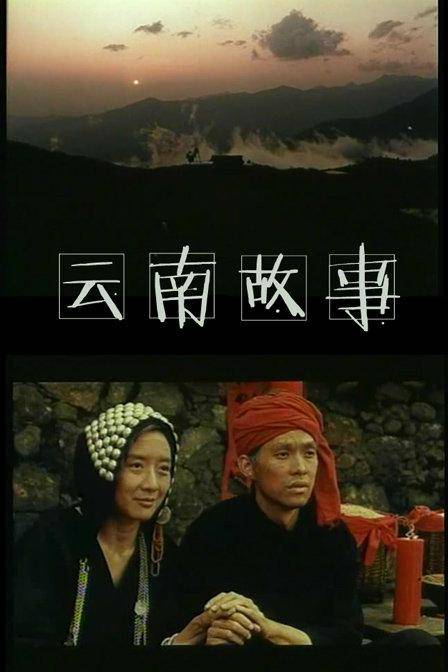

云南故事 编辑

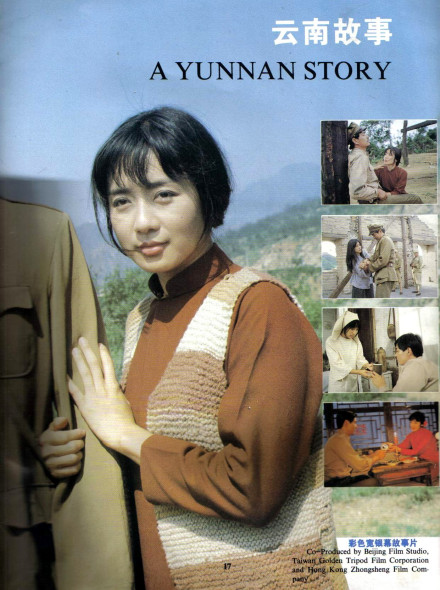

《云南故事》是北京电影制片厂、香港仲盛影业公司联合出品的剧情电影,由张暖忻执导,吕秀菱、林健寰等主演,于1993年上映。

该片讲述了二战结束后,日本护士树子随中国丈夫到云南,逐步融入当地生活,开始一段传奇人生的故事 。

剧照

剧照

抗战胜利后,日军大批溃退,年轻的日本姑娘加藤树子(吕秀菱饰)与家人离散,绝望之中欲自己了断,却被叫戛沙的哈尼族青年军官戛沙(濮存昕饰)救下。两年后,二人重逢,遂结为夫妻,一起返回戛沙的家乡。但在回乡的路上,戛沙旧病复发,到家之后已油尽灯枯。寨民认为树子不祥,要用藤条抽打她,戛沙的弟弟戛洛(林健寰饰)挺身护住了树子。按乡俗,哥哥死后,他的妻子就转给弟弟,树子不肯遵从这样的风俗,戛洛并未为难她,而是搬到草棚去住。他精心照料树子以及她生下的夏沙的遗腹子,二人在共同生活中产生了感情。乡政府提出可以帮助遗留在中国的日本人回日本,树子不愿离开戛洛,拒绝了这个友好的建议。留下来的树子终于与戛洛结合并怀孕,在草棚里生下了两人的女儿。她还用医术造福寨民,将草棚改建成妇产医院,成为山寨出名的生命使者,戛洛则教书育人,两人过着幸福和睦的生活。“文化大革命”爆发了,狂潮袭入山寨,树子的小女儿被辱骂为日本狗崽子,但树子在亲人的支持和鼓励下,顶住了这场风暴。又过了很多年,树子偶遇日本摄影记者牛山,并在他的帮助下重返故土。但沐浴在亲人关怀呵护中的树子总有一种失落感,她又踏上了回云南的路,并在寨门口看到戛洛抱着孙子迎接她 。

演员表

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

配音 -

职员表

| 出品人 | 成志谷、杜又陵、叶立培、刘庆义 |

| 制作人 | 曹彪(制片主任)、张霞 |

| 监制 | 才汝彬、叶茂青 |

| 导演 | 张暖忻 |

| 副导演(助理) | 王以简、葛山喜久 |

| 编剧 | 田笙、解婷 |

| 摄影 | 王小列、李汉杰(副摄影) |

| 配乐 | 林暐哲、李欣芸 |

| 剪辑 | 周新霞 |

| 道具 | 郑晓明 |

| 美术设计 | 舒刚、杨志文(副美术)、马歆(副美术)、落合亮司、大石诚(美术助手) |

| 造型设计 | 夏娟 |

| 服装设计 | 董秀琴 |

| 灯光 | 倪宗泽、亢晓天 |

| 录音 | 李伯江、李利晶(副录音) |

| 场记 | 小吴 |

| 布景师 | 柳林山 |

民族乐器演奏 | 吴志明 |

主题歌演唱 | 曾淑勤 |

舞蹈指导 | 李政、杨成 |

制作 | 木全纯治、清水一夫、冢内广子 |

翻译 | 杨天曦、于吉文、王敏、顾国玉 |

协助人员 | 岩田十士、长冈进、安胜春男 |

演职员表参考资料

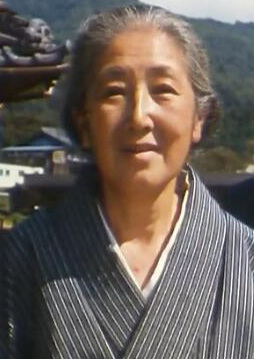

加藤树子

演员吕秀菱

配音-

出身于东北开拓团的日本女子,1945年日本战败后与家人失散,流落中国,被安排在医院工作,后来与救命恩人戛沙重逢并成婚。抱着嫁君侍君的信念,她随丈夫来到偏远的云南哈尼族村寨,却又遭丧夫之痛。在陌生的环境中,她逐步适应着当地的生活,重新找到了感情寄托,并用自己的医学知识改变了村寨的落后面貌。

戛洛

演员林健寰

配音-

戛沙的弟弟。当村民们因戛沙之死而要惩罚树子时挺身而出替她受刑,其后又悉心照料树子,凭借自己的善良淳朴和真情实意赢得了树子的芳心。

戛沙

演员濮存昕

配音-

青年中国军官,于战乱年代解救了打算自杀的日本少女树子,而且在两年后与她喜结连理,但是因为迎娶日本女子而不得不离开军队返回云南老家。长途奔波令他旧病复发,刚到家乡,就撒手人寰。

树子母亲

演员东静子

配音-

树子的母亲,1945年与树子失散后,误以为女儿已去世,多年来一直悲伤不已难以释怀。多年后树子失而复得,她惊喜交加,更希望女儿能从此就留在日本,再也不离开自己。

角色介绍参考资料

类型 | 曲名 | 备注 |

|---|---|---|

主题歌 | 《旅人》 | 演唱:曾淑勤 |

该片有五分之一长度的戏在日本拍摄,但由于资金方面的原因,摄制组一共只有八天时间在日本拍外景,导演张暖忻和摄影师比剧组提前一天到日本进行前期准备,在一天中完成了十个拍摄景点的十五场戏以及五位配角演员的全部筹备工作 。

因为时间紧张,摄制组行程安排得严丝合缝,甚至回国那天到了机场还在抢拍镜头,全部完成工作时离登机只剩两小时了 。

由于女主角是“开拓团”遗留在中国的女子,在日方制片人建议下,张暖忻选择了岐阜县长良川一带的农村作为外景地,因为那里的农民有许多当年曾合家移民至中国东北 。

该片原定由台湾演员陈淑芳扮演树子母亲,但摄制组到日本后,拍摄时间安排有变,拍树子家场景的时间与陈的日程冲突(陈是金马奖评委,必须回去参加评奖会),最后临时找了日本演员扮演树子母亲,陈改演另一角色 。

为了扮演老年时的戛洛,林健寰到老人院呆了一个多星期。张导演认为他的皮肤太白,他便只穿着短裤整天晒太阳,终于让皮肤变得与哈尼村寨里的人差不多 。

获奖时间 | 获奖奖项 | 获奖方 | 备注 | |

1994年 | 第十四届中国电影金鸡奖 | 最佳录音 | 李伯江 | 获奖 |

第四届上海影评人奖 | 最佳女演员 | 吕秀菱 | 获奖 | |

与《青春祭》相比较,在使用民俗事象方面,该片显得缺少节制,就其情节框架来说,它几乎是《青春祭》不理想的翻版。主人公形象单薄、概念化,其行动很难找到合理的令人信服的心理根据。她留在哈尼山寨、不积极寻找父母的理由让人费解,回到日本后面对现代化的日本和落后的中国山寨竟没有一点内心矛盾,就更不可以思议了。这是一个没有生命真实感的人物和故事。因此影片的存在,主要依赖大量哈尼民俗生活的包装。于是,片中有许多和内容无关或关系不大的民俗事象。影片开头在“我们胜利了,日本鬼子投降了”的口号声中出现盛大的庆祝群舞,只不过是为了说明上面那句口号罢了,聪明的观众从这个开头,就已经预感到这部影片的整体形象和特点——内容的苍白与使用民俗事象的不节制 。(北京电影学院教授王迪评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。