-

昆山派 编辑

明代中期戏剧流派。

明代传奇中的昆山派,作为一个戏剧文学创作流派,是由曲学大师吴梅首先提出的。 吴梅先生的昆山派说,源于《霜崖曲话》卷一第4条,再见于《曲学通论》和《中国戏曲概论》。

明代戏曲家、剧作家梁辰鱼创立的昆山派,是在汤显祖“临川派”和沈璟“吴江派”之争后综合两者优良之处而建立起来的戏剧流派。后成为明代最重要的几大戏剧流派之一,影响深远。

昆山派的主要特点是既讲究戏曲的音律,又讲究词藻。 博采汤显祖“临川派”和沈璟“吴江派”两派之长。

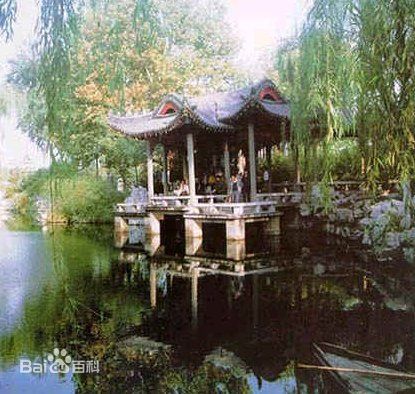

梁辰鱼故居

梁辰鱼故居

其父梁介为平阳训导,“以文行显”。辰鱼身长八尺馀,眉虬髯,好任侠。不屑就诸生试。家有华屋,专门接纳四方奇士英杰。嘉靖年间以李攀龙﹑王世贞为首的后七子,都与他往来,戏剧家张凤翼也是他的好友。他在当时的曲坛上颇负盛名,“艳歌清引,传播戚里间。白金文绮,异香名马,奇技淫巧之赠﹐络绎于道。歌儿舞女,不见伯龙,自以为不祥也”(焦循《剧说》卷二引徐又陵《蜗事杂订》)。

浣纱记

浣纱记

《浣纱记》是第一部用改革后的昆山腔编写的剧本,正如朱彝尊所说:“传奇家曲,别本弋阳子弟可以改调歌之,惟《浣纱》不能,固是词家老手。”(《静志居诗话》卷十四)该剧内容充实,辞藻华赡,“罗织富丽,局面甚大”(吕天成《曲品》),上演後受到普遍的欢迎,对推广昆山腔起了巨大的作用,因而成为昆剧发展史上一个重要的里程碑。

梁辰鱼的杂剧《红线女》,是根据唐代袁郊的文言小说《红线》改编而成的。剧本主人公红线虽然身份低微,但学识广博,武艺超群,胆大心细。她只身潜入魏博节度使戒备森严的住宅,盗走床头金盒,使一向飞扬跋扈的节度使田承嗣魂飞胆落,不敢向邻境发动不义之战。祁彪佳称此剧“工美之至﹐已几于金相玉质矣”(《远山堂剧品》),给予了较高的评价。

梁辰鱼还作有诗歌和散曲,但与他的戏剧创作相比,远为逊色。

今存著作﹐除《浣纱记》﹑《红线女》外﹐尚有诗集《梁国子生集》﹑散曲集《江东白苎》﹐据记载他还作有《江东廿一史弹词》和传奇《鸳鸯记》﹐杂剧《红绡》﹐诗集《伯龙诗》﹑《远游稿》﹐均已失传。

梁辰鱼得到过著名音乐家魏良辅的传授﹐又与郑思笠等精研音理,对改革昆山腔作出了贡献。他的曲在当时广为传唱,如吕天成《曲品》所说:“丽调喧传于《白苎》,新歌纷咏于青楼。” 《浣纱记》“关目散缓”(徐复祚《曲论》),过于重视文辞音律而忽视戏剧冲突的设计和安排,宾白中骈偶语过多,这些缺点对後世传奇也产生了不良的影响。自清代中叶以来,《浣纱记》中的许多单出,发展成了昆剧舞台上经常上演的折子戏,像《回营》、《转马》、《打围》、《进施》、《寄子》、《采莲》、《泛湖》等,都很有名。现存《浣纱记》较早的版本,是明代万历年间金陵富春堂本、金陵文林阁本和崇祯年间怡云阁本。《古本戏曲丛刊》初集第50种即据怡云阁本影印。通行的有明末《六十种曲》本。

梁辰鱼的作品吸收了元杂剧的成果。《浣纱记》的情节比史书上的记载和有关的历史传说更加丰富。梁辰鱼对推广和改革昆山腔起了巨大的作用,因而成为昆剧发展史上一个重要的里程碑。

【纨扇】

朝来两蛱蝶,分宿花房雨。

纨扇亦多情,拂尔双飞去。

【赠王卿】

绛罗裙软醉榴花,午夜高楼月倍嘉。

曲罢暗香人不识,半槽余暖在琵琶。

【苏蕙】

泪痕点滴锦花浮,几载抛梭织未休。

愿得璇图似夫婿,残丝断处认回头。

【屈原庙】

寒云掩映庙堂门,旅客秋来荐水蘩。

山鬼暗吹青殿火,灵儿昼舞白霓幡。

龙舆已逐蜂头梦,鱼腹空埋水底魂。

斑竹丛丛杂芳杜,鹧鸪飞处欲黄昏。

【采石矶吊李太白】

停桡矶下奠椒觞,草木犹闻翰墨香。

飞燕已辞青琐闼,长鲸自上白云乡。

他年有梦游天姥,此夕无魂到夜郎。

西望长安漫惆怅,金銮春殿久荒凉。

昆曲(Kunqu Opera),原名“昆山腔”、“昆腔”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,清代以来被称为“昆曲”,现又被称为“昆剧”。昆曲是中国汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。

昆曲早在元朝末期(14世纪中叶)即产生于苏州昆山(属太仓州)一带,它与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和起源于江西的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统。

昆山腔开始只是民间的清曲、小唱。其流布区域,开始只限于苏州一带,到了万历年间,便以苏州为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流入北京。这样昆山腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。

昆曲是明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,被称为“百戏之祖,百戏之师”,有 “中国戏曲之母”的雅称。即时,无锡昆曲社对昆曲起到了繁荣推广的作用。昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的基础深厚,遗产丰富,是中国汉族文化艺术高度

发展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。在语言上,该剧种原先分南曲和北曲:南昆以苏州白话为主,北昆以大都韵白和京白为主。

昆曲唱腔华丽婉转、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸,加上完美的舞台置景,可以说在戏曲表演的各个方面都达到了最高境界。正因如此,许多地方剧种,如晋剧、蒲剧、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧、闽剧等,都受到过昆剧艺术多方面哺育和滋养。昆曲中的许多剧本,如《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等,都是古代戏曲文学中的不朽之作。昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统,曲牌则有许多与宋词元曲相同。这为昆曲的发展打下了良好的文化基础,同时也造就了一大批昆曲作家和音乐家,这其中梁辰鱼、汤显祖、洪升、孔尚任、李玉、李渔、叶崖等都是中国戏曲和文学史上的杰出代表。

从昆曲的历史发展上看, 18世纪之前的 400年,是昆曲逐渐成熟并日趋鼎盛的时期。在这段时间里,昆曲一直以一种完美的表现方式向人们展示着世间的万般风情。正是这种富丽华美的演出氛围,附庸风雅的刻意追求,使得昆曲日益走向文雅、繁难的境地。18世纪后期,地方戏开始兴起,它们的出现打破了长期以来形成的演出格局,戏曲的发展也由贵族化向大众化过渡,昆曲至此开始走下坡路。

20世纪中叶,昆曲败落之势更显,许多昆曲艺人转行演出流行的京剧。1949年新中国成立,大力扶持和振兴中国传统的戏曲事业,昆曲才有幸得以重获新生。1956年,浙江昆剧团改编演出的《十五贯》在全国产生广泛的影响,周总理曾感慨地说:“一出戏救活了一个剧种。” 之后,全国许多地方相继恢复了昆曲剧团。

2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单,其中包括中国的昆曲艺术,中国成为首次获此殊荣的19个国家之一。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。