-

天津租界 编辑

天津租界,是1860年至1945年期间,英国、法国、美国、德国、意大利、俄国、日本、奥匈帝国和比利时等国,通过签订不平等条约和协议在中国天津老城东南相继设立的拥有行政自治权和治外法权的租借地。1860年,英国首先在天津设立租界,最高峰时有9个国家在天津设立租界。同时,天津也是中国最早收回租界的城市之一。1945年,中华民国政府在对日战争胜利后,正式收回天津的最后两个租界,标志着天津租界历史的结束。

中文名:天津租界

设立时间:1860年

结束时间:1945年

特点:九国租界

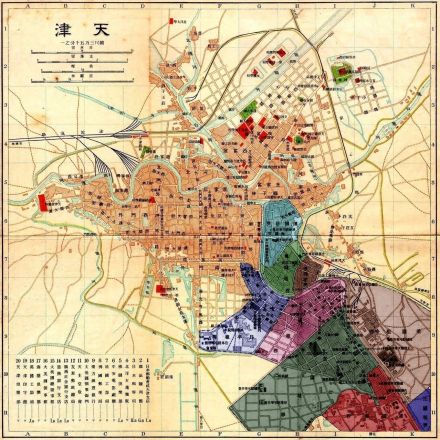

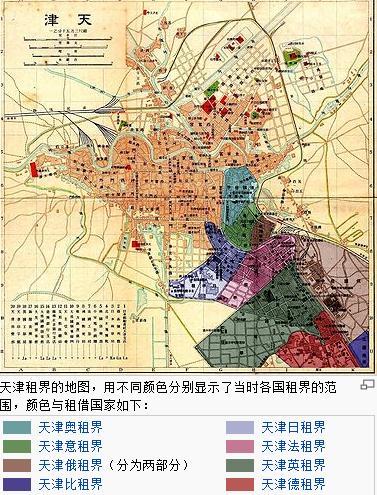

天津租界划分图

天津租界划分图

天津租界划分图

天津租界划分图

1860年12月4日,英国驻华公使卜鲁斯向恭亲王奕䜣递交照会,写道“意将津地一区,代国永租”,作为领事官署和商民的住房及栈房之用。随后,他又照会直隶总督恒福,转饬天津地方官府,要求在天津划出英租界。12月17日,清政府允许了英国公使卜鲁斯设立英租界的要求,列强在天津设立的第一个租界——天津英租界开辟。

1861年春天,法国参赞哥士耆赶往天津实地勘察界定天津法租界的界址。6月2日,三口通商大臣崇厚与其订立《天津紫竹林法国租地条款》。天津法租界位于天津城南的紫竹林一带,南接英租界,西近海大道,东和北两面傍海河,面积为439亩。清政府为了显示不歧视美国驻天津领事,在1862年或稍后,也有意让美国在天津建立一个专管租界,发给美国领事一份租契。然而,美国驻华公使蒲安臣极力反对租界制度,且当时来华美国商人屈指可数,因此美国在若干年后才对该地作了短暂的行政管理。

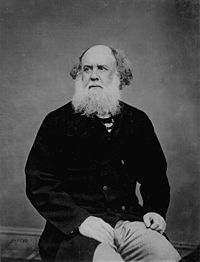

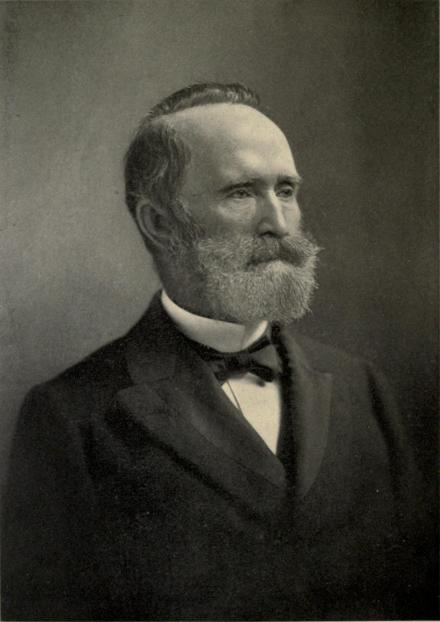

要求设立天津英租界的英国驻华公使卜鲁斯

要求设立天津英租界的英国驻华公使卜鲁斯

1906年10月19日,总署大臣敬信等便与林董订立《公立文凭》4款。其中第一款规定,在中国添设的通商口岸中,“专为日本商民妥定租界,其管理道路以及稽查地面之权,专属该国领事”第3款,日本允许中国酌量向机器制造的货物抽税,以换取中国允许日本在天津等处设立专管租界。

英国租界

天津英租界工部局徽

天津英租界工部局徽

1927年创办于天津英租界的耀华学校

1927年创办于天津英租界的耀华学校

此后,英租界又经过三次扩张:中日甲午战争后,英国擅自将租界自海大道扩张至墙子河(今南京路);八国联军侵华战争后将原美租界并入英租界;不久,又继续将租界扩张至墙子河外。至此,英租界东临海河,南沿马场道至佟楼,西至海光寺大道(今西康路),北沿宝士徒道与法租界毗邻,共占地六千余亩,是各国租界中最大的一个。

1945年抗日战争胜利后,天津英租界由中国政府正式收回。

法国租界

法国租界

法国租界

天津法租界始设于1860年英租界设立之后。界址为:东、北临海河右岸(南、西岸),西南至海大道(今大沽路),东南与英租界毗邻。不过,天津初期的对外贸易并不兴盛,来到这里的少数外商主要居住在天津城东门外三岔河口的宫北大街,仅有天津英租界内建造了少数房屋;天津法租界内甚至没有任何法国机构,只有1个供英美侨民使用的宗教建筑合众会堂,法国在天津的主要活动就是位于三岔河口的望海楼天主堂,连法国领事馆都设在临近的宫北大街。

两次扩张

1870年6月发生了天津教案,外国侨民纷纷移居租界,天津英租界首先得到开发经营。由于法国在普法战争中失败,国力不振,天津法租界一段时间内仍不见起色。直到1880年代才开始着手进行市政建设。

法租界划定后,即不断向西南方向扩张,先是扩张至墙子河(今南京路),此后又越过墙子河扩张至老西开,并在老西开建立起天主堂、主教府、医院和学校。1916年竟出动警察强行将老西开占领。此事激起了天津人民和全国人民大规模的反法斗争,是为著名的“老西开事件”,终使老西开未能正式并入法租界。经过不断扩张,法租界共占地两千八百余亩。

1945年抗日战争胜利后,天津法租界由中国政府正式收回。

租界繁盛

1900年以后,由于海河航道得到疏浚,同时挖出的泥沙又填平了各国租界中的大片沼泽,使得天津的投资环境得到很大改善。天津法租界的商务活动也趋于繁盛,民国初年,天津法租界内兴建了众多精美的欧式建筑。 1912年(民国元年),壬子兵变,华界的北门外大街、宫南大街、宫北大街遭到士兵抢劫、毁坏,华人商业大批转移到法、日租界,在法租界内主要集中在杜总领事路(梨栈大街,今和平路)。在中国北方传教的天主教会各大修会的账房—首善堂(遣使会,设在承德道21号)、崇德堂(耶稣会,在河北东南部献县等地传教,设在营口道20号)、普爱堂(比利时圣母圣心会,在内蒙古传教)以及立兴洋行(法国)、先农公司(英国)、仪品公司(比利时)等各国企业纷纷在这一带进行房地产投资,买地盖房出租。

1920年代,在法租界内的杜总领事路与福煦将军路(今滨江道的大沽北路至南京路段)十字路口陆续建成天津劝业场、天祥商场、泰康商场等商业设施,以及国民、惠中、交通三大旅馆,渤海大楼、浙江兴业银行等众多整齐美观的西式建筑,形成天津最繁盛的商业中心。当时,天津的中外上流社会人士主要聚居在天津英租界今五大道区域,而劝业场一带则成为他们进行消费、娱乐的区域。

法租界东至海河,南沿宝土徒道(2013年的营口道)与英租界相邻,西至小埝(2013年的新兴路),北沿秋山道(2013年的锦州道)和日租界毗邻。

美国租界

原美国兵营(今天津医科大学东院)

天津美租界约设于1862年。界址为:东临海河右岸(西岸),南至开滦胡同(今开封道),西至海大道(今大沽路),北至博目哩道(今彰德道)与英租界毗邻。共占地一百三十余亩。

美租界划定后,恰值国内南北战争进行,无暇对租界进行开发;美国政府遂于1880年声明放弃在天津的租界,但清政府并未接收。直至1902年,美、英两国政府私相授受,将美租界并入英租界,但美国要求对原租界保留一定的权利。这样,天津美租界便成为英租界的南扩充界。

德国租界

天津德租界威廉街

天津德租界威廉街

自1900年起,德租界不断向西南方向扩张,先后占领了北洋西学学堂(今海河中学)、三义庄、桃园村一带,以及东楼、西楼附近,共占地四千二百余亩。

第一次世界大战爆发后,中国政府宣布将天津德租界接收。1921年德国政府声明,承担《凡尔赛和约》中有关在华租界条款,中国政府正式将天津德租界收回。

日本租界

天津日租界始设于1898年。最初,日本仅在法租界以北、天津城厢东南,划定了租界与预备租界的范围;另在德租界以南的小刘庄划出停船码头。

自1900年八国联军占领天津后,日本先将预备租界及最初未能划入日租界的天津城厢东南闸口繁华区列为扩张租界;同时与法国暗中商定,将部分法租界的扩张界划给日租界,并强迫清政府予以承认,条件是将小刘庄停船码头交还中国。经过扩张,日租界东北临海河右岸(西南岸),东南与法租界毗邻(锦州道),南至墙子河(今南京路),北起闸口至福岛街(今多伦道),再向西南至南门外大街和海光寺共占地两千八百余亩。

天津日租界设立后,一直是日本帝国主义武装侵略中国华北地区的基地。1945年抗日战争胜利后,中国政府随同收复沦陷区,将天津日租界收回。

俄租界

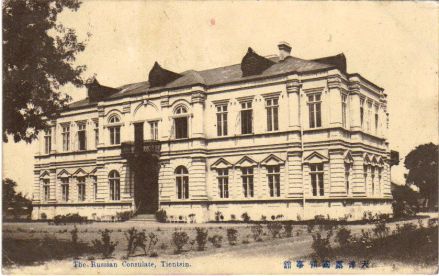

位于天津俄租界的原俄国驻天津领事馆

位于天津俄租界的原俄国驻天津领事馆

俄租界西区位于海河北岸,东至火车站西侧拉普切夫路(原二经路,今天津站西侧),西南至波格拉尼路(今五经路),北至京山铁路。俄租界东区,自海河转弯处向南,迄大直沽(今十五经路),东至京山铁路,西临海河,与英、法、美、德租界隔河相望,共占地近六千亩。

1917年俄国十月革命后,苏俄政府宣布放弃帝俄时代在华的一切特权,包括租界。后经双方谈判,天津俄租界于1924年正式由中国政府收回。

意大利租界

天津意租界始设于1902年。八国联军侵华期间,意大利军队乘机占领了海河左岸(东北岸)、俄军占领区以西的地段,并宣布为意租界。界址为:东北自意中交界路(今兴隆街)沿京山铁路至俄租界,南沿波格拉尼路(今五经路)与俄租界毗邻,西南临海河,西北沿意奥交界路(今北安道)至兴隆街,占地近八百亩。

1945年抗日战争胜利后,天津意租界由中国政府收回。

奥地利租界地

天津奥租界始设于1902年。八国联军侵华期间,奥匈帝国军队乘机占领了与天津城厢隔河相望的海河左岸(东岸)地区,遂据为租界。界址为:东临京山铁路,南临意奥交界路(今北安道),西临海河,北至金钟河(今狮子林大街),占地一千余亩。

天津奥租界于第一次世界大战爆发后的1919年,由中国政府收回。

比利时租界

天津比租界始设于1902年。八国联军侵华期间,比利时并未出兵,但也乘机在俄军占领区以南的海河左岸(东岸)强划了比租界。界址为:东穿大直沽村,南迄小孙庄,西临海河,北临科斯特罗马路(今十五经路)与俄租界毗邻,占地七百余亩;此外,自大直沽村西至京山铁路,比利时还划定预备租界一块。

天津比租界自划定后,并未进行开发。后经中、比双方谈判,中国政府于1931年将天津比租界收回。

一战影响

1931年中国收回天津比租界

1931年中国收回天津比租界

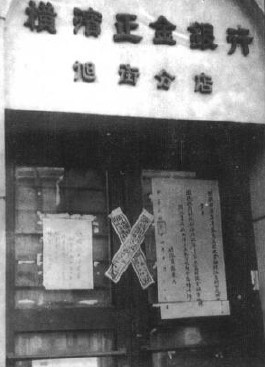

天津市政府查封横滨正金银行旭街分行

天津市政府查封横滨正金银行旭街分行

从1931年到1941年的十年中,天津还保留有英、法、日、意四国租界。1937年中日战争爆发后,英、法租界成为中立的“孤岛”。

二战影响

1941年12月8日,太平洋战争爆发的当日,日军进驻天津英租界。1942年2月18日,日本宣布将天津英租界移交给汪精卫政府。3月29日,举行了移交仪式。1943年2月23日,法国维希政府宣布,同意放弃在华租界。5月18日,汪精卫政权接收法国专管租界委员会委员夏奇峰等与法国代表团全权代表柏斯颂等订立《天津、汉口、沙面法国专管租界交还实施细目条款》及《附属了解事项》,其中规定将于6月5日移交汪精卫政府。6月5日,汪精卫政权接管了天津法租界。

1943年8月,意大利贝尼托·墨索里尼政权被推翻,意大利于8月8日公开向盟国投降,从日本盟国变为敌国。驻扎天津的日军立即封锁天津意租界,并于9月10日协助汪精卫政权天津政府强行接受管理意租界。

1945年,中华国民政府在对日战争中取得胜利后,宣布正式收回天津英、法租界。至此,天津的九国租界全部收回。

天津租界开辟之后,西方文化对天津各个方面的影响不断渗透。租界的建设对天津的城市建设起到了促进和示范的作用。天津租界除了影响天津城市风貌的改变之外,租界文化还通过与教会有关的教育、报刊杂志等影响着天津人的文化生活。由租界教会创办的学校、医院、报刊和杂志,代表着不同国籍、不同政治利益,某种程度上也意味着文化殖民。但是它们同时又代表着不同的文化,呈现出多元性、多样性的特点,客观上促进了天津文化的多元融合与发展,在近代天津迈向现代大都会的初期,发挥了重要的作用。

城市面貌

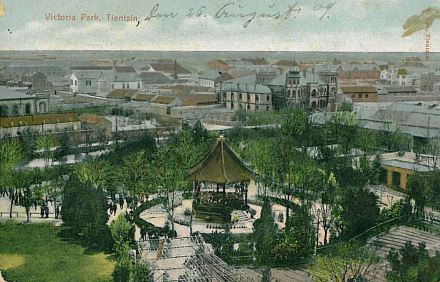

1909年的英租界维多利亚公园

1909年的英租界维多利亚公园

建筑

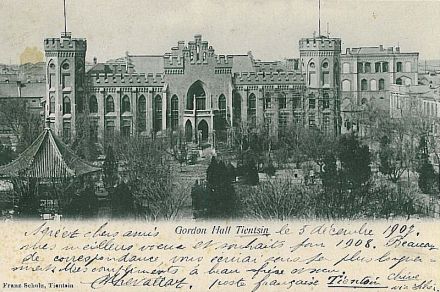

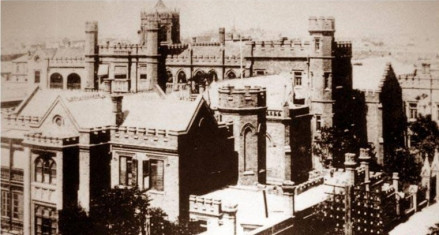

英租界戈登堂

英租界戈登堂

市政设施

法国工部局修建的万国桥(今解放桥)

法国工部局修建的万国桥(今解放桥)

德国工部局于1908年建立电灯公司,该公司能提供200千瓦的直流电。1917年中国收回德租界的同时,也收回了该发电厂,由区公署水电股管理,成为天津地区最早的自营电业。由于近代租界的设立,天津公路交通建设起步较早,1914年,意大利驻天津领事费洛梯上尉与艾克森美孚合作,将天津意租界的伊曼纽尔三世路(今建国路)建成天津第一条柏油路。此后,各个租界进行吹泥垫地,疏浚了海河航道,又用泥沙填平租界中的沼泽,从而使天津的道路建设有了较大发展。1920年代,天津法租界法国工部局主持修建开始在老龙头桥上游修建了宽19.5米、限载20吨的双叶立转开启桥跨——万国桥(今解放桥),因此法国人修建并沟通法租界与老龙头火车站,因此也曾叫“法国桥”。各国租界的工部局都作为董事会下设相应电务、水道、卫生处等。租界的市政导向促进了晚清乃至民国时期市政建设和管理体系的设立与发展。此后,由于民族实业家及外商不断投资市政和公用事业,使天津自来水、电灯、邮政事业等相继得到发展。这些公用设施的创办以及相应的管理,对天津城市的发展变化产生了推动作用,为天津形成近代化的城市提供了基本条件。

教育

1907年,在北洋大学堂的原校址上建立了德华中学(现天津市海河中学),这是德国在天津设立的唯一一所以普鲁士办学模式为基础的学校。

英国伦敦会设立在天津法租界的新学书院

英国伦敦会设立在天津法租界的新学书院

教会以及华人自办的教育事业,与洋务派开设的以军事、科技和医学为主的学堂相比,更具普及性和文化色彩。以女子教育为例,教会开设的女子学堂中,教员多是能说汉语的洋人,而优秀的中国女学员还能被送往国外留学。虽然教会参与教育事业的最初目的是为了培养亲西方的青年,但客观上也为中国培养了人才,推动了近代教育的发展。除此之外,为了使让租界中的普通华人不受教会笼络而真正接受教育,天津英租界华人纳税会董事庄乐峰先生以“光耀中华”为宗旨创办了成绩卓彰的耀华学校。在这样的环境影响下,天津近代教育成绩显著,袁世凯称当时天津“学堂林立,成效昭然,洵为通商各属之冠,中外士庶,靡不称赞”。

报刊杂志

天津《中国时报》主要撰稿人之一丁韪良

天津《中国时报》主要撰稿人之一丁韪良

文学

从租界向外延伸的报刊事业的繁荣,使天津成为近代中国北方传媒的中心,同时对提高天津市民的文化素质也有所助益。报刊发行的繁荣昌盛,也极大地推动了文学的发展。《大公报·文艺》、《益世报·语林》等报纸副刊,为当时在天津的许多作家、文学青年提供了很好的平台,他们翻译西方的文学作品,进行自己的文学创作,形成一种“世界文学”的氛围。居住在天津意租界的剧作家曹禺创作的《雷雨》等作品便是以天津的租界生活作为背景的。曾获诺贝尔文学奖提名的日本小说家谷崎润一郎在1918年到天津拜访时,被当时天津独特的城市空间与都市文化所感染,他的小说《一个漂泊者的身影》就是以天津的法租界为背景。

租界被保护的建筑

租界被保护的建筑

近代各国租界中建设的具有各国风格样式的建筑,在中国接收后得到了不同程度的保留,使得天津市中心城区依旧保留着百年前的道路结构和小洋楼林立的建筑风格。毛泽东和邓小平都曾不止一次称赞过“北京的四合院,天津的小洋楼”。在作为文物保护单位进行保护的基础上,天津市已经立法将包括原租界内无论是否被定为文物的古建筑均陆续收编为天津市历史风貌建筑加以保护,并对旧街区重新整饬、修复成为异国风情区。然而,作为天津市历史风貌建筑保护的力度仍然无法与文物保护相当,因事故而被破坏的风貌建筑仍然难以追究责任,如因地铁三号线建设而倒塌的DD饭店大楼。

1999年,天津市决定与意大利合作开发天津意大利租界,建立中国·天津海河意式风情区。2002年起,天津市人民政府为进一步增强城市活力、发展城市经济,正式作出决策进行海河开发计划。天津市政府出资成立天津市海河风貌建设发展有限公司开始对原天津意租界、奥租界等所在地域的历史街区进行保护性开发,并依据原租界地建筑风格分别命名“天津意式风情区”“天津奥式风情区”等,其中意式风情区又名“新·意街”。新意街一期工程于2005年完成修缮并招商引资,2008年对外接待游客。如今,原天津意租界正在进行第三期的修缮工程,已经成为中国国家4A级旅游景区。2010年3月起,天津市开始在原天津英租界以解放北路为核心,对泰安道及周边地区的历史街区进行修缮并建设配套建筑,将形成泰安道英式风情区,该工程将于2011年正式完工。此外,原德租界、法租界等的相关租界的历史街区也正在保护性开发中,并陆续接近尾声,成为天津市具有代表性的旅游资源。

租界建筑和街区由于得到保护和修缮,已经成为众多导演和电影的取景地。导演黄建新曾表示天津的租界“建筑保存得很完整……非常有特色,甚至比上海的还要丰富、还要完整。”《梅兰芳》《非常完美》《建国大业》《风声》等影片在天津意租界、英租界和法租界等地取景。

O.D.Rasmussen(雷穆森). 《Tientsin:An Illustrated Outline History》.天津: 天津印字馆(1925) (英文).

O.D.Rasmussen(雷穆森). 《天津租界史》, 许逸凡、赵地翻译,刘海岩校订.天津: 天津人民出版社(2008)ISBN 978-7-201-06088-0(中文).

费成康. 《中国租界史》.上海: 上海社会科学院出版社. 1992年.ISBN7-80515649-2(中文).

其他租界:(上海租界、汉口租界、沙面街道)

天津历史、天津老城

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。