-

民不聊生 编辑

民不聊生(拼音:mín bù liáo shēng)是一则来源于历史故事的成语,成语相关典故最早出自于《战国策·秦策四》。

“民不聊生”本义指百姓没有办法生活下去(聊:依靠,依赖)。形容生活极端困苦。该成语在句中多作谓语、分句,也作定语、补语。

中文名:民不聊生

外文名:The people are destitute

拼音:mín bù liáo shēng

近义词:民穷财尽、生灵涂炭、哀鸿遍野、水深火热等

反义词:丰衣足食、物阜民丰、国泰民安等

出处:《战国策·秦策四》

注音字母:ㄇㄧㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˊ ㄕㄥ

成文用法:作谓语、分句、定语、补语

语法结构:主谓式

最早出处

本国残,社稷坏,宗庙隳,刳腹折颐,首身分离,暴骨革泽,头路僵仆,相望于境;父子老弱系虏,相随于路;鬼神狐祥无所食,百姓不聊生,旌类离散,流亡为臣妾,满海内矣。(《战国策·秦策四》)

句中的“百姓不聊生”后演化为成语“民不聊生”。

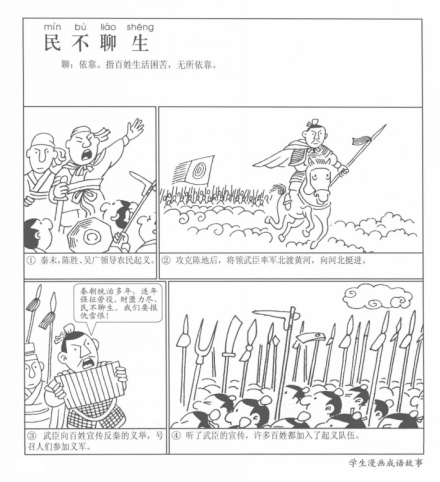

成语漫画《民不聊生》

成语漫画《民不聊生》

这时,河南各郡县的百姓因不堪忍受秦朝的苛捐杂税,纷纷杀掉当地官吏,响应陈胜起义。于是,陈胜派吴广为假王,监督诸将,西攻荥阳。吴广出征后,张耳、陈馀因为得不到陈胜的重用,也想乘此请战,离开陈县。在经过一番谋划之后,陈馀向陈胜献计说:“大王举兵攻打梁楚,志在西讨暴秦,入关建立千秋基业。所以,秦军大多集中在这两地,他们对河北一时难以顾及,我们若突发奇兵攻占赵国,肯定可以一举成功。微臣曾经在赵国住过,熟悉河北地势,并且也结交过一些豪杰,现在愿意领兵请战,出奇兵攻占赵国,既可以牵制秦军,又可以安定赵地人民,这不是一举两得吗?”陈胜听了之后,也觉得这是好计策,但因为陈馀是新来归附的,所以还不是很放心,就派遣老部下武臣为将军,张耳、陈馀分别担任左右校尉,带领精兵三千,直扑赵地。张耳、陈馀因为心中另有打算,也不在乎官职大小,就和武臣一起往北开拔。

这支部队从白马津(今滑县北)渡过黄河北上,打了很多胜仗,沿途民众纷纷响应,队伍很快发展到数万人,连续攻下赵地十多座城池。他们一路上安民护城,很得老百姓拥护,沿路的老百姓一听说是他们来了就纷纷出来迎接。武臣等人借机向老百姓做宣传,揭露秦朝的残暴统治,号召百姓参加义军造反。

他们宣传说:“秦朝实行残暴的统治已经整整十年,我们百姓受的苦已经够多了。他们连年摊派苦役,强征戍卒,残害百姓,弄得财匮力尽,民不聊生……”义军的号召打动了许多贫苦百姓,他们群情激愤,都觉得加入义军反抗暴秦才是自己的出路,所以义军的队伍很快就壮大到了几万人。

赵地的秦朝官员见武臣农民军声势浩大,不敢抵抗,纷纷望风而降,武臣很快就引军进驻邯郸(今河北邯郸西南)。武臣进驻邯郸之后,经张耳、陈馀劝说,于公元前209年8月自立为赵王。

“民不聊生”用来形容劳动人民在剥削阶级的残酷统治下极端贫困,无法生存。民以食为天,食以粮为主。国家要安宁,就需要保障人民的生活稳定,保证人民的物质文明和精神文明的发展。在改革开放的现代社会,人民群众的生活水平逐步在提高。人民生活的幸福美满才可以让社会更和谐,让国家更加繁荣富强。所谓“民惟邦本,本固邦宁”。但是如果人民群众的生活得不到保障,那么社会一定不安稳,就更难以建设一个和谐的社会环境,所以这需要大家共同的努力,使之民心所归,大事可成。

成文用法

“民不聊生”本义是百姓没有可以依赖生存下去的东西,形容生活极端困苦。该成语在句中多作谓语、分句,也作定语、补语。

运用示例

西汉·司马迁《史记·张耳陈馀列传》:“财匮力尽,民不聊生。”

清末民初·陈夔龙《梦蕉亭杂记》:“戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者,不下十余处。连带关系,因之失职失业者将及万人。朝野震骇,颇有民不聊生之戚。”

近代·蒋光慈《现代中国社会与革命文学》:“过去的许多年中,民不聊生,国无宁日。”

近代·鲁迅《娘儿们也不行》:“明朝的魏忠贤是太监——半个女人,他治天下的时候,弄得民不聊生。”

现代·任光椿《戊戌喋血记》:“何况现在又是国难当头,民不聊生的年景,这种淫乐的生活,更加使他痛恨。”

现代·冯德英《迎春花》:“在那些年月,军阀混战,土匪横行,民不聊生。”

民不聊生—生灵涂炭

两者都表示“人民生活极端困苦”。区别在于:“生灵涂炭”着眼于人民的“境遇”——备受蹂躏、残害,“民不聊生”着眼于人民的“生活”——衣食无着,活不下去。“生灵涂炭”的语义比“民不聊生”重,有时含有“遭殃”的意思。“民不聊生”不含“遭殃”的意思。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。