-

贺老鼠嫁女 编辑

贺老鼠嫁女在正月举行的祀鼠活动,亦称老鼠嫁女,老鼠娶亲,这一古老的传统民间传说在中国很流行。作为中国民间俗信,具体日期因地而异,有的在正月初七,有的在正月二十五,不少地区是正月初十。山西平遥县初十日将面饼置墙根,名曰贺老鼠嫁女。

中文名:贺老鼠嫁女

别名:老鼠嫁女

类型:正月举行的祀鼠活动

来历:在江南一带的传统民间传说中

贺老鼠嫁女

贺老鼠嫁女

南方

贺老鼠嫁女

贺老鼠嫁女

北方

老鼠嫁女是在正月二十五日的晚上。在这天夜里,家家户户不点灯,全家人坐在炕头上,一声不响,只是摸黑吃着用面粉做成的“老鼠爪爪”、“蝎子尾巴”和炒大豆。不点灯、不出声的意思是为老鼠嫁女提供方便,生怕惊扰了娶亲喜事。吃“老鼠爪爪”表示人们期望老鼠的爪子发痒,好早些起来行动;吃“蝎子尾巴”即是为了老鼠嫁女出洞时不会受到蝎子伤害。吃炒大豆发出嘎嘣的脆响,似乎是给老鼠娶亲放鞭炮。

在老鼠嫁女夜晚,湖南资兴一带则在屋角、过道遍插蜡烛,意思是将老鼠娶亲途经之路照得通亮。

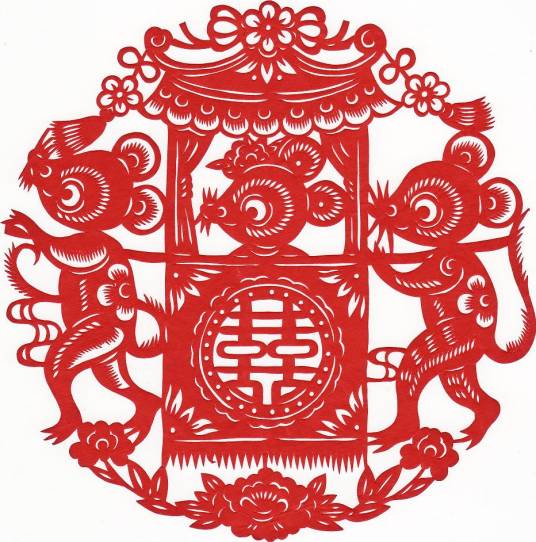

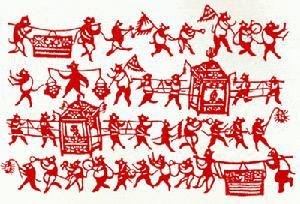

“老鼠嫁女”、“老鼠娶亲”的年画和剪纸在我国民间视为“吉祥物”,过年过节时贴在墙上和窗户上。四川绵竹印制的《老鼠嫁女》年画,表现一伙老鼠掮旗打伞,敲锣吹喇叭,抬着花轿迎亲。骑在癞蛤蟆背上的是“新郎”,头戴清朝的官帽,手摇折扇,双目注视着一只大金箱,显出一副贪婪的样子。正当这伙丑类大摇大摆,招摇过市之时,等待它们的却是一头大黄猫。前面鸣锣开道的一对鼠兄鼠弟,其中之一已被猫的利爪抓住,另一只则咬在猫的嘴上。此时,坐在花轿里的“新娘”,自知末日来临、泪流满面。这幅年画反映了人民鲜明的爱憎。

贺老鼠嫁女

贺老鼠嫁女

在与老鼠的长期共处中,人类的认识理念逐渐发生了变化。一方面,人类认识到鼠的生物特性,将其作为疫厉、灾难、阴险、厄运、诡诈等载体的化身,予以鞭笞;另一方面,通过幻想,赋予老鼠人文特性,夸大鼠的神力,消弥鼠害带来的的精神恐惧。如将其视作营造物质天地的英雄,视为旺盛生命力、多子多福、人丁兴旺的象征。各种敬鼠、祭鼠、祀鼠、媚鼠的方法应需而生,结合当地风俗,产生了人文背景下妙趣横生的鼠婚习俗。丰富多彩的表达方式,童话般的意境,独特的艺术魅力,使老鼠嫁女成为中国民间深受喜爱的习俗之一。

多民族文化的大融合与地域的差异,形成了不同风格的地区性鼠婚习俗。现将部分地区鼠婚习俗摘录如下:

杭州、四川、广东佛山—除夕: 古称“照虚耗”,今称守岁。始于南北朝,通宵守夜,在墙角和室内隐蔽处,点燃灯烛,喻用灯火驱走一切邪瘟疫病。广东佛山地区,为方便老鼠顺利嫁女(子时12点),各家各户将床底、柜下、墙角打扫干净,墙角点上蜡烛照明,为老鼠嫁女提供优质服务。杭州旧俗,将杂食放置盆中,名为鼠粮;厨下或墙角点上蜡烛,方便老鼠进食。俗传如此一来则一年内老鼠不毁坏衣物,又称“老鼠做亲。”四川部分地区,也于此日为老鼠嫁女。

江苏南部—正月初一:家家准备好芝麻喜糖和爆米花,为老鼠嫁女。孩子们将糖、糕等置于老鼠出没处,拼命敲打锅盖、簸箕等物,为老鼠催妆,次日晨塞住鼠穴,谓此可绝鼠迹。

赣南、闽西、台湾—正月初三:闽西宁化、赣南石城等地客家风俗,年初三晚上厨房、厅堂、房间都不照例点“岁火”,让老鼠出来“行嫁”时看不见路,因而或摔死、或撞死,断子绝孙。虽然不点灯为老鼠嫁女照路,但还是对老鼠充满着一种客家的悲悯。一则早早睡觉,不耽误老鼠嫁女、成亲的良辰,二则床底、墙角到处撒炒熟的黄豆、花生,甚至撒米、撒盐,作为恭贺老鼠嫁女的礼品。台湾地区,正月初三亦为老鼠结婚日。无论客家人还是闽南人,民间也都忌讳晚上点灯,早早就入睡了,以免打搅老鼠嫁女、娶亲,人鼠各自相安,和谐相处。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。