-

湘昆 编辑

湘昆是湖南昆曲的简称,是湖南省的传统戏曲剧种之一。

与中国南方的苏昆、北方的北昆同源。 因流行于湖南省湘南的桂阳、嘉禾、新田、宁远、蓝山、临武、宜章、郴县、永兴、常宁等地,并以桂阳为其发展和活动中心,故又称“桂阳昆曲”。早在明代万历年间,中国戏曲的主要声腔之一,昆山腔便传入湖南,对湖南传统戏曲的发展产生了极大的影响。湖南的湘剧、祁剧、巴陵戏、辰河戏、荆河戏、武陵戏等地方大戏剧种中,还保留了不少昆腔剧目和曲牌。

中文名:湖南昆曲

别名:桂阳昆曲

简称:湘昆

流行范围:湖南省湘南的桂阳、常宁等地

曲牌:400多支

特色:俗伶俗谱

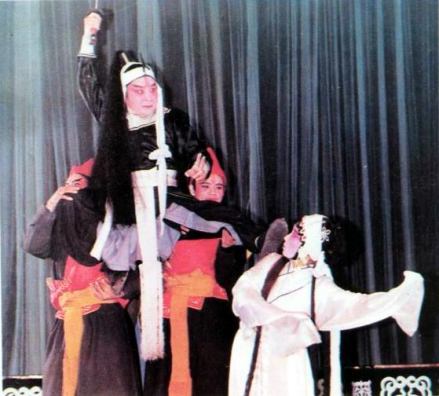

武松杀嫂

武松杀嫂

新中国成立之后,党和政府对湘昆艺术的发展十分重视。在梅兰芳、田汉等同志的提倡下,湘昆得到恢复和发展,形成了一个独立完整的地方戏曲剧种。1956年,政府组织老艺人挖掘湘昆艺术遗产。1957年,省文化局举办湘江昆曲训练班,培养了建国后第一批湘昆艺术人才。1960年,成立了郴州专区湘昆剧团,使一个濒临消亡的剧种得以复活。田汉同志以“山窝里飞出金凤凰”之句,盛赞湘昆的成就。尔后几经演变,剧团定名为湖南昆剧团,1960年以来,先后整理演出了《钗钏记》《白兔记》《牡丹亭》《杀狗记》《风筝误》《浣纱记》《玉簪记》等一批传统剧目。其中,《武松杀嫂》《荆钗记》以及新编故事剧《苏仙岭传奇》在全省会演中获奖。根据表现当代生活的需要,他们创作了《腾龙江上》《莲塘曲》《烽火征途》等现代戏,在湘昆艺术的革新创造方面,作了一些大胆的探索和尝试。经过较高层次的培养和训练,一批年轻的演员、乐手在演出实践中茁壮成长,湘昆艺术后继有人。其中的佼佼者,青年演员张富光,获得了中国戏剧梅花奖。

湘昆

湘昆

在音乐方面,湘昆属曲牌联套体,南曲北曲,各有特色,保留了400多支曲牌,演唱上受祁剧和地方语言音调的影响较大,显得朴实自然。湘昆的吐字行腔,以郴州官话为基础,与中州韵相结合,声腔不如苏昆细腻柔丽,也不及北昆豪放壮阔, 但声调高亢,吐字有力,再加上紧缩节奏,加滚加衬,形成了具有地方特色的“俗伶俗谱”。湘昆的唱腔中,还吸收了不少湘南的民歌小调和俚俗的叫卖之声,体现出相当浓郁的地方风格。在伴奏上,湘昆参用了一些祁剧的锣鼓和节奏。唱腔伴奏以雌雄笛为主。小生、小旦的唱腔,用管体圈套、声音沉郁的雄笛伴奏。

湘昆

湘昆

明万历初年(1573年),昆曲戏班从安徽、江西进入湖南,设主要据点于长沙、武陵(今常德),再沿湘江经衡阳至郴州。据《万历郴州志》作者郴州知事于万历三年(1576年)所写的《万华岩记》中的描述:“……时值冬日,积雪连日……朱公向岩布席……三筋之,遂之苍头作吴歈(演唱昆曲),众更纵饮以和”证实,昆曲早在1576年前便传入郴州。

清初,昆曲在郴州区内盛行。嘉庆年间,郴州集秀昆班远赴穗演出,广州《梨园会馆上会碑记》刻文加以记叙。从咸丰年间到同治年间,郴州区内昆曲表演艺术日趋成熟,身段表情,说白念唱,服装道具等均相当讲究,渐成体系。当时郴州名旦何亚莲的昆曲表演,被杨恩寿在其同治元年(1862年)所作的《坦园日记》中,高度赞誉道:“声容凉楚,唯尽其妙”。 从18世纪后期,中国剧坛出现了受昆曲重大影响而形成的京剧、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调的“花部”与昆山腔的“雅部”之争,导致了昆曲在国内衰退的局面。清乾隆时期,市民阶层崛起,士大夫开始务实,昆曲不受市民青睐,并失去士大夫阶层这一阵地。从晚清至民国初期,昆曲艺术在国内更趋衰败,昆班绝迹。而在湖南郴州区内却奇迹发生,昆曲活动呈上升之势,昆班林立,昆曲新的人才辈出。湖南昆曲大本营南移郴州,郴州成了引人瞩目的昆曲艺术在湘新的根据地。从同治十三年起至民国十六年止(1874年—1927年),郴州区内的桂阳县相继成立的昆班就有“昆文秀班”、“新昆文秀班”、“胜昆文秀班”、“吉昆文秀班”、“昆美园”、“昆世园”、“昆舞台”等。1927年,郴州境内所有昆班被迫解散。这些昆班解散后,昆班艺人改搭祁剧、湘剧班社,继而进行昆曲艺术活动。

湘昆

湘昆

昆曲走向衰落后,到新中国成立前的几十年中,全国范围内已没一个职业昆剧团。1955年,国内唯一的专业昆曲 新型表演团体浙江昆剧团成立,1956年该团所整理演出的传统昆剧《十五贯》 ,以高度的思想性、人民性、艺术性轰动全国,产生了“一出戏救活了一个剧种”(昆剧)的奇迹,成了“百花齐放,推陈出新”的榜样。周恩来誉称昆剧为“艺术百花园中的兰花”,昆曲受到党和政府的高度重视,各地昆剧团纷纷成立。从此昆曲艺术进入了新的历史发展时期,古老的昆曲重新焕发出自身的青春和活力。

同年,郴州区内的嘉禾县在县文教科的组织下挖掘、整理演出的昆曲《三闯负荆》 ,受到湖南省各界人士关注。12月,艺术大师梅兰芳在长沙认真听取了发掘昆曲专题汇报,表示赞赏、支持。1957年8月,郴州昆曲名艺人匡升平、刘国卿主演的《武松杀嫂》在省会长沙汇演中获得成功。同年,湖南省文化局委托昆文秀班演员较集中的嘉禾创办昆曲学员训练班,培养造就了一批省内外有影响的新型昆曲接班人。

1966年3月16日,中南区唯一的昆曲专业表演团体湖南省昆剧团组建(剧团前身为1960年1月27日在嘉禾昆曲训练班的基础上应运而生的国营郴州专区湘昆剧团)。湖南省的昆曲事业进入一个崭新的发展时期。剧团在建团后,开创了“善于继承、勇于革新、精于塑造人物,不断吸取昆剧其它流派艺术精华,充实自身”的办团风格。在建团早期,涌现出了唐湘音、雷子文、宋信忠、文菊林、郭静蓉、孙金云等昆曲界有影响的新型昆曲艺术家。剧团首次晋京,著名戏剧家、原全国戏剧家协会主席田汉誉称:“山窝里飞出金凤凰。”

文革期间,昆剧团一度解散。十年内乱结束,昆剧团率先在全国恢复。自始,湖南省昆剧团(原湘昆剧)

肖克将军的诗所描述的:“昆曲兰花艳,湘昆别一枝,几阵严霜后,亭亭发英姿”。昆剧团旧貌换新颜,纵横四方,多次晋京、赴港台参加重大演出活动。所演剧目准确地诠释了不同时期、不同流派的昆剧作品内涵,突显了朴实高雅、豪放细腻的独特艺术风格。不少演出的传统和新编大戏如: 《荆钗记》《苏仙岭传奇》《一天太守》《雾失楼台》等,频频在省、国家汇演中获得大奖;久经磨砺雕镂的折子戏如《武松杀嫂》《醉打山门》《昭君出塞》《送京娘》《议剑》《见娘》《抢棍》《摘梅》《猜寄》《拾柴》《寻梦》《挡马》《痴梦》《埋玉》等成为昆剧表演精品。一批后起之秀脱颖而出,国家戏剧“梅花奖”得主张富光、傅艺萍,湖南省戏剧“芙蓉奖”获得者罗艳、崔美芳、周福祥、伍少娟、唐飞、张小明,首届全国昆曲青年演员汇演优秀兰花表演奖获得者雷玲,第三届湖南省青年演员戏曲大奖赛金奖获得者王艳红等成为了当今中国昆剧舞台上难得的优秀表演艺术家。几经拼搏,湖南省昆剧团在抢救湘昆遗产,继承昆曲事业上,声誉卓著,跻身“中国著名艺术表演团体”之列。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。