-

海城喇叭戏 编辑

海城喇叭戏,辽宁省鞍山市地方传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

海城喇叭戏是广泛流传于辽宁省海城一带的传统地方小戏剧种。早期的民间艺人,因受条件的限制,仅头戴一顶圆毡帽,身穿大布衫,系腰带以扮演戏中各种人物,因此又称“大布衫子”戏。 由于它的主要伴奏乐器是唢呐,唢呐在当地俗名“喇叭”,故称“喇叭戏”。 海城喇叭戏以当地民歌为基础,吸取江西弋阳腔、山东柳腔等外来声腔,兼收并蓄,形成了诸腔杂陈的民间喇叭戏声腔体系。它的音乐曲调欢快优美,清新流畅,跌宕起伏,火爆高亢,节奏性强,适于载歌载舞。

2008年6月7日,海城喇叭戏经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号是 Ⅳ-100。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,鞍山市文化旅游发展促进中心(鞍山市文化旅游市场综合行政执法队)获得“海城喇叭戏”项目保护单位资格。

中文名:海城喇叭戏

批准时间:2008年6月7日

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅳ-100

遗产类别:传统戏剧

申报地区:辽宁省鞍山市

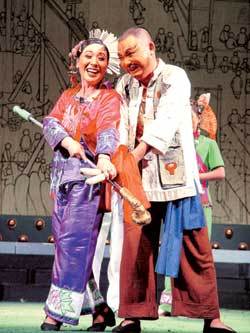

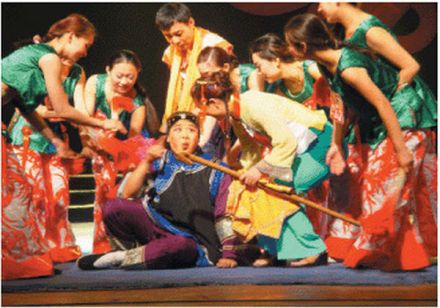

海城喇叭戏

海城喇叭戏

清同治、光绪年间海城高跷秧歌盛行,喇叭戏的演出也由地秧歌队进入高跷会,将跷功、手绢功、扇子功等巧妙地揉入表演之中,又形成了跷、戏结合的演出形式。由于艺人表演技艺的提高,半职业班社不断出现,少则十来人,多则二十余人。演员大多来自农村。授艺方式主要是由师带徒。每逢正月白天上跷演出,晚上下地唱灯碗儿,农闲时外出撂地演出。当时农村的自娱性活动繁多,有“跳正月,闹二月,唱三月,赶四月,离离拉拉到五月”之说,另有迎神赛会、析丰求雨朝山还愿、盂兰盛会等,喇叭戏的演出因此极为兴盛。但由于受跷上表演及演出时间、场所等方面的限制,喇叭戏在跷上表演时,往往只唱原剧中舞蹈性较强的部分。久之,喇叭戏中一大批传统剧目失传。光绪中叶,蹦蹦在海城兴盛,一部分喇叭戏艺人加入蹦蹦班社演唱喇叭戏。不久,评剧兴起,又有一部分艺人改搭评剧班社出外演出,使喇叭戏自身的发展处于停滞状态。只有部分喇叭戏艺人在喜庆节日,迎神赛会之期,与高跷同场演出少数剧目,活动范围仅限于海城、营口及附近乡镇。至民国三十四年(1945),喇叭戏已渐衰微。

1949年后,海城的文化活动渐趋兴旺,大部分乡镇成立了喇叭戏业余剧团。当时主要编排以庆祝解放、土地改革、镇压反革命及宜传婚姻法为题材配合运动的剧目。

20世纪50年代后,一批新文艺工作者参与了喇叭戏的创作活动,先后编写了《会亲家》《夸媳妇》《争板》《借驴》等三十余出现代剧目。这些剧目大多以农村生活为题材,保留着生动质朴的民间小戏风格。

海城喇叭戏

海城喇叭戏

1980年,海城县成立了专业海城喇叭戏剧团。但由于人员及经济条件的限制年底即解散。至1982年,海城县有业余剧团十个,其中牛庄、八里庄南台等业余剧团尚能坚持经常演出,并培养了一批青年演员,他们在老艺人的指导下、不断借鉴、吸收新的表演手段,丰富海城喇叭戏的表现力。南台业余剧团排演的《借驴》、《梁赛金擀面》等剧目,多次参加省、市、县汇演并获奖,其办团经验向全省推广。

唱腔风格

海城喇叭戏的唱腔以辽宁省民歌为主,俗称“咳调”,有“七十二咳 ”之说,后又融入了大量的民间小曲,并与二人转混用。

声腔

海城喇叭戏的声腔是由“柳子腔”和“杂腔小调”两部分组成。“柳子腔”又称“柳腔”、“柳枝”和“柳枝腔”等。“柳子腔”是海城喇叭戏的主要声腔,由唢呐伴奏,早期的部分曲牌有“帮腔”,后来人声帮腔部分演变为间奏。“杂腔小调”中的“杂腔”部分多系外地传入,是海城喇叭戏中常用的曲调。主要有【骂鸡调】【擀面调】【喇叭牌子】【开唠调】【西皮流水】【大鼓腔】等。“小调”类主要以东北民歌为主,还包含了一些昆高笛曲(江淮一带民歌小曲)和少量的宗教音乐。

伴奏乐器

音乐伴奏分文武场。文场除唢呐外,还有板胡、二胡、笛子等;武场伴奏乐器包括竹板、小镲、手锣、大钹、抬鼓、堂鼓等。

脚色行当

海城喇叭戏的脚色,大致为生、旦、丑三行。

海城喇叭戏

海城喇叭戏

丑脚:为海城喇叭戏的主要行当,有“无丑不成戏”之说。分文丑、武丑两类。文丑表演重说白,语言诙诸、幽默,长于即兴表演,如《锔大缸》中的锢漏匠,《赵匡胤打枣》中的窦四公,《梁赛金擀面》中的李子明等;武丑表演注重武功,讲究身法、鞭挂,如《神州会》中的跑报张三、《拉马》中的焦光普等。

旦脚:分小旦、彩旦两类。小旦表演唱、舞并重,如《茨儿山》中的小姑和嫂子,《梁赛金擀面》中的梁赛金,《小上坟》中的樱桃花,《傻柱子接媳妇》中的小老妈等;彩旦表演注重面部表情,动作滑稽、夸张,如《王婆骂鸡》中的王婆,《赵匡胤打枣》中的张家女,《探亲相骂》中的亲家母,《铁弓缘》中的陈邱氏等。

海城喇叭戏

海城喇叭戏

传承价值

海城喇叭戏以反映辽南特别是海城地区的广大农村、农民生活为背景,反映广大劳动人民的生产生活习俗等,贴近生活。喇叭戏不仅仅是一种戏曲艺术,还是一段地区发展史的浓缩和一个时代有关民众娱乐状态的记录,刻写着民众生活中的点滴细节。老艺人们有关高跷会、喇叭戏的记忆是民众的生活史和社会史,是对以政治史为主体的大历史缺憾的一种补充。

传承现状

海城喇叭戏现有的艺人为数不多, 且都年过古稀,后继乏人,其传统剧目也在逐步流失,面临濒危困境。

传承人物

赵有年,男,1929年4月17日出生,2009年6月,入选为第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,辽宁省鞍山市申报。

肖杰,女,汉族,2018年5月,入选为第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人,辽宁省鞍山市申报。

保护措施

海城喇叭戏

海城喇叭戏

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,鞍山市文化旅游发展促进中心(鞍山市文化旅游市场综合行政执法队)获得“海城喇叭戏”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,海城喇叭戏项目原保护单位存在单位性质、机构等方面重大变化,不具备保护单位基本条件等情况,重新认定保护单位鞍山市文化旅游发展促进中心。

重要演出

2006年6月,海城喇以戏在鞍山市举办的首个“文化遗产日”上进行展演。

2017年7月,海城喇叭戏全省巡演在辽宁大剧院拉开序幕。

荣誉表彰

2006年, 文化馆为海城市人口和计划生育局创作的喇叭戏《老将出马》在辽宁省首届人口文化节上获文艺会演节目金奖。

2012年11月,新编海城喇叭戏小品《找“坏种”》于参加黑龙江省大庆市第九届东北三省戏剧小品大赛,获优秀剧目奖和编剧、作曲、导演、表演等多个单项奖。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 皮影戏(复州皮影戏)

上一篇 漫瀚剧