-

华县皮影戏 编辑

皮影,又叫傀儡戏、灯影。在华县,又叫碗碗腔皮影戏(曾名时腔),华县皮影戏是中国乃至世界上最古老的传统民间艺术,是民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。华县碗碗腔皮影戏(曾名时腔),形成于清代初叶。

中文名:华县皮影戏

别名:碗碗腔皮影戏

流传于:关中东府渭南二华 大荔一带

称号:最古老的民间艺术

因其主要流传于关中东府渭南二华、大荔一带,所以也称其为东路碗碗腔。是在灯光的照射下用兽皮刻制的人物隔着一层亮布来演戏。“一张牛皮居然喜怒哀乐,半边人脸收尽忠奸贤恶”,在中国民间广为流传,享有“中华一绝”的美称。

华县皮影戏是中国乃至世界上最古老的民间艺术,是中国民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。华县碗碗腔皮影戏(曾名时腔),形成于清代初叶。其主要流传于关中东府渭南二华、大荔一带,所以也称其为东路碗碗腔。该剧种唱腔板式齐备,伴奏乐器很有特性,细腻幽雅、婉转缠绵,表现形式丰富多彩。皮影造型优美,人物个性特征明显、选料考究、制作精细。清乾隆、嘉庆年间,戏剧家李芳桂等文人、举子,为碗碗腔皮影著有《十大本》等许多传统剧目,至今流传,并被其他剧种移植、改编搬上舞台,久演不衰,为陕西的戏曲艺术作出了巨大的贡献。皮影班、社多由五六人组成,行动方便,不择场地,长年可活动于民间的村镇、宅院,在广阔的农村扎下牢固的根基。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,渭南市文化艺术中心(渭南市群众艺术馆、渭南市非遗保护中心、渭南市青少年宫)获得“华县皮影戏”保护单位资格 。

2023年12月,入选陕西省省级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单。

华县,位于陕西省关中东部,南靠秦岭,北依渭河,距离陕西省的省会西安只有90公里,境内陇海铁路,西潼高速公路,310国道横贯而过,交通十分便利。

华县皮影戏

华县皮影戏

皮影戏始于秦汉,当时主要是为帝王宫廷服务,唐朝以后就流传到民间,开始成为人民的艺术。著名民间老艺人番京乐这样说道:在“文化大革命”中,华县皮影未能躲过这场浩劫,仅仅留有光明、光艺、光庆、光华四个班社靠演“样板戏”生存。改革开放以后,在各级党委、政府的大力支持下,全县先后恢复成立皮影班社13家,有皮影艺人60多人。华县的皮影班社,一般都能熟练演出150多出剧目,除了众多丰富的历史传统剧之外,还有现代戏和自编的新节目,演出经久不衰。在许多戏文中,充满华县巷言俚语,通俗生动。

一说起源于汉代、兴盛于唐宋、明清为鼎盛时期。原为宫廷戏,唐以后流传于民间, 十三世纪右传入西方,仍在中国保留着它的原始风貌,甚称“国宝”、“中华一绝”。皮影俗称“灯影子”,在灯光的照射下,以兽皮刻制的人物隔亮布演戏而得名,是中国民间广为流传的傀儡戏之一,有“电影之父”之美称。

陕西民间有一个传说,似乎说明了皮影的来历。据说西汉时一文帝刘恒的幼儿由一位宫女照看。一天太子哭闹不止,聪明的宫女、便用梧桐树叶剪成人形,借着纱窗的阳光,一面用手舞动梧桐叶子,一面口哼小曲,太子马上转哭为笑。

皮影的原型是用纸剪的,后来才改成用皮刻制。据宋朝《梦粱录》等书记载:“京师初以素纸雕簇,自后人巧工精,以羊皮雕影,以彩色装饰,不致损坏”。皮影在汉代已经出现,到了宋代已相当流行,京师常见“设帐张灯”上演“影人戏”。到了元代,蒙古军队中有皮影班子随军,一直传到中亚国家。

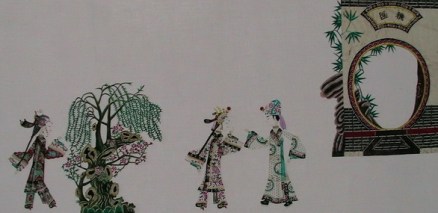

华县皮影戏 丫鬟小旦

华县皮影戏 丫鬟小旦

华县皮影不仅是中国乃至世界上最古老的艺术品种,同时也是被国内外皮影界公认的所有中国地方皮影乃至世界皮影艺术种类之集大成者。因其最古老、最精粹、最成熟、最完美、最经典和最有资格代表中外皮影艺术的最高水平,被誉为"中华戏曲之父"和"世界皮影之父"。所以专家们认为,华县皮影在国内外皮影史的地位,近似于秦始皇兵马俑在中外考古史的地位。

华县皮影戏仕女头

华县皮影戏仕女头

旧日,华县城乡有数十个皮影班子,一个班子5人,小车一推,背篓一背,随时可外出演出。逢上庙会、结婚、祝寿、小孩满月,一盏明灯,两张方桌,几块木板就可搭台表演。演出时,操纵提线的人称“签手”,在屏幕后表演打、跳、翻、跑,各种角色。唱腔多为“碗碗腔”。伴奏的乐手司掌琴、弦、钦、鼓等乐器。5人一班配合默契,演得有声有色。农闲时,华县皮影经常流动演出,在电影没有普及的年代;是一种民间喜闻乐见的戏曲节目。1949年起华县光明皮影社曾长期在西安演出。1975年华县皮影进京上演博得好评。1936年上海电影制片厂为华县皮影摄制纪录片《皮影轻骑队》。

近年来由于现代视听媒介的普及,皮影戏演出的机会少了。皮影作为一种工艺美术品也为人所爱,一些外国游客尤喜收藏。德国皮革博物馆和日本民俗博物馆都有华县皮影陈列。

工艺

华县皮影戏

华县皮影戏

图案

影人的服饰、图案花纹也是皮影雕刻中非常讲究的一个重要环节。精巧 细致,技法成套,在大轮廓中以菊、兰、梅、竹装饰,配以“”字,雪花、鱼鳞、星眼、松针等图案,充分折射出了中国古代人民的审美志趣。(薛宏权同期:说皮影的雕刻)

就这样,帝王的皇冠龙服,高官的乌纱蟒袍,后妃的凤冠霞帔,宫娥的彩袖垂裙,大家闺秀的雍华娇贵,小家碧玉的弓鞋翠簪,平民百姓的布衣麻衫,纨绔子弟的绫罗彩缎……千姿百态,都被皮影艺人通过小小的雕刀,用平面雕镂的手法表现得淋漓尽致,在灯光下诞生出一个个富有强烈的立体感的皮影人物.

染色

华县皮影戏

华县皮影戏

华县影人的造型和汉代画像石有着一脉相承的关系,又吸收了唐宋时期寺庙壁画的风格,以元代杂剧中的人物分类雕刻.人物脸谱多达470余种,颈以下肢体多达181种样式.在一幅较齐全的皮影戏箱中,各式人物,刀枪剑戟,战马坐骑,金銮茅舍,山水庭堂,神妖鬼怪,花草虫鱼,云雾紫霞,烟火烈焰应有尽有,无所不有。

表演

华县皮影戏

华县皮影戏

华县皮影戏

华县皮影戏

华县皮影有四绝:一是皮影雕刻作品造诣高。华县皮影一般由牛皮刻成,皮质优, 雕工精细,造型逼真, 含义深刻,个个堪称艺术精品;二是演唱功力极深。选用碗碗腔,生旦净丑各种角色,全由一人包唱,非绝等深厚之演唱功底者所不能为;三是表演者功力精湛。一个剧团一般仅有5人,除演唱和对白之外,还有挑线、二弦、板胡、月琴、碗、锣、鼔、钗、梆、琐呐、号等20多件乐器,每个人都要充当4个以上的角色,因此可以说个个都是身怀绝技。特别是挑线手,外地皮影至少得2人以上,华县皮影则一人独挑,一人操作数十个乃至上百个皮影造型,临乱不惊,游刃有余,堪称一绝;四是华县皮影博大精深,综合艺术水平炉火纯青,堪称为戏曲艺术之绝唱。

华县皮影戏

华县皮影戏

95岁高龄的当代学术大师、中科院院士季羡林先生在病榻上也专门为华县皮影题字。皮影的发展,在中国戏曲史上有重要意义。在众多的史籍和资料中都有这样的事实记录:世界影戏源于中国,中国影戏源于陕西,而陕西的影戏则源于华州。华县皮影,在世界上享有“电影开山之祖的美誉”。

华县皮影为陕西东路皮影的代表,其唱腔以细腻悠扬的“碗碗腔”为主,演技精甚,唱腔委婉,在中国傀儡戏剧中独树一帜。经常演出的皮影班社有5家,著名皮影演出艺人40余名,潘京乐等老艺人曾赴德、日、法、新、中国台湾地区、中国香港地区等许多国家和地区进行文化艺术交流活动。 华县皮影演出带动了皮影雕刻业的发展,皮影制作,以上等都是牛皮为原料经刮、磨、刻、染、缀等24道工序精工细作而成,造型精巧别致,刻工细腻形象,线条分明流畅,着色考究艳丽,既能充分表现中国传统文化的博大精深,又不失民间艺术的古朴淳厚,具有极高的欣赏和收藏价值。从事皮影雕刻艺术的艺人300多人,汪天喜、薛宏权等雕刻大师的作品已投入国内、国际市场,销售至美国、日本、德国、法国等国家。 2006年6月,华县皮影被国家文化部列入《国家首批非物质文化遗产保护名录》。2007年3月“华县皮影制作工艺”又被列入《陕西省首批非物质文化遗产保护名录》。

华县皮影戏

华县皮影戏

华县皮影戏

华县皮影戏

血皮影

华县皮影

华县皮影

血皮影是流血的皮影人物身段和头楂,当地称“血故事”。与民间血社火相似,是特定人物在特定场合的替身皮影。一般是在弃恶扬善的场景中使用,如一个恶人被正义者杀死,表演时一刀下去,鲜血四溅,既真实又恐怖。尤其像神话戏里的情景,更是活灵活现,让观众惊心动魄,也让其他剧种望尘莫及。也有正面人物遭人迫害或因自己不慎而弄得头破血流的,但这种头楂或身段在造型设计上都不会让观众感到恐怖,只能产生同情,增强捍卫正义的情绪。

血皮影是华州皮影的一大特点;尤其有的头楂在设计上就能变脸,当地叫“转脸子”头楂。如《杀船》中的女主人将害死自己丈夫的船夫老乜杀死后,鲜血溅了自己满脸,后又抱着侍女痛哭,瞬间侍女脸上也被抹上了血迹。这一巧妙的变化,让观众感到神奇,增添了皮影戏的艺术性和趣味性。

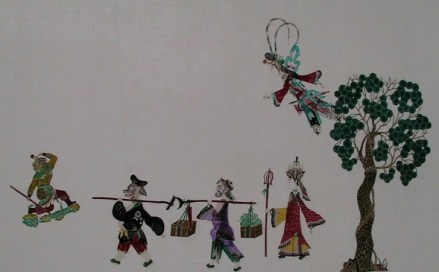

神仙云朵

“神仙云朵子”当地艺人称“行云朵子”,是皮影戏的重要组成部分,也是皮影戏箱中除大衬景之外,最为价值连城的皮影。在皮影戏剧目中,宗教内容和神话传说故事占有相当的比重。宗教中的佛、菩萨、神鬼在皮影戏中都有所体现。如佛教中的如来佛、弥勒佛、普贤菩萨、观音菩萨、文殊菩萨、四大天王、十八罗汉、韦陀哪吒等,道教中的元始天尊、灵宝天尊、道德天尊、玉皇大帝、王母娘娘、八仙、城隍、六丁六甲、文武财神、土地、灶君、关公、二郎神、龙王、雷神、风伯、电母,以及福神、禄神、寿神、喜神、魁星、刘海、麻姑、和合二仙等。这些神和佛的出现,几乎都是驾云而来,所以称神仙云朵子。神仙云朵子设计独特,雕刻精美,是皮影中的经典之作。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。