-

皮影戏(阿宫腔) 编辑

皮影戏(阿宫腔),流传于陕西省富平地区的传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

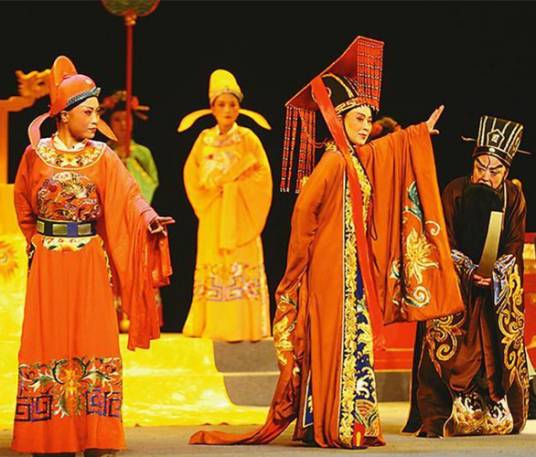

阿宫腔,也称北路秦腔,起源于礼泉县一带,以“灯影戏”方式传承,后流传于富平县。因唱腔具有翻该遏低的艺术特点,亦称遏官腔。特点是娴雅婉转、刚劲有力、缠绵激昂,拖腔带有“噫咽”之音,并以假嗓翻高唱出。1959年被搬上大舞台,由人扮唱替代了原来的皮影戏。

2006年5月20日,皮影戏(阿宫腔)经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。项目编号为Ⅳ-91。

中文名:皮影戏(阿宫腔)

非遗级别:国家级

申报地区:陕西省富平县

遗产编号:Ⅳ-91

批准时间:2006年5月20日

遗产类别:传统戏剧

皮影戏(阿宫腔)

皮影戏(阿宫腔)

阿宫腔是由秦时宫廷乐舞衍变而来,因阿房宫而得其名,已有两千多年的历史了。关于秦时宫内乐舞的情况,史册多有记述。后阿房宫被烧毁,秦之臣民集众乐工遂作鸟散,流入咸阳以西者众多。秦宫乐舞就在当地繁衍开来。由于此中曲调来自皇宫而当时诸多宫室中阿房宫又最负盛名,人们就称之为阿宫腔了,经过世世代代的演变,阿宫腔调遍及兴平,泾阳,三原,临潼,富平等地。有资料可查的是皆以皮影戏作为传承方式,所用的皮影人都是西路样式。

阿宫腔原为皮影形式演出,1960年搬上大舞台,在唱腔表演音乐伴奏以及舞台美术方面进行了较大的改革,但仍保持了原有的艺术特色。

表演方式

阿宫腔剧目的唱词浅显朴实生活气息浓厚。取材于历史的剧目,有揭露封建统治者的昏庸腐败荒淫无耻残忍凶暴以及批判卖国求荣表彰民族气节的戏;取材民间故事的剧目,多为反映伦理道德男女爱情抨击忘恩负义与颂扬清正廉洁刚直不阿的清官戏;取材现实生活的剧目,大都是抨击恶势力和恶少劣妇的讽刺喜剧。

阿宫腔角色行当生旦净丑俱全;表演基本沿袭了秦腔程式,并采用了皮影某些特有的表演动作,显得独特别致。同时,在表演上有塌城剑出鞘踢打等武打特技。

唱腔

阿宫腔尤其以女声最为动听,在唱腔上有明显的拖腔,就是在演唱时经常有“那意呀唉”,据说,这“那意呀唉”是当时秦时宫女的语言习惯。这种习惯一直被阿宫腔这一古老的地方戏曲艺术所沿用。

唱腔板路有(二六)(慢板)(二倒板)(箭板)(一叠腔)(三不齐)和(单句送)等。

曲牌

常用的曲牌有(一起清雪)(迁仙客)(春宴开)(点绛唇)等。

伴奏乐器

伴奏乐器以板胡替代原二股弦领奏,增加了音响效果;武场面以梆子击节,配以鼓板牙子小锣绕钹大号等。

音乐

阿宫腔属板式变化体音乐。声腔分欢音与苦音。欢音表达明朗轻快的情绪,苦因表达悲伤凄楚怀念愤慨的情感。其唱腔保持了阿宫腔腔调,惟净角揉入眉户某些曲调;旦角又吸收了碗碗腔行腔技巧,突出阿宫细腻婉转刚柔并济的特点。

清代演出剧目主要有《滚龙床》《红拆书》《铁冠图》《搜孤》《清河桥》等。

代表剧目有《七箭书》《重耳走国》《西厢记》《金鳞记》《王魁负义》《女巡按》《三婆娘顶嘴》《屎巴牛招亲》《打锅》《抹牌》等。

阿宫腔分布于陕西关中中北部地区(礼泉、咸阳、泾阳、高陵、临潼、耀县、富平等市县)。

传承价值

阿宫腔是宫廷音乐与民间歌舞融合的产物,原以皮影形式演出,1960年搬上大舞台,在常腔、表演、音乐伴奏以及舞台美术方面进行了较大的改革,但传承了原有的艺术特色。

传承人

段天焕(1899—1982), 艺名“焕子娃”,陕西富平人,阿宫腔老艺人。

传承状况

阿宫腔近十多年来却发展缓慢,濒临灭亡,亟待予以抢救和保护。

保护措施

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,富平县阿宫腔剧团获得皮影戏(阿宫腔)项目保护单位资格。

2023年10月31日,文化和旅游部公布《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》,重新认定富平县阿宫腔传承中心(富平县阿宫剧团)为得皮影戏(阿宫腔)项目保护单位。

社会活动

富平县阿宫剧团,1961年赴京演出时,中央人民广播电台录制了《王魁负义》的全剧音乐唱腔,中国唱片社还为刘宝琴灌制了《惊耗》一场的唱片。

第九届陕西省艺术节,陕西富平打造的阿宫腔红色现代戏《红梢林》作为参赛剧目于2020年11月5日、6日在千阳大剧院上演。

荣誉表彰

阿宫腔剧目《四季歌》、《两家亲》、《三姑娘》等曾获文化部和省级奖励。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 木偶戏(郃阳提线木偶戏)

上一篇 华阴老腔