-

梅林戏 编辑

梅林戏俗称土戏、土京戏,是福建省的汉族戏曲剧种之一,流行于泰宁、将乐、顺昌、邵武、光泽等地。清代乾嘉年间,徽调经浙江、江西两路传入泰宁后,与当地方言和民歌小调、道教音乐相融合,形成具有地方特色的剧种。其道白采用当地官话,唱腔以乱弹、西皮、下江为主,其唱腔优美、行当齐全、表演粗犷,唱做念打都具有鲜明个性。

2007年6月8日,福建省泰宁县梅林戏剧团获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。

泰宁的梅林戏是中原文化与闽越古文化结合的艺术标本,被列入首批国家级非物质文化遗产。

中文名:梅林戏

俗称:土戏、土京戏

传入时间:1736~1795年

传入地点:福建泰宁、将乐等

特点:行当齐全、表演粗犷等

唱腔:乱弹、西皮、下江

梅林戏,因形成于泰宁县朱口乡梅林村而得名,流行于泰宁附近的三明、明溪、将乐等地。

梅林戏是从宋朝开始兴起,据说泰宁状元邹应龙在任礼部尚书时,为丰富泰宁的汉族民间文化,专门挑选了家乡的一班乡民到京都学习宫廷舞蹈和宫廷娱乐文化。返乡后,把所学知识与当地的傩舞、跳神、道教文化等融合交汇,创编泰宁土戏。土戏在清朝乾隆年间又得到了进一步的发展,特别是徽调的传入使土戏得到升华。当时泰宁朱口梅林一富寡妇周氏,在其寿辰时请了徽戏,感觉徽戏发展的较为系统、全面,就筹钱聘请徽班艺人为家乡艺人传艺,使徽调与泰宁土戏交相辉映,内容日趋丰富,因传艺地在梅林,便起名为梅林戏,从此土戏便为梅林戏所取代,并在那时得到迅猛发展。当时,还流传一首民谣:“梅林十八坊,十个弟子九担箱,敲起叮当鼓,唱起摩郎腔(道士腔),茅担抬臼窟,扛到段中央,搭起戏台来,唱到大天光”。可见当时福建泰宁人对戏剧的热爱及梅林戏蓬勃发展的情景。

明末清初,梅林村流行一种道士腔的演唱活动。有民谣道:“梅林十八坊,十个子弟九担箱。敲起叮冬鼓,唱起摩郎腔(当地人叫道士为摩郎)。茅担抬石臼,抬到塅中央。搭起土台子,唱到大天光。”这种土腔,不被弦索,只有锣鼓伴奏。

清乾隆、嘉庆年间(1736~1820年),徽调传入梅林村,相传其时村里有周姓寡妇,家业富裕,喜好看戏。她在50寿庆时,聘请徽班祝寿,影响很大,引起村民极大兴趣。周氏便决定自办戏班,招收本村子弟入班,每逢节日,在梅林地区演出。徽调从此扎下根,并吸收当地摩郎腔等汉族民间艺术,故又被称为“土戏”。

早期梅林戏属半农半艺性质,又称“四季班”。全班有14人,角色分“三生、四旦、三花脸”,合称“十个子弟”。戏班除在本村演出外,还常在附近乡镇巡回。后来将乐县的安仁、明溪县的长坪等村也相继成立“四季班”。

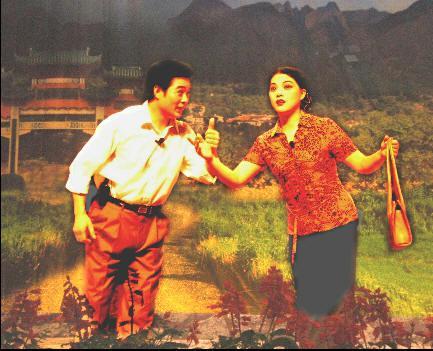

梅林戏

梅林戏

1960年,泰宁县成立梅林戏剧团,参加省青年演员会演。“文化大革命”期间,剧团被解散,剧本、服装、道具等遭焚毁。1979年恢复建制,加强剧目建设,新编历史剧《贬官记》在省第18届戏剧会演中获奖。1992年6月,参加在泉州举行的全国“天下第一团”(南方片)的演出,荣获大戏优秀剧目奖。1995年,该剧又获省首届百花文艺奖。据统计,1995年上演的《贬官记》、《难咽的苦果》、《顾青云》等14个剧目共202场。1996年,在福建省第20届戏剧会演上,泰宁县梅林戏剧团演出的《关公怒》获剧目、导演等奖项。同年2月29日,在泰宁县宣传文化“五个一工程”优秀成果表彰大会上,梅林戏《金湖之恋》受到表彰。

梅林戏的传统剧目据初步统计有300多个,大部分是历史故事剧,如《大破洪州》、《天门阵》、《雌雄鞭》等。此外,还有不少民间生活小戏,如《打花鼓》、《卖草屯》等。这些都是观众喜爱的节目。

梅林戏剧目丰富,已收集记录的有130多个;移植古装有44个;泰宁本县创作古装戏5个;移植演出现代戏有40个,本县创作现代戏28个。经整理上演的较好传统剧目包括《飞龙带》、《蓝腰带》、《鸳鸯带》、《雌雄鞭》等三十多个。《红色交通员》、《葵花向阳开》、《金鸡高唱》、《阳光大道》、《红枫崖》、《一家亲》、《翠竹满山》、《护苗》、《红花满园》、《贬官记》、《关公怒》、《水欢鱼跃》、《山高雾重》等剧目,参加福建省市调(汇)演都获得不同的奖项。

《当家人》

现代戏。项枚、黄奕谦于1983年编剧。写20世纪80年代农村改革开放,富裕起来的农民与封建观念、旧的家族关系发生矛盾冲突的故事。

该剧由泰宁县龙湖乡龙湖村业余梅林戏剧团演出,1983年,参加福建省首届农村剧团调演,获剧本创作一等奖。

《贬官记》

新编古代戏。初名《三官判案》。陈灿霞、黎秀珍、梁中秋创作于1985年。写新任三省巡按崔云龙,偏听偏信,错把五品知府郑则清贬为七品知县故事。

该剧由泰宁县梅林戏剧团演出,1986年3月,获福建省剧协举办的首届“水仙花”剧本奖和12月在福州举行的首届华东戏剧期刊“田汉戏剧奖”二等奖。1987年,参加省第17届戏剧展览演出,获剧本二等奖。1992年,参加全国“天下第一团”优秀剧目展演,获优秀剧目奖。1997年,该剧为闽剧所移植。

《关公怒》

新编古代戏。泉流执笔。写三国时,关羽失荆州,灾后饥民抢军粮。关羽之子关兴献策息乱,不意在路上酿出一桩命案。地方官畏惧关羽,不敢理案,互相推诿,结果又丧人命一条。状纸到关羽手后,他在盛怒之下,查勘失严,造成误判,杀了顾全大局的关平。在刑场上,关羽发现自己铸成大错,为了公正执法,又杀儿子关兴。他为此痛心疾首,追悔莫及。

该剧由泰宁县梅林戏剧团演出,1996年,参加福建省第20届戏剧会演,获剧目奖、导演奖与演员奖。

唱腔

梅林戏

梅林戏

【原板】,板起板落,节奏平稳,适于叙事、抒情,有西皮原板和二黄原板之分。

【二黄平】即【青板】,上句板起板落,下句眼起板落,完整的唱段结束时常加上小拖腔,最后落归“5”音,适于表现抒情轻松的情绪。

【唢呐二黄】即以唢呐主奏的【二黄原板】,适于表现粗犷高亢的情绪。

【阴调】即反字的【二黄原板】,适于抒发悲哀痛苦之情。

【吹腔】以笛子为主奏乐器,眼起板落。

【老拨子】以唢呐为主奏乐器,板式以原板为主,板起板落。南词北调:南词以【原板】、【快板】为主,北调以【垛板】为主,小调有【浙调】、【玉沙调】、【补缸调】等。

曲体大都是上、下句对称的结构,词格以“二二三”的七字句和“三三四”的十字句为基本格式,曲韵为十三辙,用普通话演唱,带有泰宁土音,发声一般用本嗓,生、旦常将曲尾的拖腔,用假嗓提高八度来演唱,本嗓与假嗓结合,颇有特色。

器乐

有弦串、吹牌和锣鼓经。

弦串和吹牌多为京剧通用曲牌,如【风流串子】、【得胜令】等,锣鼓经也多来自京剧,较有本剧种特色的,有用作开唱引子的锣鼓头【西皮紧板头】和用以导引文武官员和主要角色出场的锣鼓经【大帽子】等。

乐队和乐器

乐队

传统乐队分文爿、武爿各3人。文爿乐器有头弦、唢呐、月弦、小三弦;武爿乐器有板鼓、钹、大锣、小锣。现乐器配备有增加,乐队也相应扩大。

特色乐器

特色乐器有头弦(又名吊规、外江弦)、提胡(又称三品弦)、大铜锣、号头(又称勾呐),其中头弦是闽西汉剧的领奏乐器。

后台伴奏乐器

梅林戏的后台伴奏乐器分管弦乐和打击乐两部分,管弦乐有京胡、二胡、三弦、月琴,琵琶、笛子、唢呐等。打击乐有大鼓、平锣、铜钹等。在演员服装上,则显得比较原始、古朴;角色脸谱化妆上,有自己的特点,与其他剧种所少见。

曲牌

老林戏的音乐曲牌的二簧、西皮为主,某此曲行旋律与赣剧相似,但尾声常带有山歌风味的拖腔,这是梅林戏唱腔的一个独特风格。

角色行当

清乾隆年间(1736~1795年),行当为“三生、四旦、三花脸”(即老生、小生、副生;正旦、花旦、贴旦、老旦;大花、二花、三花),俗称“十个子弟”。清光绪年间(1875~1908年),发展为“五门”(生、旦、净、末、丑)、“十七行头”(即正生、副生、小生、老生、娃娃生、头梁旦、二梁旦、三梁旦、花旦、金榜旦、茶盘旦、彩旦、老旦、大花、二花、三花、四花),这种体制一直延续到20世纪40年代。

身段科介

老生的表演较有特色,出场时,三步跨至上场门(九龙口);整冠时,五指朝天,五指理髯;至台中,左右掏手两边望,才入位。指法有单指、双指、剑指,手指多下垂。近似木偶表演步法,常用的有跺步、蹉步等。

旦角的表演,要求“高不过眼,手在胸前,行不动裙,言不露齿”。上、下楼的动作,生、旦均有“上七下八”之诀,即上七步,下八步。旦角表演上轿动作时,两手轻轻掀开轿帘,双目左右稍顾,随即微扭腰肢,很有情趣。

特色技艺

洗马:按顺序先拉马上,而后拴马、取水,接着泼水于马身,用朝板(道具)梳两边马鬃,再梳马尾。然后取饲料,装鞍,拿走饲料,解栓上马,遛马,下马。程序完整,动作细腻。

耍獠牙:如《门栓记》中的门栓精(二花),将獠牙二根衔入口内,用舌跟部耍动,有耍进耍出、左右耍等套数。

吐火变裙:如《活捉三郎》中的旦角,在案上设一火盆,旦角口喷煤油致火,火燃。在【长撕边】的曲牌伴奏中,旦角绕经桌后,速抽裙带;奏【一击锣】时,外裙解,内裙现,在燃焰火中裙子变了颜色。

挺僵尸:《白蛇传》中许仙见白娘子变蛇,一个转身,手捏鼻后用气吸鼻,立斗鸡眼。【长撕边】在伴奏声中,做“挺僵尸”倒地。

变脸:《芦花荡》中,当周瑜挨魏延一鞭后,甩盔翻身,用气使脸由红变青,堪称一绝。

耍叉:武戏中的特技,一般分4人耍或5人耍;4人耍站4个台角,5人耍则1人居中,每人手持一把叉,对角互相抛接,称为“满天星”。

化妆

梅林戏早期的化妆除净角勾脸外,其他的行当均为淡妆,不敷底色,仅两颊及嘴唇涂红,眉心抹一红圆点,眉用锅灰描染。丑角在鼻梁上用白水粉横抹几道,或扑上一圆块白粉。女丑则两耳垂挂红辣椒。悲剧中的头梁旦(青衣)在眉心印堂部位向上画一道黑线,下嘴唇涂黑,鼻与颊之间抹油(称“油脸”);头饰上垂下一缕发丝,或挂3.3厘米长的黑色细带,以示形容憔悴和头发散乱。

后期化妆有改进,净角勾脸使用红、白、黑、金、绿等五种颜色。红色多用于忠臣、勇士;白色多用于奸臣、歹徒;黑色则表现鲁莽、蛮横;金色多用于神仙、精变;绿色用于表现鬼魂、妖怪之类。

脸谱的谱式大致分两种类型。有示意性的,如《水擒庞德》中的庞德,在印堂上画一条鱼,说明庞系鱼精,善水战。《焦赞与孟良》中的孟良,印堂上画一红色火葫芦,以示其善用此兵器。有象征性的脸谱,如《飞龙带》中的郑子明,右目大开飞翅形,左目小而平垂,以象征龙眉凤眼保朝纲。

服饰

梅林戏早期的戏衣较简陋,改良靠及宫装披肩上的穗子,都用麻条制作;蟒袍、宫衣上的团花和角花纹样很简单;小衣小裤、打衣打裤都用土布制成。后期购置的一些戏衣,与赣剧、京剧基本相似。

戏箱共3担。一担为大衣箱,内装宫衣、蟒袍及旦角的小衣小裤、裙,小生的褶子;另一担为二衣箱,内装靠、打衣打裤、鞋、大带;还有一担是盔箱和把子箱。盔箱内装盔头、帽、巾及各种髯口和戏神(四川风火院田葛窦),因此旦角不能坐盔箱。把子箱用桶装,一桶装枪,另一小桶装刀。早期的枪头均用铁制,柄为竹或木制成。

砌末

文房四宝、茶具、酒具、刑具、灯笼等小道具,均自制或代用。大道具即一桌二椅,灵活使用。如《双贵图》中的王氏“推磨”,设一桌代磨盘,用腰刀代替磨把,演员右手握刀柄,左手按刀尖,刀尖贴桌面,绕桌走动表演。若表现“棺材”,则将两张长条凳平行放置,凳面两端各用一官带(玉带)圈上,使两条长凳连成一体,再将红色官衣盖上,即成棺材。武戏用的叉子,长33.3厘米,柄上系红色飘带,叉中部为一个空圈,上端露锋,锋长3.3厘米,由4人或5人甩抛。今已失传。

舞台装置

早期演出无大幕,布景用一桌二椅代替。城墙用碎布片连成,以示砖土之形。床帐用两幅红布制成。50年代后,亦使用绘幕布景,备有软景三块:一块绘公堂,一块绘亭台楼阁,一块绘山水湖波。检场由乐队的助手(小锣)兼任。

80年代中期,泰宁县梅林戏剧团演出梅林戏《贬官记》,采用浅灰色调的几何体中性布景,通过不断变化的灯光色彩,渲染起伏变化的戏剧情绪,增强喜剧感染力。该剧参加福建省第17届戏剧会演,获布景设计奖(设计俞山)。

梅林戏

梅林戏

梅林戏

梅林戏

人才培养

梅林戏

梅林戏

通过培训,梅林戏剧团出现了钱学莲、冯有才、肖文龙、魏绪兰等五位国家级演员。

2002年,剧团首次从河北吴桥招收了一批共9名小学员。这批小演员在吴桥都已学艺3年以上,基本功扎实。剧团除了课余时间安排戏剧表演、训练外,还将他们安置到城区中小学就读,为他们配备了一名艺校毕业的中专生负责文化辅导和饮食起居。

市场开拓

梅林戏

梅林戏

泰宁梅林戏剧团筹建了金湖风情演艺馆,精心编排了具有浓厚地方特色的剧目,如《梅林谣》、《看大戏》等民俗表演,适应各个层面的观众。

1992年,梅林戏被选拔参加文化部举办的全国“天下第一团”优秀剧目展演,新编戏目《贬官记》获优秀剧目奖、优秀编剧奖,演员黎秀珍获优秀表演奖;1996年《关公怒》获省第20届戏剧会演剧目奖、导演奖、编剧奖;2002年《求骗记》获省第22届戏剧会演剧目奖、导演奖、编剧奖、音乐设计奖。2004年小戏《冤家》获首届“国际小戏艺术节”银奖。2005年为配合党员先进性教育活动的开展而编排的新编现代梅林戏《张仁和》赢得了群众的好评。2003年剧团也因此荣获“全国首届服务农民、服务基层文化活动先进剧团”荣誉称号。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。