-

江汉平原皮影戏 编辑

江汉平原皮影戏是一种古老的传统艺术。迄今已有300余年的历史,是指流行在湖北中南部潜江、沔阳(今仙桃市)、天门、监利、洪湖、京山、公安等县(市)具有相同艺术特征的皮影戏。江汉平原南依长江,中贯汉水,是荆楚文化的发源地之一,皮影戏在这里找到了滋生和繁荣的土壤。虽然其源头尚无法考证,但早在明末清初这一带凡举办谢神会事、逢年过节都有唱皮影戏的习惯,日积月累便形成了独特的表演风格和皮影雕镂特色 。

江汉平原皮影戏是表演的形式大致都是一样的,表演是先自制一块类似电影银幕的白色布幕,然后在幕后面加以灯光照射,表演者在幕后操纵事先按剧情雕刻并安装好活动的影人,把幕上的影子展现给幕前的观众,在配以音乐锣鼓及说唱,进行故事表演。

中文名:江汉平原皮影戏

外文名:shadow puppetry art of Jianghan Plain

类别:非物质文化遗产

流传地域:湖北中南部

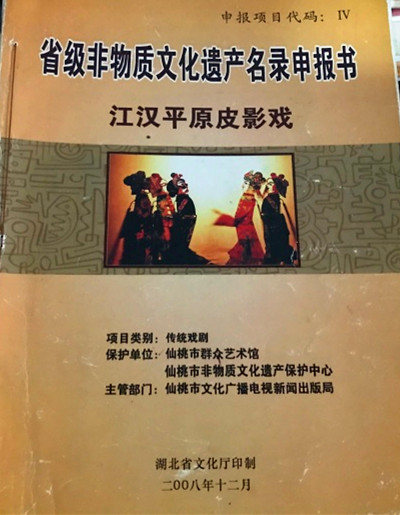

仙桃市江汉皮影艺术团演出组照

仙桃市江汉皮影艺术团演出组照

江汉平原皮影戏作为一门综合艺术,起源是一个复杂且备受争议的问题,从这几个方面:

民间传说

江汉平原皮影戏

江汉平原皮影戏

宗教传说

与佛教有关,观音竹枝弄成影状来表演,吸引信徒,劝善说教;与儒教有关,传闻孔子样貌丑陋,讲学时挂着帘子,后来人们仿效其隔帘说书,称其“影子戏”,等等这些传说的依据极其少。

史料记载

仙桃皮影

仙桃皮影

有两种说法,一种说是皮影戏“始于汉、兴与唐、盛与宋,元代时期传至西亚和欧洲,可谓历史悠久,源远流长”;另一种是以能查阅的资料显示,认为皮影戏是一千多年前的宋代发明兴起的。有明文记载,最早是宋代张耒著的《明道杂志》,上面写道:“京市有富家子,少孤、专财,群无赖百方诱导之,而此子甚好看弄影戏,每弄至斩关羽,辄为之泣下,嘱弄着且缓之。

据史书记载,春秋时期,即公元前445年至公元前396年期间,孔子的得意门生子夏在孝义讲学,为吸引更多人听他的演说,曾在夜晚利用“影乐”的形式聚众讲学。由于子夏从师于孔子,也会“乐、琴”,以影乐形式设讲,寓教于乐中,使“设教、乐琴、影乐”融为一体而成为“影、乐、教”的完善影戏形式。子夏讲学被当地人所喜爱,当地人学会了表演影乐的技法,随着时间的推移,影乐教的形式在当地变为影戏。

江汉平原皮影戏

江汉平原皮影戏

表演

江汉平原皮影戏

江汉平原皮影戏

唱腔

江汉平原皮影戏工具箱

江汉平原皮影戏工具箱

江汉平原皮影在元、明时期因其唱腔以汉腔、楚腔、秦腔和川腔为主,也含有荆楚民间小调,故被称为弹戏皮影戏,至明末清初,沔阳、潜江一带形成自己独特的影子、表演、词格及歌腔、筒子腔(即渔鼓腔)审美特征。

“歌腔”是源于东周时期楚国之民歌“鸡鸣歌”,传到后来,鸡鸣歌与皮影戏相结合,演变为《鸡鸣腔》。江汉平原皮影艺人用“舌生花”、“口生香”、“脸生色”、“目生光”的演唱技艺,不断地修改,后与《薅草歌》相融才变为歌腔,成为江汉皮影戏的主要唱腔,是我国传统音乐中的活“化石”。它是江汉皮影戏的独特音调,分为六类音调板式:男腔、女腔、丑腔、杂花腔、天官赐福腔、八不就腔。歌腔已经衰微,江汉各地皮影戏以唱沔阳渔鼓腔为主。

“渔鼓腔”因演唱器具“渔鼓筒”得名。迨至清未(约1900年左右),沔阳渔鼓腔与皮影戏二者完全合流而融为一体,成为独具特色的渔鼓腔皮影戏,并取代了大部分地区的歌腔皮影戏。

演绎沔阳渔鼓

演绎沔阳渔鼓

仙桃皮影演出后台

仙桃皮影演出后台

沔阳皮影唱腔共有50余种,除了以沔阳渔鼓调为主以外,后又融合了沔阳花鼓戏腔,具有节奏欢快、活泼、曲调亮亢、豪放等特点。早期渔鼓皮影戏无管弦乐伴奏,只有渔鼓筒和云板打板眼,鼓、钹、大锣、小锣、马锣打闹台、间奏和唱腔过门。特别是简板和渔鼓筒两件乐器的声调轻重、节奏缓急,能烘托气氛。开始皮影戏班由三至四人组成,两人掌影子兼演唱,一人操渔鼓、云板、一人“打夹手”(锣鼓等)。后来引进民族器乐(扬琴、二胡、京胡、笛子等)伴奏和增添女艺人唱女词,皮影戏班人数增至五至八人,进一步增强了皮影戏唱腔的艺术效果;加上服装灯光面景、扩音设备,使皮影戏极富艺术感染力。

歌词

江汉平原皮影戏演唱的剧目达300多个。这些剧本实际上只有剧目的条文,在表演时全靠艺人根据历史故事展开情节和刻画人物,唱、做、念、打浑然一体,其口头文学艺术形式是江汉平原皮影戏的又一主要特征 。

剧目多来自文学创作,小说、文学诗集、各朝代的民间故事。用方言道白,夹杂民间俗语、谚语、歇后语、方言土语等,幽默风趣诙谐,充满乡土气息和民俗风味,使听众极具亲切感。

江汉平原皮影戏

江汉平原皮影戏

沔阳渔鼓皮影唱词“十五韵”和诗词韵字“十三辙”相同。艺人演唱渔鼓皮影,必须通晓音韵,尤其是自编自唱“浩水词”时,一定要做到出口成章、压韵合辙。

剧目

凡是有故事吸引人们兴趣的章回小说、传奇故事,都可以由艺人“浩水”(口头编唱)。因此,渔鼓唱本多得不胜统计。流传下来的曲目如《十三款》、《吴汉杀妻》、《乾隆游江南》、《罗通扫北》、《杨家将》、《呼家将》、《封神榜》、《隋唐演义》、《薛刚反唐》、《七侠五义》等大部头,一部戏连环上演三两个月极为平常。

皮影人头

皮影人头

江汉皮影所操作的皮影,影子长二尺二寸左右,属“门神谱”类大皮影,它比四川、陕西皮影高四寸,比鄂东皮影高二寸,高大的尺幅使其在视觉上更清晰。大多使用的是“皮格”、“汤格”、“郭格”和“杨格”四种风格。“皮格”为沔阳绣花堤皮思金、皮思银兄弟二人所创,影子制作细腻,正反如一,呈剪纸风格;“汤格”为潜江王场皮影雕刻师傅汤玉堂所创,其皮影以花草图案精细见长;“郭格”为潜江三江口郭大彪之父(生卒、姓名不详)所创,尤以人物造型逼真传世;“杨格”为原沔阳皮影队成员杨双林所创,影子身形较其他风格影人细长、孔大、透光性好。

皮影是采用皮革为材料制成的,出于坚固性和透明性的考虑,又以牛皮和驴皮为佳。上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。正是由于这些特殊的材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透,具有独特的美感。沿袭传统戏曲的习惯,皮影人物被划分为生、旦、净、末、丑五个类别,更加特别的是,每个人物都由头、上身、下身、两腿、两上臂、两下臂和两手十一件连缀组成,表演者通过控制人物脖领前的一根主杆和在两手端处的两根耍杆来使人物做出各式各样的动作。

江汉平原皮影是湖北皮影中风格最鲜明、流传区域最广、最具影响力的皮影。江汉皮影戏造型的主要特征与戏剧一样,属定型脸谱化造型。从视觉角度上看,是以正侧面为主的造型方位。与戏剧相比,它更具有虚拟性和包容性,可谓:三尺绞绡可作天,也可为地,既是太虚幻境,也是方寸之地,不为空间所限。江汉皮影戏的人物头像繁多,行当分类不拘一法。

沔阳皮影

沔阳皮影

沔阳雕花剪纸

沔阳雕花剪纸

江汉皮影的丑角造型丑中有趣,加上撑影人将影子不断抖动摇晃,口中不断道出滑稽诙谐之词,声影相配,格外令人开心爽怀。皮影中还有一个称之为检堂影子的人物却是设计得最有趣的。这个无姓无名的小角色,是整台皮影戏中少不得的人物,他起着连接剧情,插科打诨,充当多种角色的作用。影子身高仅为其它影子的一半高,头直接钉在身上。头小,肚子大,腿子短而细,—抹菱角胡,一只门栓眼,说到得意处,小头可以成圆周转动,他一上场,就惹得众人捧腹大笑,这个类似生活中侏儒似的人物造型,虽是影形上的缩小,却也是一种艺术夸张。戏剧上的靠背旗约占人体身高的三分之一,而皮影上的靠背旗则只有影子身高的十分之一。皮影的手是动作幅度较大的部位,为了方便,手的比例也相当缩小了好几倍。影人的头却要大得多,但从总体上看来并不显得头重脚轻,倒觉得虚实得当,重点突出,这又是皮影造型中的又一大要点。

如戏剧中的各种人物、动物和道具是用牛皮采用沔阳剪纸的工艺手法精心雕刻而成。江汉地区是"湖北省剪纸艺术之乡",沔阳雕花剪纸作为“中国剪纸”的重要组成部分,入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。作为荆楚大地的民间艺术瑰宝,沔阳雕花剪纸(国家级非物质文化遗产)以构图繁茂完整、黑白虚实分明、刀法流利工正、破工精细严谨、点划秀美匀称、线条舒展圆润、配景寓意传情、图案丰满均衡,具有写实兼写意、变形不失原形、艺术语言丰富、装饰风味浓烈而独具一格。

非遗保护

皮影场景

皮影场景

沔阳皮影早年在江汉地区“熊”啊,老百姓爱皮影子的演出。一有皮影演出的时候,十里乡亲摇着鹅毛扇老早就把场子围得满满的。小孩子一边喝着酸梅汤,一边学着皮影子的动作玩耍嬉戏。以前演出的舞台是用木板铺的,一到演沙场,武打的时候,演员比拼的就是脚力,谁演的投入,他的脚跺的力气就大,声响就打。两个演员通过跺脚来表示战斗的激烈。而且老沔阳人还特别欣赏能把舞台的板子跌破跌穿的演出队,这也成为各演出队演出的一种实力检验。哪个队伍演出的声响动作越大,老百姓就愿意接他们再来演出。

而近些年,由于大批有影响的皮影艺人或年事已高,退出舞台,或相继谢世,导致许多技艺、流派失传,再加上观众断层,皮影演出团体锐减,全市仅有皮影艺人近100人,其中仅有近20人坚持常年在农村演出,近30人在进行业余演出。

皮影戏的濒危状况引起了江汉地区政府的关注。江汉地区市委、市政府多次召开会议,专题研究振兴皮影戏种的事宜。江汉地区文化部门指导成立了市民间皮影艺术家协会和民有民营、自负盈亏的沔阳皮影艺术剧团。市财政以“以钱养事”的方式,对皮影艺人给予适当扶持,重点培养了李瑞志、龚金庭、张静平等10多个皮影戏文化中心户。

皮影演出现场

皮影演出现场

全国“八艺节”期间,市文化部门还特地组织皮影作品在省博物馆参加非物质文化遗产实物展出,提高了沔阳皮影的知名度和美誉度。去年一年,全市3个专业团队演出皮影戏1050多场,观众达30多万人次。

江汉平原皮影戏

江汉平原皮影戏

在长期的艺术实践中,江汉地区皮影艺术团创作了一批优秀的传统和现代剧目,并赴南韩,新加坡,马来西亚,台湾,上海,南京,杭州,深圳,武汉等地演出,受到国内外观众和艺术家的高度评价。

2006年5月20日,江汉平原皮影戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2009年6月13日,江汉地区的渔鼓皮影戏入选湖北省第二批非物质文化遗传名录。

2012年江汉地区共有皮影艺术团15个,皮影艺人近300人,常年活跃在街头、乡里,往日的“五里三台唱花鼓,村村垸垸演皮影”的盛景,又在沔阳大地重现。

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,潜江市非物质文化遗产保护中心获得“江汉平原皮影戏”保护单位资格 。

艺术价值

江汉平原皮影戏的主要价值:

(一)对中国文学史、音乐史的研究价值。江汉平原是楚文化的重要发源地之一,江汉皮影保留的楚风,楚韵和楚音乐是极其重要的。

(二)江汉平原民间文学、音乐、风俗习尚的传承价值。江汉皮影现场演出即兴发挥的民间口头文学,所表现的方言俚语,地方风情是一幅典型、完整而生动活泼的风俗画。同时,又是集传承地方音乐、风俗、道德审美等多元素于一身,且是具有原滋原味的唯一载体,对保存地方文化具有缓解市场经济冲击,世界大同导致的变异和地方文化失传的作用。

(三)江汉平原雕刻艺术的源头性研究价值和审美价值。江汉皮影雕刻艺术对江汉皮影的艺术审美,及其雕刻特色、流变具有源头性研究价值。在造型上,江汉平原皮影尤以图案精细,人物造型逼真,与国内其它地区户内演出的皮影造型比较,以其工艺精细,造型生动、圆润舒展,影大见长,形成了江汉平原皮影在户外演出的独特艺术风格和审美特色。

(四)实用价值。发掘、抢救、保护江汉皮影,对传承我国民间传统音乐,保护群众喜闻乐见的传统文艺形式,加强精神文明建设,丰富人民群众的文化生活,构建社会主义和谐社会,都将产生重要的促进作用。

传承人

龚本槐(1907-1993),男,汉族,沔阳(今仙桃)长埫口人。是沔阳渔鼓皮影队创始者。解放前,怀抱渔鼓沿门赶酒,茶馆清唱。七七事变后,随同黄玉堂等艺人流浪黄陂、应城、孝感、武汉等地。解放后,沔阳县人民政府将四散的皮影艺人组织起来,还拔优成立县级皮影队、办皮影剧院,固定于沔阳、彭场等大集镇演出。皮影艺人从此有了施展才华的场所,生活也有了保障。皮影队自一九五二年在长徜口成立后,参加土改运动,清匪反霸等宣传工作。一九五三年,他改编的皮影戏《武松打店》在全省民间音乐、舞蹈汇演中获一等奖。一九五八年参加全国曲艺汇演,把沔阳渔鼓推向全国,正式定名“湖北渔鼓”。

他的渔鼓各种唱腔在《湖北说唱音乐集成》第一集上刊登。原沔阳曲艺皮影队在他的带领下,改革创新,是江汉平原最有艺术的皮影队。文革前期,曲艺皮影队走遍湖北各地。

别道洋,艺名别洋(1912-1988),男,汉族,沔阳毛嘴光华人。别道洋从小跟随舅父吴运年学唱渔鼓腔沿门赶酒,以后唱茶馆皮影戏。聪明的别道洋在演唱技艺上超越了前辈艺人的演唱水平。他对渔鼓唱词很有研究,用成语与民间的方言土语(即顺口溜)相结合,每一段唱词让人们听了是哄堂大笑。解放前他在徐渊一带演唱《四下河南》一戏,孀妇田氏夜叹家事,用渔鼓悲腔唱得满场观众鸦雀无声。戏场内一寡妇听得流涕痛哭,回家要寻短见,多亏领居相救。别道洋是天、潜、沔渔鼓皮影戏最有名的老艺人。他的唱词与唱腔流行江汉平原各地,别洋是沔阳最大一门派(即别派),他的传承人高凤成是沔阳德高望重的皮影艺人。一九八八年,别道洋与世长辞,沔阳各地的皮影艺人都去参加丧葬,吊唁别洋名老艺人。

江汉皮影“汤格”汤先成,江汉平原皮影戏项目代表性传承人,“汤格”皮影第八代传承人,2008年二十七岁的儿子汤瑞华已成为“汤格”皮影第九代传人;

江汉皮影“郭格”刘年华,项目代表性传承人,传徒何良田、赵善信、朱代雄、刘执慧等人,长期带领土地在江汉平原一代巡演,刘年华之女,江汉平原皮影雕刻艺术的下一代传人之一。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 木偶戏(川北大木偶戏)

上一篇 侗族傩戏