-

地质遗迹 编辑

地质遗迹是在地球历史时期,由内力地质作用和外力地质作用形成,反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化。这是人类认识地质现象、推测地质环境和演变条件的重要依据,是人们恢复地质历史的主要参数。地质遗迹是不可再生的,破坏了就永远不可恢复,也就失去了研究地质作用过程和形成原因的实际资料。

中文名:地质遗迹

外文名:geological relics

属性:地质名词

地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹依其形成原因、自然属性等可分为下列6种类型:

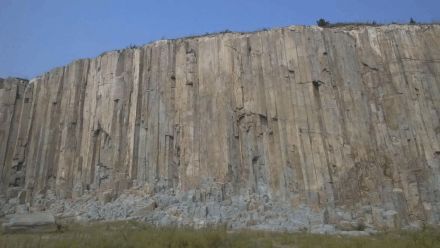

(1)标准地质剖面:如中国最古老的岩石——辽宁鞍山白家坟花岗岩;天津蓟县中、上元古界地层剖面等。

(2)著名古生物化石遗址:如北京周口店北京猿人遗址;世界奇观——河南西峡恐龙蛋化石等。

(3)地质构造形迹:如西藏雅鲁藏布江缝合带;河南嵩山前寒武纪地层及三个整合遗迹等。

(4)典型地质与地貌景观:如安徽黄山奇峰;澎湖列岛的地形景观等。

(5)特大型矿床:如世界上最大的稀土矿床——内蒙古白云鄂博;中国稀有金属和宝石明珠——新疆阿尔泰伟晶岩;黑龙江大庆油田等。

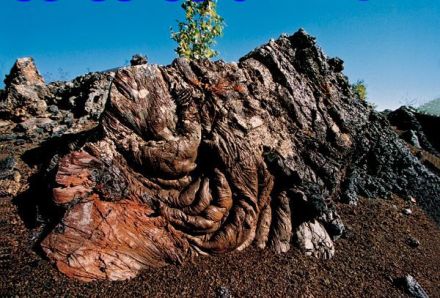

(6)地质灾害遗迹:如辽宁大连金石滩震旦系——寒武系地层中的地震遗迹;河北唐山地震遗迹;云南省昆明市东川区泥石流及防治等。

地质遗迹

地质遗迹

(1)东北山地及松嫩平原区;

(2)华北、辽河平原、晋冀山地及辽东山东半岛区;

(3)陕甘黄土高原区;

(4)华东、中南丘陵山地及海岛(台湾、海南岛)区;

(5)四川盆地、丘陵及云贵高原区;

地质遗迹

地质遗迹

(6)内蒙古东部、中部干旱草原区;

(7)内蒙古西部、宁夏、河西走廊及新疆荒漠草原区;

(8)青藏高原高寒荒漠草原区。

我国保护区

据1997年统计,地质遗迹保护区为86处,其中国家级12处,省级33处,市级9处,县级32处。

地质遗迹

地质遗迹

自然保护区

据1992年统计,在606处自然保护区中,有地质内容的自然保护区104处,包括国家级27处,省级71处,县级6处。

至1997年底,全国自然保护区总数926处,其中含地质内容的自然保护区约160处左右。

风景名胜区

在国家公布的119个国家级风景名胜区中,许多风景名胜区以名山、名湖、河流峡谷、岩溶洞穴、瀑布泉水、海滨海岛等为主体命名,和地质遗迹密切相关。在全国512处各类风景名胜区中,其中含地质遗迹的名胜区可达半数以上。

国家森林公园

至1998年,我国已建森林公园920余处,其中国家级295处。其类型可分山岳型、湖泊型、火山型、沙漠型、冰川型、海岛型、海滨型、溶洞型、温泉型、草原型及园林型,前9种类型森林公园的地貌主体皆与地质遗迹密切相关,或含有一种或多种地质遗迹。

此外,在我国已公布的四批国家重点文物保护单位中,有15处为古猿和古人类遗迹,属于地质遗迹的一种类型。

国际现状

地质遗迹

地质遗迹

国内概况

地质遗迹

地质遗迹

我国对于地质遗迹的保护工作十分重视。地质遗迹的保护工作始于七十年代末期,多是做为其他类型自然保护区中的一项保护内容。

1987年,由原地质矿产部颁布了《关于建立地质自然保护区的规定》,我国开始建立一批地质自然保护区。1992年以前,共建立地质自然保护区52处,其中国家级4处,省级31处,县级17级。1995年,地质矿产部颁发了《地质遗迹保护管理规定》,使地质遗迹保护工作得到了比较快的发展。

地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹

分类保护

按地质遗迹分布特征分类:

第一类,点状或线状出露并易受损坏的地质遗迹

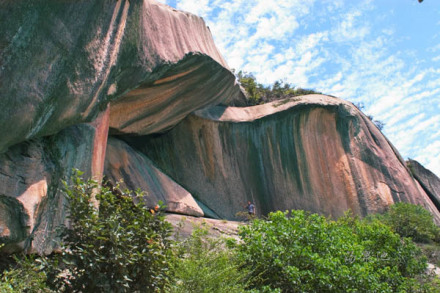

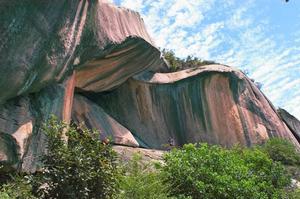

一般具有典型、稀缺、并易受破坏的地质遗迹都呈点状分布,少量呈线状分布,这些遗迹有的具有极高的科学价值,如“金钉子”就是具有全球对比标准价值的典型层型剖面点(如浙江常山“金钉子”);稀缺的生物化石(含人类化石)产地点(如四川自贡恐龙化石埋藏点、兴义贵州龙化石埋藏点、北京周口店古人类遗址、北京延庆硅化木出露点等);贵重矿物(如陨石、宝石、玉石、水晶、贵重矿石等)及其典型产地;有的具有特别观赏价值的微型地质景观点,如北京银狐洞“银狐”奇石、广东韶关丹霞山的阳元石等(图2-1-1所示)。

第二类,局部分布的地质遗迹

地质遗迹

地质遗迹

第三类,分布面积较宽广的地质景观

地质遗迹

地质遗迹

这类地质遗迹的分布范围大于数平方公里,有时达数百平方公里,其地质地貌景观十分壮观,很有观赏价值,如丹霞、雅丹、岩溶、峰丛、峰林、黄土、河口三角洲等地质景观。这类地貌,除非人为大规模采石破坏,一般较易保护;但其生态环境脆弱,因人类的不恰当的活动或过度开发可能造成对其生态环境和景观的破坏。在已经批准的国家地质公园中,这类占的比例最多,如广东丹霞山丹霞地貌、敦煌雅丹地貌、山东东营黄河三角洲、贵州兴义西峰林、陕西洛川黄土塬、湖南张家界砂岩峰林、广东阳春岩溶地貌、四川兴文石海岩溶地貌等

第四类,形态空间相对完整的地质遗迹

由岩壁构成的相对完整的空间遗址,具有较高的科学价值、地质景观价值,如溶洞及其它洞穴、天坑、峡谷等。这类地质地貌景观好区分,在已经批准的国家地质公园中数量也不少,如北京石花洞、贵州马岭河峡谷、广西大石围天坑、广东湛江湖光岩玛珥湖等。

第五类,其它

地质遗迹

地质遗迹

3.地质遗迹保护措施

现有的分级保护措施大体上是针对风景名胜区保护或自然生态保护区的宏观的保护措施,还没有针对地质遗迹和地质景观的具体的措施,即使有也不具体或可操作性差。

对应措施

3.1点状出露的地质遗迹,这类地质遗迹或地质景观,一般价值都高,属最高保护等级,其最有效保护措施是与游客隔离,绝对不让进入、触摸。如北京的“银狐”奇石用玻璃罩与游客完全隔离,游客在隔离设施外可看不可摸;丹霞山的阳元石也与游客隔离,只能在隔离设施外观看拍照,禁止游客进入造成对其损害。对陨石,可收入博物馆保护,特大无法搬运者可就地用隔离保护,允许游客在隔离设施外参观;对宝玉石、水晶、贵重矿石等,可收集样品陈列于博物馆保护,其产地应隔离,严格保护,严禁偷盗开采、破坏。

3.2局部分布的中小型地质景观,包括各类石林、石蛋,典型地震、崩塌、泥石流、冰川遗址,还有瀑布、奇泉等,这类局部分布的地质景观,一般不让进入,或排除危险后,有控制地允许进入考察、观光;规划可在附近安全地带安排指定线路或平台让游客观光。其保护方式在景区内禁止采石、取土等以及其它对保护对象有损害的活动。

3.3呈大面积分布的地质景观,包括雅丹地貌、丹霞地貌、岩溶地貌、火山地貌等等,这些地质景观允许游客进入观光,在规划核心区外可安排建设必要的旅游设施如道路停车场、少量服务接待建筑等。保护方式是划出保护范围,作为地质公园园区,区内禁止采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。这是大部分地质公园采取的保护方式。

3.4形态相对完整空间的地质遗迹,这类空间一般是由岩石围成,包括各类洞穴、天坑、峡谷等。在保证其完整性的前提下,游客通过规划建设安排的步道进入其空间内观光,有时(如峡谷河流)游客可在规划的航道上漂流,体验大自然的神奇。其保护方式是所有车行道路、建筑都不得进入其保护的空间内,更不得采石、取土等以及对构成空间的岩石有损害的活动。

地质遗迹

地质遗迹

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。